こここ編集部より

デンマーク式ダイアローグで振り返る編集部の4年間。“返し縫い”する時間を過ごしてみて

日々のこと

こここ編集部が1年ぶりに集合しました

おひさしぶりです。こここ編集部・編集長の中田一会です。

2025年8月20日、ずるりずるりと陽炎(かげろう)が揺らめく、とても暑い日のこと。東京都内の静かな住宅街の一角にある、秘密基地のような場所に、こここ編集部メンバー7名が集合しました。全員が一同に揃って顔を合わせるのは約1年ぶり。こここ3周年パーティ以来のことです。

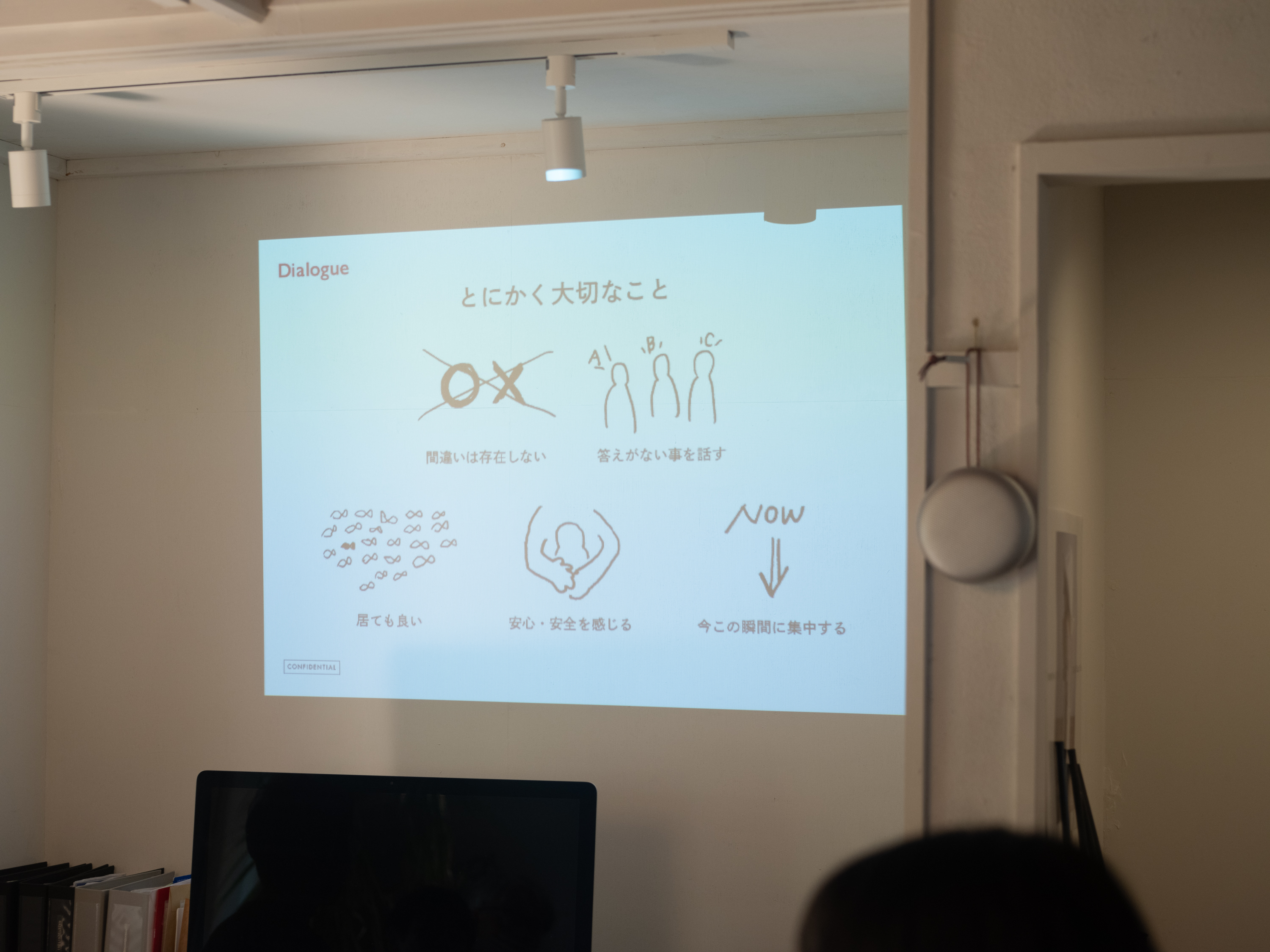

集まった目的は「振り返り」。2021年4月に創刊し、今春4周年を迎え、5年目の日々をバタバタと過ごすメンバー全員で、改めて〈こここ〉について考えたり、活動で感じていることを話したりする時間です。それも、デンマーク式ダイアローグで。

宮田尚幸さんによるデンマーク式ダイアローグ

「デンマークでは小学校でもダイアローグをたくさんしています」

「話し合うべき話題をテーブルの上に全部だすときはダイアローグ、一つの方向に収束させて物事を進めたいときはディスカッションやディベートをします」

「たとえばまちづくりでも、不満を持つ人がほとんどいないように利害関係者全員とのダイアローグをとても大切にするそうです。ダイアローグだけで何年もかけたという話を現地で聞きました」

「ダイアローグの安心はみんなでつくるもの。だから何でも話せばいいというものではありません」

築60年を数えるという住宅の、リノベーションされたリビング(実はアトリエでありショールームでもある)で、まずは宮田尚幸さんの話をじっくり聞く私たち。

宮田さんはCare Alternativeという名で活動する〈風と地と木 合同会社〉の代表で、デザイナーで、デンマークの杖職人から、その哲学とデザインを託され、日本で製作・販売を行なっていたり、木造モジュラー式住宅の日本窓口などもされている方です。こここ編集部は、杖ブランドVilhelm Hertz(ヴィルヘルム・ハーツ)の取材で宮田さんと出会い、障害福祉施設「空と海」のレポート記事でグループホーム建築に関するお話を伺い、こここ文庫コーナーにも寄稿いただきました。

私自身は、宮田さんからお話を伺うたび、肌寒い日にやわらかなブランケットをそっとかけてもらうような、暑い日に涼しい風が通る窓をすっと開けてもらうような、心地よい感覚を抱きます。

そんな宮田さんがさまざまなお仕事の中でも注力されていることのひとつが、ダイアローグのワークショップだということを以前から聞いていて、私も編集部メンバーも関心を持っていました。

ダイアローグで振り返る、〈こここ〉と〈私〉の4年間

……ということで、前置きが長くなりましたが、今年は大きな周年イベントはせず、自分たちのための時間を持とう、それも宮田さんにお願いしてダイアローグの場を開いてもらおうと伺ったのでした。冒頭の「デンマークとダイアローグ」の話は、一見〈こここ〉とは直接関係なさそうな話ですが、「個と個で一緒にできること」を合言葉に掲げているメディアとしては大切だったのです。

「かなり珍しいタイプのご依頼ですよ」と驚きつつも、快く引き受けてくださった宮田さん。2時間たっぷり、やわらかなファシリテーションをしてくださいました。グループに分かれたり、メンバーが入れ替わったり、お互いの話をよく聞いたり、テーマをその場で決めたり、感想を交換したり……。

詳しい内容はその日参加したそれぞれの胸の内に留めますが、ダイアローグを経て何を感じたか、どんなことが印象に残っているかをメンバーに寄せ書きしてもらったので、以下に紹介します。

編集部でダイアローグをしてみて、どうだった? メンバーそれぞれの視点から

「メンバーと自分を改めて知ることができた」(杉本杏菜/こここラボマネージャー)

ダイアローグの間、穏やかであたたかな空気が流れていて、参加者みんなでつくるこの居心地の良い空気こそが「皆が安心して発言ができる場所」なのだろうなあと感じていました。ただ、あんなに心地の良い時間だったのに帰宅後はへとへとで、まだまだ鍛錬が必要だなあとも実感しました。メンバーのことやチームのこと、自分自身のことも改めて知ることができ、〈こここ〉に参加したてのいま参加できてよかったです。

「相反するものを、みんなで抱えていく」(佐々木将史/編集者)

あるメンバーの口から出た「矛盾」という言葉を、改めて反芻するような時間でした。それは〈こここ〉で学んだり気づいたりした今の自分と、過去のふるまいとのズレもですし、言葉にしていく仕事なのに、言葉にできないものが見えてしまう瞬間もそう。短いほうがわかりやすいけど、まとめちゃいけない気がして長くなる記事もそう。そして、誰にも当たり前に「ある」はずのものをたずねるほど、成果や効率と違う軸が見えてくるのに、今の社会はどこまでも資本主義の構造に支えられていることも……(この悩みはメディア運営にも関わるものですし、他のさまざまな仕事でも都度、自分の立場を問いかけてきます)。それでも、時に相反するものをみんなで抱え続けられる場として〈こここ〉がある、そのありがたさを感じました。

「私は…から話すのも一歩」(ちばひなこ/SNS担当)

「個と個で一緒に出来ること」を合言葉に創刊した〈こここ〉ですが、最初に主語の確認をしてから対話が始まったことを覚えています。「私は~」から話すことは、”個”として向き合い、対話をする第一歩なのかもしれないな、それも一つの「個と個で一緒に出来ること」を考える一歩でもあるのかもな、と。

「安心がある場で創造性が発揮できる」(岩中可南子/編集者)

ダイアローグに入る前の説明で、「安心がある場で創造性が発揮できる」という趣旨の話を宮田さんがしていたのが印象的でした。こここはメディアで、ダイアローグは対話の場と、その形態は異なりますが、安心する場をどうつくるかを一緒に考えていこうという姿勢はとても似ているように思いました。当日は、安心して、普段思っていることを編集部メンバーと共有することができて、疲れたけれど楽しかったという余韻が今でも残っています。

「普段の会議とは異なるモード」(垣花つや子/編集者)

安心して自分のことばを語れる場。そういった場を育むための前提となる姿勢や大切なことへのヒントがどれも印象に残っています。「100%理解されることばはない」「新たな自分との出会い(変化)を恐れない」「皆が話せるように、場に気を配る」など。まだまだありますが、事前にそれらの共有があったからこそ、安心な場をそこで過ごす人と一緒につくっていこうというモードになれました。そのモードは普段の会議とは異なり、だからこそ出てくる言葉にふれられる時間がたのしく、とても疲れました。

「何かの始まりが感じられる機会」(及川卓也/統括プロデューサー)

ディベートがさまざまな場所で日常的に行われている社会で、自分がどう存在しようとし、どう語っているのか。その思考(試行?)がひとつの囚われなのかとも感じさせてくれるのが今回のダイアローグでした。デンマークでは子どもたちも含め多くの人がダイアローグを通じて場を育み、コミュニケーションが行われているそうで、小さな場ですが、〈こここ〉メンバーで聞き、語る時間は、貴重な何かの始まりが感じられる機会となった気がします。

「気負っていた自分に気づく」(中田一会/編集長)

〈こここ〉は運営していてとても楽しいけれど、同時にとても緊張する媒体です。社会と福祉にまつわるあらゆる物事から、テーマを選び、取材先を選び、言葉を選ぶ責任があるからです。私は4年間、「みんな大丈夫かな」「編集部に“安心”をつくらねば」と胃を痛めてきました。今回、ダイアローグには別種の緊張があるのだと(みんなの感想も「疲れた」ばかりだし!)思い知りましたが、「安心とは場に参加する全員がともに築くもの」という基本ルールに衝撃を受けました。語られた一人ひとりの「〈こここ〉と自分の付き合い方」にも。ああ、気負っていたのだなと気づきました。それこそ「co-(ともに)」と「個」の力を信じるべきだな、と。

活動の“返し縫い”をする時間。〈こここ〉のこれから

〈こここ〉は創刊当初からフルリモートの編集部運営を続けています。企画やプロジェクトを進めていく「会議」や、目的にそってひとつの結論を出す「ディスカッション」の回数は多いです。年月を重ねれば重ねるほど、その進め方が「当たり前」になりつつあります。

だからこそ今回の「ダイアローグで振り返ってみる」では、まるで裁縫の“返し縫い”をするように、一歩進んだところをあえて戻っていくような、そんな時間が重要でした。

返し縫いをした縫い目は丈夫になります。時間も手間もかかるけど、スルスルと進むだけの“並縫い”とは違って、簡単にはほつれません。……たぶん。

柔らかであると同時に、タフであること。繊細なテーマを扱う自覚を持ちながら、商業メディアとしての持続性を考えていくこと。

「多様性」や「共生」にまつわるバックラッシュの気配をひしひしと感じる昨今の日本社会において〈こここ〉は、それでもそれでも、「福祉をたずねるクリエイティブマガジン」として「個と個で一緒にできること(co-coco)」をしつこく、豊かに、創造的に、探っていきたいと思います。

引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

(執筆:中田一会(こここ編集部)/撮影:加藤甫/編集:こここ編集部)

Information

〈こここ〉公式LINE、友達募集中!

毎週水曜日に編集部おすすめの新着記事を厳選してお届けしています。

・新着記事を確認するのは大変!

・記事のおすすめはある?

・SNSでは、追いかけきれない!

・プッシュで通知がほしい!

という方におすすめです。

友達追加はこちらから!