ニュース&トピックス

あらゆる人の命と尊厳を守る。防災×福祉のプロが手掛ける防災ガイド『だれでも防災 決定版 避難が難しい人のための一冊』

書籍・アーカイブ紹介

- トップ

- ニュース&トピックス

- あらゆる人の命と尊厳を守る。防災×福祉のプロが手掛ける防災ガイド『だれでも防災 決定版 避難が難しい人のための一冊』

一人ひとりの災害に備えることが、共生社会を形づくる

2024年の元旦に能登半島地震が起こったことは、多くの人の記憶に新しいと思います。この震災によって、多くの人たちの日常生活が失われました。その中には、福祉施設や病院に通う人、自宅で暮らしていた高齢者や障害のある人たちも含まれます。

起こらないことに越したことはありませんが、予期せぬ形で訪れるのが災害です。私たちができることは、過去の経験から学び、それらに対して備えることです。特に、高齢者や障害のある人たちなど、災害が起こった時にとっさの避難が難しい人(要配慮者)や、身近に要配慮者がいる場合には、それぞれに応じた災害に対する備えが必要です。

そんな時に参考にしたいのが、書籍『だれでも防災 決定版 避難が難しい人のための一冊』(中央法規出版)です。本著では、要配慮者が災害前にどのように備え、発災時にどのような支援が必要か、当事者と支援者双方の立場から書かれています。

支援を要する人々の尊厳は、災害時「も」守られるべき

この本の監修を務める鍵屋一さんは、これまで東京都板橋区で防災課長・板橋福祉事務所長・福祉部長・危機管理担当部長などを務め、現在は、跡見学園女子大学教授、名古屋大学大学院講師、法政大学大学院講師として地域防災などについて教鞭を振るっています。内閣府「災害時要援護者の避難支援に関する検討会」「災害被害を軽減する国民運動に関する懇談会」ほか、多くの防災関連の委員を歴任する、いわば防災のプロ。『福祉施設の事業継続計画(BCP)作成ガイド』(東京都福祉保健財団)といった著書のほか、東京都が発行する『東京防災』『東京くらし防災』に編集で参加しています。

本著の冒頭で、鍵屋さんは2025年5月に、災害救助法における救助の種類として「福祉サービスの提供」が新たに加わったことに触れ、以下のように記述します。

(災害救助法の改正は)支援を要する人々の尊厳が、災害時「も」守られるべきだという社会の意思表明であると考えます。(「はじめに」p.2) 防災とは、ただ建物を耐震化したり、トイレ、水や食料を備蓄したりすることではありません。日常も災害時も、人と人が支え合う地域共生社会へ向かって前進する活動です。制度も、実践も、すべてはその活動を実現するための手段です。 「災害は弱いものいじめ」という社会に決別し、すべての人の尊厳が守られる強靭な社会づくりをともに進めていきましょう。

(「はじめに」 p.3,4)一人ひとりが災害に備えることが、共生社会を形づくっていくというのです。本著では、災害時に命を守るための必要最低限の知識・備えから、要配慮者のタイプごとの対応策、被災中の生活や震災後の生活の立て直しに関するノウハウまでが書かれています。

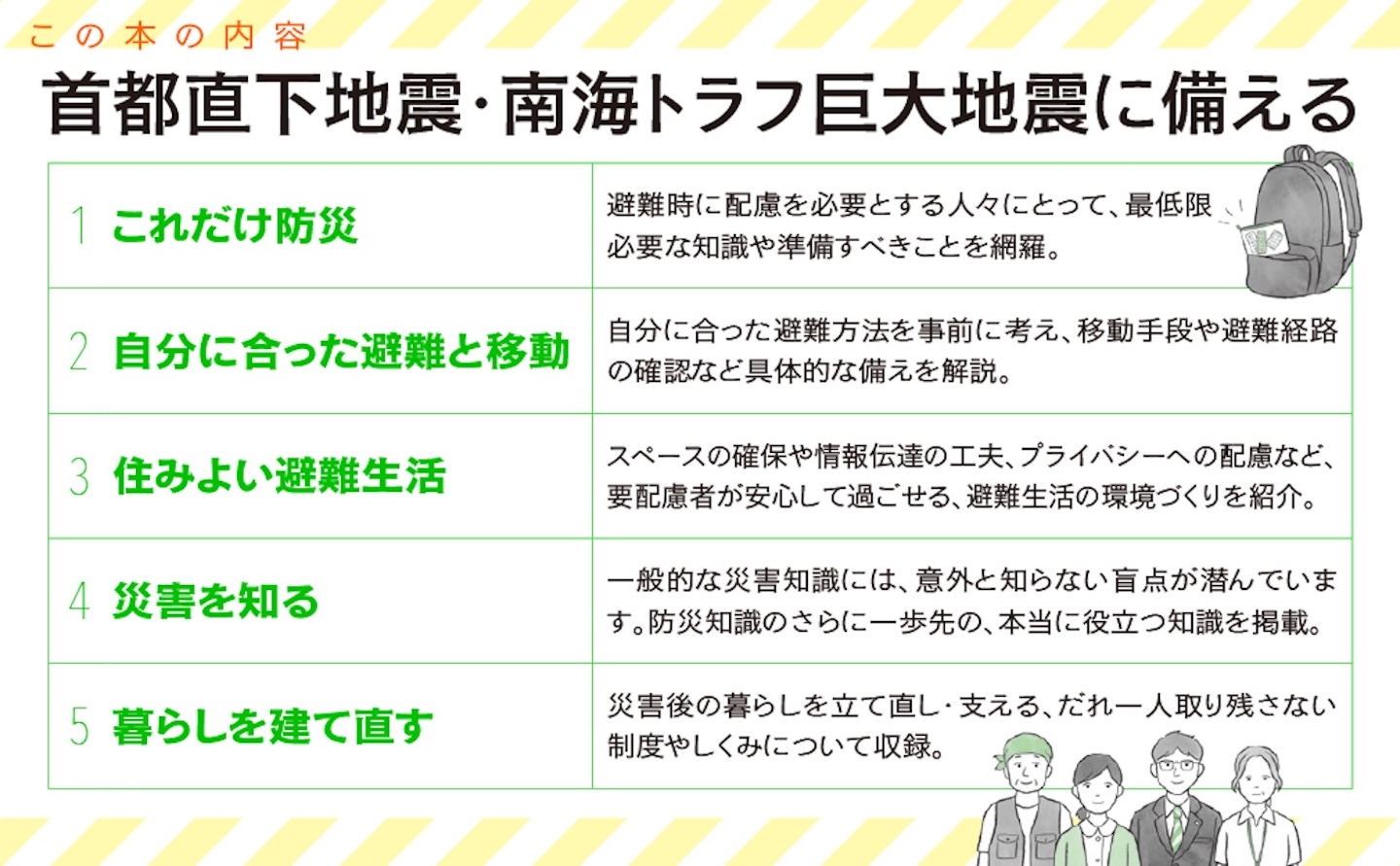

災害発生から生活の再建まで。被災時のアクションを紹介

災害が発生するその瞬間に必要な知識と準備とは?

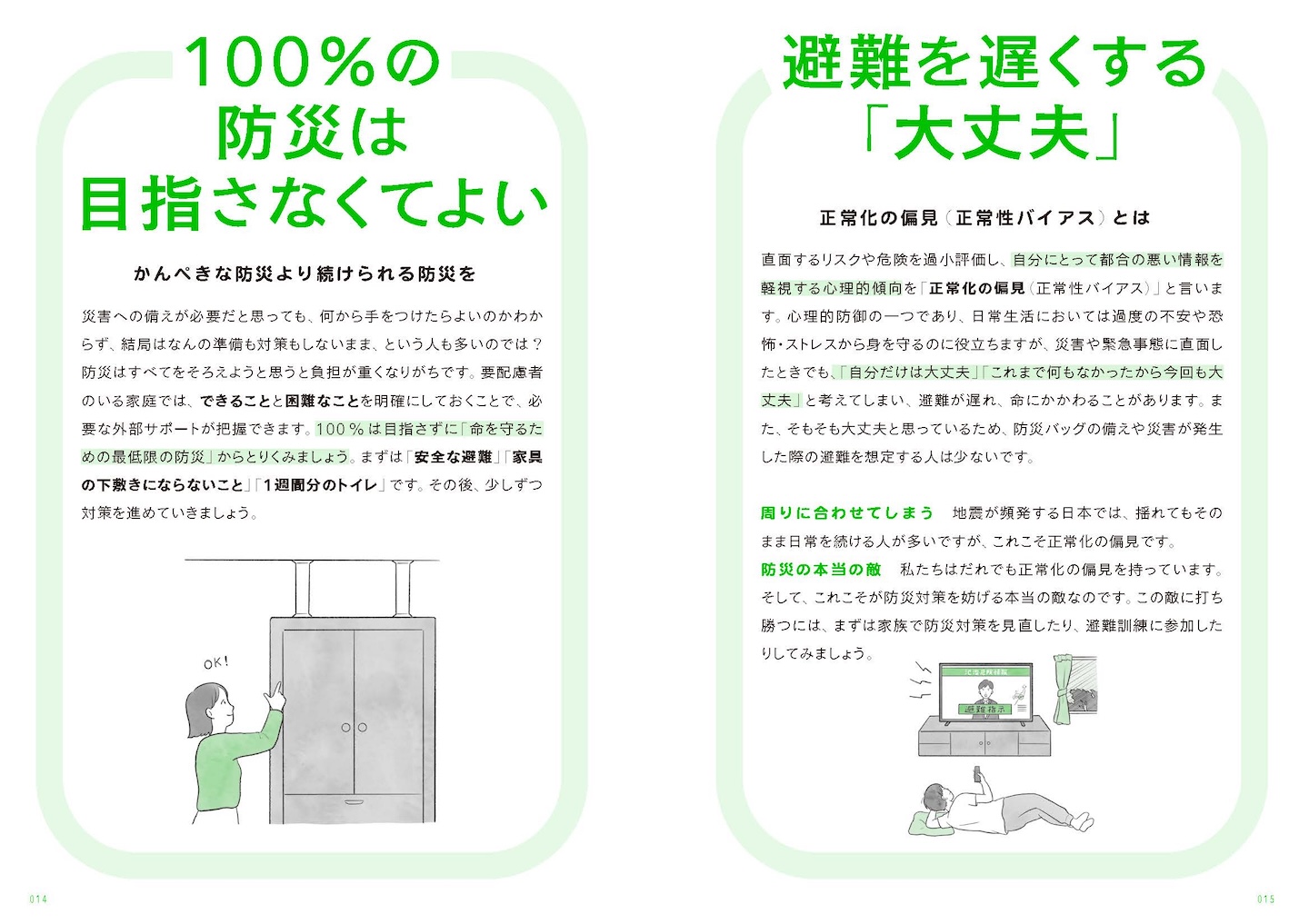

災害発生時に1番大切なことは、“その瞬間を生きのびる”ことだと本著は言います。5章で構成される『だれでも防災』第1章の「これだけ防災」では、要配慮者と支援者がその瞬間を生きのびるための最低限必要な知識や準備すべきことが紹介されています。具体的には、地震や風水害が起こった際に取るべき行動、非常用トイレや常備薬といった優先順位をつけた備蓄などのほか、直面するリスクや危険を過小評価し、自分にとって都合の悪い情報を軽視する心理的傾向「正常化の偏見(正常性バイアス)」といった災害時の心の動きについても書かれています。

また、耳や目、足の不自由な人、持病や知的障害、精神障害がある人、妊産婦、セクシュアル・マイノリティといったさまざまな背景のある人に向けた防災情報、さらに要配慮者のいる家庭向けの備蓄品リストも記載されています。

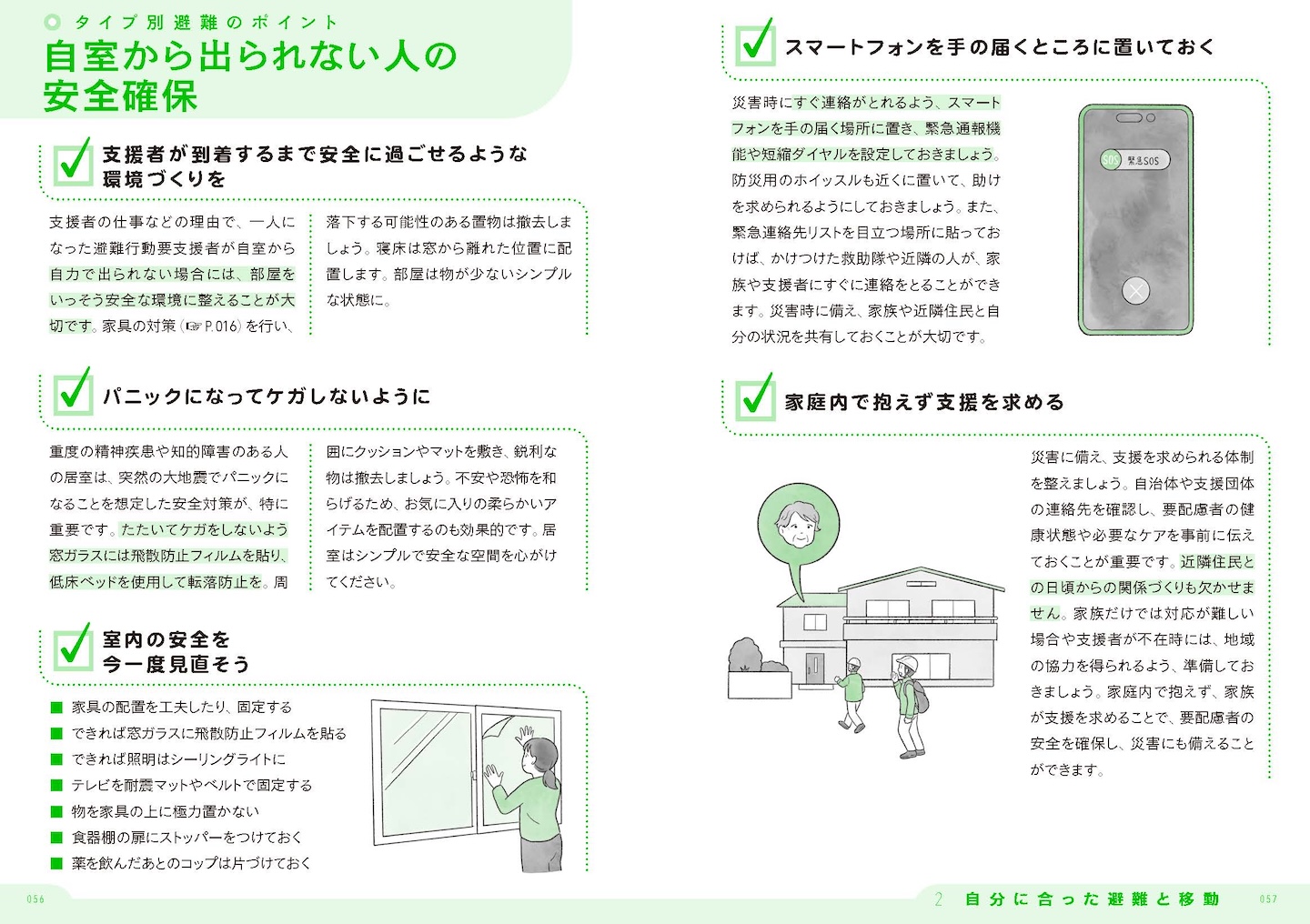

歩くことが困難で階段を降りられない、パニックになる、目が見えない、耳が聞こえない……。災害が起きた時に、すぐに動けない人たちがいます。また、災害が起きてもすぐに避難が難しいシチュエーションもあります。第2章では、「自分に合った避難と移動」と題して、それぞれに合った避難方法の準備や移動手段、避難経路の確認など、具体的な備えについて解説します。また、出血ややけどなど、被災時に負ってしまった怪我の応急手当の方法や、車いすの使い方も記載されています。

避難生活から生活の立て直しまで、被災後にできること

第3章では、「住みよい避難生活」と題して、スペースの確保や情報伝達の工夫、プライバシーへの配慮など、要配慮者が安心して過ごせる環境づくりが紹介されます。また、担架、ランタン、トイレ凝固剤など、避難生活を送る時に役立つアイテムについての知識も紹介されています。

第4章の「災害を知る」では、防災知識をさらに一歩進めて、地震、津波、台風・豪雨といった災害ごとに役に立つ知識を紹介しています。そして最終章となる第5章では、「暮らしを立て直す」と題して、災害後に生活を再建する術を紹介しています。

現在、被災した人たちのために、災害時に必要とされる支援を体系的に整備する「災害ケースマネジメント」が日本各地で進められていますが、この章では、宮城県仙台市、鳥取県、愛媛県宇和島市、愛知県岡崎市といった地方自治体の災害ケースマネジメントを紹介するとともに、水害が発生した際の家屋の取り扱いや、被災者生活再建支援金などの災害支援についても取り上げています。

災害が起こっても、あらゆるの人の尊厳が守られるように

「障害を抱えたお子さんと一緒に避難所にいられず、1週間ほとんど何も食べずに、特別支援学校の前で車中泊していた母親がいた」

(「暮らしを立て直す」p.132)これは、東日本大震災時に相談支援の方の話として本著の中で触れられているエピソードです。この震災から時間が経過し、災害救助法に「福祉サービスの提供」が追加されるなど、社会のあり方や、社会の災害への向き合い方も変わりつつあります。冒頭でも触れたように、社会を構成する一人ひとりが災害に備えることは、あらゆる人の命や尊厳を災害から守ることにつながります。この本を読んで、防災とその先にいる守りたい人たちについて改めて考える機会をつくってみるのはいかがでしょうか。

インフォメーション

『だれでも防災 決定版 避難が難しい人のための一冊』

監修:鍵屋 一

出版社:中央法規出版

発売日:2025年8月8日

定価:1,870円

■目次

1 これだけ防災

・だれでも共通する防災

・タイプ別これだけ防災

2 自分に合った避難と移動

・タイプ別避難のポイント

自室から出られない人の安全確保/自室から玄関外まで出られる人の避難/避難場所まで行ける人の避難

・避難が難しい場面

応急手当(出血/骨折・ねんざ/やけど/AED) /車いすの使いかたを知っておこう

3 住みよい避難生活

・避難生活での注意ポイント

さまざまな分散避難/要配慮者のための福祉避難所/福祉避難所とは?/災害関連死/スフィア基準/だれもがストレスを感じない環境を

・役立つ防災の知恵

4 災害を知る

・災害知識

5 暮らしを建て直す

・災害ケースマネジメント

水害に遭ったら/新しい住まいに移るまで/災害支援について/要配慮者に関するマーク

Information

〈こここ〉公式LINE、友達募集中!

毎週水曜日に編集部おすすめの新着記事を厳選してお届けしています。

・新着記事を確認するのは大変!

・記事のおすすめはある?

・SNSでは、追いかけきれない!

・プッシュで通知がほしい!

という方におすすめです。

友達追加はこちらから!