自分や自分が大切な人にとっての「幸せ」ってなんだろう? 小学生の登場人物たちと考える冊子紹介 ケアするしごと、はじめの一歩 vol.02

Sponsored by 厚生労働省補助事業 令和6年度介護のしごと魅力発信等事業(情報発信事業)

- トップ

- ケアするしごと、はじめの一歩

- 自分や自分が大切な人にとっての「幸せ」ってなんだろう? 小学生の登場人物たちと考える冊子紹介

おばあちゃん元気でいるだろうか、とたまに思う。私のおばあちゃんは、遠方に暮らしていて、新幹線で会いに行かなければならない距離に住んでいる。年明けに会いに行くはずだったが、施設の都合で面会ができず、もう3年ほど会えてない。母からは、病気などもしたけれど、最近は体調も良いと聞いている。それでも「おばあちゃん元気でいるだろうか」と思う。それは身体が元気である、ということももちろんだけれど、幸せでいるだろうか、という問いに近いかもしれない。

幸せに生きる、とはどういうことだろう。私にとっての幸せは、おいしいものが食べられること、良い人間関係があること、何か夢中になれるものがあること、行きたいところへ行けること。いくつか思い浮かぶけれど、それらのすべてをかなえ続けることが、幸せに生きるということなのだろうか。

また今の幸せと、20年後、30年後の幸せは同じかと問われると更にわからなくなる。年を重ねたら、やりたいことや過ごし方も変わってくるかもしれない。生涯を通して、幸せに生きるとはどういうことだろう。

私や私の大切な人たちにとっての幸せについて考えたいと思っていたときに紹介してもらったのは、『幸せに生きるって、どういうこと?知っておきたい介護のしくみと仕事』。この冊子は、厚生労働省補助事業 令和6年度介護のしごと魅力発信等事業の一環として、こここ編集部が発行・制作した「介護」について学びながら、幸せとは何かを考えることができる一冊だ。

「介護」というと、高齢者の身のまわりをお世話することで、少し遠いことに思えてしまう、という方もいるかもしれない。しかし本書の冒頭には、「本当はみなさんともすごく関係がある介護を、わたしたちのあたり前の生活を支えながら、一人ひとりの幸せを守る『社会のしくみ』として学んでいきます」とある。

介護を考えることと、私たちの幸せはどうつながっていくのだろう。この冊子を開きながら考えてみたい。

幸せを支える社会の仕組みとは?

この冊子はストーリー仕立てで進んでいく。登場するのは、小学生のヒカリとウミ、スクールソーシャルワーカーのナギ先生、そしてヒカリのおばあちゃんのユキノ。

ヒカリが、「ひとり暮らしのおばあちゃん・ユキノの足が弱ってきている、引っ越して一緒に住むことになるのかな」とウミと話しているところから物語はスタートする。二人の会話を聞きつけたナギ先生が、家族だけで解決しようとしなくても安心して暮らせる仕組みがあると紹介するのが、「社会保障」だ。

高齢になってからだが不自由になったときに、身のまわりのお世話をしてもらったり、リハビリを受けたりできるよ。他にも、子どもが受ける予防接種や児童手当などたくさんの制度がある。おばあちゃんだけじゃなくて、きみたちも社会保障で守られているんだよ。(p.4)

このナギ先生の言葉で、私たちがあたり前に享受していたものが、「社会保障」という枠組みの中にあるのだということに気付かされる。そして社会の仕組みが、私たちの幸せを支えてくれているということにも。

私たちを支える制度のうち、特に高齢者を対象としたものとして、紹介されているのは「介護保険制度」。「自分のことは自分でしたいと思っているおばあちゃんのために、何かできることがあるかな」と問いかけるヒカリに、ナギ先生は「本人の希望と状態に応じて、自分らしい生活を自分で続けていくためのサポートが受けられる」ものだと介護保険制度のことを説明する。

介護保険制度には、自宅以外の場所に通うことや住むこと、生活のサポートをしてもらうことに加えて、住宅の改修なども含まれ、私たちそれぞれが必要な補助を選ぶことができるものだ。

こうした制度の背景には、一人ひとりが「幸せになる権利」があるからだとナギ先生は二人に話す。ここで紹介されるのが、憲法の基本的人権。「幸せを追求できる権利(13条)」や「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利(25条)」だ。これらの権利は私たちが生まれながらに持つ権利で、自分らしく生きるためには欠かせない。

このように、本冊子では制度の他に、それを支える考え方も合わせて紹介されている。

その人らしい生き方を考えるヒント

物語が進むにつれ、一言に「高齢者」といっても、大切にしたいものは一人ひとり異なることが、ナギ先生のガイドで明らかになっていく。身体の仕組みなどの「生物体」と大切にしたいことなどの「生活体」としての個人を分けて考えることが大切だ。

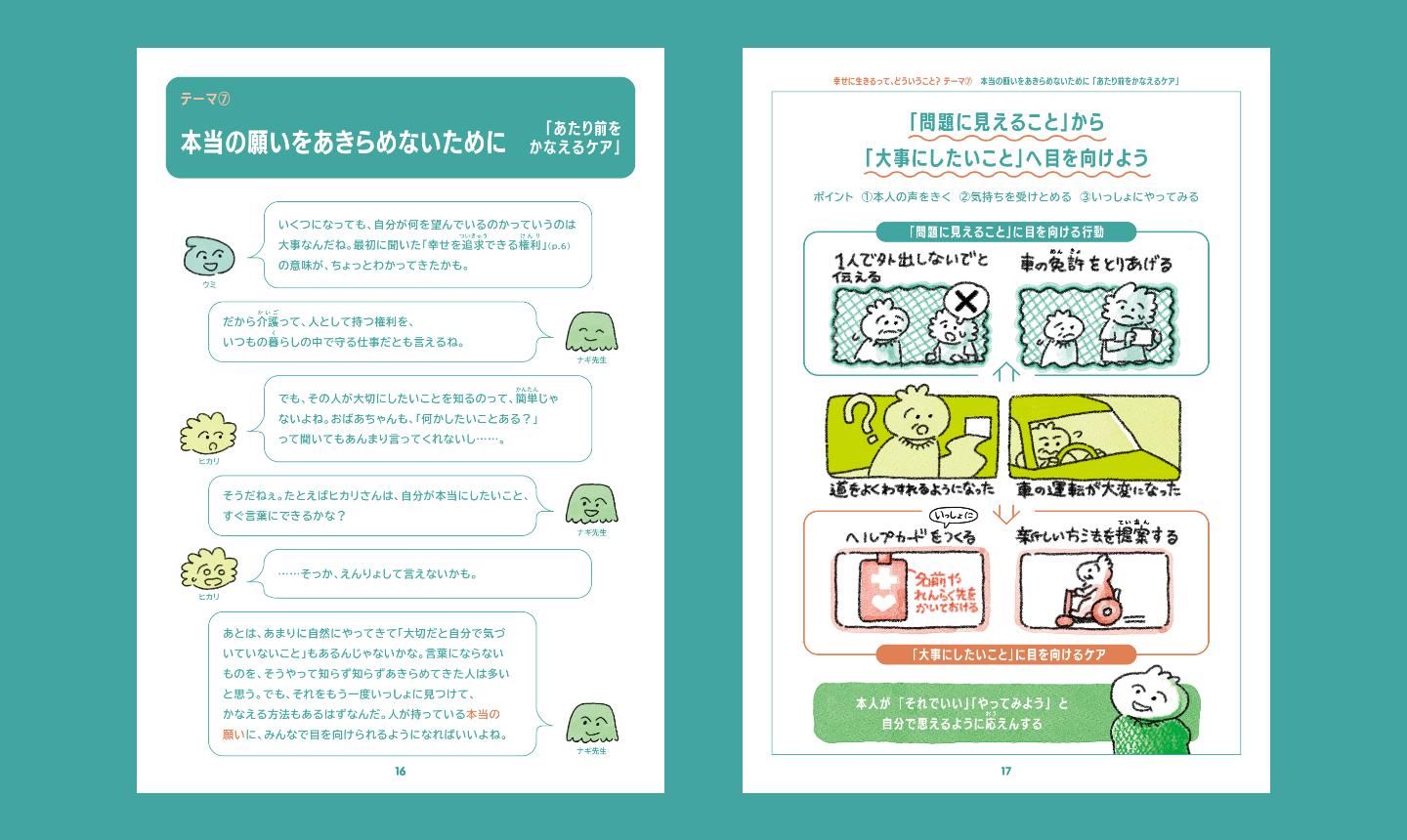

だからこそ対話の終盤では、その人らしい生き方を考えるヒントとして「問題に見えることから、大事にしたいことへ目を向けよう」と呼びかける。たとえば高齢になって身体の機能が低下し、車の運転が大変になったとき、「問題に見えること」に目を向け、それを解決することに注力すると、車の免許を取り上げることが目的になる。

しかし一方で「大事にしたいこと」に目を向けたら、まずは、なぜ車を使っているか、まだ使いたいと思っているかどうか、などを聞くところから始まるだろう。もし身近な高齢者が「自分でお店に行き品物を選んで買い物をするために車が必要だ」と言っていたら、車に代わる新しい移動手段を一緒に考えるかもしれない。または、自分で車に乗る以外の方法で買い物をする手段を選ぶことができるかもしれない。

ここまで読んできて、「大事にしたいこと」に目を向け、話し合いながら折り合いをつけていくことは、一人ひとりの幸せをかなえるためのケアなのだと思った。

「大事にしたいこと」に目を向けるためにも、自分や周りの人の「その人らしさ」を考えることが大切だということがわかってきたところで、最後には、幸せの瞬間を考えるワークがある。自分のことだけではなく、大切な人のことも想像しながら書くことができる。あたり前の習慣、毎日の楽しみ。そうしたささやかなものこそが、私たちの日々の幸せを支えているのかもしれない。

「自分らしく生きる」を支える介護の仕事

冊子の中では、介護福祉士をはじめとするケアワーカーを、一人ひとりの幸せがどこにあるかを考えたり提案したりしながら、自分らしく生きることを支える仕事として紹介。

また巻末には、介護の仕事にまつわるコラムが掲載されている。執筆しているのは、『認知症世界の歩き方』の著者・筧裕介さん、全国社会福祉法人経営者協議会の大﨑雅子さん、排泄検知センサー開発者・宇井吉美さん。それぞれの視点から、介護の仕事にまつわる誤解を紐解いたり、これからの介護の可能性について述べている。

美容師さんがコテを使いながら「もっと美しくなるように」と願うように、介護職の方々には「もっといいケアになるように」という願いがあります。私たちの開発するテクノロジーは、そこに寄り添う一助になれると思っています。(p.22 テクノロジーが介護職の「身体」と「専門性」を広げる/宇井吉美さんコラム)

子どもから大人まで一緒に幸せについて考えられる一冊

冊子を読んで、幸せに生きるとは、一人ひとりが年齢を重ねても大事にしたいものを大事にしながら、自分らしく生きることなのだと感じた。そうした一人ひとりの幸せを支えているのが、社会の制度や介護の仕事なのだろう。

ストーリー仕立てで、また難しい漢字にはルビが振られているため、小学生高学年以上であれば読み進めやすい。一方で、社会の仕組みとそれを支える考え方、これからのケアのあり方は、大人にとってもわかりやすく、発見のある一冊だ。

冊子は家庭での使用のほか、授業の教材や、社会見学の参考資料などとして使われることを想定しているという。厚生労働省のサイトやこの記事の末尾でPDFデータを無償公開しているので、自由にダウンロードが可能だ。

私もこの冊子を手渡しながら家族と、どんなことに幸せを感じるか、大事にしたいものは何かを、話してみたい。きっと生涯幸せに生きることは、一人ひとりが大事にしているものを知り合うことから始まると思うから。

冊子をダウンロードするには

『幸せに生きるって、どういうこと?知っておきたい介護のしくみと仕事』冊子のPDFデータ(無料)はこちら

教育・福祉関係者向けモニター企画も実施!(2025年4月7日締切)

刊行を記念して、モニター企画を実施します。小学生に向けた授業や見学、ワークショップ等を実施している教育関係者・福祉関係者の方で、使用した感想を寄せていただける方には無償で印刷版冊子を送付します。以下の条件をご確認の上、お申し込みください。

応募条件

- モニター対象:小学生に向けて「介護」を伝える授業や施設見学を実施している教育関係者・福祉関係者

- 応募条件:冊子を読んでみた/使ってみた感想を、2025年6月頃までに専用フォームにて送っていただけること。またその感想を冊子の広報に使用することを了承いただけること。(※専用フォームはお申込者限定で共有します。掲載時は匿名とします)

- 受け取り部数:20部/30部/40部のいずれか

- 応募締切:2025年4月7日(月) ※予定部数に達し次第締切

- 発送予定日:2025年4月17日(木)頃

応募方法

マガジンハウス〈こここ〉宛に以下の情報をメールにてお寄せください

- 宛先メールアドレス:co-coco@magazine.co.jp

- 件名:小学生向け冊子応募

- 本文:

①応募者の所属先/役職

②希望部数(20部/30部/40部のいずれかを記載)

③冊子の使いみちについて(例:◯◯◯の授業で使用、施設の視察受け入れで使用等)

④冊子の宛先:郵便番号・住所・電話番号・宛名

※メールでいただいた情報は冊子の発送に限って使用します

※先着順です。モニター配布数の予定部数を超えてしまった場合はお届けができません。

※本冊子の制作及びデジタルデータ公開は厚生労働省補助事業 令和6年度介護のしごと魅力発信等事業(情報発信事業)として実施していますが、モニター企画は、マガジンハウスの独自企画として展開しています。

Information

タイトル:幸せに生きるって、どういうこと? 知っておきたい「介護」のしくみと仕事

判型:B5版/24ページ/フルカラー

発行・制作:株式会社マガジンハウス こここ編集部

監修:堀田聰子/編集:佐々木将史/ライティング:廣畑七絵/イラスト:宮田篤/デザイン:岡村佳織、金森彩/印刷:誠晃印刷

データ公開URL(厚生労働省ウェブサイト内):https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001419612.pdf

目次

幸せに生きるって、どういうこと?

・テーマ① 人の安心を支ささえるしくみ 「社会保障」

・テーマ② 幸せを守るための考え方 「基本的人権」

・テーマ③ 周りにある見えないバリア 「社会的障壁」

・テーマ④ 同じところと、ちがうところがある? 「高齢者のからだ」

・テーマ⑤ 高齢者の生活を守る 「介護保険制度」

・テーマ⑥ だれが支えてくれるの? 「介護の専門家」

・テーマ⑦ 本当の願いをあきらめないために 「あたり前をかなえるケア」

・テーマ⑧ 自分らしさってなんだろう? 「人の幸せ」

大人の方へ— 「介護の誤解」をひも解くコラム

・異なる世界に寄り添う力を、身につけられる仕事 筧 裕介

・データで見る「令和の介護職」の働き方 大﨑雅子

・テクノロジーが介護職の「身体」と「専門性」を広げる 宇井吉美

巻末資料

- ライター:福井尚子

-

アート、表現、書籍、暮らし、食、教育などに興味関心を広げながら、執筆や編集をしています。神奈川県二宮町を拠点に、本を紹介する活動や絵本を用いた語り劇がライフワークです。