ああ、どれもこれも、はやすぎる。「あらゆるものが、はやすぎる」をテーマにさまざまな方にエッセイを寄稿いただく連載です。今回は、訪問看護師/写真家である尾山直子さんに綴っていただきました。(こここ編集部 垣花)

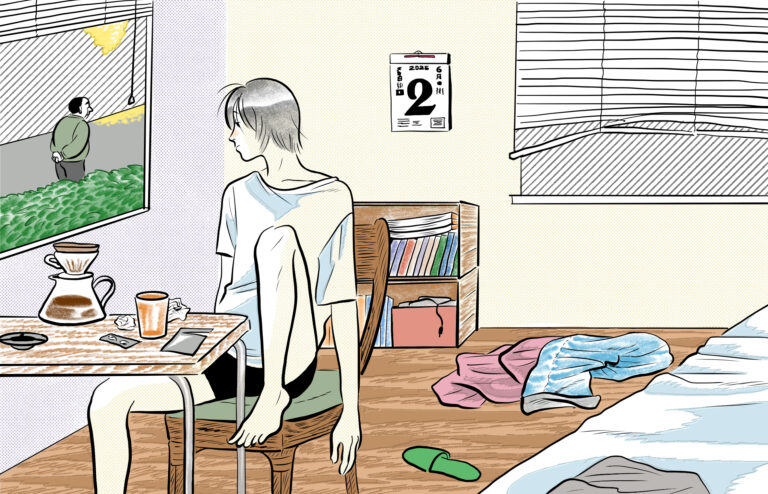

夏になると思い出す、ある情景がある。

10年近く前のことだった。わたしは当時すでに訪問看護師をしていて、医師から「あるおばあさんが熱中症になってしまったから、点滴をしに行ってきて」と言われ、緊急で訪問した。

はじめて訪れた、外階段のある古いアパートの一室。入っていくと狭い畳の部屋はがらんとしていて、せんべい布団の上に痩せた白髪のおばあさんが横になっていた。年齢は、80代から90代くらいだったと思う。一人暮らしだった。

声をかけると、しわの多い瞼が開かれ瞳がのぞいた。突然の来訪者に驚く様子もなく、ぽつりぽつりと会話をした。低くしわがれた声。言葉のリズムは、ゆったりしていた。点滴の針を刺して動かないように腕に固定したあと、点滴が終わるまでせんべい布団の上で一緒に甲子園を眺めた。

このときだ。このときに流れていた情景が、わたしの意識にずっとこびりついているのだ。

時間はゆっくり流れていた。

会話はほとんどないのに、空間を満たす空気は心地よかった。古いエアコンがガタガタいいながら湿気を含んだ冷たい風を部屋に流していた。点滴は衣紋掛けにつるされていて、点滴筒のなかのぽたりぽたりと雫が落ちる音が聞こえてくるようだった。おばあさんのせんべい布団のシーツは使い込まれた白い木綿で、狭い部屋のなかではその布団の上しか居場所がなくて、ひんやりした砂壁に背中をつけてふたりで布団の上に座っていた。小さなテレビは甲子園の中継を流していて、画面の中で白いユニフォームに泥をつけた球児たちが走り回っていた。すりガラスの窓から強い光が入り、遠くからせみの鳴き声が聞こえていた。

あのとき、わたしの時間軸はおばあさんの時間軸とからまりあって、普段とは異なる解像度で世界を感じていた。ゆったりとしていながらも濃密で、世界の細部まで体感できるような感覚があった。それは、幸福な時間であった。世田谷の路地にある古いアパートの小さな部屋の布団の上で、〈世界を味わう〉ような経験ができるなんて思わなかった。

日々を忙しく過ごすわたしたちが見落としてしまっているものを、じっくりと味わっている人がいるのかもしれない。もしかしたら、老いて身体の自由がきかなくなっている人々は、身体が動くわたしたちと異なる時間軸で、世界を濃密に味わっているのではないかーー。そんな考えが、頭をよぎった。

訪問看護師という仕事は、病や老いなどにより、家で生活することに綻びがではじめた人のところを訪問し、健康と暮らしを支える仕事である。「食べる」「便をする」「寝る」「移動する」「身体の清潔」といった当たり前にやっている動作が難しくなってきたとき、わたしたちは「家」という私的な場に招かれる。「家の内部」という物理的なことだけではなく、心理的な内部、状況によっては「家族」という関係性の内部に潜り込んでいく。

この仕事において、重要なことのひとつに「リズムを合わせる」ということがある。リズムとは、ひとりひとりが無意識に奏でているリズム、である。

例えば話し方。話すはやさ、調子、声のトーン、相槌までの間合い、沈黙の長さ。どんな言葉を選ぶか、その言い回しなども、奏でるリズムといっていい。もっと他にもあるだろう。洗濯物をたたむ所作はどうだろうか。洗濯物をつかみ、からんだ洗濯物同士をほぐし、服を広げ、服をたたむ手捌き。次の洗濯物を手に取るまでの間合い。感情の乱れや揺れも、リズムに影響を及ぼしてくる。リズムには個性があり、内的・外的双方の要因によって変化していく。

わたしたちが「便を出す」ことを手伝うとき、お腹に置いた手を相手のリズム、呼吸に合わせて圧迫する。そうしなければ、わたしの手はただのチグハグな不快な存在になってしまう。このときわたしの手は、わたしのための手ではなく、相手の腹筋の一部になる。「食べる」ことを手伝うときは、どんな間合いで口元にスプーンを運ぶかで、気持ちよく食べられるかが決まる。はやすぎてもだめ、遅すぎてもだめ。相手のリズムを読み取って「ちょうどいい」を目指すうちに、わたしの手は、やはりわたしの手ではなくなっていく。呼吸を合わせていくうちに、自分の時間軸が相手の時間軸とからみあっていく。

個人のリズムばかりではない。同じ家に住む人々で調和されている「家のリズム」もある。わたしたちはその家のリズムをつかみ、あわせながら、1日数件を訪問する。アップテンポあり、スローテンポあり、リズムの刻み方もトーンも、「我が家のリズム」はさまざまだ。1日数件の家をまわるのは、1日で数本のドラマを1話ずつ見ていく感じ。いや、観客として見ているわけじゃない。脇役としてドラマに登場し、リズムを崩さずにそっと演じてそっと引っ込む感じである。わたしたちがいなくとも、そのドラマは進行しているのだけど、わたしたちは週に1回程度そのドラマに登場するのだ。

ドラマによって異なるリズムは、徐々に身体化され、出番を重ねるごとに精度が増していく。時々、精度が増し過ぎて家族化しているケアマネさんや介護士さんとも出会う。完全にビートが一致。同じリズム。名刺を渡されてはじめて「あ、同居家族じゃなかったんだ…!」と驚くことすらある。脱帽である。

こういった「家のリズム」は、個々のリズムの調和によって成り立っており、同居している人の年代にも影響を受ける。乳児のいる家のリズムと、老老世帯の家のリズムでは、まったく異なる時間が流れている。影響を受けるのは、それだけではない。同じ土地に住む人々の気質や言葉、文化的な背景など、土地のリズムにも影響を受けていると言えるだろう。

そうやって、多くの人や家とリズムを重ねていくうちに、あの夏の日の情景のような出来事が起きるのだ。自分の時間軸が相手の時間軸とからみあっていく。そうして、ほんの束の間でも相手の時間を生きることができたとき、いつもと異なる濃度の世界が目の前に広がることがある。老いた人の時間軸に合わせて自分の時間軸をゆがませることで、ありふれた時間・ありふれた生活のなかに、普段は見えていなかった細部が見えてくるのである。時にそれは、とても美しい。

わたしは、訪問看護師として働きながら写真作品を制作することをライフワークとしているのだが、自身の作品のひとつに「ぐるり。」というものがある。この作品は、えいすけさんという90代のひとりの男性の“人生最期に訪れた暮らしの風景”の写真と、えいすけさんが書き綴った“日記のような言葉”を組み合わせた作品である。8割ほどの人が病院や施設で死を迎えている現代において、日常の地続きにある「老いや死」という営みを社会にひらき、自分ごととして思考する機会をつくりたいと思い、写真展を全国各所で展開している。

この「ぐるり。」という作品の主役であるえいすけさんの晩年の暮らしは、自宅とデイサービスの往復の日々であった。自宅の決まった部屋で過ごすことも多く、外を飛び回ってさまざまなものを見、刺激的な時間を過ごしていたわけではない。しかし、彼の日記を見返してみると、繰り返しの日常生活のなかに多くの変化や歓び、豊かさを発見する。

2019年3月13日(水)

春になって、桜が咲いて、心も桜で満開

心に花が咲く 心まで花が咲く 美しい世界

あたたかで 世界が変わる 良い世界

日々春で花が咲く

栄助にも春が咲く

2019年6月11日(水)

雨が降ると土がぬれて生物が元気になる。

然く多すぎる雨は人をこまらせる。

ほどほどの雨は、人に喜ばれ、土地が豊かな自然の形が生まれる。

豊かな土地は人々を喜ばれ、人間の存在をゆたかに変える。

天気にめぐまれ、皆が元気に仲良く住む

2019年6月14日(金)

春が終わって夏が来た

夢に見る夏が去り、暑い夏がきて、人々の夏の姿がさわやかに廻り、

人々の心が元気な姿で日々を美しい姿で元気になって

日々がまわる

栄助の日々

2019年8月28日(水)

秋のみのりのひとつ、柿。

心は澄む。人生たのし。

2019年9月18日(水)

雨の日のたのしみは、水が流れて田をうるほす

自然の恵みが人の生活をうるほして

田畑に元気がうまれ、田畑に元気が生まれ

木々のいきおいが自然をゆたかにします。

人の命も自然の力により皆を元気にします。

雨がふり、自然の力がわきます。

元気が一番、大切な日々です。

2019年10月25日(金)

寒さも徐々に深まり、日々正月に近づいています

私も日々年を重ねています

人生が日々深まり、体験が色々と巡っています

お天気はよく元気でいます

2020年6月23日(火)

風つよし

人も又 抵抗できる日々である事を祈る

2020年9月21日(月)

地球を一周する夢をみた。

みんなが元気であるように祈ります

2020年11月19日(木)

良き日々の思い出は

流れの良き夢から生れる

頑張れば発展する

若い世代の人々は、動作が遅くなり駆け回れなくなった老いた人々の暮らしを見て、刺激の少ないつまらない日々を過ごしていると思うかもしれない。でも、わたしには全てがそうだとは思えないのだ。

身近で老いを見守っていると、つらいことは確かに多いように見える。身体は重くなり、不具合も生じるけれど、ままならない「身体」という自然を抱えているからこそ、若い人が気に留めないような向かい風も敏感に感じ取る。春の兆しに気づき、歓びを感じる。秋の空気の爽やかさに、心を澄みわたらせる。寒さの深まりとともに、かつての記憶をめぐらせ、人生を深まらせていく。それは、老いたからこそ与えられた「豊かさ」なのではないかと感じるのである。

"あらゆるものがはやすぎる"。

もしそう感じることがあったら、自分とはるか離れた世代や、全く異なる暮らし・文化を持っている人と出逢い、自分の時間軸をゆがませてみるのもよいかもしれない。

Profile

![]()

-

尾山直子

看護師/写真家

1984年埼玉県生まれ。看護師/写真家。「桜新町アーバンクリニック」在宅医療部にて訪問看護師、広報として勤務。高校で農業を学んだのち看護師の道に進み、複数の病院勤務を経て2012年より現職。訪問看護師の勤務の傍ら、2020年京都造形芸術大学美術科写真コースを卒業し、現在同大学大学院に在籍。かつて暮らしのなかにあった看取りの文化を現代に再構築するための取り組みや、老いた人との対話や死生観・看取りの意味を模索し、写真を通じた作品制作を行っている。2021年よりデザインリサーチャーの神野真実と共同で写真展「ぐるり。」を開催し、各地を巡回。