ニュース&トピックス

終戦から80年。戦争や被爆の記憶を伝える3つの展覧会──東京都写真美術館、川崎市岡本太郎美術館、しょうけい館

展覧会情報

- トップ

- ニュース&トピックス

- 終戦から80年。戦争や被爆の記憶を伝える3つの展覧会──東京都写真美術館、川崎市岡本太郎美術館、しょうけい館

戦争や被爆の経験を次世代に共有する展覧会が全国で開催

今年2025年は、終戦80年を迎えます。1945(昭和20)年8月15日、日本の無条件降伏が発表され、第二次世界大戦が集結した「終戦の日」から80年が経つ現在、戦時下を生き抜いた戦争体験者が減少し、高齢化も進んでいます。戦争や被爆の経験を次世代に語り継いでいくことが難しくなり、どのように継承していくかがますますの課題となっています。

そうした状況の中、戦後80年の節目に際し、戦争や原爆の記憶を後世に伝えることを目的とした展覧会が、全国の美術館や資料館で開催されています。本記事では、東京都写真美術館、川崎市岡本太郎美術館、しょうけい館で開催中の3つの展示をご紹介します。

当時の広島市民や報道機関による広島原爆写真、現代の広島の高校生が描いた原爆の絵、現代美術のアーティストによる戦争をテーマとする作品、漫画家・水木しげるの体験した作品や言葉など、時代や表現などさまざまに異なる戦争や原爆をテーマにした作品を目にすることができます。

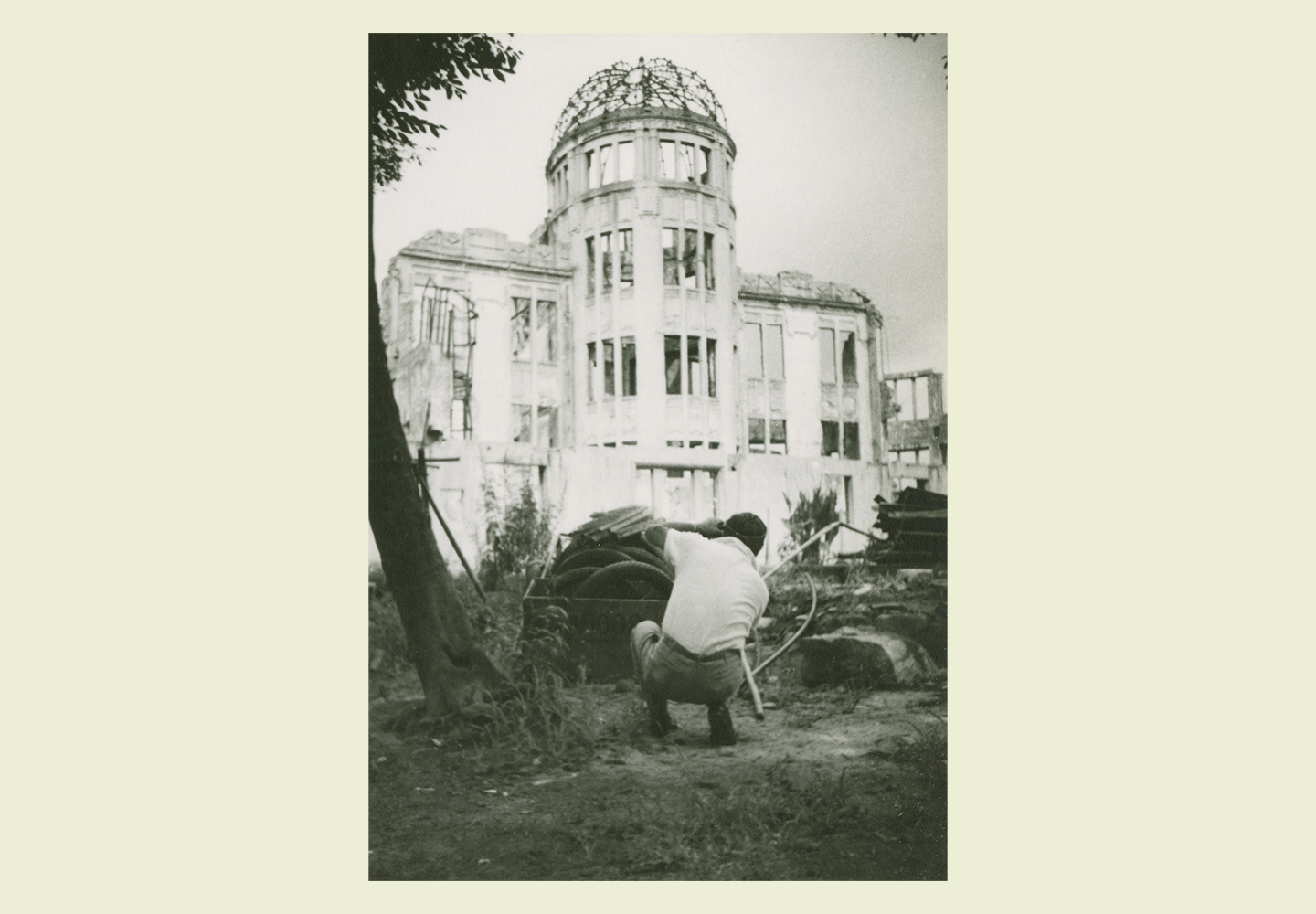

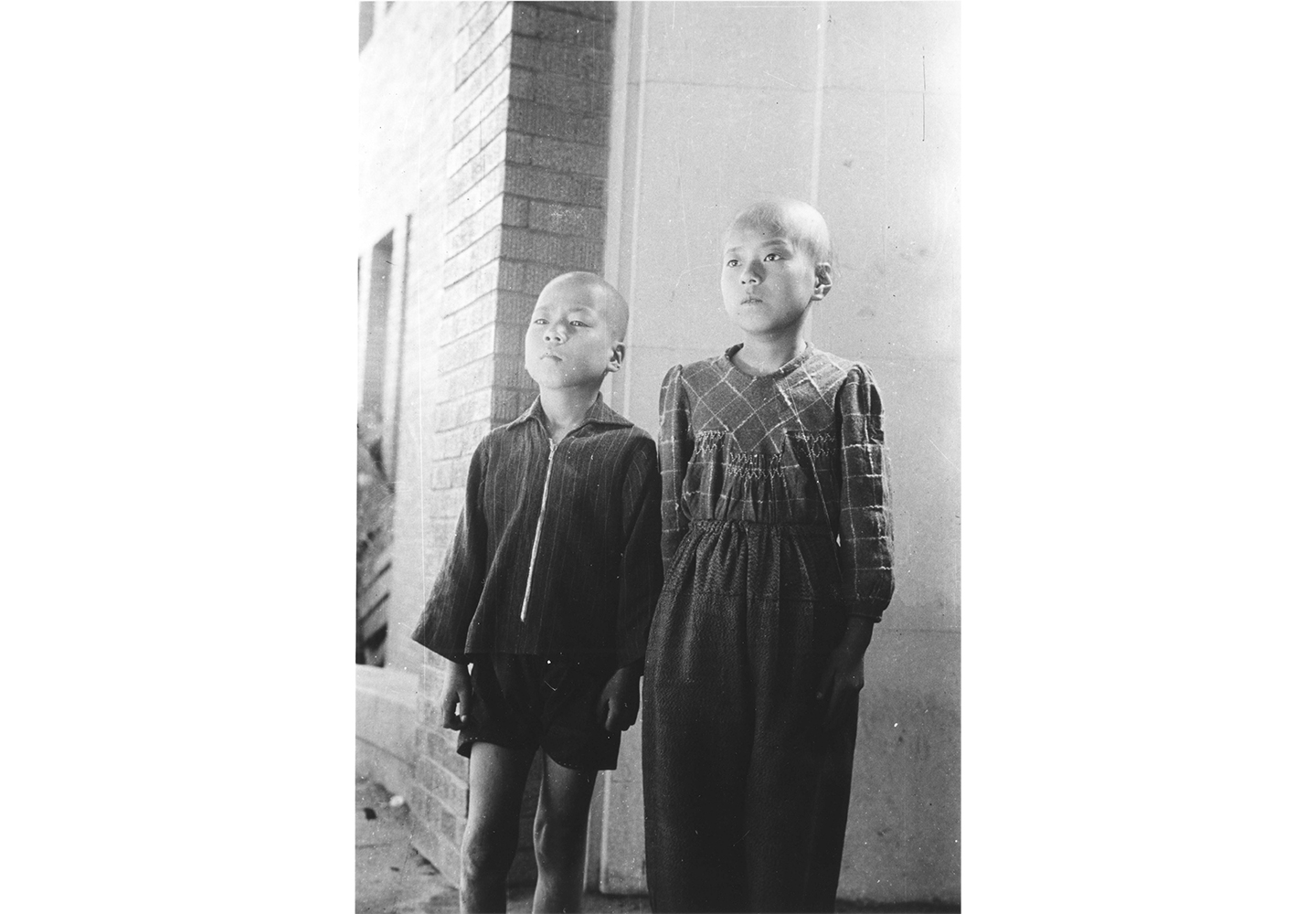

報道機関の連携により実現した、原爆写真と映像の展覧会「被爆80年企画展 ヒロシマ1945」(東京都写真美術館)

東京都写真美術館(東京都目黒区)では、原子爆弾の被害を受けた現地の様子を捉えた写真と映像による展覧会「被爆80年企画展 ヒロシマ1945」が開催中。本展は、資料の所蔵や保存・活用に携わってきた報道機関各社が連携して実現した初めての試みです。広島市民、報道機関のカメラマンや写真家による、広島原爆写真約160点と映像2点によって構成されています(注)。

広島では、原爆が投下された1945年8月6日から年末までに、推計14万人が犠牲になったとされています。あれから80年経った現在、世界では9カ国が核兵器を保有し、世界各地でいまだに戦争は終わらず犠牲になっている人たちがいます。原爆写真と映像を通して、被爆者の「決して繰り返させてはならない」という訴えを広めることを目的に、本展は開催されています。

注:本展は「広島の原爆被害の実態」をテーマとした展覧会のため、一部負傷者などを含む被害の様子を撮影した作品が含まれています。鑑賞に不安を感じられる方は、事前に美術館のスタッフへお声がけください。

新聞社などの報道機関、映画会社、広島原爆被災撮影者会などから提供された写真や映像は、敗戦直後の混乱や占領期の報道統制に撮影者があらがい、守り抜いた資料でもあります。会期中は関連イベントとして、主催である報道各社の担当者によるギャラリートークなどが行われます。今後予定されているイベントとしては、7月31日(木)14:00〜、中国新聞社、朝日新聞社、毎日新聞社、中国放送(RCC)、共同通信社、日本放送協会(NHK)にて、写真と映像に関する調査・報道に力を注いできた担当者が出展作品について解説するギャラリートークが展示室で開催されます。

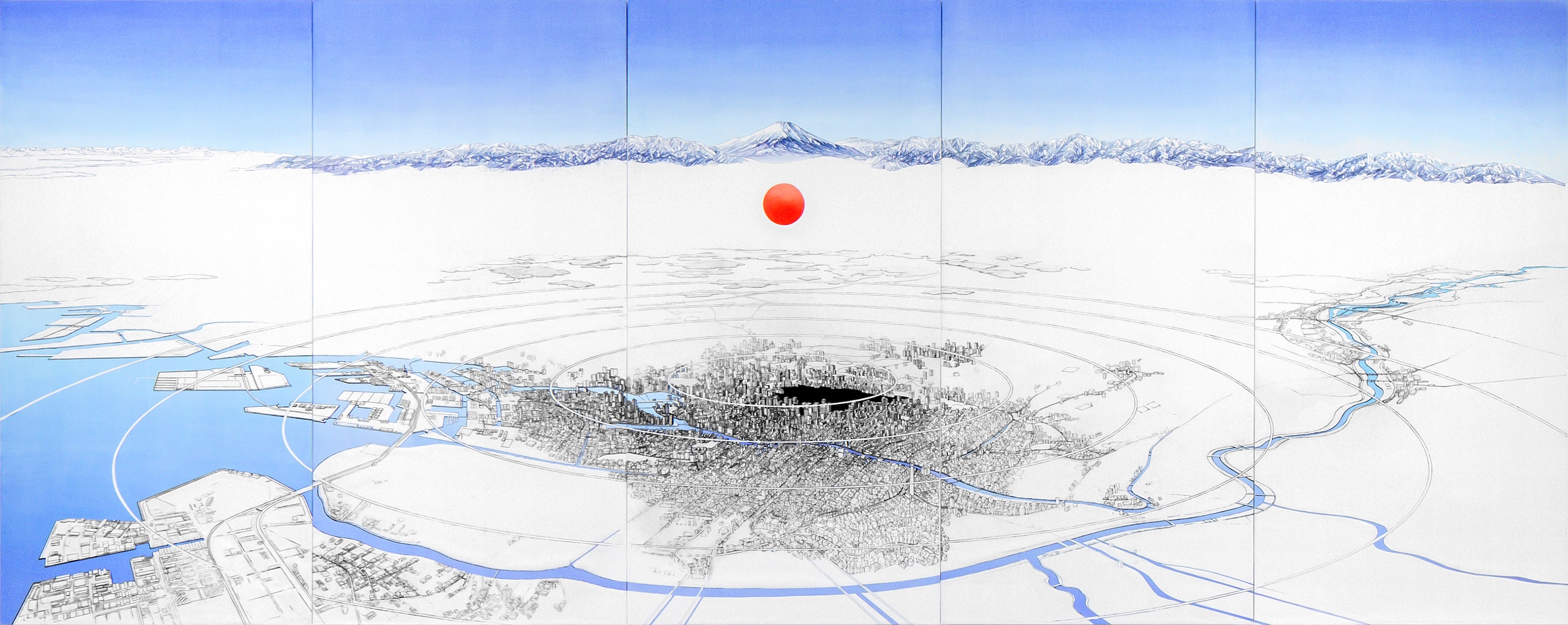

広島の高校生が描いた原爆の絵と岡本太郎 「戦後80年 《明日の神話》 次世代につなぐ 原爆×芸術」展(川崎市岡本太郎美術館)

芸術家・岡本太郎(1911-1996年)の代表作の1つである巨大壁画《明日の神話》(1968年)は、戦争が生み出した原子爆弾が炸裂する瞬間を描いた作品です。第五福竜丸の被爆をテーマに、原爆の悲劇を乗り越え再生する人間の力強さが描かれています。

長らく行方不明だった本作が2003年にメキシコで発見されてから、日本に移送され、修復の後に一般公開を経て、2008年にJR渋谷駅と京王井の頭線改札口を結ぶ連絡通路に設置されました。その《明日の神話》の原画である油彩画の1つが、川崎市岡本太郎美術館に所蔵されています。

現在、川崎市岡本太郎美術館では《明日の神話》と、広島の高校生が描いた原爆の絵、そして現代のアーティストによる戦争や紛争、社会問題をテーマとする作品を展示する「戦後80年 《明日の神話》 次世代につなぐ 原爆×芸術」展が開催中です。

本展開催のきっかけとなった、広島市立基町高等学校の生徒たちが描いた「原爆の絵」は、被爆者から半年以上にわたり話を聞きとり、その記憶を描いたもので、20年近く続けられている活動です。高校生たちが描いた「次世代と描く原爆の絵」42点、そして第一線で活躍する現代アーティスト9組の作品が、本展で展示されています。

会期中は、関連イベントも多数実施。出品作家によるトークイベントのほか、広島の基町高校卒業生と東京造形大学山田ゼミよるギャラリートーク&ワークショップが8月22日(金)、現代美術家・笠木絵津子さんによる映像プロジェクト「現代物理への旅」のトークショーが8月23日(土)に開催されます。

漫画家・水木しげるが描いた戦争体験(しょうけい館)

しょうけい館(東京都千代田)は、厚生労働省が戦傷病者等の援護施策の一環として2006年に開館した、戦傷病者史料館です。館名は、“受け継ぎ、語り継ぐ”という意味の「承継」という言葉に由来します。戦傷病者やその家族等が体験した戦中・戦後の労苦を後世に語り継ぐことを目的に、資料の収集・保存、展示活動を行っています。

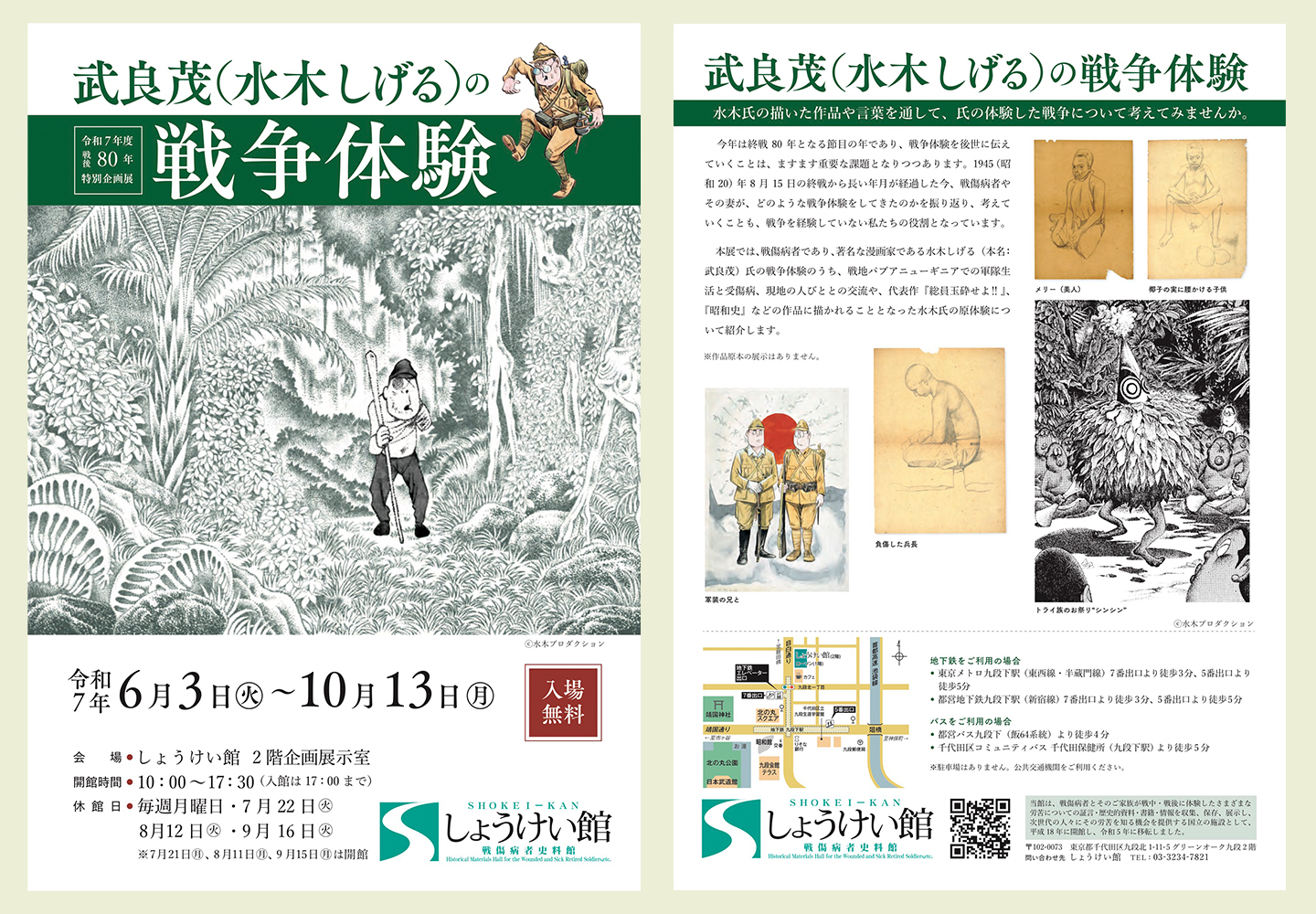

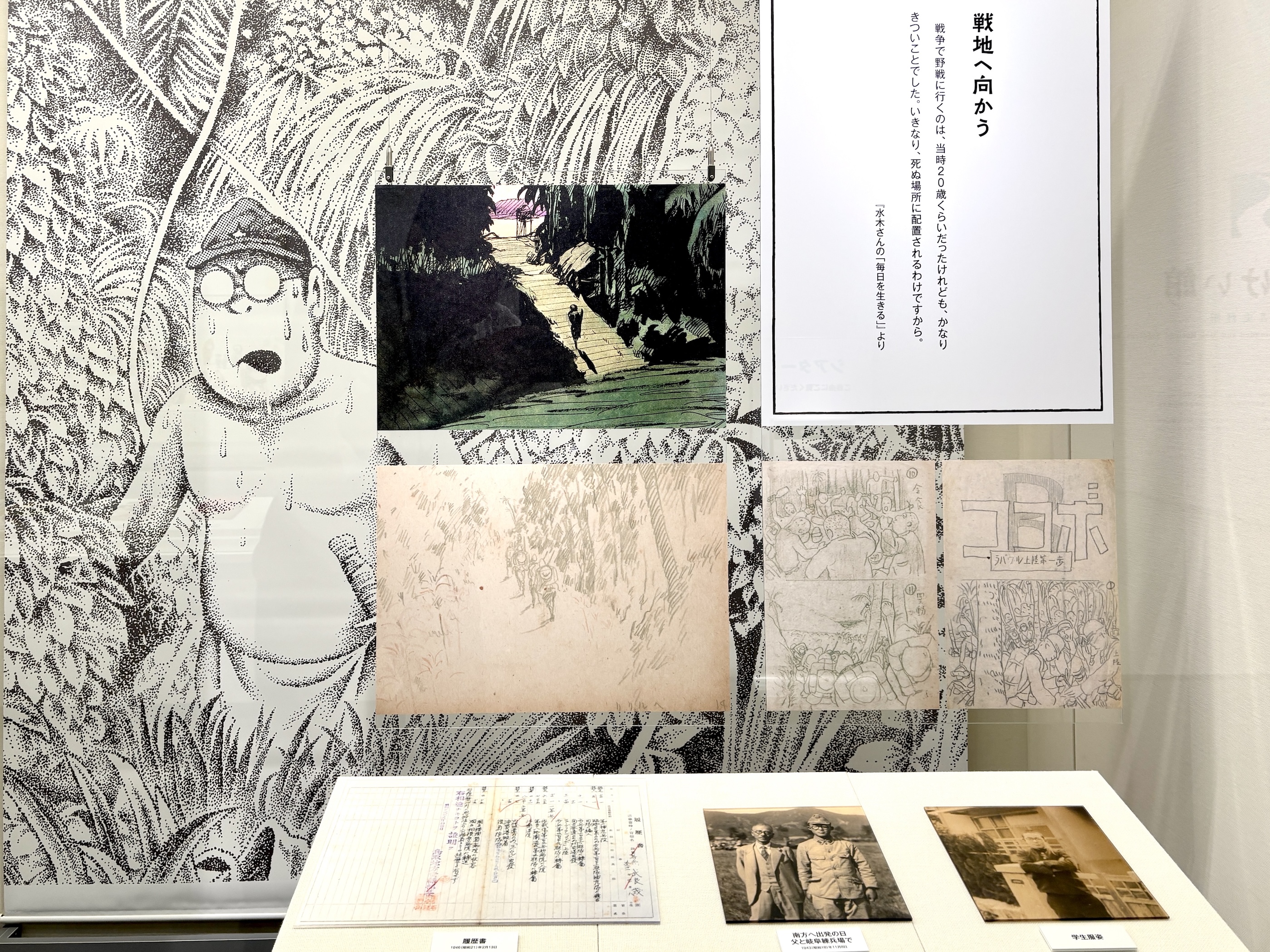

現在しょうけい館では、戦後80年の特別企画展として「武良茂(水木しげる)の戦争体験」が開催中です。

漫画家・水木しげる(本名:武良茂、1922-2015年)は、1943年に戦地パプアニューギニアのニューブリテン島に派遣され、現地でマラリアにかり、さらに爆撃を受けて左腕を失うなど、過酷な軍隊生活を送りました。それらの体験や現地の人々との交流などは、水木しげるの代表作『総員玉砕せよ!』や『昭和史』に描かれています。本展では、水木しげるが描いた作品や言葉を通して戦争体験を伝えます。

また、常設展示室では、戦地での暮らしや戦時下の療養生活などの記録や当時の資料などが展示されているほか、実際に戦傷病者が使用していた義肢を再現して作られたレプリカに触ることができるコーナーなどもあります。

戦後80年の節目に戦争のない平和な世界を願う

1945(昭和20)年の終戦から長い年月が経過し、戦争体験者から当時の様子を直接聞くことが難しくなっていますが、写真や映像、絵画やアート作品を通して、多くのことを学ぶことができます。今なお世界では戦争や紛争が絶えず起こっていますが、80年という節目で開催されているこうした展覧会に足を運んでみて、戦争や原爆の記憶を受け継ぎ、戦争のない平和な世の中について考えてみる機会としてはいかがでしょうか。

Information

「被爆80年企画展 ヒロシマ1945」

Webサイト:東京都写真美術館 展覧会ページ

会場:東京都写真美術館(東京都目黒区三田1-13-3 恵比寿ガーデンプレイス内)

会期:2025年5月31日(土)~8月17日(日)

開館時間:10:00~18:00(木・金曜日は20:00まで、図書室を除く)※入館は閉館時間の30分前まで

休館日:毎週月曜日(月曜日が祝休日の場合は開館し、翌平日休館)

入場料:一般 800(640)円/大学生以下無料 /65歳以上 500(400)円

※( )は有料入場者20名以上の団体、当館映画鑑賞券提示者、各種カード会員割引料金

※各種割引の詳細はご利用案内をご参照ください。障害者手帳をお持ちの方とその介護者(2名まで)は無料。

※各種割引の併用はできません。

※大学生以下の方、65歳以上の方、各種お手帳をお持ちの方は、いずれも証明できるものをご提示ください。

※本展はオンラインで日時指定チケットが購入できます。

問い合わせ:TEL 03-3280-0099

主催:中国新聞社、朝日新聞社、毎日新聞社、中国放送、共同通信社

共催:東京都写真美術館(公益財団法人東京都歴史文化財団)

後援:広島市 日本放送協会 日本写真家協会 日本ユネスコ国内委員会 広島県 (公財)広島平和文化センター

協力:株式会社フレームマン 株式会社写真弘社 広島国際文化財団

Information

「戦後80年 《明日の神話》 次世代につなぐ 原爆×芸術」

Webサイト:川崎市岡本太郎美術館 展覧会ページ

会場:川崎市岡本太郎美術館(川崎市多摩区枡形7-1-5 生田緑地内)

会期:2025年7月19日(土)~10月19日(日)

開館時間:9:30-17:00(入館16:30まで)

休館日:月曜日(7月21日、8月11日、9月15日、10月13日を除く)、7月22日(火)、8月12日(火)、9月16日(火)、9月24日(水)、10月15日(水)

入場料:1,000(800)円、高・大学生・65歳以上800(640)円

※( )内は20名以上の団体料金 ※中学生以下は無料

問い合わせ:TEL 044-900-9898 FAX 044-900-9966

主催:川崎市岡本太郎美術館

特別協力:弓狩匡純、仲野泰生

会場構成:眞田大輔

協力:広島市立基町高等学校・創造表現コース、公益財団法人広島平和センター、広島平和記念資料館、アートフロントギャラリー、Ulterior Gallery、ギャラリーQ、ミヅマアートギャラリー、Yutaka Kikutake Gallery、株式会社ソナ、LUFTZUG、TSSテレビ新広島

Information

「武良茂(水木しげる)の戦争体験」

Webサイト:しょうけい館 展覧会ページ

会場:しょうけい館 企画展示(東京都千代田区九段北1-11-5グリーンオーク九段2階)

会期:2025年6月3日(火)~10月13日(月)

開館時間: 10:00〜17:30(入館は17:00まで)、7月21日(月)、8月11日(月)、9月15日(月)は開館

休館日: 毎週月曜日、7月22日(火)、8月12日(火)、9月16日(火)は休館

入場料:無料

問い合わせ:TEL 03-3234-7821 Fax 03-3234-7826

Information

〈こここ〉公式LINE、友達募集中!

毎週水曜日に編集部おすすめの新着記事を厳選してお届けしています。

・新着記事を確認するのは大変!

・記事のおすすめはある?

・SNSでは、追いかけきれない!

・プッシュで通知がほしい!

という方におすすめです。

友達追加はこちらから!