ニュース&トピックス

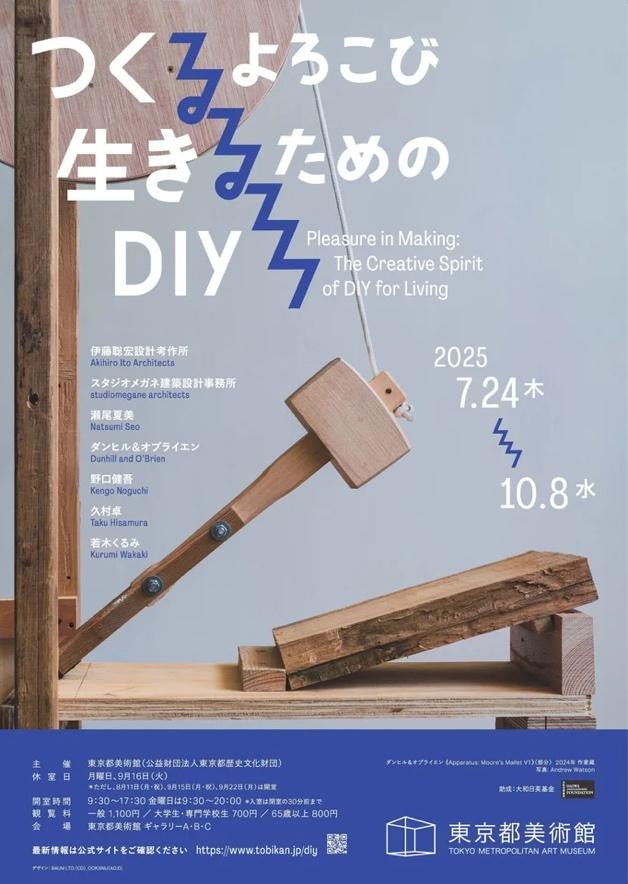

7組の作家が見つけた、よりよく生きる“自分なりの方法”とは。東京都美術館「つくるよろこび 生きるためのDIY」展開催中

展覧会情報

- トップ

- ニュース&トピックス

- 7組の作家が見つけた、よりよく生きる“自分なりの方法”とは。東京都美術館「つくるよろこび 生きるためのDIY」展開催中

「より良く生きる」ことについて考える展覧会が開催中

自分の思い通りにいくことばかりでは決してない、私たちの社会。既製品に囲まれることの多い現代の生活では、型に押し込まれたように居心地が悪く感じてしまうこともあるでしょう。

そんな時に役に立つのが、「DIY(Do It Yourself/自分でやってみる)」という考え方です。自ら考え、手を動かすことで得られる気づきや達成感は「より良く生きる」ことにつながると同時に、目の前の不便や困難を乗り越えるための手段ともなります。

そんなDIYをテーマにした展覧会「つくるよろこび 生きるためのDIY」が東京都美術館で2025年10月8日(水)まで開催中です。アーティスト、建築家、路上生活者、災禍を経験した人々など様々な人たちのDIYの実践を通じて、誰もが持つ創造性と「生きること」のつながりを探ります。また、実際に手を動かして体験できる参加型の作品もあり、鑑賞するだけではなく「つくる」「話す」「考える」ことで展覧会を楽しむことができます。

現代作家5組+建築家2組が見出したDIYとは

DIYとは、他人やすでにあるものに頼らず、自分の手で何かを作り上げたり、目の前の問題を解決したりする能動的なアプローチのこと。第二次大戦後、イギリスの元軍人たちが「何でも自分でやろう」を合い言葉に、戦争でダメージを負ったロンドンの街の再建に取り組んだのが始まりと言われます。現在では、日曜大工や住民主体のまちづくりなど、私たちの身近な場面で広く実践されています。

この展覧会「つくるよろこび 生きるためのDIY」では、DIYの手法や考え方に関心を寄せる、5組の現代作家と2組の建築家が取り上げられます。身の回りのものでつくる作品や、多様な人が関わる場のデザインに加えて、震災や経済的な事情により多くのものを失った人々の切実な営みにも着目します。

東日本大震災のボランティアを契機に、映像作家の小森はるかさんとのユニットで制作を開始した瀬尾夏美さんは、岩手県陸前高田市で暮らしながら対話の場づくりや作品制作を行い、2015年には宮城県仙台市で土地との協働を通した記録活動を行うコレクティブ〈NOOK(のおく)〉を立ちあげました。

現在は東京都江東区でコミュニティ交流拠点〈studio04〉を運営しながら、過去の災禍の記録をリサーチし、それらを活用した表現を模索する協働プロジェクト「カロクリサイクル」も手がけています。「つくるよろこび 生きるためのDIY」展では、災禍の記憶を胸に生きる人々の営みを捉えたドローイングや絵画、文章などを展示しています。

写真家の野口健吾さんは、路上生活者、バックパッカー、巡礼者、インドのチベット難民、ネパール地震に直面した辺境の村の家族など、様々な人々を撮影しながら、写真・映像作品を制作しています。この展覧会では、日本の都市の片隅で生きる人々の姿を捉えた「庵の人々」シリーズを展示。創意工夫により生活を築く庵主たちの人間模様とともに、ブルーシートや廃材など身近な素材を組み合わせてDIY的につくられた庵の様相にフォーカスします。

久村卓さんは、ヘルニア発症をきっかけに心身ともに軽さを重視した制作を模索する中で、ハンドメイドからDIYクラフトまで、美術の周縁に位置する技法や素材を積極的に採用するようになりました。この展覧会では、手芸による「着られる彫刻」や、既製品を装飾として取り込んだレディメイドの手法で制作されたベンチなどが展示されています。

会場ではそのほかにも、版画家・若木くるみさんによる自宅にある素材で新しいイメージを生み出す実験的な版画作品や、ロンドンを拠点とするアーティスト・デュオ、ダンヒル&オブライエンの作品やインスタレーションを観ることができます。

また、本展には長野を拠点として地域の環境や暮らしにまつわる幅広い活動を行う伊藤聡宏設計考作所と、東京・多摩ニュータウンでオルタナティブ空間「STOA」を自主運営するスタジオメガネ建築設計事務所も参加。2組の建築家が協働して、来場者がそれぞれに今回の展覧会のテーマについて考えるためのプラットフォームを構想します。

アーティスト・トークやワークショップも多数開催

東京都美術館での本展の開催は、コロナ禍が一つのきっかけになったといいます。美術館の休館を含め、さまざまな社会活動が一時休止となったことは、それまでの人の価値観や暮らし方を見直す大きな機会でもありました。

多くの人が不便や困難を抱えた一方で、身の回りにあるものを生かす「DIY」の実践が確かに増えた数年間。そこにインスピレーションを受けながら、自分なりの方法で創意工夫を重ねる人々の姿勢を幅広く捉え直そうと試みたのが、「つくるよろこび 生きるためのDIY」の内容につながっています。

訪れる人自身、それぞれのDIYを考えることができるよう、会期中には、ワークショップなどの関連プログラムも多数開催。本展に出品する建築家チームがゲストを招いて行う「DIYライブ」や、出品作家によるワークショップなど、この展覧会を多角的に楽しみ、考えるためのプログラムがラインアップされています。

自分たちで考え、工夫し、道を切り開いてきた人たちの軌跡を辿る「つくるよろこび 生きるためのDIY」展。より良く生きるために自分でできることについて考えるためにも、一度足を運んでみてはいかがでしょうか。

インフォメーション

東京都美術館 企画展「つくるよろこび 生きるための DIY」

会期:2025年7月24日(木)~10月8日(水)9:30~17:30、金曜日は 9:30~20:00

会場:東京都美術館 ギャラリーA・B・C

休室日:月曜日、9月16日(火)

※ただし9月15日(月・祝)、9月22日(月)は開室

※入室は閉室の30分前まで

観覧料:一般 1,100円/大学生・専門学校生 700円/65歳以上 800円

※18歳以下、高校生以下無料

※身体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・被爆者健康手帳をお持ちの方とその付添いの方(1名まで)は無料。

主催:東京都美術館(公益財団法人東京都歴史文化財団)

助成:大和日英基金

【関連プログラム】

・DIYライブ by 伊藤聡宏設計考作所 + スタジオメガネ建築設計事務所

①伊藤聡宏、宮澤祐子・横溝惇(スタジオメガネ建築設計事務所) 7月26日(土)

②青木彬(インディペンデント・キュレーター) 8月16日(土)

③若木くるみ 8月22日(金)

④瀬尾夏美、野口健吾/聞き手:永井玲衣(作家) 9月14日(日)

⑤伊藤喜彦 9月26日(金)

⑥久村卓、ダンヒル&オブライエン 10月5日(日)

・ワークショップ

①若木くるみ 版画ワークショップ 8月22日(金)

②瀬尾夏美 聞き書きワークショップ 9月21日(日)

③ダンヒル&オブライエン 彫刻ワークショップ 9月27日(土)

・織物BAR

7月25日(金)、8月1日(金)、8月8日(金)、8月22日(金)、8月29日(金)、9月5日(金)、9月12日(金)、9月19日(金)、9月26日(金)、10月3日(金)

詳細・お申し込み:公式サイトより