カイロウドウケツとハマー族の女の子たち|イリナ・グリゴレ あらゆるものが、はやすぎる|エッセイ連載 vol.06

- トップ

- あらゆるものが、はやすぎる|エッセイ連載

- カイロウドウケツとハマー族の女の子たち|イリナ・グリゴレ

ああ、どれもこれも、はやすぎる。「あらゆるものが、はやすぎる」をテーマにさまざまな方にエッセイを寄稿いただく連載です。今回は、文化人類学者であるイリナ・グリゴレさんに綴っていただきました。(こここ編集部 垣花)

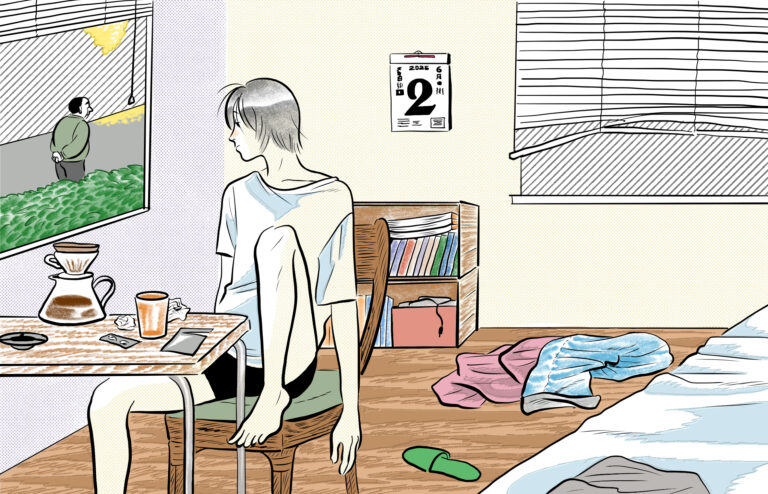

私の生きている時間が早すぎると感じたことがない。遅い。トマトに塩をかけるときに音が聞こえる気がするし、雪が降るときもスローモーションで見える。歩くのもとても遅く、一緒に歩く人がいればいつも私の先に歩いている。子どものころ、カタツムリを飼ったことがある。飼ったと言っても庭のあの辺にあったカタツムリを葉っぱに乗せて、これから私のカタツムリになると伝えてずっと観察し始めた。野良猫と野良犬より遅いと知っていたから。絶対逃げないと思っていたから。しかし、次の日においた場所へ行くと、いなかった。一晩あればカタツムリでも逃げるのが早くなるとあのとき思った。一晩だと早すぎると思いながら違うカタツムリを探して観察し直したけど、どう見てもカタツムリが遅すぎる。

当時の自分にとって自転車と馬車、電車以外は早い乗り物に乗ったことがない。電車から見える森と牛、畑がどちらかというと遅いが、初めて車に乗ったときに吐いた。車が100キロまで走れたので私にとっては速すぎた。私も弟も母もすごいスピードで車酔いになって、窓から見えていた麦とひまわり畑が黄色い線のようだった。人間の生きている時間が他の生き物と比べても長いので、なぜ早すぎると自分で思っているのだろう。これも猫と犬と比べてという話。

ガラス海綿(カイロウドウケツ)という生き物は1万1000年以上生きる可能性があるとされている。「ビーナスの花かご」とも呼ばれて、美しい。遅すぎるでしょう。2万3000年という記録もあるそうだが、彼女(性別があるかどうか)は深い海の底に生息して成長が非常に遅いと言われている。私の飼っていたカタツムリの遅さを明らかに上回っている生き物が、ただただ海の中であらゆるものをみて(目があるかどうか)ゆっくり生きている。これはスローライフの定義を超えている。この長い、長い人生でずっと美しくいられるのもチャーミングポイントで、羨ましい。私は青森県にある不老不死温泉に2回浸かっただけで同じになれない、シワが増え続ける。

カイロウドウケツを知ってからずっとこの生き物の時間について考えつづけて、自分の時間ももっと遅くなってきた気がする。海の奥底にひそむカイロウドウケツの骨片は、人間の髪の毛ほどにも細い繊維状のガラスでできている。それらが絡み合い、網目状の骨格を形作るさまは、まるで極上のレースを思わせる。この幻想的なガラス海綿から――学名 Euplectella aspergillum、和名で「ビーナスの花かご」とも「偕老同穴」という四文字も負っている。そこには、古代詩の香りが深く染みついている。中国最古の詩篇『詩経』にまで遡る。「偕老」は邶風・撃鼓に、「同穴」は王風・大車に現れ、それぞれ「共に老いること」「同じ墓に入ること」を象徴する。合わせれば「生きては共に白髪となり、死しては同じ穴に眠る」――夫婦の契りがどれほど固く、どれほど美しいかを示す言葉が生まれ、知れば知るほどロマンにあふれる生物だった。この言葉が最初に使われたのは、海綿の内部に生涯を共にするドウケツエビのつがいに対してだったという。彼らの共生関係は、まさに「偕老同穴」の理想を体現していた。やがてその名は海綿そのものに定着し、生物学的な存在が文化の象徴へと昇華された。

日本の文学でも、『平治物語』上巻第六には出てくる。「『偕老同穴』の契り深かりし入道にはおくれ給ひぬ」。愛する者を先に失った悲しみが、言葉の重みをさらに深くする。カイロウドウケツは結納の席で縁起物として贈られるようになった。その輝く姿は、静かに誓いを語る――時代が変わろうとも、愛の約束は変わらない、と。儚いつながりの現代にあって、この古の海の遺物は、ガラスの糸のように繊細で、決して速すぎない時間を人間に与えている。

ここまで長く生きても、ゆっくり成長しても、周りの世界が変わっても、人間に大事なことを伝えている。人間がいつも急いでいるのはなぜなのか。私も偕老同穴に見ならってずっとゆっくり生きようと思っている。できれば、冬になると冬眠をしようと思っている。人と同じ墓に入らなくてもいいけど、周りの人と共に老いることが怖くない。偕老同穴が教えてくれることは、急ぐと人生そのものが早く終わってしまうことだ。だからゆっくり歩こう、美しくベッドと海の底で寝ようと言われている気がする。

私が早すぎると感じた時間は、映画を見る時だけかもしれない。映画が終わる時間が早すぎる。さまざまな人の人生が映画の中だと2時間で終わってしまう。毎年、学生に見せるドキュメンタリー映画と民族誌映画がいくつかあるけど、何回見ても早く終わってしまったという感覚が残る。映画の中でしか出会わない人たちの人生が早い。ドキュメンタリーと民族誌映画だともっと短く、大体50分で終わってしまうからとくに早い。

私の好きなエチオピアのハマー族の女性について、90年代にBBCが人類学者の協力で作ったドキュメンタリーがある。『狩りをする女の子』という50分の間、ハマー族の二人の女の子たちの見合い結婚についての話である。ドキュメンタリー映画ではもちろん現地の人たちの人生と暮らしの一部の中に入って、彼ら、俳優と女優ではなく彼ら、彼女らの生の声と顔がありのまま写っている。

『狩りをする女の子』というタイトルからすれば女性は狩に出かけると誤解させるが、そうではなく、ハマー族では西洋社会と変わらずとても厳しい家父長制社会であり、女の子は子どものときから結婚させられ、たくさんの子どもを産むように期待され、夫のDVを受ける。男性は大型動物を狩りするが、女性の狩りは結婚であると言われる。そして男性は村から離れて家畜のお世話し、女性は家で畑仕事と家事、子育てするという流れの中で別々に時間を生きる。主人公の二人の女の子の結婚式の時間もやってきて、よくしゃべる、よく笑う彼女らが急に無口になり、伝統的な儀式でバターと黄色い泥で身体が姑に塗られて、髪の毛が剃られたときの泣きそうな顔が、結婚式という通過儀礼の意味そのものを映像を通して伝わってくる。彼女の髪の毛がガラスのように綺麗。カイロウドウケツとあまり変わらないと思った。結婚したくなかったと二人の、その時間が早過ぎたが、私にはその結婚のシーンがいつもスローモーションに見える。映画が終わると一人の女の子が後程に高い熱を出して亡くなったとわかる。早すぎる、と毎回見る自分が叫びたくなる。偕老同穴と比べて一人の人間の人生が早すぎるが、同じように美しいかもしれない。死んだ女の子の人生が静かな海の底に沈むガラスのレースのような、儚くて美しい人生だった。