ニュース&トピックス

小学生や中学生から学べる! 政治の“そもそも”を紹介する「民主主義博物館」が東京に誕生 !

活動紹介

- トップ

- ニュース&トピックス

- 小学生や中学生から学べる! 政治の“そもそも”を紹介する「民主主義博物館」が東京に誕生 !

子どもから大人まで、誰でも気軽に政治や民主主義を学べる博物館がオープン!

民主主義とは「私たちの暮らしや社会について、みんなで考え、決めていく」という考え方です。とはいえ、それを実際に機能させることは簡単ではなく、公平で正当な手段であるはずの選挙ですらも声の大きい人物が強い影響力を持ち、議論が深まらないままその主張が支持されてしまうこともあります。

民主主義も選挙も完璧ではないからこそ、もっとみんなで学び、実践していく必要がある。そんな考えのもと、2025年5月に大田区・田園調布にて「民主主義博物館」が開館しました。

「民主主義とは何か?」「政治とは何か?」といった根本的な問いから学び、実践的なリテラシーを身につけられる場として、大人はもちろん、小学生や中学生など年齢を問わず多くの人が訪れています。

当事者の声や歴史的背景、国際比較など多角的に政治を学べる展示

ビルの1階にあり、通りからガラス越しにも中が伺える「民主主義博物館」。中に入ってまず目を引くのは、56枚からなる「単語カード」の展示です。

たとえば「民主主義とは」と題されたカードには、「民主主義は対話と尊重」で成り立つことや「選挙が行われていても日常生活で対話や相互理解、互いの尊重が重視された社会でなければ民主主義が浸透しているとは言えない」といった解説が記されています。

また、「人権とは」と題されたカードでは、「あらゆる人が人間らしく生きるための権利」であることはもちろん、「性的マイノリティの権利など、時代とともにその捉え方も変化していく」ことなども紹介されており、教科書的な説明にとどまらない、一歩踏み込んだ内容となっています。

そして反対側の壁には、戦後日本の社会運動の年表や、日本と海外の社会運動を比較する展示、さらに「社会は意外と簡単に変えられる?」と題され、一人ひとりが取りうるアクションが並ぶ展示もあります。

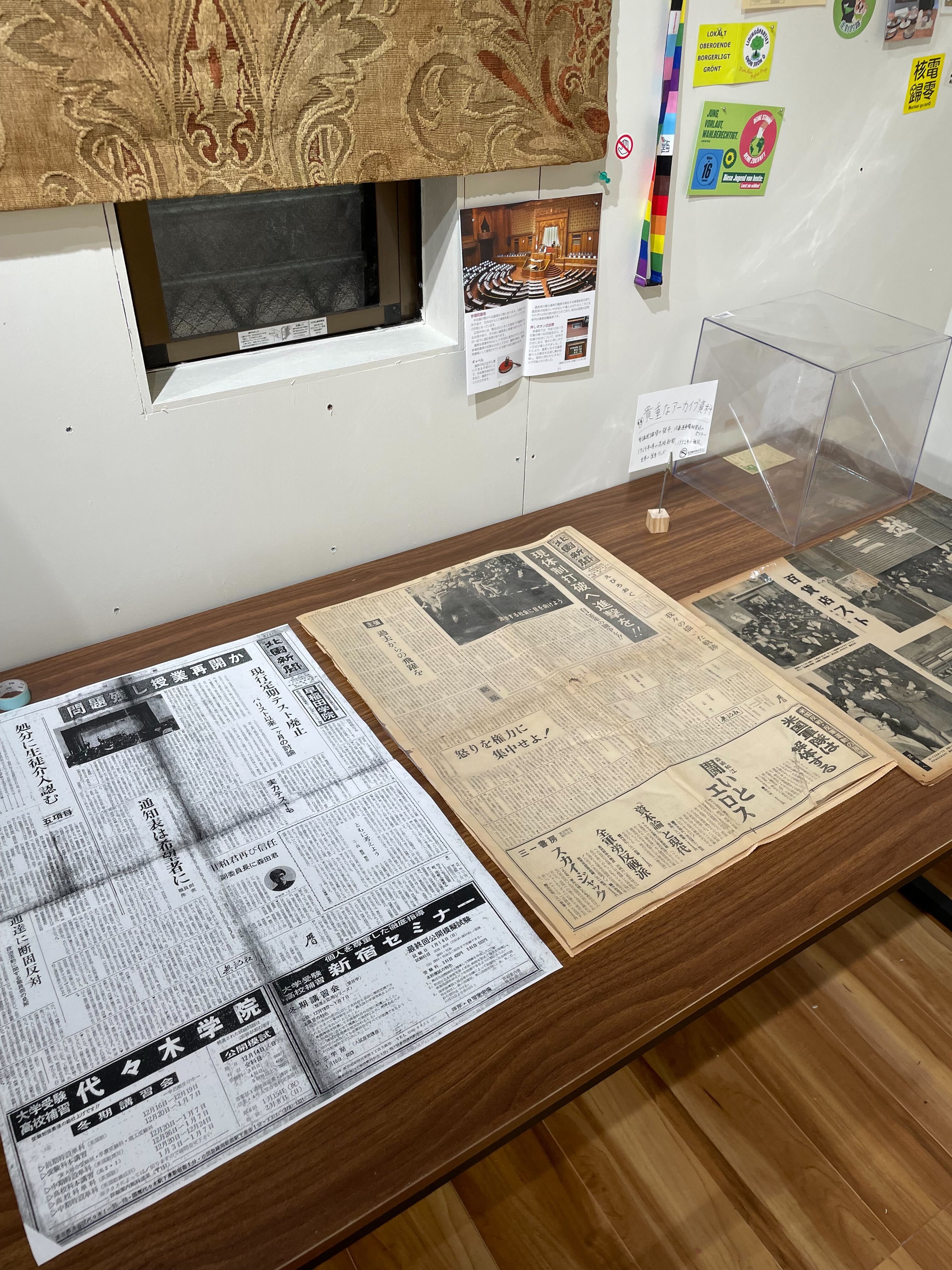

そのほかに、靴を脱いでくつろぎながら社会運動の当事者インタビューを視聴できるコーナーや、当事者の声を本や新聞から知ることができたり、自らの考えを示したりできるコーナーなど、さまざまな角度から政治や民主主義を学べるのが本博物館の特徴です。

2025年5月の開館以来、小学生や中学生なども含む幅広い世代が訪問しています。館内はイベントスペースとしても利用可能で、学校の授業や地域の学習活動などにも活用が可能です。

また、第1・第3日曜日と第2・第4土曜日には、スタッフによる「ギャラリーツアー」が定期開催されています。このツアーでは、本博物館を開館した背景や各展示物に込められた意図について、スタッフが解説を交えながら来館者を案内します。

参加者が実際に単語カードを手に取りながら、展示について意見を交わす場面もあり、来館者同士の対話を通じて民主主義や政治についての理解を深めることができます。

“常設”にこだわって生まれた「民主主義博物館」

「民主主義博物館」の開館プロジェクトを主導しているのは、〈一般社団法人日本若者協議会〉の代表理事である室橋祐貴さんです。

同協議会は、少子高齢化の進行により子どもや若者の声が政治に届きにくくなっている課題を受けて、2015年11月に設立。39歳以下の若者の声を集約して、LGBTQ+への理解促進や性暴力対策、教員の長時間労働の是正など、さまざまな政策提言を行ってきました。

2023年からは、政治や社会について気軽に語り合える場として「民主主義ユースフェスティバル」を2023年から各地で開催し、全国に取り組みを広げています。一方で、スウェーデンやフィンランドなどの諸外国への視察も実施してきました。

北欧で気づいたのは、政治についての議論を毎週行い、義務教育を終えるまでに政治リテラシーやマインドが身につく仕組みが整っていること。また、ドイツでは、ナチス時代の反省から各州に政治教育センターが設置され、全世代に対し政治教育の実施や教材の提供を行っている点も、日本の教育とは大きく異なっていることを感じてきました。

こうした諸外国での教育のあり方を参考にして構想されたのが、次の3つの役割を果たす“常設型”にこだわった博物館です。

1つ目は、「民主主義」や「政治」について、基礎から実践までを幅広く学べる場所であること。2つ目は、訪れることで「自分もなにか行動してみよう」と前向きな一歩を踏み出すきっかけになる、エンパワーメントの場であること。そして3つ目は、来場者同士が言葉を交わし、自分の声が届く体験を通じて、参加の喜びを実感できる対話の場であること。

3つの要素を満たす場づくりを掲げた〈日本若者協議会〉は、2024年12月にクラウドファンディングで支援を募りました。博物館開館にあたって室橋さんは「黄色をコンセプトカラーに取り入れ、誰でも気軽に立ち寄れる雰囲気づくりを大切にした」と語ります。

みんなのことを、みんなで決める――。それが本来の選挙の目的だったはずです。けれども現代においては、社会の複雑化や情報の多さに圧倒され、参加すること自体にためらいを感じてしまう人も少なくありません。

そもそも選挙って何? 政治ってどんな仕組み? そんな素朴な疑問から学び始められる「民主主義博物館」で、あなたの一歩を踏み出してみませんか。

インフォメーション

民主主義博物館

場所:〒145-0071 東京都大田区田園調布1丁目35−9 田園調布三慶マンション105

サイト:https://democracy-museum.com/

開館時間:水曜日・金曜日13:00〜20:00、土曜日・日曜日10:00〜19:00

休館日:月曜日・火曜日・木曜日

入館料:学生:無料、社会人:500円

お問い合わせ:youthcommissionjapan@gmail.com