ニュース&トピックス

小さな美術館10年間の“手さぐり”を、11名のゲストと振り返る。書籍『はじまりの美術館──社会福祉法人が手さぐる地域とアート』出版

書籍・アーカイブ紹介

- トップ

- ニュース&トピックス

- 小さな美術館10年間の“手さぐり”を、11名のゲストと振り返る。書籍『はじまりの美術館──社会福祉法人が手さぐる地域とアート』出版

「だれでも参加できる居場所」を目指して。小さな美術館が歩んだ10年の“手さぐり”

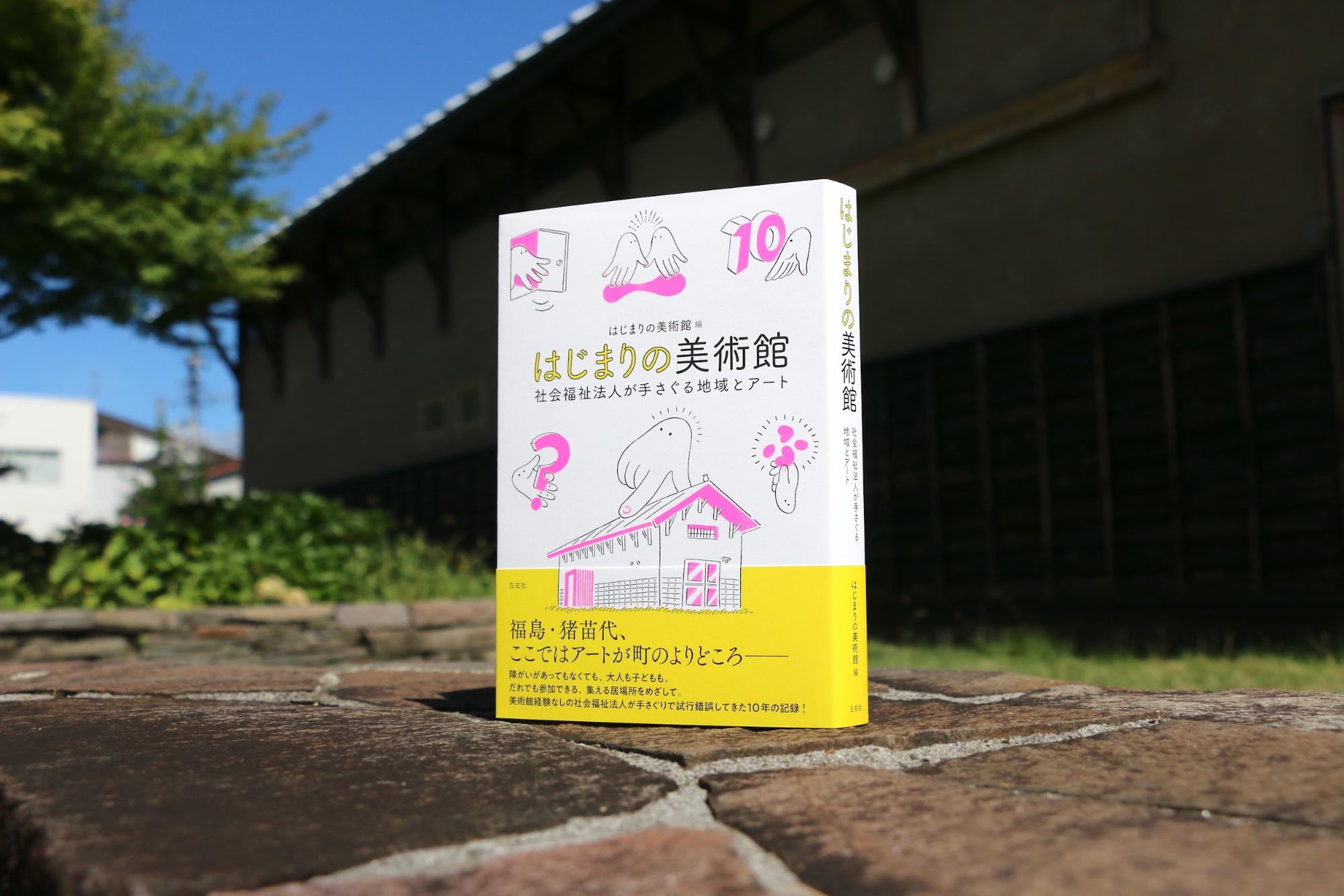

福島県猪苗代町にある〈はじまりの美術館〉は、2014年に築約140年の酒蔵「十八間蔵」を改修して誕生しました。知的障害や発達障害のある人の支援に長く取り組んできた〈社会福祉法人安積愛育園〉は、なぜここに美術館をつくり、どのように運営してきたのでしょうか。

試行錯誤を重ねてきた10年の軌跡が、このたび書籍『はじまりの美術館——社会福祉法人が手さぐる地域とアート』(左右社)としてまとめられました。

本書では、美術の専門知識がないスタッフたちが地域住民とともに「だれでも参加できる美術館」をつくってきた、10年の“手さぐり”を振り返ります。

社会福祉法人が運営する、地域にひらかれた美術館

はじまりの美術館が生まれるまで、福島県猪苗代町内には美術館がありませんでした。近隣には会津若松市の〈福島県立博物館〉、福島市の〈福島県立美術館〉、北塩原村の〈諸橋近代美術館〉などがありますが、地域の人々がアートに触れる機会は限られていたといいます。

そんな中で開館のきっかけとなったのが、2010年にフランス・パリで開催された「アール・ブリュット・ジャポネ展」でした。〈安積愛育園〉の利用者が出展した作品が高く評価され、「福祉の現場からアートを社会に開く」という新たな構想が生まれます。

翌年の東日本大震災により、構想は一度宙に浮いてしまったそう。しかし物理的な復旧が進むなかで、「東北から新しい日本をはじめる」という想いと、人の表現の発露を支えてきた活動が結びつき、“START”と“ORIGIN”のふたつの意味を冠した美術館が生まれました。

振り返ると、私たちは美術館の運営や企画をする上で、ものごとの起源へ頭を巡らせてきました。そもそも美術館とは? そもそも福祉とは? そもそも表現とは? そもそも地域とは? そもそも復興とは? こうした起源への問いが企画につながり、さまざまな方々と一緒に考え続けてきました。

(p.233「はじまりを手さぐる」)

アート、福祉、そして町並みの保全を一体的に実現する拠点として誕生したのが〈はじまりの美術館〉です。しかしながらスタッフの多くは、美術館経験ゼロのメンバーたち。だからこそ、地域の方々と意見を交わしながら、美術館のあり方を形づくっていきました。

開館前から開催されている「寄り合い」には、小学生から高齢者まで幅広い年齢の地域住民が集まり、コミュニケーションの場に。今でも不定期で開催され、新たなつながりが生まれています。

2024年に開館10周年。“手さぐり”の歴史を振り返る

『はじまりの美術館——社会福祉法人が手さぐる地域とアート』では、全体を通して“手さぐる”という言葉をキーワードに、「美術館」「福祉」「居場所」「企画」など、10のテーマでこれまでの歩みを振り返ります。

「出会う場」「話す場」「知る場」「発表の場」でもあり、ある人にとっては、「日常とつながっている場」でもあり、またある人にとっては「日常と少しだけちがう場」でもあります。美術館という場所に非日常性を求める人も多いと思いますが、はじまりの美術館の場合、もう少しだけみなさんの日常にゆるやかにつながっているように、人にさまざまなかかわり方ができる場所として、機能しているように感じます。

(p.72~73「居場所を手さぐる」)それぞれの章では、館長の岡部兼芳さん、学芸員の大政愛さん、企画運営担当の小林竜也さんが、自らの経験や気づきをエピソードとともに紹介。各章ごとに、テーマに関連する過去の展覧会を振り返る「プレイバック」も収録されるなど、展示や地域活動がどのように育まれてきたのかが丁寧に描かれています。

また、開館10周年記念のトークイベントシリーズ「てんでバラバラ〜はじまりあれこれ、あちこちはじまり」(2024年4月〜12月開催)に登壇した、9名のゲストによるトークも掲載。〈やまなみ工房〉の山下完和さんや、障害福祉に携わる演劇ライターの鈴木励滋さん、インディペンデント・キュレーターの青木彬さん、〈こここ〉編集長の中田一会、文化人類学者の猪瀬浩平さんなど、アート・福祉・教育・地域づくりなどの分野で活動する人々の視点から、“手さぐる”という行為の多様なかたちを照らし出します。

10年と一言でいいましたが、考えてみるととても長い時間です。(略)でもその時間を振り返ってみると、その人なりの時間の重みがあり、そして大きな変化があります。そして、はじまりの美術館にとってもこの10年は開園してから、さまざまな展覧会や活動をしてきた積み重なりの時間であり、スタッフ一人ひとりにとっても、来場した人や地域の意図にとっても、それぞれのはじまりの美術館とともにあった10年があるのだと思います。

(p.226~227「この10年、あの10年 はじまりのあとさき」猪瀬浩平)さらに本書のはじまりと終わりには、2つの寄稿も収録。哲学者の鞍田崇さんによる序文では、“手さぐる”という営みを哲学的に掘り下げます。九州大学大学院芸術工学研究院で准教授を務め、開館前から〈はじまりの美術館〉を知る長津結一郎さんによる終章では、〈はじまりの美術館〉がもたらした10年の変化を、場に流れる「時間」の感覚から見つめ直しています。

障害や美術知識の有無、年齢、居住地などに関わらず、だれもがなにかをはじめるきっかけになる。そんな〈はじまりの美術館〉の息遣いが感じられるかもしれません。

アートと地域を結ぶ、これからのはじまりへ

福島の地で生まれ、多くの人を呼び寄せてきた〈はじまりの美術館〉。もちろん県外でも、美術館や本書に出会える機会は予定されています。

ひとつは、執筆者の一人である大政さんが、東京都とアーツカウンシル東京が主催する「だれもが文化でつながるオータムセッション2025」のトークセッションに登壇。2025年10月22日(水)、「更新された美術館の役割」をテーマに〈長野県伊那文化会館〉の学芸主幹の木内真由美さんと、だれもが安心してアートと出会える場づくりについて話します。

もうひとつは、12月21日(日)に仙台で開催されるZINEの祭典「BOOK TURN SENDAI」に〈はじまりの美術館〉としてブースを出店。本書をはじめ、これまでの展覧会記録集などの販売を予定しています。

10年をかけて「手さぐり」で築かれた時間は、ひとつの到達点ではなく、次の“はじまり”へと続いていきます。地域でアートに関わる人や、ひらかれた場をつくりたいと願う人に向けたヒントが、本書には散りばめられているはずです。

nformation

書籍『はじまりの美術館──社会福祉法人が手さぐる地域とアート』

著者:はじまりの美術館

出版社:左右社

発売日:2025年9月27日

定価:2,200円

リンク:左右社

本書についてのお問い合わせ:

株式会社左右社

TEL:03-5786-6030/FAX:03-5786-6032/MAIL:info@sayusha.com

〒150-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-55-12 ヴィラパルテノンB1

関連イベント①:だれもが文化でつながるオータムセッション2025

日時:2025年10月20日 (月曜日)~2025年10月23日 (木曜日)

場所:自由学園明日館(東京都豊島区西池袋2丁目31-3)

入場料:無料(要来場登録。定員のあるプログラムは、来場登録時に予約が必要です。)

公式サイトはこちらから

関連イベント②:BOOK TURN SENDAI

日時:2025年12月21日(日)11:00 ~ 16:00

場所:仙台市中小企業活性化支援センター 多目的ホール(仙台市青葉区中央1-3-1 AER 5・6・7階)

公式サイトはこちらから