ニュース&トピックス

現代の“死”とどう向き合う? 大阪・應典院で「おわりのケア展—モノ・いきもの・AI/ロボットの死と供養—」開催

展覧会情報

- トップ

- ニュース&トピックス

- 現代の“死”とどう向き合う? 大阪・應典院で「おわりのケア展—モノ・いきもの・AI/ロボットの死と供養—」開催

供養や弔いの文化から「生死観」を捉え直す

身近な人やモノとの「死」や「別れ」は、確実に訪れます。突然の離別はもちろん、それが予期されたものだとしても、いざ直面して、大きな喪失感を経験したことがある人は少なくないのではないでしょうか?

テクノロジーの進化や価値観の変化に伴い、死生観そのものが揺れる現代社会において、日本に古くから息づいてきた「供養」の文化に着目した展示が、2025年11月8日(土)〜16日(日)に開催されます。大阪・天王寺区にある〈應典院(おうてんいん)〉にて行われる「おわりのケア展 ―モノ・いきもの・AI/ロボットの死と供養―」です。

「供養」や「弔い」について考えるリサーチプロジェクト「現代供養考」の、中間発表でもある本展。会期中は、ケアや死をテーマにしたトークイベントも多数予定されています。

喪失の時代に「現代供養考」がめざすものとは?

高齢化による死亡者数の増加、気候変動に伴う自然災害の激甚化、モノの大量廃棄など、多くの「喪失」がある現代社会。一方で、さまざまな流通の工程を経て私たちの食卓に届く食肉は、もはや「死」を想起させず、 “いのち”を感じる機会自体は少なくなっています。新たに登場した生成AIは、生きている人物に自由な振る舞いをさせるだけでなく、死んだ人間のデータをもとに、その元気な姿すらオンライン上で再現し始めました。

「死」そのものが多様な様相を持つ時代において、悲しみだけで「死」や「別れ」と向き合うことは難しく、むしろそれらを自分の生や社会の営みに位置づけるための、新しいアプローチが必要になっていると言えるでしょう。

2025年春からスタートした「現代供養考」は、そうした問いを前に、現代における多種(モノ・生き物・死者)との関係を編み直す試みです。

現代における「弔い」の多様な形や意味をさぐるこのプロジェクトは、死生観の捉え直しから、より豊かな対話を生み出し、喪失に対する“処方箋”となることをめざしています。

「あそび」を通じて、いのち、生き方、暮らしを分かちあう

展示の舞台となる〈應典院〉は、浄土宗・大蓮寺の塔頭(大きな寺院の敷地内にある子院)として1614年に創建された寺院です。1997年に再建される際に、かつてお寺が持っていた地域の教育文化の振興に関する活動に特化した寺院として計画され、「気づき、学び、遊び」をコンセプトとした地域ネットワーク型寺院として生まれ変わりました。

2024年4月からは、ケアをテーマとしたリサーチ・社会実験スタジオである〈一般社団法人Deep Care Lab〉とともに、拠点づくり構想「あそびの精舎」を立ち上げ、いのち、生き方、暮らしを分かちあう「ライフコモンズ」を都市に育むことをめざし協業中。今回の「現代供養考」も、この「あそびの精舎」が主催するリサーチプロジェクトの一つです。

「モノ」「いきもの」「AI」をめぐる弔いの展示会

今年の春からスタートして、今後3年にわたって「供養」や「弔い」についての理解を深めていく計画の「現代供養考」。2025年度は、「モノ」「いきもの」「AI」という3つのテーマでフィールドリサーチを行いました。

そのワークショップの記録や参考書籍、さまざまなオブジェクトといった約4カ月の探索と実験の断片が、今回の展示会で発表されます。

展示会で発表されるテーマの1つ目は、「モノのおわりと供養」。大量廃棄の時代に、供養を通じて人と「モノ」の新たな関係やケアを探ります。

古いスマホや焦げついたフライパン、役目を終えた掃除機など、身の回りには捨てにくいものが多くあります。その捨てにくさの背後にある、「モノ」との関係を断ち切りがたい感情は何なのでしょうか。

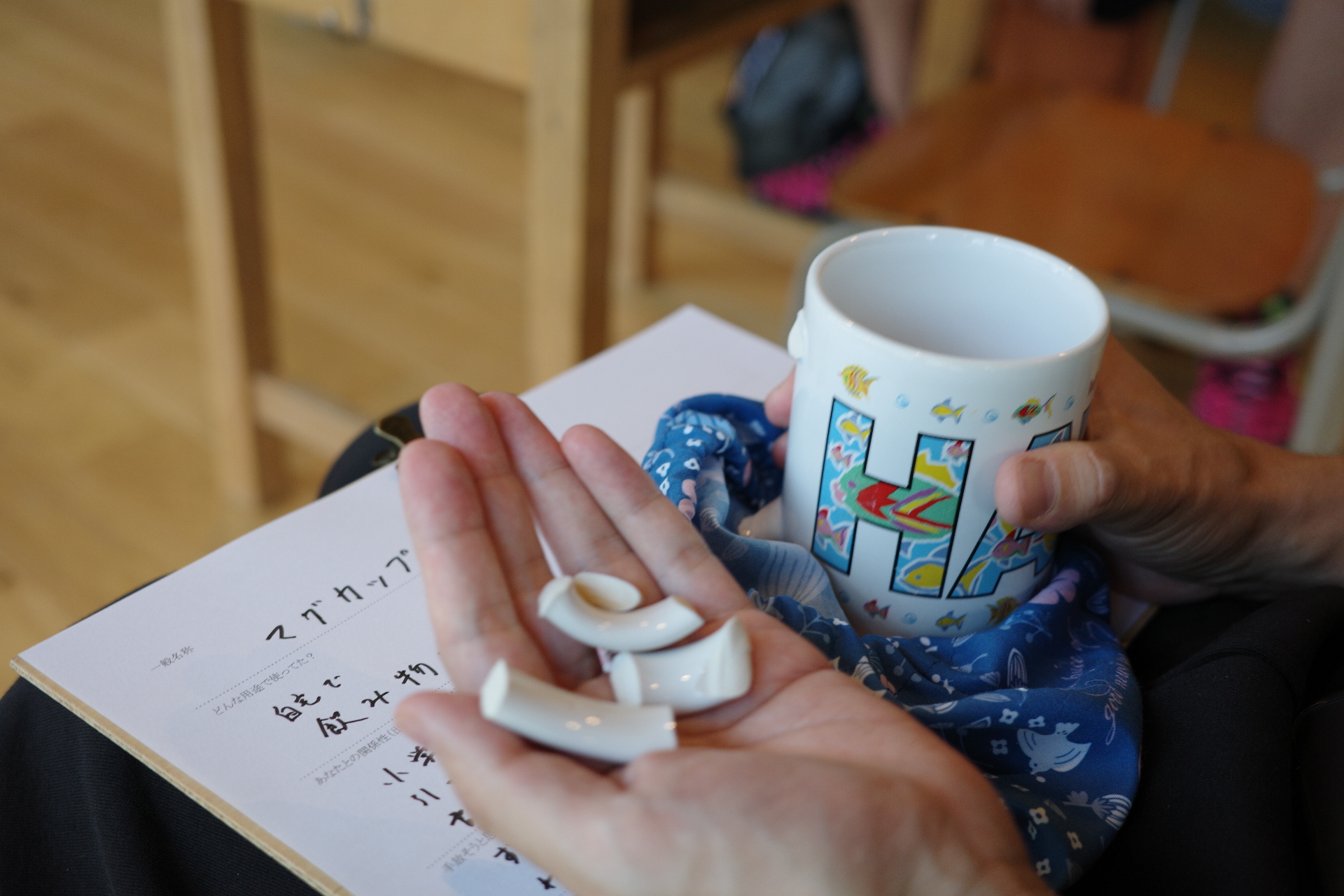

針供養のように道具を労う文化は、サーキュラーエコノミーが示す「資源の循環」を超え、持ち主の心をも癒す循環のあり方を示唆するかもしれません。展示に先立って7月に行われたワークショップでは、参加者が「手放そうと思っているモノ」「もう捨てようと思っているモノ」をそれぞれ持ち寄り、「モノ」との関係性を見直して、新しい別れ方の発明・実践を行いました。

2つ目のテーマは、「いきもののおわりと供養」。写真資料やオブジェを通じて、いきものの死を可視化し、供養文化が今日に持ちうる意味を問い直します。

漁村の魚供養碑や養蚕の慰霊碑のように、人は命を得る営みの中で死と折り合ってきました。しかし現代の暮らしでは、肉や繊維の“いのち”を感じにくい構造があります。そうしたなかで行われたワークショップでは、参加者たちはそれぞれの家庭で身近な死骸を集め、観察・記録しながら、一人ひとりが持ち歩ける「モバイル貝塚」を作成。さらに、参加者同士がそれぞれの「モバイル貝塚」を持ち寄り、展示・対話する共同ワークショップも行われました。

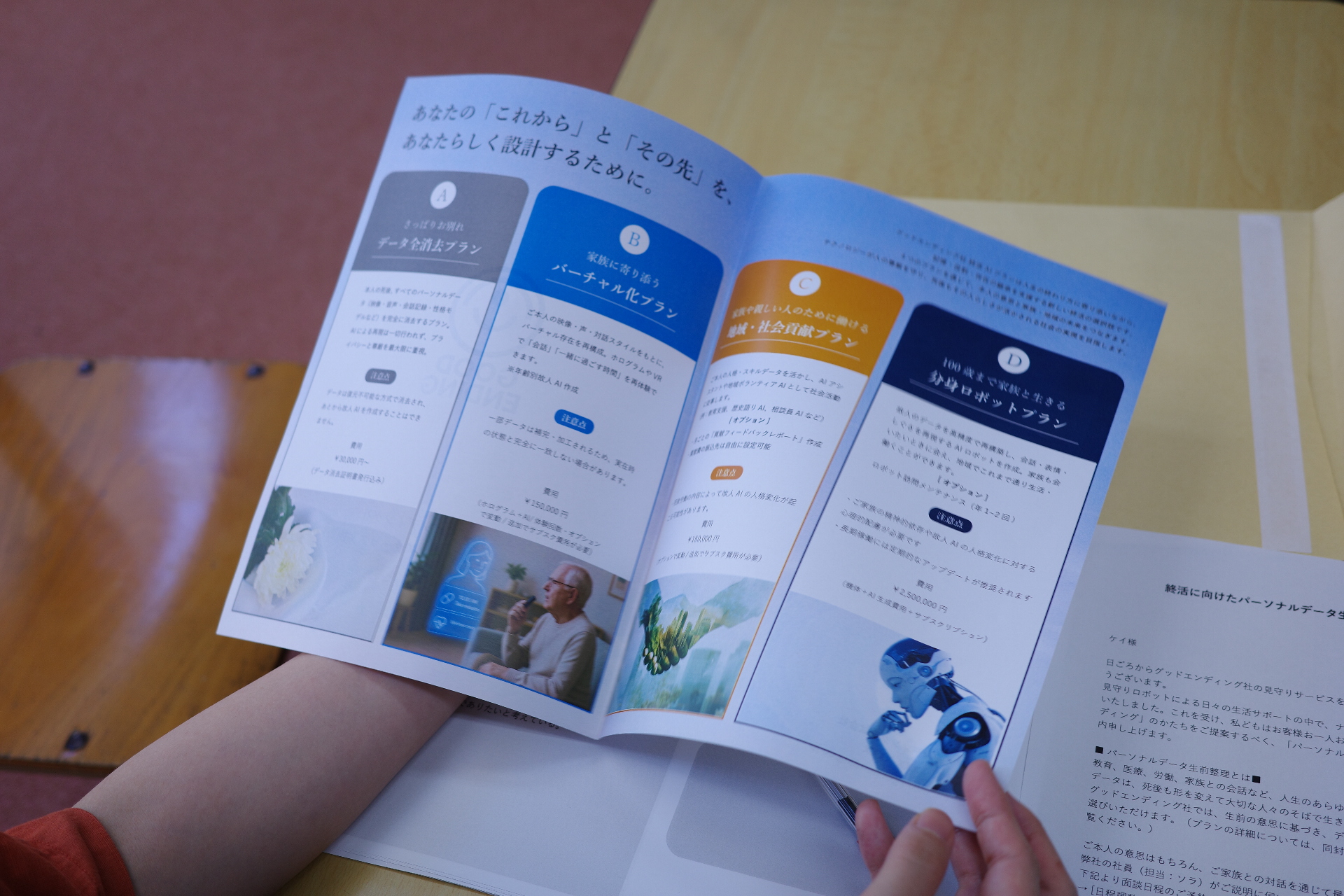

3つ目のテーマは、「ロボット/AI/家族のおわりと供養」。ロボットやAIへの弔いや看取りを通じて「未来の家族」のかたちと、その終焉、さらにケアの可能性を考えます。

子どもを産まない選択や、気候変動をはじめとするさまざまな社会的危機を背景に、家族のかたちは揺らいでいます。そしてAIやロボットの進化は、故人のデータから“死者のAI”を生み出すサービスまで登場させました。こうした存在との別れは、単なる買い替えでは割り切れない揺らぎをもたらします。

7月に行われたワークショップでは、物語の登場人物になりきるライブ・アクション・ロールプレイ(LARP ※注)の手法を用いて、ロボットと人間の家族における「最期」を擬似的に体験し、新しい供養のかたちを探究しました。

※注:基本的に会話や行動に台本がなく、参加者が設定された世界観と役割を受け取って、即興でその人物になりきることで他者の立場を体験する演劇手法

関連イベントも多数開催!

会期中はさまざまな関連イベントが開催される予定です。初回は11月8日(土) 、編著に「RITA MAGAZINE2 死者とテクノロジー」などがある政治学者・中島岳志さんを招き、人間以上(more-than-human)の死者への”ケア”の社会実践について語ります。

さらに「現代供養考」のプロジェクトメンバーによるリサーチプロセスの振り返りや、地元住職、看護師、エンディング・コンシェルジュなどを迎えたトークを展開。最終日11月16日(日) には、法政大学デザイン工学部教授・ソン・ヨンアさんが「モノと人との別れ方の作法」を、日本リビングラボネットワークの木村篤信さんが「お寺リビングラボの挑戦」をテーマに話します。

有料・無料に関わらず、展示を含む全てのイベントには参加チケットが必要です。気になるトークはぜひ、イベントページでチェックを。

インフォメーション

「おわりのケア展 ―モノ・いきもの・AI/ロボットの死と供養―」

会期:2025年11月8日(土)〜16日(日)12:00〜17:00

会場:應典院(大阪府大阪市天王寺区下寺町1丁目1−27)

※ 展示・イベントはすべて2Fです

※ お子様連れでの来場も歓迎です。

※ エレベーターもございます。

入場:無料(要予約)※ 関連企画は一部有料

チケット予約:Peatix

※予約についての注意

・展示、関連イベント全てに参加チケットが必要です。(一部有料)

・当日の申し込みも可能です。

・有料企画のキャンセルによる返金は、セッション当日の3日前までとさせていただきます。