異なる言語や身体をもつ人たちが集まる創作の場。たとえば演劇やダンス公演の稽古場や劇場、美術家の作業場であるアトリエ、音楽家が訪れるレコーディングスタジオ。そこにはどんな問いや葛藤、対話があるのか。それぞれどのような工夫を重ねているのだろうか。

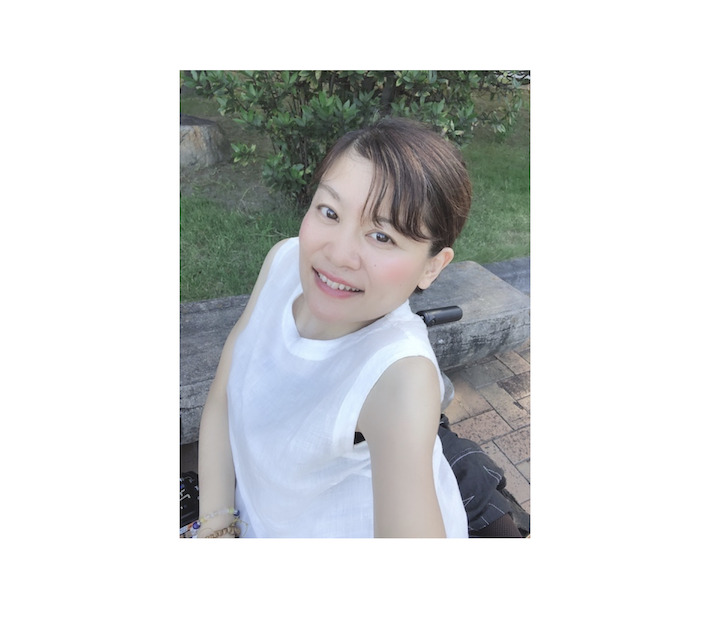

私は障害のある身体、というか、ちょっと人と違う形や性質の身体を持ちながら、ダンスや演劇をしております。その私の目線から見える世界や、私の身体で感じること、時には気になる人とお話ししたりしながら、私の頭の中にあることなどを、文字にしていきたいと思います。

こう語るのは義足の俳優(ときどき車椅子俳優)&ダンサーとして活動する森田かずよさん。この連載では「創作の場にある問いや葛藤、対話、それらを置き去りにしない環境づくり」というテーマを掲げ、森田さんと共に考えます。

今回は「研究」をテーマに綴っていただきました。(こここ編集部 垣花)

なぜ研究をはじめたのか

2024年4月より大学院(博士課程)に通い始めた。大学院とはどんな場所なのか。研究をする場である。じゃあ研究とは何なのか? 今そう聞かれたら、私は即答できない。

よし、じゃあGoogle先生に聞いてみよう。

「ある特定の物事について、人間の知識を集めて考察し、実験や観察、調査などを通して調べて、その物事についての事実や真理を明らかにする一連の過程」

(Wikipedia「研究」ページ)

なるほど。

そういえば修士課程在学中にお世話になり、ジェンダー研究者で、自身も障害がある稲原美苗先生は自身のFacebookで「研究とは、なんらかの事実事象を、根拠を持って明らかにしていく作業である。(中略)研究を終える際には、『自分はこの研究で何を明らかにしたか』が明確になっていなければいけません」と書かれていた。

それを読んだとき、私は修士1年生。私は一体何を明らかにしたいのだろうか、まだ雲をつかむような、ぼんやりとしたものが目の前に広がっているような、そんな気持ちだった。

そもそも、なぜ私は修士課程に進もうと思ったか。つまり研究という分野に足を踏み入れようとしたのか。そこにはいくつか理由がある。

大きな理由は、私が今まで歩んだ道は一体何だったのか、振り返りたいと思ったからだ。義足のダンサー、俳優と名乗り、「障害者」という属性である私と、「ダンサー、俳優」という属性である私がいて、その二つの間を揺れ動きながら活動してきた。

一体私は何と対峙してきたのだろうか。私自身の身体だろうか。それとも障害だろうか。またその障害は、私の身体にあるものなのだろうか。それとも他者(私以外の誰か)と生活する、この社会で生じているものだろうか。

私は18歳から演劇を始め、その後ダンスに活動の幅を広げた。その歩みは、25年を越えた。その間、いろいろな景色を見てきた。今でこそ、「障害のあるダンサーや俳優」を目にすることは増えたが、私が始めた頃はそうではなかった。障害のある俳優やダンサーはいなかったし、映画にもテレビにも、障害のある人が映ることは、ドキュメンタリーなど一部の番組をのぞいてはなかった。

ただ私は大阪に住んでいたため、「身体障碍者」をメンバーとし身体表現を行っている「劇団態変」が身近にはあった。つまり、身体を使って表現をする障害のある人に出会うことが出来た。しかし、自分がやりたい表現が態変と同じかというと、少し違うような気がした。

私は大学入学後、学生劇団に入り、その後ミュージカルスクールに入った。大学卒業後は、奈良にある小劇場に入り、ダンスのレッスンを続けた。オーディションをいくつも受けた。周りはほぼ健常者で、いわゆる目に見える形で分かる障害者は私だけだ。そんな環境に身を置いた。その選択肢しかなかったからだ。人と比べて「ちがう」ことは、その当時はデメリットにしか感じなかった。

そして私自身、自分の身体のことをよくわかっていなかったように思う。私の身体はどこまで動くのか。どうやったら身体的な能力的の差を埋められるのか。そのためにどう表現を磨けばいいのか、そんなことを考えていた。特にダンスを始めてからは、「障害」や他者の身体との違いに、より直面することとなった。

しかし、転機が訪れた。インクルーシブダンスの先駆けであったイギリスで活動するディレクターや振付家のワークショップが日本で開催されるようになったのだ。ウォルフガングシュタンゲや、アダム・ベンジャミンのワークショップとの出会いは、私にとって大きかった。バレエやジャズダンスのような「固定的なジャンルのダンス」ではないものに触れた。それまでどこか縛られていた私の身体(身体だけでなくもしかして心も)はそこで解放された。自分の身体で自由に踊っていいんだ、という発見があった。

その中で、コンテンポラリーダンスというジャンルがあることを知った。私の身体で踊るダンスがコンテンポラリーダンスなのかどうかはわからないが、自分の身体から振付を生み出していくことを少しずつはじめるようになった。その頃から、徐々にではあるが、インクルーシブダンスをはじめとし、今までダンスの世界にあまり縁がなかった、いわゆる「障害のある人」を対象としたワークショップや公演などの取り組みがみられるようになった。

2016年あたりからだったろうか、日本の障害のある人の文化芸術活動は大きく動く。東京パラリンピック開催が決まったことを機に、文化芸術活動も大きく注目されることとなった。特に文化プログラムは2012年のロンドンパラリンピックをお手本にしようとした。ロンドンパラリンピック開会式の演出を務めたジェニー・シーレイや「アンリミテッド」と呼ばれる文化プログラムに関わった人たちが何人も来日した。

アンリミテッドは「ロンドン2012カルチュラル・オリンピアード」の主要プログラムのひとつとして展開された文化事業だ。障害のあるアーティストにオリンピックの精神で限界を超えさせる試み。ここでいう限界は単に「障害」ではなく、これまで障害のあるアーティストに向けた認識にゆさぶりをかけることを目的とし、これまで不可能だとしてきた意識に対して限界を超える。障害のあるアーティストを育成し、革新的な表現に対してのサポートを行った。

シンポジウムなどで彼らが見せてくれたロンドンパラリンピックの文化プログラムやアンリミテッド・フェスティバルの紹介映像は、非常に魅力的なものだった。作品の質も高かったが、驚かされたのは鑑賞や創作におけるアクセシビリティ環境だった。助成金システムや、障害のあるアーティストにおかれる信頼。シンポジウムでは障害のあるダンサーや表現者たちが自分自身の声で、自分たちの環境や創作について語っていた。障害をどう捉えているのか。どう環境を整備していくのか。

「自分たちの芸術によって社会に変革もたらすことができる」

私は障害のあるアーティスト自らの口から発する強いメッセージに感化された。いや、私自身も同じことを感じていた。オーディションを受けたり、劇団に所属したり、無我夢中で道がない道を歩く。その中で感じた、「障害者」に対する偏見を含んだ形で、自分の存在を扱われる居心地の悪さ、環境としての行き詰まりを感じることもあった。でもそれは私だけではないのだ、と大きく背中を押された。海外の障害のあるアーティストの存在は、私の「障害」というカテゴリーに新たな知識と世界を教えてくれた。それをもっと深堀してみたい。そんなことも考えた。

研究対象になった私

『舞台の上の障害者』の著者である長津結一郎さんとの出会いも大きい。長津さんとの出会いは2010年あたりにエイブルアート・オンステージで「循環プロジェクト」関わっていたころだ。循環プロジェクトは2008年から2010年NPO法人ダンスボックスが障害のある人と創作をおこなったプロジェクトであり、私もそこに参加した。

その頃に長津さんと出会った。当時、長津さんは東京芸術大学大学院の博士課程の学生で、博士論文を執筆されている時だった。循環プロジェクト後、私は『アルクアシタ』というソロ作品を創った。『アルクアシタ』を見て、長津さんは私自身と作品創作について興味を持ってくれ、最終的に、博士論文のひとつの章に、私の事を書いてくださった。(その後、『舞台の上の障害者』九州大学出版会として、出版されている)

長津さんにとって私は研究対象であった。私にとって大きな発見だったのは、私がこれまでやってきたことは「研究」になるのだということだった。それは出来上がった作品だけでなく、そこに至る過程にも意味があるということだ。私の歩んできた道。葛藤。母や他のアーティストとの関係。言葉でのやりとり。ひとつひとつをもう一度丁寧に見ていくことで、自分の創作に対してもつながりを感じることができた。

クリエイションをしている中で、しばしば思うことがある。今でこそ作品やその過程をアーカイブで残そうという動きはあるが、限界がある。その場で起きたこと、同じ空間を共有した人の中でしか残らないものも多い。また、創作した作品(公演)をお客さんと共有する。その時間も大切だが、それまでに流れる時間や、言葉のやり取りは、どうやったら残せるのだろうか、そんなことを考えることがあった。そこにも宝物がたくさん詰まっているのだ。きっと。

私はこれから何を残していこう

表現活動を始め20年を過ぎ、私は40代後半の年齢となった。ここまで生きてきたことも奇跡だと思っているが、ふと考える。私は何をこれから残せるだろうか。生きて身体が動く限り踊り続けたいし、表現し続けたい。私がやってきたことは一体何だろう。それは単にこの身体で踊ること、これは後にも述べるが、「障害(差異)のある身体で踊る」ということに直結する。

前述した『アルクアシタ』というソロ作品は、私自身の「あるく」という行為を解体させ、社会にとっての「あるく」を交差し、自身の身体で再構築したものだ。これをつくったとき、自分の身体や経験からものをつくるというという本当の意味が少しわかった気がした。それまでも作品は創っていたが、それは私の身体からではなく、私の想像する他者の身体から生まれ、それを自分に無理やり落とし込むような、気まずさがあった。

自分が創作した作品、他者から振付された作品、私が私でない身体に振付する作品。私は今まで何を創ってきたのだろうか。そしてこれから何を創っていくのだろうか。年齢を重ねる中、踊り方がきっと変わってくるだろう。それは単に能力的に低下することではなく、違う価値観に出会わなければならない。

もっと私と、他者を知りたい。それが研究なのかどうかと言われると、実は今も正直わからない。本を書くとか、別の手段もあるのかもしれない。なかなか自分の事を冷静に見られないので、自分の事を研究対象にしながら、実践者が研究をすることは難しいのかもしれない。

事実、難しい。それでも、私の経験を、私固有のものではなく、もう少し大きな流れで捉えたいと考えた。流れゆく時代の中で生きている私が、この時代で成したことは何だったのだろう。それも考えたくなった。それが研究という分野に足を踏み入れた理由だ。

コロナ禍と修士課程

修士過程に入ったのは大学を卒業して20年以上経った頃だった。修士に挑戦するまでまともに学問に親しんでこなかったゆえ、錆びついた頭はなかなか動かなかった。それまで多く本を読んできたわけでもない。体系立てて物事を考えてもきていない。

数えると3度目の挑戦で、2019年私は神戸大学人間発達環境学研究科博士前期課程に入学した。当時の指導教員は現役のコンテンポラリーダンサーであり研究者でもある方。実践と研究を共にしようとする私にとって、そこ以外の選択肢は考えられなかった。

障害のある人のダンスについては、日本ではあまり研究はされていない。何から手を付けていいかわからないまま、闇雲に論文を探し、本を読み、課題に対してレポートを書き単位を取る。

それだけで1年が経ってしまい、2020年がやってきた。そう、新型コロナのパンデミックだ。大学は閉まり、ゼミはオンラインとなった。仕方がないこととはいえ、2020年は片手で数えるほどしか大学に通えなかった。逆に仕事も減ったので、時間はあった。まともに論文も書いたことがない私だったが、様々な方に助言をもらいながら1年かけて、振り絞るようにして修士論文を書き上げた。よく書けたと思う。論文を書く過程は、私はこれまで踊りながら何に悩み苦しんだのか、そこに私自身が手を触れ、奥に隠してしまった想いを堀り起こしていくようなそんな時間であった。

だから修士論文を書き終えた時、きっと他の障害のある(自身の身体や他者との違いに悩んだ)ダンサーもいだいたであろう、その葛藤が私は知りたいのだと、スコーンとひとつ筋がとおった。

とはいえ、2年間という短い間で、修士論文を書けたことは奇跡に近い。ただ私のそれまで身体に詰まっていた鬱憤を書きなぐったところもある。他者から言われて疑問に感じたこと。踊りながら身体差異に向き合いつつ、「差異」とは何を表すのか。「見世物」と言われる言葉に対しても言及した。しかしながら、振り返ってみると、ただ私の中にある疑問をぶちまけた問題提起だけに終わったのかもしれない。これを回収していかなければ。修士で終えようと思っていた私は、なぜか次の道を探していた。

臨床と哲学と私

修士課程に在籍し「障害とダンス」を考える過程で、私は学問的に障害や身体について何も知らないということに気づかされた。舞踊学を専攻していたが、もっと広い視野で私の身体を含めた事象を見つめたかった。ダンスを語る前に、やはり私の身体と、そこにこびりつく「障害」という問題を解決しなければならないような気がした。そこで10年前に科目履修生として通っていた大阪大学の門をもう一度叩いた。

そして、1年間の研究生を経て、現在大阪大学人文学研究科人文学専攻哲学コース(臨床哲学)博士後期課程に在籍している。哲学の「て」の字も触れてこなかった私が、なぜここにいるのか、今も正直よくわかっていない。

臨床哲学という研究分野は世間ではなじみが薄いように思う。臨床哲学研究室のwebサイトにはこのように書かれている。

「臨床哲学の『臨床』とは、社会の中で人と人とが出会い、悩みながら 『ともに哲学する』場所」

(大阪大学文学部倫理学/大学院人文学研究科臨床哲学研究室Webサイト)

臨床には医療や教育現場、文化芸術などの創造的な場も含まれる。そして社会の周縁に置かれた人の営み、対話する場を哲学する、そんな不思議な研究室である。障害とダンス(パフォーマンス)を交差しつつ、マイノリティーとして表現することについて考えることも、ここでなら実現できるような気がした。

しかしながら、博士課程に入ってからは、自分の知識不足を日々痛感している。本を読んでもすんなり頭に入ってこない。理解をするにも時間を要す。語彙の足りなさや、言葉に対する表現の未熟さも感じる。手も足も出ないというのは、こういうことなのだろうか。

今一番の願いは、と聞かれたら「かしこくなりたい」そう答えてしまうほどである。そして不思議なことに、知識を入れれば入れるほど、頭は混乱していった。指導教員からは「それは成長です」と言われた。周りの方に恵まれていると思う。そして最初に掲げた「研究とは何だろうか?」しばしばその疑問に立ち返る。私は何を発見するのだろう。

しょうがいとは?

博士課程に入り、「障害」というカテゴライズをより深く眺めている。一体「障害」とは何なのか?

映画作家であり、「聾者」である牧原依里さんが「障害」という言葉に対してこんなことを書かれていた。

「どうも『障害』という言葉は、『障害』を持たない人にとって『障害』を他人事にさせる強大な力を有しているようだ。実は私も『障害』という言葉には苦手意識を抱いている。つまり自分自身を『障害』があると初めから認識していないが故に『障害』を自分事として認識することがなかなか難しく、『障害』そのものにネガティブな印象を持ってしまっている。それはいわゆる『障害受容の否定』ではなく、自分の身体性に依る『聾』を『障害』ではなく誇りある『言語的少数者』として捉えていることからきている。」

(『現代思想2017年5月号 特集=障害者――思想と実践』 p224)

「障害者を障害者たらしめるものは誰なのか」と常日頃から感じていた私にとって、この言葉はとてもうなずけた。同時に「障害」という言葉の解釈は個々によって違うということにも気づかされた。それはいわゆる「障害者」と呼ばれる人のなかでも。

ここで牧原さんは「『聾』は『障害』ではなく誇りある『言語的少数者』として捉えている」と述べている。これほどまでに「障害」という言葉がネガティブなものとして解釈されることに疑問を感じていた。海外のダンサーがdancer with disabilityやdisabled dancerと名乗り、障害のある身体であることをアイデンティティのひとつとして語っている姿は眩しくうつった。英語と日本語の違いなのかもしれない。日本語で「障害があるダンサー」書くと、どうもイメージが違う。

青木彬さんの幻肢痛日誌の中にこんな一説がある。

「『障害者』と『健常者』が区別されることで、『障害者』である自分自身が『障害者』という限定されたカテゴリーの中で、自分自身を理解しなくてはいけないとう圧力は暴力的であり、当事者をどんどん孤立させていく。」

(青木彬『幻肢痛日記 無くなった右足と不確かさを生きる』p84)

これを読んだ時、私は障害にこだわりすぎているのだろうか、という気持ちに苛まれた。私は障害という問題を考えるとき、自らが丸裸になるような気持ちになる。私は障害に依存してきたのだろうかと、自分の今までの振る舞いを反省させられるような気がする。

「障害」という言葉をなくしたら、私は何が残り、私は何を踊るのだろうか。いや、私は「障害者」である前に、森田かずよである。そう言い続けてきた。決して障害に固執したいわけではない。私の身体に、他者が「障害」というカテゴリー(眼差し)で認識する。

しかし、その眼差しには私の身体が含まれているのだ。苦悩も、新しい価値観も、私、森田かずよの身体に含まれると同時に、障害という私の身体を取り巻く言葉の中にも詰まっているのだ。

しかし、障害だけが私を表すものではない。また私のマイノリティー性は障害だけではない。もちろん障害ではなく個々の身体や表現を見ていきたいと思っているが、その前にもう少し「障害」について、私なりの解釈をしていきたい。

アン・クーパー・オルブライトというアメリカ人のダンサー、研究者はこう述べる。

「ダンスと障害の交差点は、身体能力、主観性、文化的可視性の重なり合う構造を探求する上で、非常に豊かな場所である。」

(アン・クーパー・オルブライト“Moving Across Difference” 『Choreographing Difference』, p58)

そうなのだろうか。まだまだ糸口は見つけられない。「研究って何?」と叫ぶことは無くなったが、まだまだ深い海の中にいるような気持である。溺れながらも、踊りながら、私なりに泳いでいきたいと思っている。形になるかどうかはわからない。もしかしたら途中で諦めるかもしれない。それでも、私なりの何かを残せればと思う。

Profile

この記事の連載Series

連載:森田かずよのクリエイションノート

![]() vol. 102024.12.25テレビドラマ『パーセント』のスタッフ顔合わせで伝えたこと

vol. 102024.12.25テレビドラマ『パーセント』のスタッフ顔合わせで伝えたこと![]() vol. 092024.06.14滞在先で医療ケアが受けられる場所を探すこと

vol. 092024.06.14滞在先で医療ケアが受けられる場所を探すこと![]() vol. 082023.12.26「歩く」を解体して見えた景色

vol. 082023.12.26「歩く」を解体して見えた景色![]() vol. 072023.09.0416年活動してきた劇団が生み出した「障害演劇を作るための創作環境規約」にふれて

vol. 072023.09.0416年活動してきた劇団が生み出した「障害演劇を作るための創作環境規約」にふれて![]() vol. 062023.06.02踊ること、自分の身体のこと、それを誰かに見せること、その逡巡。キム・ウォニョンさん×森田かずよさん

vol. 062023.06.02踊ること、自分の身体のこと、それを誰かに見せること、その逡巡。キム・ウォニョンさん×森田かずよさん![]() vol. 052023.04.07わたしの義足とわたしの身体の関係

vol. 052023.04.07わたしの義足とわたしの身体の関係![]() vol. 042022.12.21「障害のあるアーティスト同士が出会う場」で私が聞きたかったこと

vol. 042022.12.21「障害のあるアーティスト同士が出会う場」で私が聞きたかったこと![]() vol. 032022.08.01障害のある俳優は「障害のある役」しか演じられないのか

vol. 032022.08.01障害のある俳優は「障害のある役」しか演じられないのか![]() vol. 022022.05.19私ではない身体が生み出したダンスを、私の身体はどのように解釈するのか

vol. 022022.05.19私ではない身体が生み出したダンスを、私の身体はどのように解釈するのか![]() vol. 012021.12.22ダンス創作を通して「わたし」と「あなた」が出会う

vol. 012021.12.22ダンス創作を通して「わたし」と「あなた」が出会う