ニュース&トピックス

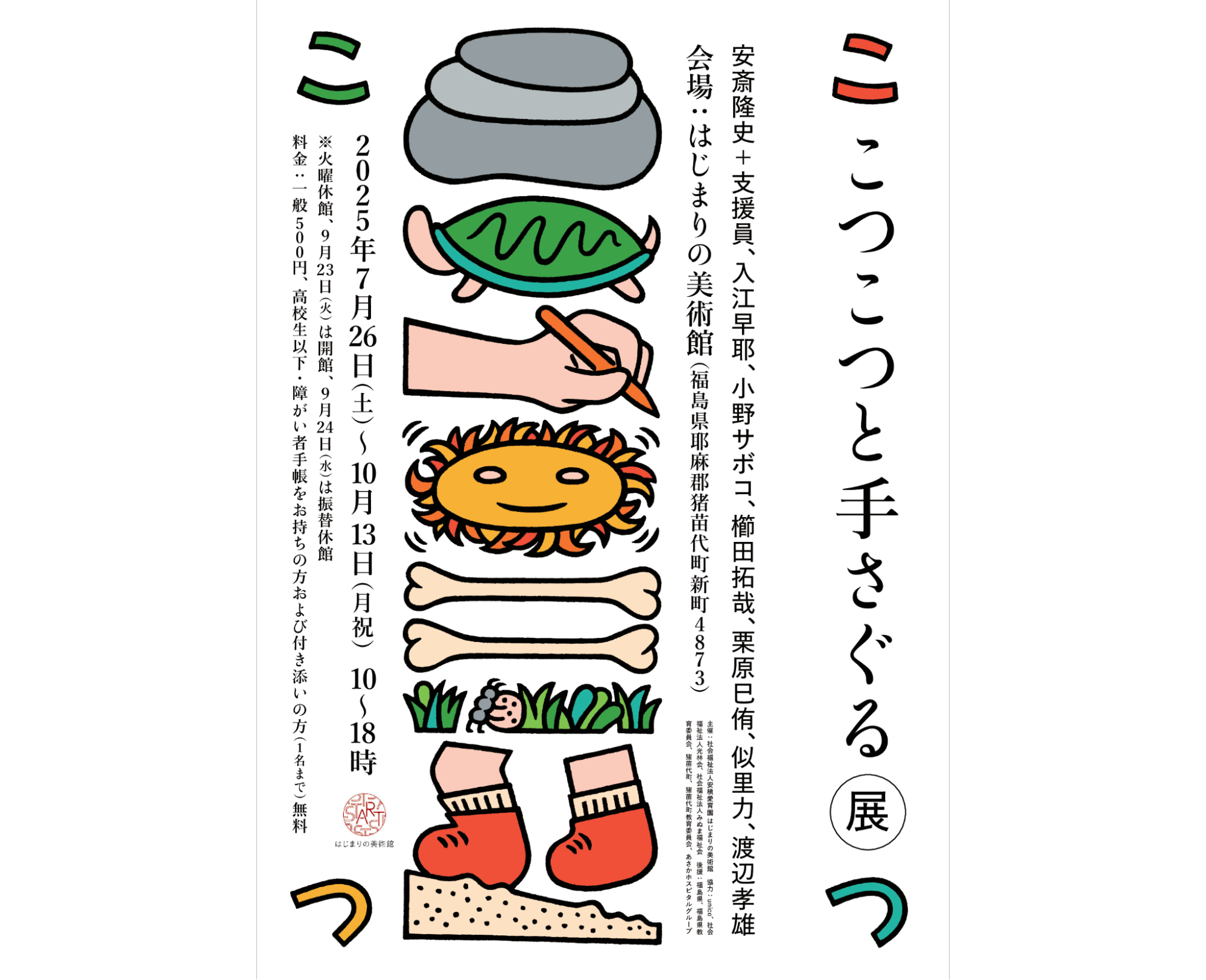

“積み上げる”豊かさを表す「こつこつと手さぐる」展、はじまりの美術館で開催中。ワークショップやトークも

イベント情報

- トップ

- ニュース&トピックス

- “積み上げる”豊かさを表す「こつこつと手さぐる」展、はじまりの美術館で開催中。ワークショップやトークも

こつこつ続ける。「続ける」ことで生まれた表現を展示

「続けていることはある?」と聞かれたとき、何を思い浮かべるでしょうか。ダイエットや貯金、英会話や運動、もしくは「続けていることが見当たらないかも……」という人もいるかもしれません。

何かを続けることには、すぐに結果が出るものと、そうではないものがあります。そして、結果ではなく「続けていること」の過程そのものが、確かな力やかたちを生んでいくこともあります。

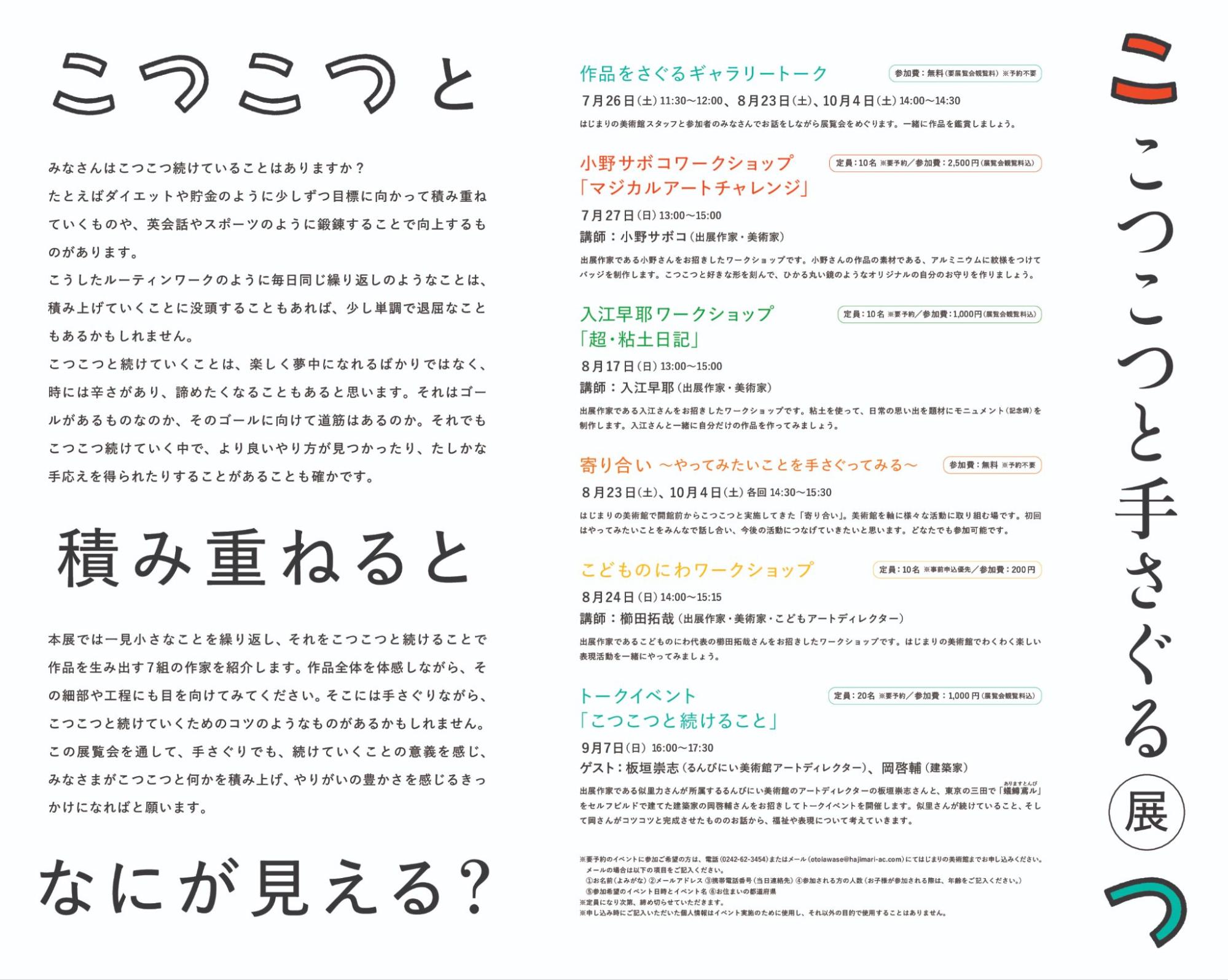

そんな「続ける」がもつエネルギーをテーマにした展覧会「こつこつと手さぐる」が、福島県猪苗代町の〈はじまりの美術館〉で開催されています。展示されているのは、7組の作家が手を動かし、時間をかけて生み出した表現たち。会期は2025年7月26日(土)から10月13日(月・祝)までです。

7組の作家による、小さな繰り返しから生まれたもの

「こつこつと手さぐる」展では、展覧会名のとおり、些細にも思える営みの繰り返しや、手を動かしさぐり続けることの中から生まれた7組の表現に焦点を当てます。

会場には絵画や立体作品、インスタレーションなどが並び、それぞれの作品に込められた作家の時間や手触りが、空間全体に広がります。遠くから眺めたり、作品の細部に顔を近づけてみたり。観る人それぞれの速度で、展示空間をめぐることができるのも、本展の魅力です。

また、体験型の作品も展示されており、来場者も実際に「こつこつと手さぐること」を体感できます。手を動かしながら思考する時間が、作品と自分とのあいだを結びつけてくれるはずです。

郡山市のグループホームで暮らしている安斎隆史(あんざい たかし)さんは、クレヨンや絵を使い、創作活動を行っています。絵を描くこともひとつのコミュニケーションとして、言葉にならない感情や日常のささやかな出来事を色彩やストロークに託した、支援員との協働作品が展示されます。

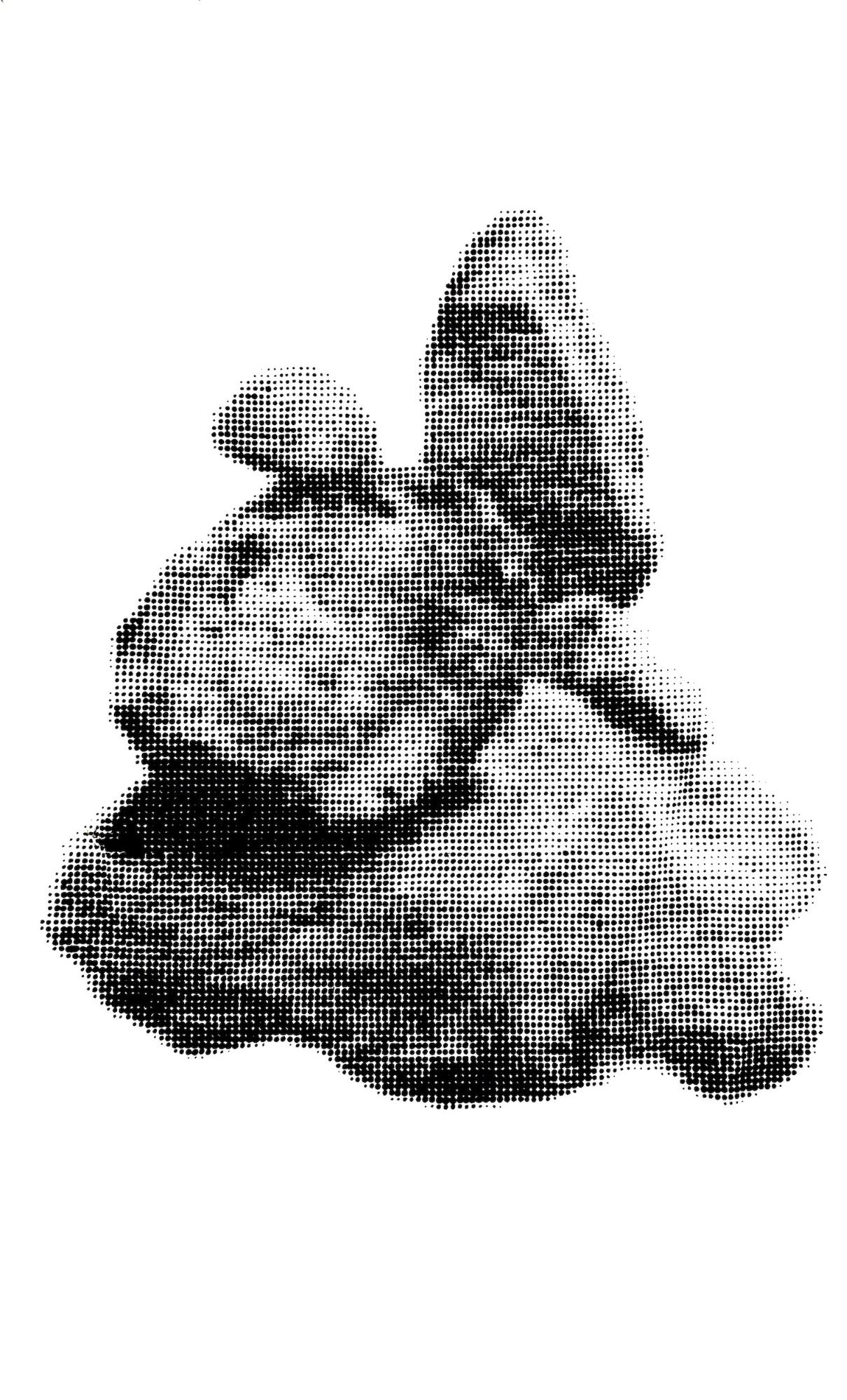

入江早耶(いりえ さや)さんは広島を拠点に活動しているアーティストで、身の回りの日用品に潜む物語をすくい上げ、新たなかたちで提示してきました。掛軸や写真などの二次元のイメージを消しゴムで消し、そのカスを素材に三次元の彫像へと再構築する「ダストシリーズ」など、普段は見過ごしてしまうような痕跡に丁寧に目を向けるその姿勢からは、「捨てられるものの中に、見落としていた何かがあるかもしれない」という問いも感じられます。

小野サボコさんは、アジアの少数民族との出会いをきっかけに、アルミニウムという素材に着目し、独自の表現を探ってきました。叩く・削る・押すといった原始的な手法を用い、身体と素材との対話から生み出していく作品は繊細でありながら力強く、目に見えない記憶や物語が息づきます。

2000年から、五感を育むアートと学びを介在とした造形教室〈こどものにわ〉を主宰している櫛田拓哉(くしだ たくや)さん。日々の暮らしの中にある「作る」という行為を大切にしながら、さまざまな場所で子どもたちと表現を生み出した作家が、本展ではその活動を体験できる「こどものにわの作り方」を展示します。

変化し続ける大地や土地の記憶をテーマに制作を続けている栗原巳侑(くりはら みう)さん。土や砂鉄を使いながら、見えないものを「かたち」にすることを試みる表現は、目の前にある作品を超えて、時間や記憶と向き合うような感覚をもたらしてくれるのではないでしょうか。

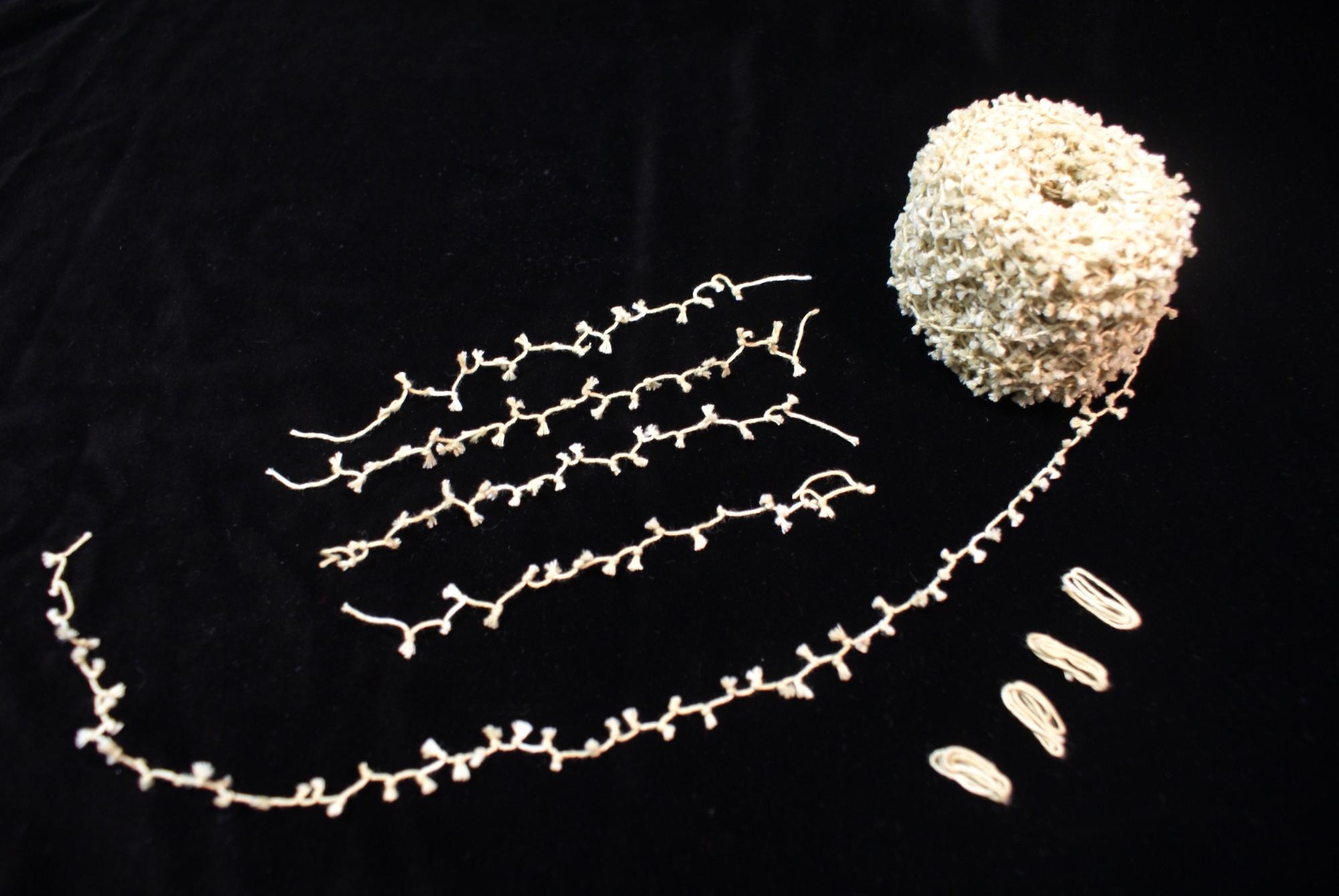

似里力(にさと ちから)さんが17年にわたって今日まで続けているのは、巻き取った糸が絡まり、やむを得ず切って結び直すという日常的なアクシデントから始まった「糸っこ」という営みです。日々の手の動きのなかに喜びを見い出し、自分のペースで続けることで、数え切れないほどの小さな結び目と、糸の球が生まれる。はたから見ているだけで気の遠くなるような作業の力強さに、心を打たれる人も多いのではないでしょうか。

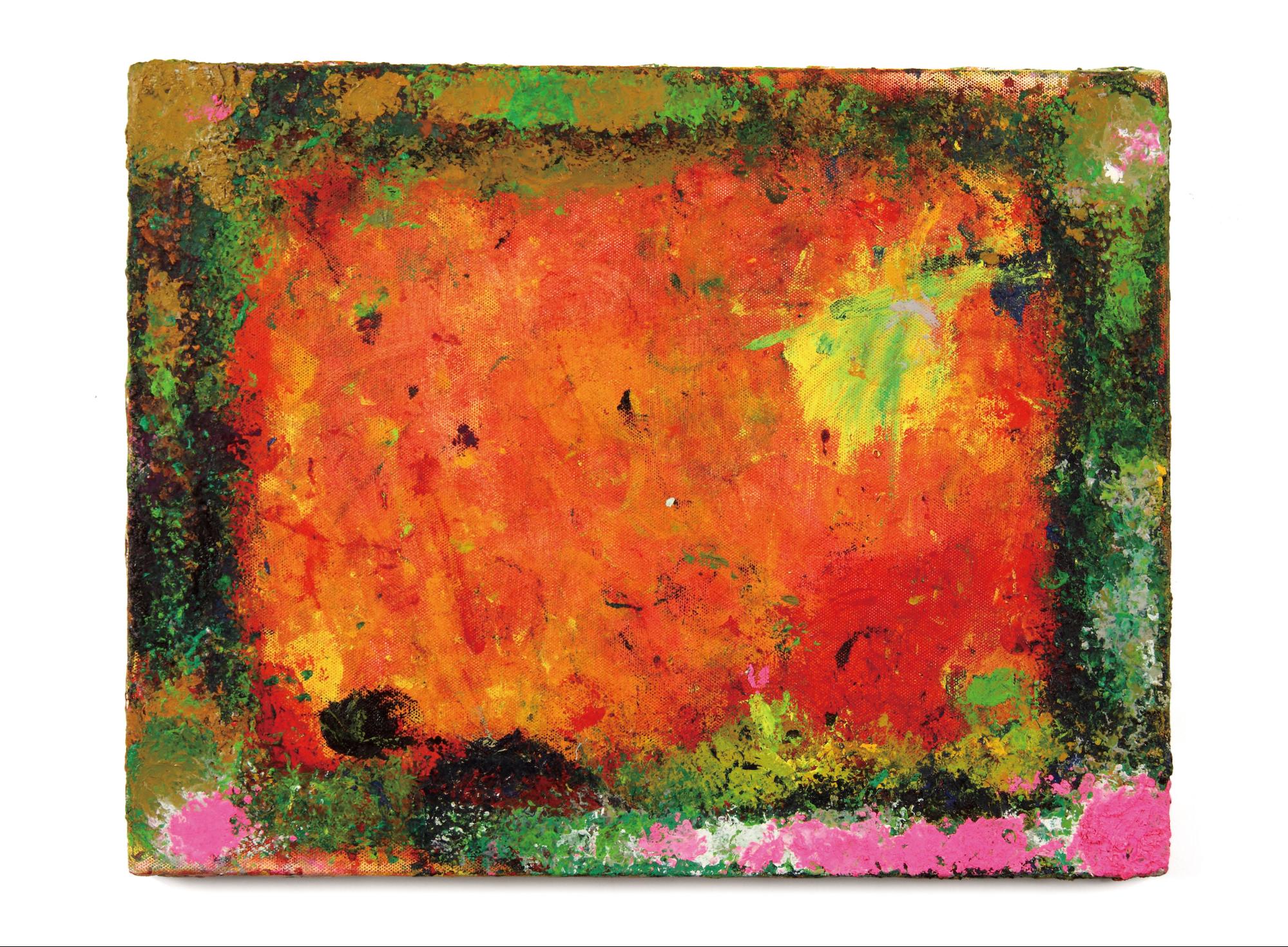

「僕、油絵、描いてる!」と、今の仕事を誇りに思いながら創作活動を続けている渡辺孝雄(わたなべ たかお)さん。絵の具を直接キャンバスに置き、筆で軽く触れたり叩くようにしたりして重ねていくことで、絵の中に層のような立体感が生まれます。

これら7組の作家による作品の見どころは、表面に現れるかたちだけではなく、その裏側にある時間や繰り返しにも宿っています。それぞれの作家たちが行ってきた「続ける」という営みに、ぜひ触れてみてください。

展示とつながる、「こつこつ手さぐる」イベントも

展覧会の会期中には、〈はじまりの美術館〉の開館以前から続く、地域の方々との美術館づくりの活動「寄り合い」の実施が予定されています。同時に、本展の「こつこつと手さぐる」というテーマをより深めることのできる関連イベントも多数開催されます。

まず、展覧会をもっと身近に楽しみたいという方におすすめなのが、「作品をさぐるギャラリートーク」です。〈はじまりの美術館〉のスタッフと参加者が一緒に、展示をめぐりながら自由に話し合うこのイベント。見る・話す・聞くといったコミュニケーションを通して作品との距離を縮める時間になるはずです。残る開催は2025年8月23日(土)、10月4日(土)の14時〜14時30分の2回を予定しています。

8月17日(日)13時〜15時の出展作家・入江早耶さんによるワークショップ「超・粘土日記」では、日常の思い出を題材に、自分だけのモニュメント(記念碑)を粘土でつくります。作品の背景にある日常を掘り下げ、かたちにしていくプロセスは、自分自身の手の動きとも向き合う豊かな時間になります。

また9月7日(日)16時〜17時30分には、展覧会のテーマに迫るトークイベント「こつこつと続けること」が開催されます。ゲストは、出展作家・似里力さんが所属する〈るんびにい美術館〉のアートディレクター・板垣崇志さんと、東京の三田で〈蟻鱒鳶ル(ありますとんびる)〉をセルフビルドで建て続けている建築家・岡啓輔さん。作ることを「やめなかった人」たちの声に耳を傾けることで、「こつこつと続ける」という営みの奥深さに触れられる時間になるかもしれません。

ひとつの作品の背景にある、長く地道な時間や、ささやかな気づきの積み重ねの一端に触れることができる「こつこつと手さぐる」展。手を動かしながら過ごす、静かであたたかな時間があなたを待っているかもしれません。

Information

はじまりの美術館「こつこつと手さぐる」展

開催期間:2025年7月26日(土)~2025年10月13日(月・祝)

会場:はじまりの美術館(福島県耶麻郡猪苗代町新町4873)

開館時間:10:00〜18:00

※火曜休館、9月23日(火)は開館、9月24日(水)は振替休館

観覧料:一般500円、高校生以下・障害者手帳をお持ちの方および付き添いの方(1名まで)無料

主催:社会福祉法人安積愛育園 はじまりの美術館

HP:https://hajimari-ac.com/enjoy/exhibition/kotsukotsu/

お問い合わせ先:はじまりの美術館

0242-62-3454

otoiawase@hajimari-ac.com

<関連イベント>

■入江早耶ワークショップ「超・粘土日記」

日時:2025年8月17日(日)13:00~15:00

講師:入江早耶(出展作家・美術家)

参加費:1000円(展覧会観覧料込)

定員:10名 ※要予約

■作品をさぐるギャラリートーク

日時:8月23日(土)、10月4日(土)各日14:00~14:30

参加費:無料(要展覧会観覧料) ※予約不要

■寄り合い ~やってみたいことを手さぐってみる~

日時:2025年8月23日(土)、10月4日(土)各回14:30~15:30

参加費:無料 ※予約不要

■トークイベント「こつこつと続けること」

日時:2025年9月7日(日)16:00~17:30

ゲスト:板垣崇志(るんびにい美術館アートディレクター)、岡啓輔(建築家)

参加費:1000円(展覧会観覧料込)

定員:20名 ※要予約