異なる言語や身体をもつ人たちが集まる創作の場。たとえば演劇やダンス公演の稽古場や劇場、美術家の作業場であるアトリエ、音楽家が訪れるレコーディングスタジオ。そこにはどんな問いや葛藤、対話があるのか。それぞれどのような工夫を重ねているのだろうか。

私は障害のある身体、というか、ちょっと人と違う形や性質の身体を持ちながら、ダンスや演劇をしております。その私の目線から見える世界や、私の身体で感じること、時には気になる人とお話ししたりしながら、私の頭の中にあることなどを、文字にしていきたいと思います。

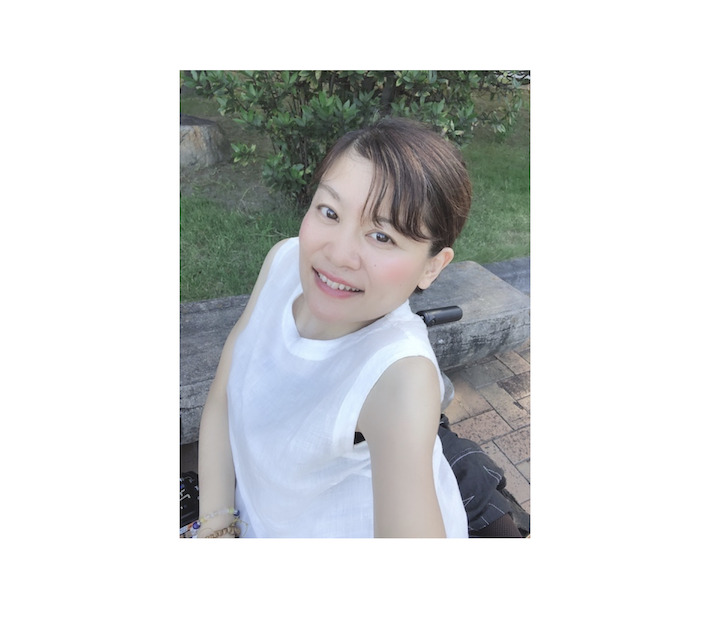

こう語るのは義足の俳優(ときどき車椅子俳優)&ダンサーとして活動する森田かずよさん。この連載では「創作の場にある問いや葛藤、対話、それらを置き去りにしない環境づくり」というテーマを掲げ、森田さんと共に考えます。

今回は、森田さんが携わった二つの公演で考えたことを綴っていただきました。(こここ編集部 垣花つや子)

歩くときのリズム「タンッ、タ、ターン、タンッ、タ、ターン」

もう冬の気配を感じる季節だが、この夏に舞踏(注1)に挑戦した。

NPO法人ダンスボックスが拠点である新長田で繰り広げたお祭り「みんなのフェスティバル」。そこで、「下町青空ダンス倶楽部(注2)」というグループで30分ほどのショートパフォーマンスを行った。私にとってはじめての舞踏ということもあり、稽古からとても刺激的な体験だった。

注1:「舞踏」とは、1960年代に土方巽(1928-1986)が大野一雄(1906-2010)らと共に創始・発展させたダンスの様式

注2:ダンスボックスのエグゼクティブディレクターでもあり、北方舞踏派で舞踏家としても活動していた紅玉振付、演出。2000年大阪にて結成以降、国内外の劇場、寺社や古民家など様々な空間で上演してきた千日前青空ダンス倶楽部。今回はショートパフォーマンスゆえ「下町青空ダンス倶楽部」と命名。

ダンスにはそれぞれメソッドや訓練方法があるように、舞踏にも独自の訓練方法がいくつかある。たとえば「身体全体を水の入った袋のように感じる」「自分の後ろ髪が長くなり、その端が杭に打ち付けられ、それでも前に進もうとして歩く」などのイメージを活用する。普段の生活や今まで触れてきたダンスメソッドとは違い、新しい身体感覚や動きを呼び起こすものであった。

パフォーマンスを行う中で印象的だったのは、出演者全員で歩くシーンだ。一列になり、ひたすら歩く時間だった。稽古中も、ひたすら歩く時間があり、自分自身の「歩く」に集中する時間だった。

義足および背が低い私にとって、他人と同じ速度や歩幅で歩くことは困難を伴う。今回は日常的な歩く速度よりもゆっくりではあったが、反対に身体は制御しにくくなり、ブレやすい。

クリエイションノートvol.5「わたしの義足とわたしの身体の関係」でも書いたように、右脚が義足の私は歩くという動作にあたり、ほとんど労力をバランスを保つことに使う。それでもバランスは保ちきれないため歩幅や傾きに左右差が出る。そんな歩き方をしている私が、人と足並みを揃えて歩く。至難の業である。

しかし、不思議なことに、時間をかけて取り組むうちに、コツを掴んでくる。

特に自分の前に人がいて、その身体や足元に注意を向けると、足並みを揃えることができる。前の人の歩幅、歩く速度、脚を上げるタイミング、空中に浮いている時間、下ろすタイミングを察知し、ちょうど着地するところで自分の脚も着地できるように計算するのだ。

ただ、さっきも書いたように、同じような足の運びはできない。脚が空中に浮いている時間を短くしたり、反対に着地している時間を長くしたり、床の反発を感じながら脚を離すタイミングを変えたりして、足並みを揃えていく。

通常、足並みを揃えるというと、行進のように規則的なリズムを想像してしまう。今回は少しゆっくりとした速度で、脚を運び、地面を踏みしめた。この脚のリズムに注目してみると、湧き上がるリズムがまた面白かった。

いわゆる脚に障害がない人が歩くとすれば、タン・タン・タン・タンといった規則的なリズムが起こる。

しかし私の脚からは

タンッ、タ、ターン、タンッ、タ、ターン

といったリズムが起こる。自分の身体の中から意図しないリズムが起きてくる。前の人の歩き方やバランスを保つことに委ねる部分も多い身体の動きゆえ、はじめて感じる、予測のつかないものでもある。それが小気味よかった。

実際外から見てみると、速度や歩幅のズレはあったかと思う。舞踏の歩くは、身体の中、お腹の中心から人と人が見えない糸でピンと繋がり、その糸が弛まぬ状態で歩いていく。

脚があり、地面を踏みしめ、身体の中から不規則なリズムを感じながら、自分の身体にまとっている空間を動かし、動かされるような、そんな感覚に陥った。

「歩く」という行為は日常的にしているが、一つひとつの動作を解体していくことで、まったく新しい景色をみたようだった。

いつも踊っている間、身体はマルチタスクをこなすような状態である。身体の動き、バランス、振付、きっかけなど。私が舞踏に取り組むとき、そこから、あるイメージを身体で感じるというタスクが追加される。タスクが追加され、手も足も出せないような状態になりながらも、すべてが無に還るような、そんな瞬間があり、心地よくもあり、不思議な経験であった。

障害のある身体や表現を「個性的」という言葉でしか表現できないのか?

今私がこのエッセイを書いているのは、ちょうどMi-Mi-Bi『未だ見たことのない美しさ~神戸ver.~』の公演を終えた11月である。Mi-Mi-Biについては森田かずよのクリエイションノートvol.1でも書いたが、あれから正式にカンパニーとして活動し、昨年の豊岡演劇祭フリンジ部門にて公演を行った。

そして今年は、Mi-Mi-Biの母体でもあるNPO法人ダンスボックスが運営する小劇場ArtTheater dB KOBEにて再演を行った。再演とはいえ、昨年の豊岡からメンバーも増え、劇場が変われば様相も変わる。特に私たちのカンパニーでは、車椅子ユーザーであるダンサーの動きは重要であり、スロープの置き方ひとつで客席からの印象は大きく変化する。ひとつひとつのことに頭を悩ませながら、深く作りこみを行った。

Mi-Mi-Biはミックスエイブルカンパニーと名乗り活動をしている。様々な身体や感覚をもつ人たちがメンバーとして関わっているからだが、それはある意味、脆弱性を抱えていることも表す。年齢や障害のみを理由とするわけではないが、健常者のみで構成されているカンパニーとは稽古の組み方も違う。ひとつのタスクを行うために多くの時間を必要としたり、エネルギーの使い方が異なったり、他の人の介助を必要としたりする。

誤解して欲しくないのだが、余計な時間を使っているわけではない。健常者のみの稽古場で規範とされている時間軸とは少し違う時間軸があるということ。ひとつのパフォーマンスを創る中で、その価値観を共有していくことには、非常に労力を要する。ただ、ただ難しいな、と感じた。

さて、公演のアンケートを読み、ひとつ気になったことがある。それはアンケートに「個性的な身体、表現」という言葉が多く書かれていたことだ。

これはあくまでも、私たちの身体や表現に向けられる言葉であり、好意的な言葉であろう。ここで頭に浮かぶのは「個性とは何なのか?」そして「障害と個性の関係」である。

「障害は個性なのか?」という問いはたびたび耳にする。アンケートに書かれた「個性的」という言葉は、一般的な身体とは違う、特異性がある身体であることにより、「障害」と結びつけられる。

私自身も2017年にNHKの番組で香取慎吾さんに同様の質問をされた。

「踊りという、ダンスの中で、障害は個性だと思っているんですか?」

このとき、私はこう答えている。

「きっちりとした振付をするダンスの世界では、この身体はもしかしたら、とても不利かもしれないけど、こっちの今やっているダンスでは、もしかしたら個性に見えるのかもしれないです」「どう、その人の身体を生かしてあげるかで、変わってくると思うんです」

私はこの時、自身の身体が個性的かどうかは別として、自身の身体はどの世界で生きていけるのか、どの価値観なら私の身体は踊る存在として認められるのか、そういった視点でこの答えを述べた。私自身、いわゆる規範的身体とは違う身体をもっているが、それを個性的とはあまり捉えていない。

数年前にあるパラリンピアンが起用された広告で「障害は『個性』ではない、障害は『事実』だ」と書かれており、これが私の中では一番しっくりくる表現であった。

障害者による「障害は個性」論は、人によって捉え方が違っている。個人的には、障害者が主観的にどう捉えるかはあまり気にしない。ただ今回、障害のある身体やそこから発せれられる表現を、「個性的」という言葉でしか表現しきれないのだろうかという感想を持った。

「個性的」を「事実として異なる身体や感覚がある」と捉えるのであれば、非常にポジティブな表現なのかもしれない。克服や感動ではない、個性的という評価は、今の時点では満足でもある。しかし個性的という言葉はある意味便利な言葉であり、そこに在る身体や散りばめられている細やかな実情を隠してしまうように私は感じてしまう。私は「個性的」の向こう側が見たい。

私たちのような身体が舞台の上に乗ること、舞台上にあるその身体を見つめること、その機会が増えはした。しかし、まだ多くあるわけはない。今まで障害のある人を凝視したことがない観客は、どのようなまなざしを向けることが正しいのか、あるいは障害者を傷つけていることにならないのかというような葛藤を抱えるのかもしれない。

また、Mi-Mi-Biの語源でもある「未だ見たことのない」ものに出会ったとき、理解しにくい表現に対する感情、「どう見ていいかわからない」といった葛藤もあるのではないか。その言葉として「個性的」という表現は、無難でもあり、的確でもある。

障害のあるダンサーが、自身の表現を自ら「個性的」と述べることに対しては、その人がもつ唯一無二の身体や表現を、自身が肯定する表現として用いているように感じる。そこは理解できる。ただ、私個人は、「個性的」という表現だけでは物足りない。私の身体が人から見て、健常者と違うという点のみで「個性的」という言葉には、矮小化したくはない。

私が舞踏での「歩く」で経験したような、自身の身体から生まれ出る感覚に、より言葉を重ねたいと思う。これから、障害のある身体や表現にどんな言葉を重ねていくのだろうか。これは私たちだけの課題ではなく、観客の共に、成熟していく課題ではないかと考える。

Profile

この記事の連載Series

連載:森田かずよのクリエイションノート

![]() vol. 112025.04.28「障害とダンス」の実践と研究をしてきたわたしの現在地

vol. 112025.04.28「障害とダンス」の実践と研究をしてきたわたしの現在地![]() vol. 102024.12.25テレビドラマ『パーセント』のスタッフ顔合わせで伝えたこと

vol. 102024.12.25テレビドラマ『パーセント』のスタッフ顔合わせで伝えたこと![]() vol. 092024.06.14滞在先で医療ケアが受けられる場所を探すこと

vol. 092024.06.14滞在先で医療ケアが受けられる場所を探すこと![]() vol. 072023.09.0416年活動してきた劇団が生み出した「障害演劇を作るための創作環境規約」にふれて

vol. 072023.09.0416年活動してきた劇団が生み出した「障害演劇を作るための創作環境規約」にふれて![]() vol. 062023.06.02踊ること、自分の身体のこと、それを誰かに見せること、その逡巡。キム・ウォニョンさん×森田かずよさん

vol. 062023.06.02踊ること、自分の身体のこと、それを誰かに見せること、その逡巡。キム・ウォニョンさん×森田かずよさん![]() vol. 052023.04.07わたしの義足とわたしの身体の関係

vol. 052023.04.07わたしの義足とわたしの身体の関係![]() vol. 042022.12.21「障害のあるアーティスト同士が出会う場」で私が聞きたかったこと

vol. 042022.12.21「障害のあるアーティスト同士が出会う場」で私が聞きたかったこと![]() vol. 032022.08.01障害のある俳優は「障害のある役」しか演じられないのか

vol. 032022.08.01障害のある俳優は「障害のある役」しか演じられないのか![]() vol. 022022.05.19私ではない身体が生み出したダンスを、私の身体はどのように解釈するのか

vol. 022022.05.19私ではない身体が生み出したダンスを、私の身体はどのように解釈するのか![]() vol. 012021.12.22ダンス創作を通して「わたし」と「あなた」が出会う

vol. 012021.12.22ダンス創作を通して「わたし」と「あなた」が出会う