こここなイッピン

土の子〈リベルテ〉

福祉施設がつくるユニークなアイテムから、これからの働き方やものづくりを提案する商品まで、全国の福祉発プロダクトを編集部がセレクトして紹介する「こここなイッピン」。

長野県上田市に4つの事業所を構え、創作活動や事業所をひらくイベントなど、多様な取り組みを行う〈NPO法人リベルテ〉が、あの“未確認生物”をモチーフにした張り子を制作! そんなユニークなグッズが生まれるものづくりの場とは?

何気ない日常の一コマからブームが巻き起こる!「農民美術」も参照した〈リベルテ〉のものづくり

いるのか、いないのか。はたまた、かつて生存し、絶滅したのか。それとも、今もどこかに潜んでいるのか——。謎が謎を呼び、古い文献、現代文学、さまざまな漫画などにも登場し、いつの時代も私たちを魅了(?)するツチノコ。そんな未確認生物が、未確認だからこその自由な発想を携えて、愛らしい「張り子」の玩具になりました。

一体なぜツチノコを⁉ と、きっと多くの人が思うことでしょう。なんなら、この張り子を制作する〈NPO法人リベルテ〉(長野県上田市)のスタッフやメンバーたちも、一体なぜ⁉ と思っているとか、いないとか。

2024年の夏、リベルテに突如ツチノコブームが巻き起こる

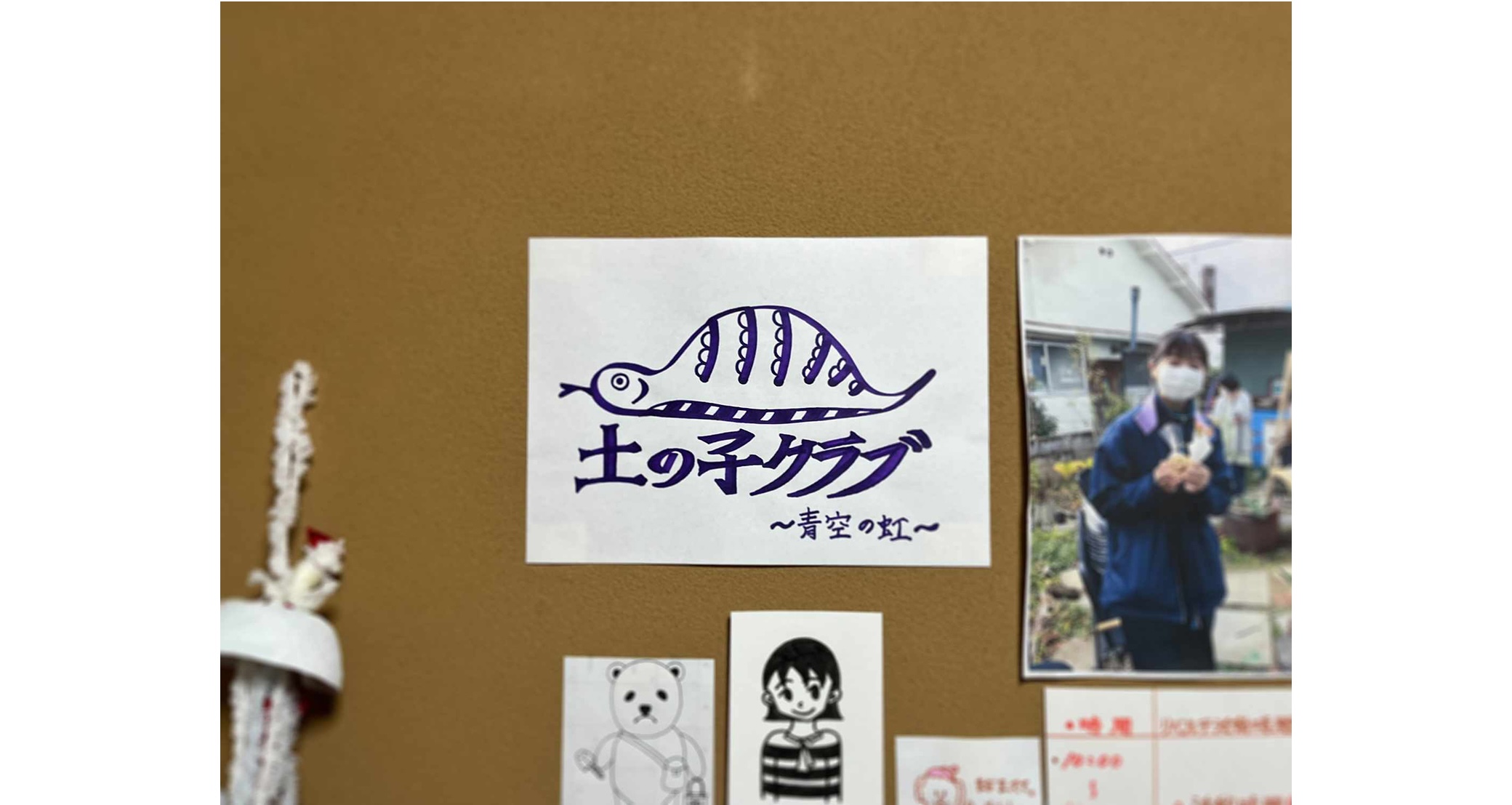

「土の子」誕生のきっかけとなる出来事が起こったのは、2024年の夏。〈リベルテ〉のメンバー・Haruさんは、「土の子クラブ 〜青空の虹〜」というタイトル付きの自作イラストをにわかに壁に貼り出します。

「なんですか、これは……?」とざわつくスタッフ。聞けば、Haruさんはとあるアニメで「ツチノコ株式会社を設立する」という話を見て、このイラストを描いたのだそう。

ちょうどその頃、〈リベルテ〉が新しく立ち上げた就労継続支援B型事業所〈屯-ton-〉では、日本全国の張り子や木っ端人形などの郷土玩具に触れ、研究し、自分たちのものづくりに生かすための「トントン講習会トントントン」が定期的に開催されていました。

そんな折に貼りだされたHaruさんのイラストに注目したのは、講習会を牽引し、講師も務めていたスタッフの馮馳(ひょう・ち)さん。

「Haruさんはレトロ感のあるイラストをよく描くんですが、この絵を見た瞬間、すごくおもしろい! と思って。それで、この絵に基づいた真っ白な張り子のサンプルをスタッフが用意してHaruさんに絵付けしてもらうと、とてもユニークな造形作品になったんです」(馮さん)

そうして出来上がったサンプルを見本とし、張り子の型を制作。その型に新聞紙などを貼り重ね、型から外して下地を塗り、絵付けを施し……と、メンバーとスタッフが協力しながら、講習会のひとつの成果としての「土の子」の制作が進んでいきます。

いつしか〈リベルテ〉内には空前のツチノコブームが到来。さまざまなツチノコ話や情報が事業所内に広がり、張り子づくりにも力が入ります。手のひらサイズの張り子だけでなく、ビッグサイズのツチノコ作品も完成し、さまざまなイベントで展示されては、その存在感を内外で高めていきました。

奇しくも翌年2025年の干支は「己(へび)」であることから、新年にツチノコとヘビをテーマにした展示会を企画し、それに向けてさまざまな作品を制作。5メートル以上もあるヘビのぬいぐるみ、事業所の庭に現れたヘビをイメージした張り子、ヘビ型の焼き菓子などが誕生し、1月に上田市のブックカフェで開催された「土の子クラブ 〜リベルテ郷土玩具展〜」にて展示・販売されました。

2024年夏に張り子の制作がスタートし、翌年1月には展示会に至るなど、短期間のうちに爆発的な熱量で活動が展開する〈リベルテ〉の様子について、代表の武捨和貴さんはこのように語ります。

「メンバーの好きなもの、おもしろがっていることをスタッフがキャッチして、それが突然活動にカチッとハマったり、コンセプトが決まったりして、ブームのようなものが起こることがあるんです。メンバーの中には、自分のやりたいことが明確な人もいれば、何をしようか迷っている人もいます。後者のメンバーには『これ、やってみない?』とスタッフ側から働きかけたりして、最終的にはみんなが作業の中に入っていることが多いですね」

スタッフがおもしろがってやっている活動につられて、メンバーも一緒におもしろがるような空気が生まれているという〈リベルテ〉。このなんとも愛らしい「土の子」を眺めていると、そんな事業所内の空気感が作品にも滲み出ているような気がしてきます。

山本鼎が唱え、長野で発展した「農民美術」をヒントに

日常のなかのとある出来事、ふと手にとったペン、その日選んだ服など、“何気ない”自由や権利を尊重していける場や関係づくりを行うことを目指し、2013年にNPO法人としてスタートした〈リベルテ〉。開設以降、上田市内の徒歩圏内に4つの事業所を構え、アート活動、食堂の運営、地域を練り歩くパレードや展覧会の開催、グッズ制作など、多様な活動を行っています。

そんな〈リベルテ〉のものづくりのテーマは「みんなでつくる」であり、ものづくりにおいて参照しているのが「農民美術」です。

農民美術とは、農閑期を有効に生かし、農家の暮らしを安定させようと、画家の山本鼎(やまもと・かなえ)が提唱し、大正時代に始まった芸術運動。1919年には旧神川村(現・上田市)に農民美術練習所が開所され、日常生活や身近なものをモチーフとした木っ端人形の制作や、民芸品の図案研究などが行われてきた歴史があります。

雪深い冬、火を囲んで人々が集まり、他愛のない話をし、手を動かす。そうした農民たちのものづくりの有様が、アトリエに集まるメンバーやスタッフの活動に通じるものがあると感じ、参照し、重ねてきた〈リベルテ〉。

「ものをつくる人も、つくっていない人も一緒にいる。それぞれが、悩み、うまくいかないこと、しんどいことを抱えているけれど、人と話をするなかで少し気が楽になったり、いつの間にか忘れてしまっていたり、ということもあると思うんです。そんななかにものづくりがある。そうして形になったものが展示会などでお披露目されます。なかには『これが何になるのかな?』と思いながらつくる人もいると思うんですけど、それが形になったとき『自分のやってきたことが、こうなるんだ!』とポジティブに社会参加できていることに気づいたり、自信につながったりしたらいいなと。そんないい循環を思い描きながら、アトリエの様子を眺めています」(武捨さん)

かつて長野の農民たちが興したものづくりの場を参照し、それぞれの何気ない選択を尊重しながら、メンバーとスタッフ総出でおもしろいものをつくりあげていくこと。〈リベルテ〉が大事にしたいものづくりはそんなイメージであると武捨さんは語ります。

さて、ブームとは一過性であることも多々。「土の子」も人気を得ている一方で、現在は次年の干支「午(うま)」をテーマに、新たな創作も始まっているのだとか。どんなアイテムやグッズが登場するか、乞うご期待!

イベント情報

イベントの実施や展示会への参加にも積極的な〈リベルテ〉。2025年の夏以降の予定も目白押しです。

10月25日(土)、長野県在住の版画家・郷土玩具蒐集家の田嶋健さんを迎え、〈リベルテ〉の事業や取り組みを再確認し「自分たちの原点はどこにあるのか?」をテーマにしたトークイベント「つくる言葉」を実施。イベントの舞台となるのは、事業設立当初に利用していた築160年以上の古民家。場も原点に立ち返り、リベルテのルーツを探ります。

11月18日(火)には街歩きイベント「蛇丸と歩く太郎山遊歩」と、NPO法人〈こえとことばとこころの部屋(ココルーム)〉の代表であり詩人の上田假奈代さんを招いた詩会・トークイベント「ほる言葉」を開催。さらに12月には、インディペンデントキュレーターとして活躍する池田佳穂さんを招いてコミュニティについて考えるトークイベント「あつまる言葉」も予定されています。

リベルテの活動や、福祉発のものづくりに関心のある方にはおもしろいイベントになるとのこと。詳細は〈リベルテ〉の公式サイトやSNSにて配信されますので、ぜひチェックしてみてくださいね!

Information

張り子「土の子」

サイズ:約12センチ

素材:新聞紙、粘土、絵の具

価格:2000円

販売:リベルテ オンラインストア

製造:NPO法人リベルテ