ルーツを巡る旅は続く そのときの私が語りたいこと、誰かと考えたいこと。|なみちえさん×下地ローレンス吉孝さん vol.08

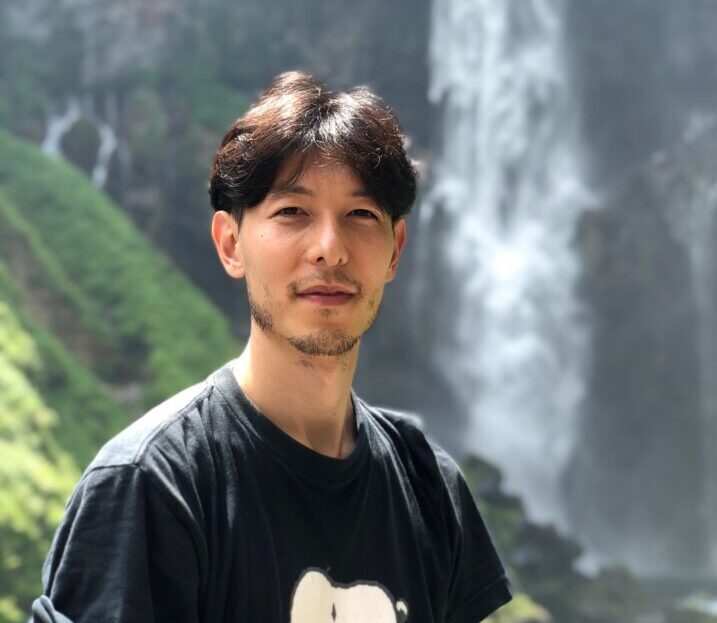

人の複雑さや多面性、そして流動性を、私たちはどうすれば尊重できるのだろうか?以前、そんな問いをもとに、アーティストのなみちえさんと社会学・国際社会学を専門とする下地ローレンス吉孝さんに対談いただいた。その対談をきっかけに実現した、おふたりによる往復書簡連載。下地ローレンス吉孝さんより連載最後の寄稿をいただきました。

なみちえさん、最後の往復書簡をありがとう!

当初の話では、ふたりがそれぞれ最後にまとめ的な文章を書くと言う話だったけれど、結局わたしも最後の最後までお手紙を書くような形になってしまいそうです。

2021年9月から2024年8月までずっとアメリカに暮らしていた日々が終わり、日本に戻ってきたわたしは、もう一つのルーツである沖縄でもまたアイデンティティと向き合っていました。

その後、イベントなどで東京に行く機会があったりしたのだけれど、そこで誰かと新しい出会いがあると、「なみちえさんとの往復書簡終わっちゃうんですか?!」「毎回読むのが楽しみだったので、この対話をずっと見ていたいです……」「出版はしないんですか?お二人の文章がとても面白いから……」という感想を何人かからいただいたりもしました。

記事や原稿を書いても意外と直接感想を言われることはそんなになかったりするので、だからこそ、なみちえさんとのお手紙のやり取りが、誰かにとって、なにか意味のあるものになっていることが、とても不思議な気持ちがしたし、とても嬉しい気持ちにもなりました。

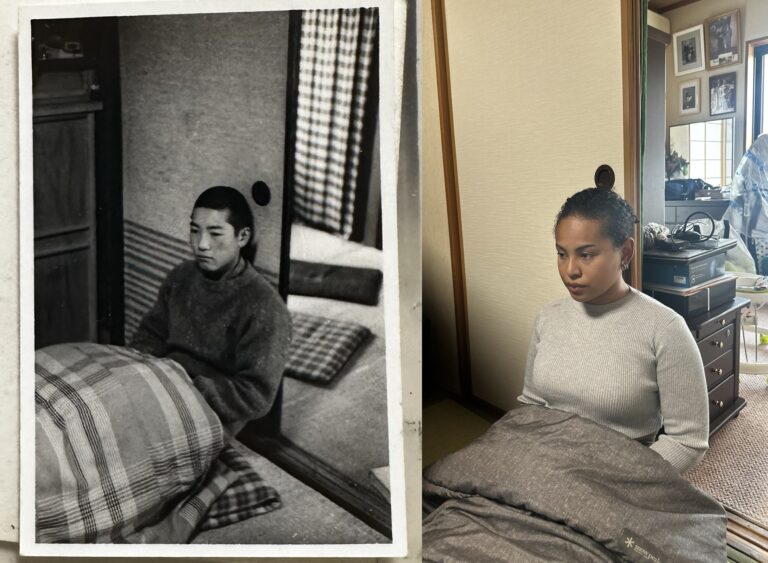

なみちえさんが書いてくれたように、最初っから最後まで振り返ると、ふたりがそれぞれ手紙のやり取りをしながら、他者を通じて、国や土地や文化を通じて、自分自身や自分のルーツについて理解を深める旅の記録を書いていたような気がしています。

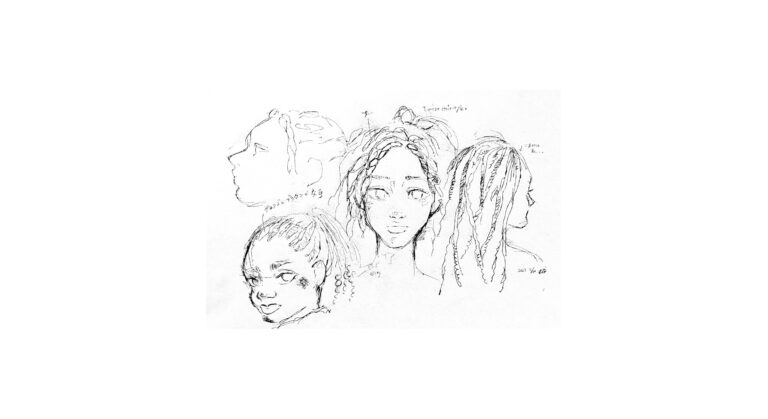

前回のお手紙もとても興味深くて、母方のルーツを探る中でカンボジアのルーツがあることがわかったり、東北のルーツがあったりと、自分自身を知る歩みがさらに深く広がっていく様子を一緒に目の当たりにできたような気がしています。

自分自身のルーツやアイデンティティを巡る旅路というのは、それ自体が超個人的な営みであるにもかかわらず、さまざまな人々の営為とも密接に結びついていること、さらに日本だけではなくさまざまな国や地域の社会や歴史が密接に結びついていることが徐々にわかってきました。

自分自身を知ることがより小さく細かい領域に進んでいくのではなくて、すごく広がって色々な可能性や妄想に繋がっていく。

それがなみちえさんの経験を聞く中で一緒に体験できるのがとてもありがたいなと思ったりしておりました。

自分はクオーターだと思っていたのに、そうじゃなかった?!

これも本当に偶然なのですごく面白いのですが、この往復書簡の締めくくりが、ふたりともDNA検査の話で終わるというのもなかなか興味深いです。

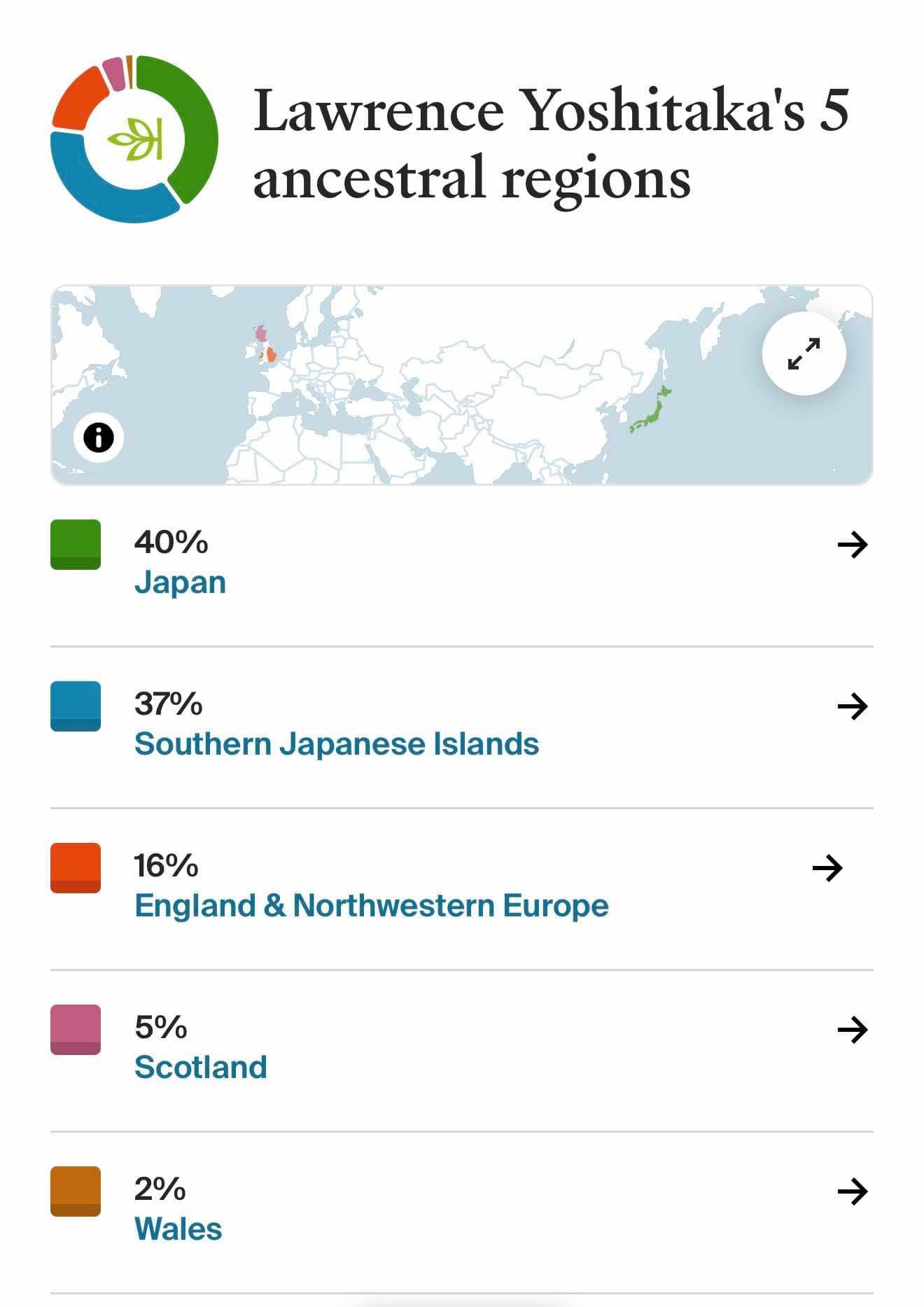

さて、わたしは、主に米国やヨーロッパのデータに強いAncestryというDNA検査を受けたのですが、その結果がこちらです……

じゃじゃん!(古い)

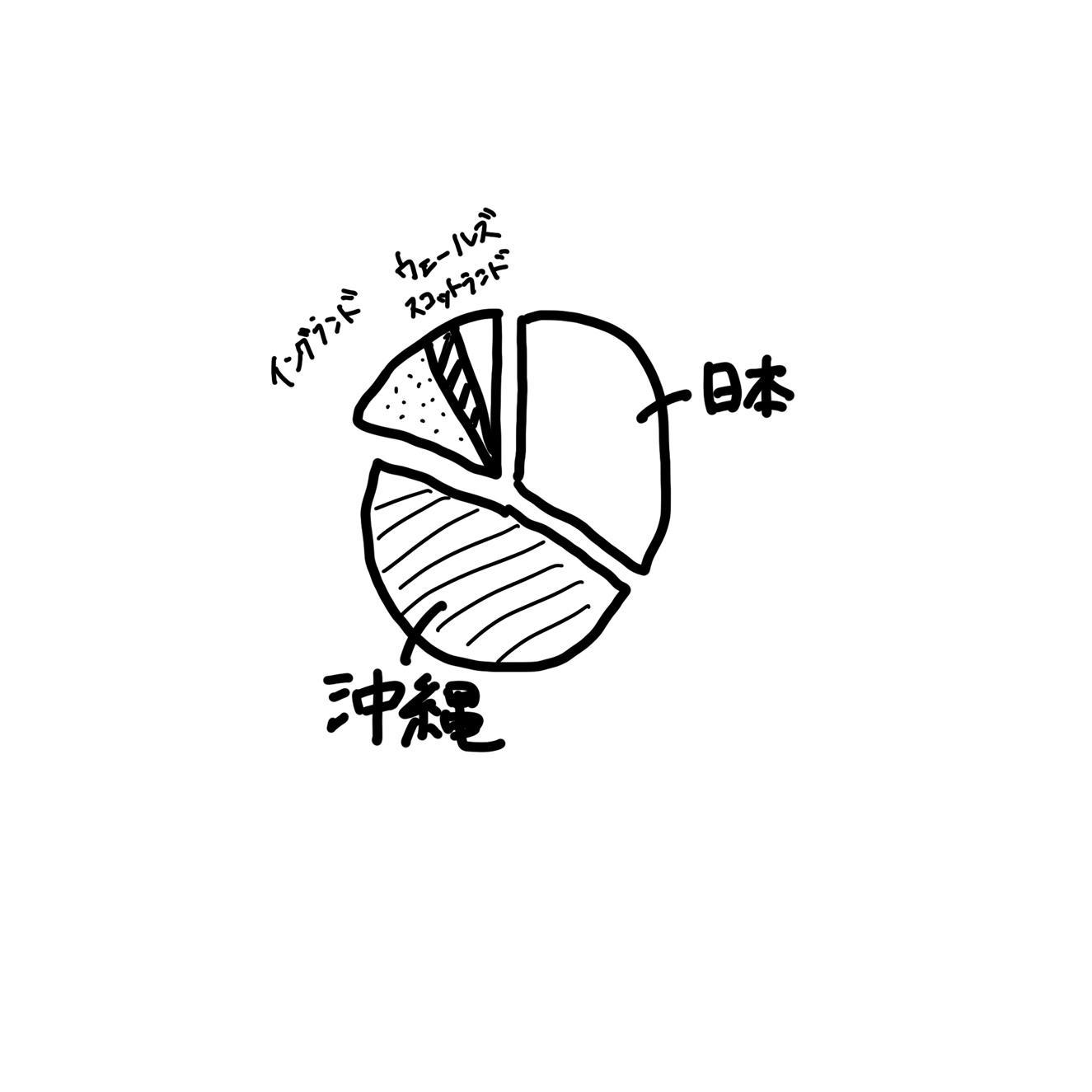

あれ……ジャパンはわかる。ヨーロッパのもろもろもわかる(スコットランドやウェールズが混ざっていたのは興味深かった!)。でも他に結構デカデカとある「Southern Japanese Islands」37%ってなに?

これはつまり、沖縄の島々のことです。

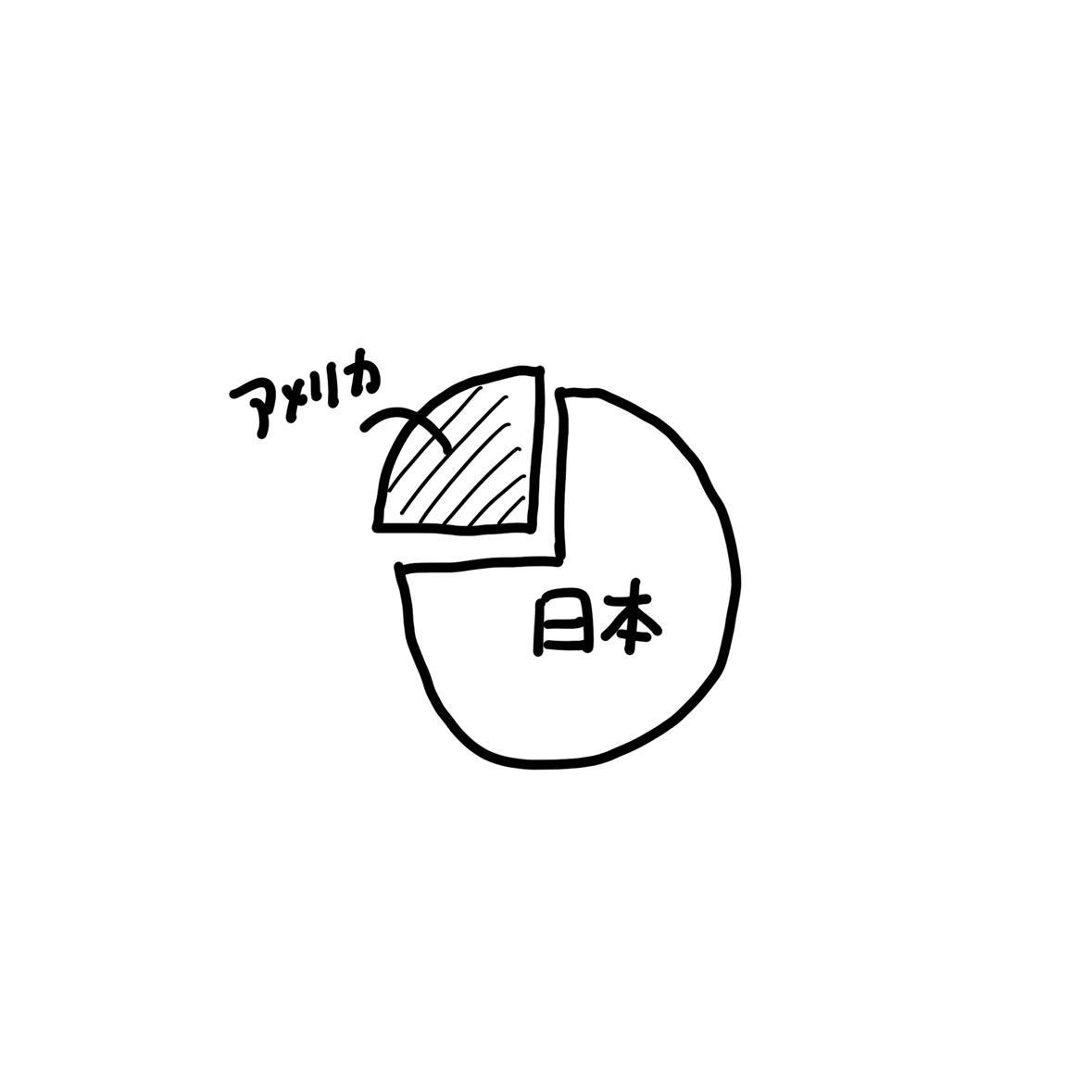

わたしは今まで、4分の1という意味の「クオーター」という言葉を自分のアイデンティティの表現の一つとして使ってきました。イメージとしてはこんな感じです。

しかし、実際に来た結果はこうでした。

これを見た時に、「あ、わたしってクオーターじゃなくて、ミックスだったんだな」って思いました。

なみちえさんは前回の手紙に、家紋や家族の来歴を書いてくれていて、DNAについても「DNA検査によって、『知識』ではなく『実感』としてルーツを感じることができたのは、すごく大きな経験だった」と話してくれていました。

今回の自分の検査でもすごくそのことがよくわかって、知識という意味ではなく、それこそ実感として、沖縄というルーツが自分には大きい割合で存在しているんだな、ということに改めて気付かされました。

先住民のルーツがある自分との出会い

沖縄の島々のDNAが大きな割合で自分の中にあるということが実感としてわかってから、自分の中に生まれた感情が、「わたしは先住民のミックスでもある」ということです。

今までは、「日本」と「アメリカの白人」という大きな二つの枠組みのルーツとしての自分しか考えていなかったところが、今では、「日本」と「アメリカの白人」と、「先住民としての沖縄」の三つのミックスであるという意識をだんだんと持つようになってきました。

自分がこういうふうに、先住民のミックスであるという認識をもつようになった直接的なきっかけはDNA検査がもちろん大きいのですが、そうやって自分の中にすんなりと落とし込む上で、二つの背景も関係していたと思います。

一つは、欧米で蓄積されてきたミックスレイス・スタディーズ(Mixed Race Studies)の影響です。

この学問領域では、いくつかの要素が混ざっている状態が分析されていますが、そのベースとなるカテゴリーには、BlackやWhite、Asia、Latinxなどのカテゴリーとともに、Indigenous peoples(先住民)というカテゴリーが当然のように並列されています。そういった研究の枠組みがあることを知っていたがゆえに、自分もAsiaとWhiteとIndigenousのミックスであるというスムーズな理解につながったと思います。

もう一つは、石原真衣さんの『〈沈黙〉の自伝的民族誌―サイレント・アイヌの痛みと救済の物語』(北海道大学出版会)を読んでいたことも大きかったです。石原さんは、本の中で自分の来歴を記述しながら、「和人」と「アイヌ」というカテゴリーの中で、自らのミックスレイス性と向き合ってきた様子を丁寧に描いていました。

そういった経験が背景にあり、特に沖縄に実際に住み始めた今年は、先住民のルーツがあるミックスであるという自己意識をより持つようになりました。

というよりも、それまでは、沖縄は単なる日本の一部だと思っていたから、それがミックス性の構成要素とすら考えていなかった。それこそ、植民地主義による同化の帰結が、自分自身のアイデンティティーの持ち方にも強く影響を及ぼしてきたんだなと思いました。

旅は続く

自分のアイデンティティの中に、自分のルーツの中に、自分でも気づくことがなかった、知らなかった、透明化してきた部分がある。なみちえさんの手紙を読んでもそうだったし、自分自身の検査の結果からも、そういった点に気づけたことがとても大きかったと思っています。

自分の中に確かにあるのに、透明化していたもの。

自分の一部であるのに、まったく知らない部分。

自分自身であるのに、自分自身ではない自分。

そういうことを考えていくと、なみちえさんとのお手紙の最後に辿り着いた思い自体が興味深いなと思っています。

それは、このルーツを巡る旅が、まだしばらく続きそうなのかもな、っていう気持ちです。

前よりはだいぶわかってきた。でもまだまだこれから続きそうな気がしています。そして、その旅は、誰かと分かち合うこともできるんだ、ということに今回の往復書簡を通じて気づくことができました。

なみちえさんのように、わたしも今度は、秋田(横手市)出身の父のDNAのルーツも調べてみたい。そうしたら、またわかることと、わからないことが生まれるだろう。

そして、それはこれからも引き続き誰かと分かち合っていきたい。

そんな、ありきたりのようだけど、自分にとっては新しい気づきにつながっています。

わたしは、とにかくこのお手紙のやりとりが楽しかったですし、貴重な体験ができて嬉しかったです!なみちえさんとは何気にまだ対面でしっかりとお話ししたことがないのも面白いなと思っていて。ぜひお会いできる機会があったら嬉しいです!

引き続きいろんなことが起こっている社会ですが、どうかお互い無理しすぎず、日々の人生を続けていきましょう。本当にありがとうございます!!!