ニュース&トピックス

ハンセン病作家の作品から「生きづらさ」を再考する。荒井裕樹さん新著『無意味なんかじゃない自分』

書籍・アーカイブ紹介

- トップ

- ニュース&トピックス

- ハンセン病作家の作品から「生きづらさ」を再考する。荒井裕樹さん新著『無意味なんかじゃない自分』

疫病が社会を分断した時代を「文学」から読み解く

過去さまざまな差別を生んだ病い「ハンセン病」について、みなさんはどれくらいのことを知っているでしょうか?

ハンセン病は、発症すると皮膚の潰瘍、手・足・顔の麻痺や変形、視覚障害などの症状を引き起こす可能性があります。現在の日本国内では、服薬のみで治癒が可能ですが、有効な治療法が確立していなかった1940年代以前は、多くの人に恐れられていました。

長く国全体で隔離政策が進められ、ハンセン病患者は地域社会から排除されるだけでなく、差別が身近に及ぶのを恐れた親類縁者から関係を断たれたり、暗に自ら命を断つことを求められたりすることもあったのだといいます。当時のハンセン病患者が強いられた壮絶な状況は、松本清張による推理小説『砂の器』などにも描かれています。

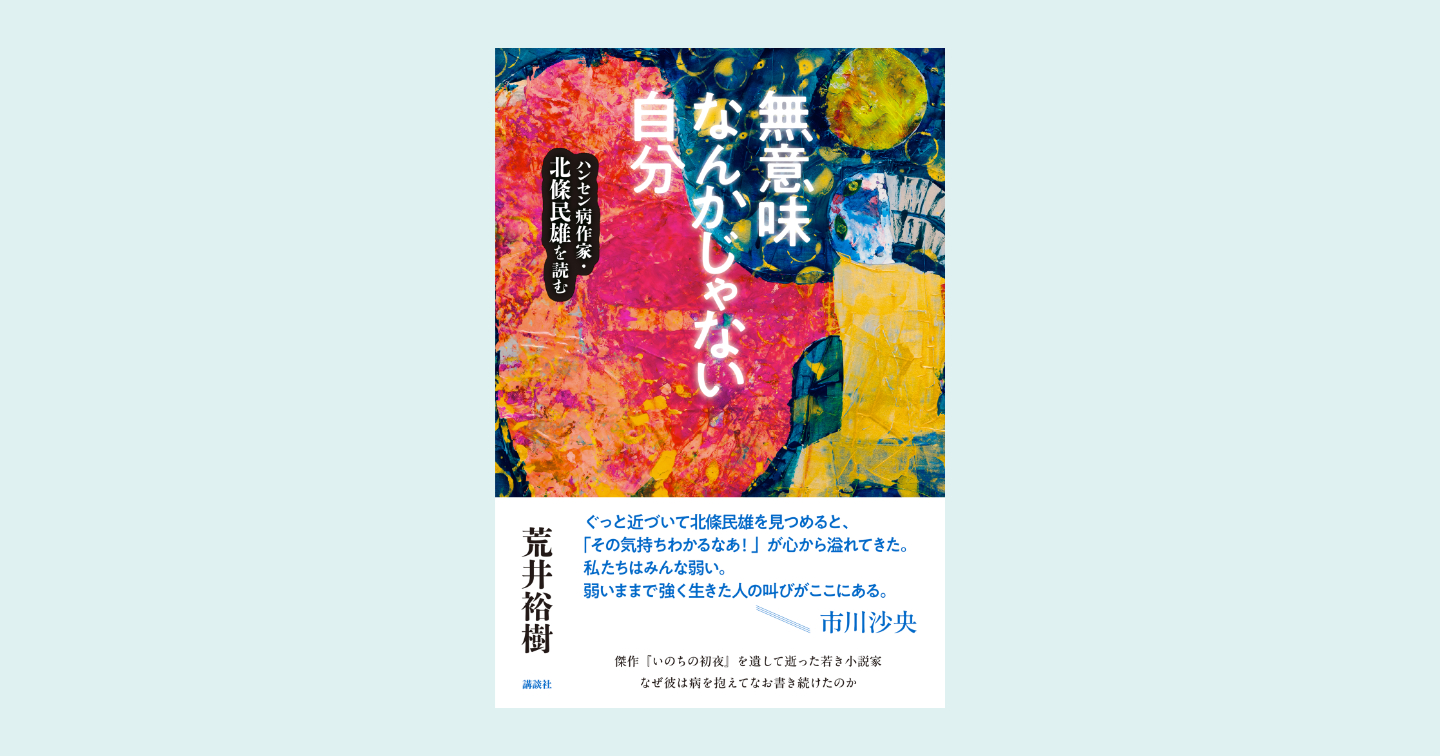

文学研究者・荒井裕樹さんによる新著『無意味なんかじゃない自分 ハンセン病作家・北條民雄を読む』(講談社)は、1930年代にハンセン病を患い、社会から隔絶された療養所で小説を書き続けた北條民雄を取り上げた評論です。文豪・川端康成にその才能を見出されるも、23歳という若さで夭折した作家の作品や生涯について、著者である荒井さん自身の言葉や思いを交えて書かれており、文芸評論に詳しくない読者にも親しみやすい一冊となっています。

なぜ今、北條民雄なのか?

二松學舍大学文学部 教授の荒井さんは、障害や病気とともに生きる人たちの自己表現活動をテーマに研究・執筆を行っています。著書に『まとまらない言葉を生きる』(柏書房)、『障害者ってだれのこと?』(平凡社)、『感情の海を泳ぎ、言葉と出会う』(教育評論社)などがあり、今回の新著では、自身が大学院生時代にはじめて研究報告を担当したという小説家・北條民雄を取り上げます。

なぜこのタイミングで北條を取り上げるに至ったのでしょうか? 荒井さんは、本著の冒頭で“自分のためにも読み直した方がいいような、焦りにも似た衝動を覚えた”と記述し、語学力やコミュニケーション能力、発想力、人間力などさまざまな「力」の優劣を競い合う時代への違和感を投げかけます。

私たちは現在、決して生きやすいとは言えない社会を生きています。(略)社会が個人に対して求めるものが、だんだん複雑に、高度に、高水準になってきたばかりでなく、その求められ方に遠慮も思慮も感じられなくなってきたように思うのです。

(「はじめに」p.19-20)自身の有用性を証明し続けなければいけない社会の中で、“いよいよ大きなもののために自己を棄てること”を求められているように思える。だからこそ、最期まで“自己を棄てること”を拒み、苦闘し続けた北條の姿に、荒井さんは自身の影を見つけることがあると言います。

もちろん、自分と作家の悩みを軽々に同じものとして扱ったり、言葉の表面だけを捉えてわかった気になったりすることは慎むべきだと前置きしつつ、北條民雄という作家を通して、身近で普遍的な命題が見えてくるのではないかとも述べる荒井さん。本書『無意味なんかじゃない自分』では、そうした優れた文学にある、個別性と普遍性との間に橋を架ける力を読者に提示していきます。

芥川賞候補作『いのちの初夜』の評価

現在の韓国・ソウルに生まれ、徳島県で育った北條は、もともと小林多喜二をはじめとしたプロレタリア文学に心酔し、14歳で上京し働きながら文学を志した人物です。1933年、19歳となるこの年に、癩(らい)菌によって引き起こされるハンセン病と診断され、東京都東村山市の「全生病院」(現・国立療養所多磨全生園)へ入院しました。

入院後も創作を続け、川端康成に送った原稿が評価を得たことで、複数の作品が文芸誌〈文學界〉や総合誌〈改造〉などに掲載。1937年の12月に、腸結核のため23歳の若さでその生涯を終えましたが、自身の療養所入所時の体験に取材した『いのちの初夜』は1936年の第2回文學界賞を受賞し、この年の芥川賞候補にもなりました。

北條が入院した全生病院がモデルとなる『いのちの初夜』では、ハンセン病の診断を受けた主人公・尾田が、療養所に入所した日に起きた出来事や、先輩患者・佐映木とのやりとりが描かれます。この作品の終盤に、佐映木が“いのちそのもの”について語る有名なシーンがあると、荒井さんは以下のような文章を引用します。

“人間ではありませんよ。生命です。生命そのもの、いのちそのものなんです。(略)誰でも癩になつた刹那に、その人の人間は亡びるのです。死ぬのです。社会的人間として亡びるだけではありません。そんな浅はかな亡び方では決してないのです。廃兵ではなく、廃人なんです。けれど、尾田さん、僕等は不死鳥です。新しい思想、新しい眼を持つ時、全然癩者の生活を獲得する時、再び人間として生き復るのです。”

(「第五章 光の中の毒」p.129)人間とは何か? 命とは何なのか? 『いのちの初夜』は、生命の根源的な意味を問う作品として大きな驚きを持って迎えられました。川端だけでなく、小林秀雄や中村光夫ら文芸評論家たちからも高く評価され、北條の名は文壇で広く知られることになりました。

作家自身の差別意識をどう問うか

そうした「崇高さ」の一方で、荒井さんがもう一つ着目するのは、他の患者に対して差別を行う北條の「矮小さ」の側面です。例えば『いのちの初夜』には、女性患者たちに無遠慮な好奇心の視線を向ける場面や、重病室で贅沢品とされるタバコを吸う場面などが描かれています。また、北條の作品の中には他にも、自分と同じ病気を患う人たちへの傲慢な言葉や横柄な態度が多くみられます。これらのことを、私たちはどのように受け止めればいいのでしょうか。

1945年の敗戦以降、基本的人権の尊重を掲げる新憲法の施行などを背景に、ハンセン病患者たちによる人権を取り戻すための社会運動が行われるようになります。それらの社会運動に深く関わる戦後の「療養所作家」たちから、北條はその功績を認められつつも、ハンセン病を絶望的な病気として描いた「乗り越えるべき旧弊な価値観の持ち主」と評されるようになりました。

しかし荒井さんは、作品の中に現れたそうした態度を、「自分が生きていることに意味のある存在である」と信じたいが故のものではないかと指摘します。そして、この北條の痛々しい態度が、“現代社会の中で「生きづらさ」を抱えてさまよう、荒井さん自身も含めた少なくない人たちの姿と重なって見えることがある”と言うのです。

自分が「差別されている集団」に所属していたとして、その苦しみから逃れるために「自分だけは違う」と言ったり考えたりすることは許されるのか。

(「はじめに」p.18)この問いかけは、本の冒頭で行われ、最終章で再び問われるものです。そして、明確な答えがある訳ではありません。それでも荒井さんは、このような回答が示しにくい問いに対して、「そうせざるを得ない姿」をなるべく細やかに考えて、問いの解像度自体を上げていくしかないのだと言います。

「互いにとげとげしく生きてしまう」現状をまず見つめる

現在の日本で、ハンセン病に苦しんできた人のことを考える機会は少なくなっているかもしれません。しかし、例えば新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が流行した際に、過去のハンセン病施策への反省が明記された「感染症法」が話題となったことは、感染症のような目に見えない・わからないものへの「いわれのない差別や偏見」(同法前文より)が、未だ過去のものとなっていはいないことを物語っています。

荒井さんは本の最後を、次のように締めくくります。

現状、言える限りのことを言うとすれば、「私たちは逃げ場なく閉ざされた世界の中で、『無意味なんかじゃない自分』を感じたくて、互いにとげとげしく生きてしまうことがある」という状況を、まずは見つめることかもしれません。もしもこの本を読んで、北條民雄の中に自分の影を感じ、しくしくと胸の疼く人がいたとしたら、この本は一つの役割を果たせたことになるのだろうと思います。

(「終章」p.256)逃げ場がなく、閉ざされた世界に生きる息苦しさを感じる瞬間に、それをもたらす本当の要因が何であるかを考えていく必要ことは、決して簡単ではありません。身近な誰かについ攻撃的な態度を取ってしまうときもあるでしょう。

その時、北條民雄という作家のことを思い出し、自分と自分が置かれている状況のことを見つめ直す機会としてみても良いのかもしれません。

Information

書籍『無意味なんかじゃない自分 ハンセン病作家・北條民雄を読む』

Webページ:講談社

著者:荒井 裕樹

装画:ミロコマチコ

デザイン:矢萩多聞

発売日:2025年5月19日

出版社: 講談社

ページ数:272ページ

【目次】

はじめに

第一章 差別の歴史を振り返る

第二章 差別の感覚を掘り起こす

第三章 北條民雄の生涯

第四章 隔離の中の北條民雄

第五章 差別される自分に戸惑う 「いのちの初夜」を読む(その一)

第六章 光の中の毒を読む 「いのちの初夜」を読む(その二)

第七章 無限ループを走り続ける 〈社会的人間〉とは

第八章 「作家」という生存戦略 北條民雄の日記を読む(その一)

第九章 言葉と心の落差 北條民雄の日記を読む(その二)

第一〇章 麗しく迷惑な友情 北條民雄の日記を読む(その三)

終章

終わりに

Profile

![]()

-

荒井裕樹

二松學舍大学文学部 教授

1980年東京都生まれ。専門は障害者文化論、日本近現代文学。東京大学大学院人文社会系研究科修了。博士(文学)。マイノリティの自己表現をテーマに研究を続ける。『障害者差別を問いなおす』(ちくま新書)、『まとまらない言葉を生きる』(柏書房)など多数。朝日新聞にてコラム「生きていく言葉」を連載中(隔週水曜日)。二松學舍大学文学部 准教授を経て現職。