異なる言語や身体をもつ人たちが集まる創作の場。

たとえば演劇やダンス公演の稽古場や劇場、美術家の作業場であるアトリエ、音楽家が訪れるレコーディングスタジオ。

そこにはどんな問いや葛藤、対話があるのか。それぞれどのような工夫を重ねているのだろうか。

私は障害のある身体、というか、ちょっと人と違う形や性質の身体を持ちながら、ダンスや演劇をしております。その私の目線から見える世界や、私の身体で感じること、時には気になる人とお話ししたりしながら、私の頭の中にあることなどを、文字にしていきたいと思います。

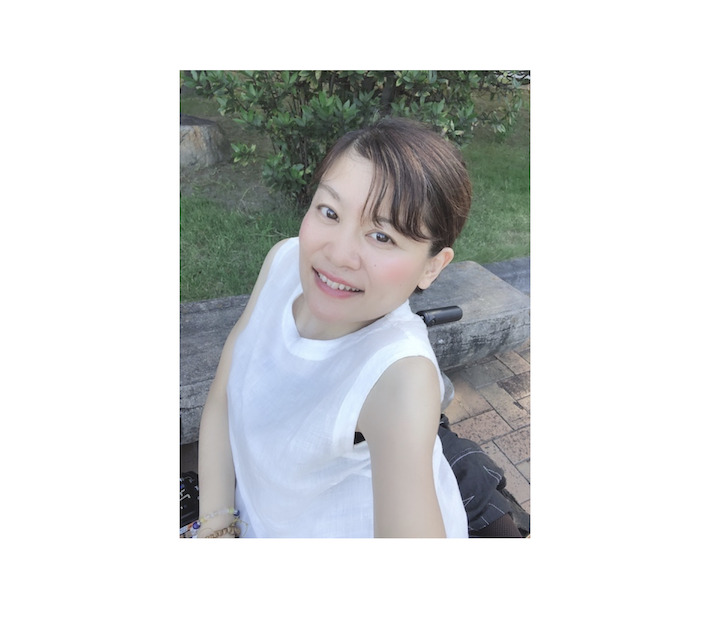

こう語るのは義足の俳優(ときどき車椅子俳優)&ダンサーとして活動する森田かずよさん。

この連載では「創作の場にある問いや葛藤、対話、それらを置き去りにしない環境づくり」というテーマを掲げ、森田さんと共に考えます。

今回は、「障害のある人が俳優として活動すること」に関する話を綴っていただきました。

障害のある人が俳優として活動できる環境は限られている

皆さんにとって、障害のある俳優で、ぱっと思い浮かべることができる人はいるだろうか?

脳性麻痺がある神戸浩さん、ろうの俳優である忍足亜希子さん。映画『37Seconds』で主演を務めた佳山明さんなど、私の頭の中では何人か思い浮かぶ。しかしながら、多くの人を思い浮かべるのは難しい。

なぜかなのだろうか。そもそも障害のある人に対して、俳優として活動していくための場が限られている。俳優を募集する要綱には当たり前のように「心身ともに健康な人」という条件が文言として書かれている。NHKのTV番組『バリバラ』のプロジェクト「障害者専門の俳優養成塾」でも指摘されている通り、この言葉自体が身体および知的、精神などに障害のある人は最初から排除されているのだ。

私自身も、大学進学時に芸術系大学の入試すら受けさせてもらえなかった。25年以上も前のことであり、2021年には、同じ大学に聴覚障害のある生徒が入学したと聞いた。少しずつ改善はしてきているのだろう。しかし、まだまだ問題は山積みである。

なぜ、障害のある人が俳優として活動できる環境が限定されているのか。そこには複数の要因がある。

まず「コスト」の問題があげられる。たとえば聴覚障害のある俳優を起用した場合、稽古やリハーサルにおいて手話通訳が必要になるが、どこもお金や人材が潤沢なわけでない。その費用は誰が負担するのか?

制度の面でも課題がある。習い事にはヘルパーを使うことができるが、俳優の仕事として賃金が発生する場合は、経済活動となり、ヘルパーのが使用できなくなる。

また物理的にバリアがあることも多い。

撮影現場、稽古場、劇場などは、車椅子が入れない、通ることができない、できたとしても通りにくい場所がまだまだ多い。撮影や稽古のスケジュールも過酷である。

環境だけではなく、人の意識の中にも要因はある。今まで障害のある俳優に出会ったことがなかったり、一緒に創作をしたことがなかったりする演出家やプロデューサーにとっては、障害のある俳優と一緒に作品づくりをするということすら想定されない。俳優を選ぶ段階で、障害のある俳優が選択肢に入らないのだ。

障害のある俳優でいい人はいない?育っていない?どんな人たちなのかわからない?いや、そもそもそれ以前の問題が大きい。俳優養成所など育成の場においても、健常者よりもハードルが多く、スタート地点にすら立てないことはいまだ現実としてある。

障害のある俳優がノックをしても、向こうが扉を開こうとしてくれない限り、決して開かれない。

障害のある役を誰が演じるのか

『コーダ あいのうた』を観た。2022年アカデミー賞作品賞、脚色賞、俳優のトロイ・コッツァーが助演男優賞を受賞した作品だ。

この映画に対して、SNSなどで称賛の声が多く挙がっていたように思う。何が評価されていたのか。まずコーダ=ろう者の家庭に生まれた聴者の心情を丁寧に描いていたこと。そして実際にろうの役柄をろうの俳優が演じたこと。

わたし自身は、エミリア・ジョーンズが演じるルビーが音大受験の会場で歌う場面で、ろう者の身体経験や感覚が、観ている私たちにも開かれていたように感じ、そこに好感を持った。

この映画もきっかけの一つだと思うが、ここ最近、障害を含むマイノリティーの表象について、SNSを中心に議論が生まれている。そのなかでしばしば目にするのは「障害のある役は障害のある俳優が演じるべきだ」という意見だ。障害のある俳優のひとりとしても共感する部分もある。

たとえば障害のある役を健常者の俳優がやることは、障害のある人の演じる機会や権利を阻害し喪失させてしまうという視点は重要だ。当事者を起用し、その視点を入れることで、作品において、誤ったマイノリティー表象や偏見を助長する表現などを避けられる可能性もあがるだろう。

『コーダ あいのうた』においても、ろう者の俳優が3名起用されていた。手話を普段から使用しているからこそ、会話としてのスピード感が生まれ、怒りも、悲しみも、表情と手の動きで余すところなく表現されていた。これはろう者の俳優だからこそ出来たことで、映画自体のリアリティが増したことは疑いのない事実である。そして当事者の背負うものが生き生きと、生々しく描かれた。障害のある人が困難を克服する物語への同情や感動を喚起し、消費するためではなく、物語に深みを増し、膨らみを与えていたように思う。

障害のある俳優は障害のある役しか演じることができないのか

頭の中でこんな考えも浮かぶ。

障害のある俳優は障害のある役しか演じることが出来ないのか?

とくに身体に特徴がある俳優は、健常の俳優では見せることが難しい異種異様なポジションに置かれる場合もある。蜷川幸雄さんの舞台では、小人症の俳優が起用されることがしばしばあった。私もこれまで、老人、幽霊、SM女王様など、特徴があるとされる役をさまざま演じた。そこは自身の強みだとも言えるが、障害のある俳優はそこにしか役割がないのか、と言われると、決してそうではないと私は思う。

2019年にアリー・ストローカーという俳優がトニー賞を受賞したのもその一例だ。彼女はブロードウェイにおいて車椅子を使用する俳優として受賞前から有名だった。しかし、トニー賞を受賞した作品『オクラホマ!』で演じた役はアド・アニーは、障害がある役ではなく、車椅子に乗る設定のある役ではなかったのだ。

『オクラホマ!』は1943年が初演、現在まで何度も世界各地で上演されているとても有名なミュージカルである。アド・アニーは障害がある役ではない。そこに車椅子に乗る俳優が選ばれ、演技を評価されたことに、演じることへの新しい可能性を感じたのである。

もちろんそれは、俳優だけの力ではなく、演出の力も大いに作用しているだろう。そのことで思い出したのが、わたしが夢歩行虚構劇団に所属していたときの話だ。

夢歩行虚構団は、LGBTや身体および精神障害のマイノリティーに対して寛容であった。

在団中、代表のだるまどかさんは、毎公演、私に「森田、今回はどうする?」と聞いてきた。与えられた役を演じることに対し、以下の3つのパターンを想定し、私にどう演じ、表現するかを選ばせてくれていたのだ。

1.元々の役のキャラクターが台本上の設定において足が悪いなどの障害を持っている。

2.役に障害はないが、私が演じることにより、足が悪いなどの設定を加える、もしくは含ませる。

3.役に障害がない。そして私も障害を一切関係なく演じる。

観客から見てこの設定が的確に伝わっていたかどうかはわからないが、私にとって、この3つは台本を解釈する上でも、演じる上でも大きな違いがある。

とくに3を選択した場合は、観客に「自分の障害を含んだ身体を役に投影すること」に対しての責任を含んでいる。つまり障害のある身体でありながら、障害のない身体、いやそういったことも超えた、役として存在し、観客を納得させなくてはならない。

舞踊評論家の尼ケ崎彬氏が『ダンス・クリティーク―舞踊の現在/舞踊の身体』という本の中で、俳優の「表現する身体」を「観客が表現する俳優自身の身体を意識せず、役(キャラクター)という表現された仮象の身体だけを見るのである。このとき俳優の身体は透明な媒体となるだろう」と書いている。

「身体が透明な媒体となりうる状態」

たしかに「俳優」という存在と技術に求められていることはこの通りだろう。しかし、本当にそんなことが可能なのか、という疑問は残る。とくに障害のある身体が動く限り、この現象は起こりえないのではないか?障害のある身体は「透明な媒体」となりえるのだろうか?

自身の経験から紐解いてみると、私が今まで演じた役では、1も2も3も存在した。一番最近出演した『フクローじいさんとベル子ちゃん』(2022年5月28日・29日、東京芸術劇場アトリエウエストにて上演)では5歳の女の子を演じた。

この役には障害はないし、物語上でも説明されていない。いわゆる3の状態である。しかしながら観客の目に映るのは私の身体であり、そこから無意識に物語に私の身体性を織り込む。そして時間の経過と共に慣れを生むのではないか。それにより「俳優自身の身体を意識せず」というわけではないが、意識しながらも透明な媒体となりえるのかもしれない。

私たちはこれからどんな物語を築いていくのか?

創作に携わる私たちはこれからどんな作品を創作していくのだろうか。そして皆さんはどんな物語が観たいのだろうか。

3月に『23時のカステラ』という公演を行った。(現在、配信中)映画『37Seconds』で主演を務めた佳山明さんを相手役に迎え、私との二人芝居とした。そして大阪の小劇場「プラズマみかん」の中嶋悠紀子さんに脚本・演出をしてもらった。それぞれの障害を含む身体にまつわること、自身の恋愛観、親のこと、介護について対話を繰り返し、脚本を執筆してもらった。出来上がった物語はフィクションだ。しかし、障害があることや女性であること、その環境や関係から立ち上がるものを物語の主題に置き、時に生々しい言葉を用いた作品だった。

障害を扱うと、そこだけを主題に置いてしまいやすい。理由としては、観客にとって、それだけ知られていない部分があるからこそかもしれないし、葛藤は感動を促しやすいという面もあるのかもしれない。障害や違いの面白さも、まだまだ描かれていくべきだろう。とくに当事者の目線でこれからたくさんの物語が紡がれていって欲しい。もちろんリアリティのある身体や言葉を用いて。

そして、私としては、もうひとつ展開を見せていきたい。そもそも障害のある俳優が出演するからといって、障害を主題にする必要はないし、そんな物語ばかりではつまらない。障害のある身体も、日常生活を営んでいる。道を歩き、学校にも、職場にも街にも存在し、友達にはいなくとも、友達の友達くらいの関係性の中にはいるかもしれない。

多様な身体を持つ俳優はこれからどんな物語を描き、どんな演技や身体を見せていくのだろうか。わくわく止まらない。

※今回の原稿は、筆者が2019年に自身のブログで書いた「透明な身体」を元に加筆修正しております。

Information

参考文献

・「ろう者役には、ろう者の俳優を」はなぜ日本で定着しないのか。『コーダ』が映画界に残した功績

Profile

この記事の連載Series

連載:森田かずよのクリエイションノート

![]() vol. 112025.04.28「障害とダンス」の実践と研究をしてきたわたしの現在地

vol. 112025.04.28「障害とダンス」の実践と研究をしてきたわたしの現在地![]() vol. 102024.12.25テレビドラマ『パーセント』のスタッフ顔合わせで伝えたこと

vol. 102024.12.25テレビドラマ『パーセント』のスタッフ顔合わせで伝えたこと![]() vol. 092024.06.14滞在先で医療ケアが受けられる場所を探すこと

vol. 092024.06.14滞在先で医療ケアが受けられる場所を探すこと![]() vol. 082023.12.26「歩く」を解体して見えた景色

vol. 082023.12.26「歩く」を解体して見えた景色![]() vol. 072023.09.0416年活動してきた劇団が生み出した「障害演劇を作るための創作環境規約」にふれて

vol. 072023.09.0416年活動してきた劇団が生み出した「障害演劇を作るための創作環境規約」にふれて![]() vol. 062023.06.02踊ること、自分の身体のこと、それを誰かに見せること、その逡巡。キム・ウォニョンさん×森田かずよさん

vol. 062023.06.02踊ること、自分の身体のこと、それを誰かに見せること、その逡巡。キム・ウォニョンさん×森田かずよさん![]() vol. 052023.04.07わたしの義足とわたしの身体の関係

vol. 052023.04.07わたしの義足とわたしの身体の関係![]() vol. 042022.12.21「障害のあるアーティスト同士が出会う場」で私が聞きたかったこと

vol. 042022.12.21「障害のあるアーティスト同士が出会う場」で私が聞きたかったこと![]() vol. 022022.05.19私ではない身体が生み出したダンスを、私の身体はどのように解釈するのか

vol. 022022.05.19私ではない身体が生み出したダンスを、私の身体はどのように解釈するのか![]() vol. 012021.12.22ダンス創作を通して「わたし」と「あなた」が出会う

vol. 012021.12.22ダンス創作を通して「わたし」と「あなた」が出会う