わかりあいたいのに、うまくいかない。話したいと思いながら、機会がやってこない。身近だからこそ、上手に会話ができない。そんな人はいますか。

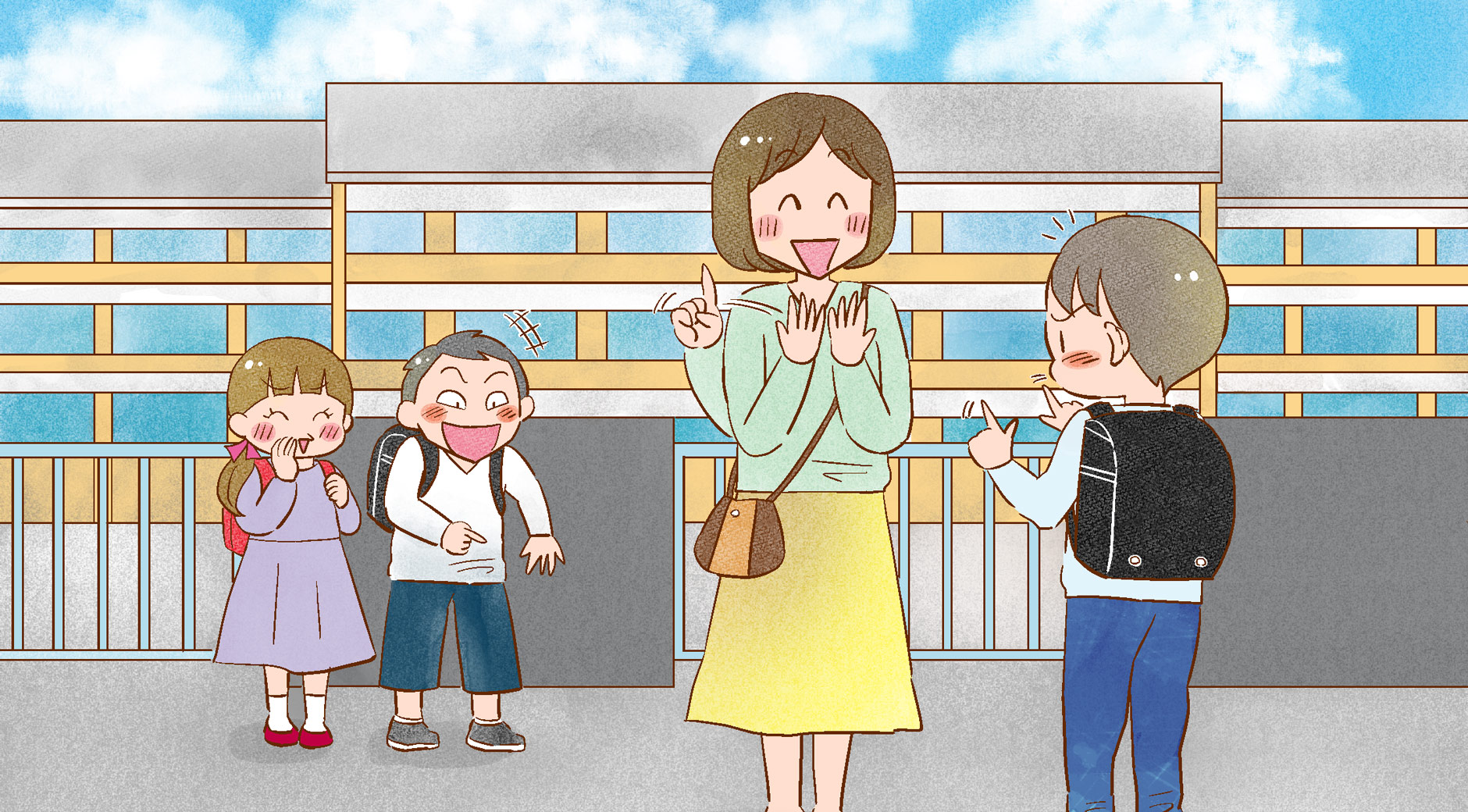

連載「いま話したい人がいる」は、ライター/エッセイストの五十嵐大さんによるエッセイです。手話を第一言語とする両親と、思春期に手話を使うことをやめた息子。30代になり、家族と向き合いたいと考えた五十嵐さんは、手話を学び直すことにしました。

このエッセイでは、五十嵐さんが手話を学びながら考えたこと・気づいたこと、家族の間で起きた出来事などを綴っていきます。大切な人との共通言語を取り戻すとはどういうことなのか。失われた関係性はどうしたら回復できるのか。五十嵐さんの視点を通して、「いま話したい人」との関係に想いを馳せてみませんか。

第1回は、五十嵐さんが手話を学び直すことにしたその想いについてお届けします。

ぼくが中学生の頃、実家の壁には穴が空いていた。やり場のない怒りをぶつけるように拳を打ちつけ、空いてしまった穴だ。制服や通学カバンをハサミでズタボロにしたこともあった。新品のMDコンポを床に叩きつけたこともあったっけ。

そうやって怒りを顕にするとき、両親に対して、必ず吐き出す言葉があった。

「なんで聴こえねぇんだ……なんで俺の親は障害者なんだよ!」

ぼくの両親は耳が聴こえない。父親は後天性の聴覚障害者であり、母は生まれつき聴力がなかった。そんなふたりから生まれたぼくは、コーダ(CODA、Children of Deaf Adults)と呼ばれる。このコーダは、現在、日本に2万人以上存在すると言われている。けれど、当時はそんなことすら知らなかった。耳の聴こえない両親に育てられている子どもなんて自分くらいだと思いこんでおり、それが原因でとても孤独だったのを覚えている。

ふたりの障害を責めるようなことを言っても、彼らはぼくを叱らなかった。父は哀しげに押し黙り、母は困ったように「ごめんね」と笑う。瞬間、罪悪感に襲われる。けれど、どうしたらいいのかわからなかった。ぼくに“答え”を教えてくれる人は、どこにもいなかった。道標がない道のりは、どこまで行っても真っ暗闇だった。

手話を嫌い、覚えることをやめた日

両親は“日本手話”を使ってコミュニケーションを取る。もちろん、ぼくもそれを見て育った。幼い頃、両親が両手を動かし“お喋り”しているところを見るのが好きだった。表情は豊かで、無音なのに騒がしい(後に知ったことだが、手話では顔の動きも重要な意味を持つ)。両親、特に母親は誰よりもお喋りな人だと思っていた。

けれどぼくは、思春期に差し掛かる頃、手話を捨てた。クラスメイトに手話は「おかしい」と笑われてしまったこと、近所の人たちから障害者の子どもであることを「可哀想」だと言われたこと、手話を尊重しない祖父母から「手話なんて覚えても、世のなかに出たときに役に立たない」と言われたこと、さまざまなことが、ぼくから手話を使いたいと思う気持ちを奪った。

手話なんて覚えても、意味がないんだ。笑われ、蔑まれ、同情されるだけなんだ。

そんな想いが波紋のように胸中に広がり、ぼくは手話を覚えることをやめた。

それはつまり、両親とぼくとの間にある“共通言語”を捨て去ることと同義だった。共通言語を失ったぼくらは、コミュニケーション不全に陥ってしまった。もちろん、幼い頃に身につけた手話を使い、簡単な会話ならできる。けれど、成長するにつれて、会話のなかに難しい話題が入り込んでくる。

たとえば、進路について。どの高校に進学するのがベストなのか。大学には行ったほうがいいのか。そこでどんな勉強をすべきなのか。

あるいは、人間関係について。学校でいじめられていること。それをどのように解決したらいいのか。そのとき抱いていたつらさや哀しみを、どう伝えればいいのか。

気がつけば、それらのことを正確に両親に届ける術を失っていた。ややこしく入り組んだ問題を伝えるためには、彼らの言語である手話が必要だった。口話や筆談では、どう頑張っても伝えきれない。曲解され、疲労感と諦念だけが残ることもある。だからぼくは、すべてひとりで解決する道を選んだ。聴こえない両親には頼れない。どんな問題が起きても、自分自身で解決するしかない。そう諦めていた。

大人になってからも、その想いは後を引くようにぼくを包み込んでいた。聴こえない両親と分かり合うことなんて、一生できない。それはコーダとして生まれたぼくの運命なんだろう。仕方ないじゃないか。

それからしばらく経って、物書きとして独立したぼくは、両親との関係を2冊のエッセイに綴った。『しくじり家族』『ろうの両親から生まれたぼくが聴こえる世界と聴こえない世界を行き来して考えた30のこと』と題した2冊を書き上げる作業は、正直、とてもしんどいものだった。自分の情けない姿、格好悪い姿、どうしようもない姿をさらけ出したのだ。それも当然だろう。

けれど、過去を文章にすることで、見えてきたものがあった。それは、両親を心の底から愛している、という事実だ。

「障害者の子どもになんて、生まれてきたくなかった」

「“ふつう”の親が欲しかった」

そんな言葉を繰り返し繰り返し、何度もぶつけたぼくのことを、彼らは絶対に見捨てなかった。いつだってぼくの味方でいてくれて、一生かけても到底返しきれない愛情を注いでくれた。それが愛情じゃないと言うのなら、世界中探しても愛情と呼べるものなんて見つからないだろう。それを痛感するたび、過去の自分が恥ずかしくなった。どうしてぼくは彼らを否定したのか。どうしてぼくは、手話を捨てたのか。それが彼らにとって、どんな意味を持つのか。そこに考えが及ばないぼくは、とても子どもだったのだ。とても愚かで、幼くて、自分勝手な子どもだ。

コーダは聴者でもろう者でもない、狭間に生きる存在

だからこそ、ぼくはこの春から、手話の勉強を始めることにした。30代も後半に差し掛かり、一から新しい言語の勉強をスタートするのは、若干の不安があった。

いまさら身につけられるのだろうか。途中で投げ出したくなってしまうのではないか。それでも、手話の世界に飛び込んでみたい。それは「新しい言語を学ぶ」というよりも、「両親との関係をやり直したい」という気持ちに近かった。彼らの第一言語である手話を身につけることで、いままで伝えられなかったこと、本当に言いたかったこと、わかってほしかったことを届けられるようになる。そうなって初めて、ぼくらはもっと豊かな親子関係を築けるのではないか。それはとても淡く、吹き飛んでしまうほど小さな希望だった。でもぼくは、確信していた。手話を学ぶことが、心の底から両親と笑いあうための、新しい世界への鍵になると。

いま、手話を学ぶ手段はたくさんある。手話を学びたい社会人を募るサークルもあるし、各自治体では手話通訳者を養成する講習会も開催されている。

そこで自治体に問い合わせをしてみた。3月某日のことだった。

「今年度の手話講習会に申し込みたいんですが……」

すると、電話越しに申し訳なさそうな声が響いた。

「申し訳ありません。コロナの影響で、手話講習会の実施が延期になってしまったんです」

手話は目で見る、動きのある言語だ。手の動きだけでなく、眉や口の形も重要な意味を持つ。手話についての教本はたくさんあるが、せっかくなら講師に直接教えてもらいたいと思っていた。しかし、コロナの影響でそれは叶わないらしい。

実施されるまで待つしかないのかな……。そう思っていると、このご時世を踏まえ、オンラインでの手話教室がいくつもあることを教えられた。それはありがたい。早速ぼくは、前評判も良いひとつのオンライン講座に申し込むことにした。

申込みにあたっては、いくつか個人情報を伝える必要がある。そのなかに、「聴こえの程度」を確認する項目と、「手話学習歴」についての項目があった。

「聴こえの程度」にはろう者、難聴者、聴者の選択肢が並ぶ。そこで違和感を抱く。自分は何なのだろう。一般的な尺度で言えば、ぼくは“聴者”に当たるだろう。聴力に問題がないので、それも当然だ。しかし、ぼくは自分のことを完全な聴者だとは思っていない。

ぼくはコーダだ。聴こえる世界で生きる聴者とは異なり、コーダは聴こえない世界と聴こえる世界とを行き来する、その狭間であるコーダの世界で生きる存在だ。この感覚は、聴者にもろう者にもわかりづらいものかもしれない。

たとえば、実家に帰省したとき、我が家には無音の空間が広がっている。テレビは消音にされていて、字幕だけが表示されている。その状況に対して、なんら違和感がない。なんならしばらく経ってから、「あれ? テレビの音、鳴ってなかったの?」と気づくことすらある。ぼくにとって、聴こえない世界は異質なものではなく、ごく自然なものなのだ。聴こえなくたって不便はないじゃないか、と感じているからかもしれない。

その一方で、ふだんは聴こえる世界で生きている。聴者とコミュニケーションを取り、音声で会話をする。その世界に、手話は存在しない。耳を傾ければ、聴きたくないことも含めさまざまな情報が氾濫した洪水のように流れ込んでくる。

そんな世界を行き来しているから、ぼくは自分のことを、聴こえる世界と聴こえない世界を行き来しながら生きる人間だと思っている。でもどちらの世界にも居場所があるようでそれは、どちらの世界にも居場所がないこととイコールだとも思う。コーダはしばしば、「あなたは聴こえるんだから良いじゃないか」と言われることがある。けれど、それは違う。どちらの世界にも居場所がない寂しさを感じる存在でもあるのだ。

コーダにとっての「手話学習歴」とは……?

結局ぼくは、「聴こえの程度」を確認する項目で「その他」にチェックを入れ、「ぼくはコーダです」と記入した。

次いで、「手話学習歴」。これには頭を抱えた。

ぼくの手話学習歴って、一体何年なんだろう……?

生まれてすぐ、両親の言語である手話に触れてきた。でも、それは“学習”とは意味合いが異なる気がする。一般的な聴者が音声日本語に触れるように、ぼくの身近には手話が存在していただけだ。「学習しよう」と思っていたわけでもなく、手話はすぐ隣にあった言語なのだ。

でも、ぼくの場合、途中で投げ捨ててしまったため、生まれてずっと勉強してきたとも言い切れない。手話を嫌い、離れていたブランクがある。けれど、両親と会話するときには拙いながらも手話を使っていたし、その過程で新しい手話表現と出合うことも多々あった。うーん……。

迷った挙げ句、ぼくは手話学習歴を「年齢」で記入することにした。30年以上。その数字だけを見れば、相当勉強している人だ。これで大丈夫だろうか。

案の定、嫌な予感は当たってしまった。申し込みから数日後、メールが届いた。

「五十嵐さま、お申込みありがとうございます。五十嵐さまの手話学習歴を踏まえますと、お申込みいただいた入門編は物足りない内容かと思います」

そりゃそうだよな。「手話学習歴30年以上」と言っている人間が、入門編に申し込んでいるのだ。何かの間違いだと思っても仕方ない。

でもぼくは、手話の基礎から学びたいと思っていた。両親と過ごしてきた期間、簡単な手話は身につけることができていた。しかしそこには家庭内で使われる“ホームサイン”も混じっていただろうし、なかには間違って覚えてしまったものもあるだろう。ぼくはコーダとして生まれたけれど、正しい手話が使えるとは言えないのだ。だからこそ、一から学び直したい。それは自分のなかにある“甘え”を捨てることでもあった。親ならこれくらいわかってくれるだろう。そんな気持ちを捨て去り、正しい手話で会話がしたかったのだ。手話を言語として捉えている、そこは経緯に似た気持ちもあったのだと思う。

「申し訳ありません。わたしはコーダとして生まれたため、幼い頃から両親の手話に触れてきました。けれど、正しい手話を身につけられたかというと自信がありません。なので、一から手話を学び直したいと考えています」

そう返信した。すると、「申込みの通り、入門編で進めさせていただきますね」と届いた。コーダのぼくは少々ややこしい生徒だったかもしれないけれど、どうにか受け入れてもらうことができた。

これから手話学習がスタートする。それはぼくにとって、両親との間に存在していたはずの、“共通言語”を取り戻す旅路だ。それを取り戻したとき、ぼくは両親とどんな会話をするのだろうか。どんな会話ができるのだろうか。これまでに感じたことのないような高揚感と期待を覚え、ぼくは初回の受講日を待った。

(つづく)

※記事中の登場人物については、プライバシー保護のため一部フィクションを織り交ぜて描写しています。

Profile

Profile

![]()

-

ミカヅキユミ

イラストレーター

新潟県在住。先天性の聴覚障害を持つ。2児(ともにコーダ)の母。幼いころから絵を描くことが好きで、美術系の学校を卒業後、一般企業に就職。イラスト制作の仕事に携わる。第一子妊娠&出産を機に、8年勤めた会社を退職。子どもが生まれてから育児絵日記をスタート。消しゴムはんこ作家として活動歴あり。オーダーや委託販売で経験を積む(現在は活動休止中)。現在はライブドアブログ「背中をポンポン」やSNSにて、聴こえない自分の日常や子どもたちとのエピソードをコミックエッセイで発信している。レタスクラブwebにて、コーダの子育てをテーマとしたコミックエッセイ「聴こえないわたし 母になる」連載中。