わかりあいたいのに、うまくいかない。話したいと思いながら、機会がやってこない。身近だからこそ、上手に会話ができない。そんな人はいますか。連載「いま話したい人がいる」は、ライター/エッセイストの五十嵐大さんによるエッセイです。

ぼくの両親は耳が聴こえない。そんなふたりから生まれた子どもは、「コーダ(CODA、Children of Deaf Adults)」と呼ばれる。思春期に手話を使うことをやめたぼくは、30代になり、両親とちゃんと向き合いたいと思うようになった。そうして、オンライン手話講座を受講することにしたのだった。緊張の初回、講師から「コーダ」という手話単語を教わる。自分の生い立ちを表す手話単語が存在するなんて、想像もしていなかった……。ろう者と聴者の狭間を漂うような感覚を抱いてきたぼくは、初めて両親の生きる世界に自分の居場所があると感じたのだった。

>第2回「手話を学んで見つかった、ぼくの居場所」

「手話ができれば、みんなと話せるのに」

ぼくがまだ小学校低学年の頃、時々、両親に連れられて、ろう者の集まりに参加することがあった。その場にいたのは、両親が通っていたろう学校時代の同級生たち。両親にとって、彼らと過ごす時間はとても楽しいものだったのだろう。父も母も子どもみたいにはしゃぎ、日が暮れるまで手話でお喋りしていた。

でも、正直、ぼくにとってはつまらない時間だった。両親の手の動きはいつもよりも速く、会話の内容が1ミリも理解できない。目の前で繰り広げられる手話での会話が、まったくわからなかった。

その場にはぼくと同世代くらいのコーダたちも来ていたように記憶しているけれど、元来引っ込み思案なぼくが彼らと馴染めるわけもなく、いつも母の隣に座り、ついていけない会話をただぼんやり眺めるだけだった。

手話ができれば、みんなと話せるのに――。そのときのぼくは、どうにもならないもどかしさを持て余していた。

「言葉が通じない」という苦しさ

手話講座を受けるようになってようやく1カ月が経とうとしていた頃、ちょっとしたスランプに陥ってしまった。コーダであるぼくは簡単な手話ならば使えるし、講師の手の動きに導かれるようにして、体に染み付いた手話の記憶が呼び起こされることも珍しくない。

その一方で、手話単語を間違えて覚えていたり、変な癖がなかなか抜けなかったりすることもあった。真っ白なキャンバスであれば自由自在に色を載せられるのに、ぼく自身は中途半端なグレー。思うように手話が入ってこず、「なんで上手くできないんだろう……」と頭を抱えていた。

ぼくが受けている手話講座では、原則として音声日本語が禁止されている。講師はろう者で、流暢な日本手話話者だ。

講座では、「家族」「仕事」「ペット」など、毎回テーマが決められており、それにそった単語や会話を習っていく。単語一つひとつを説明するときに使われるのはイラストで、そこでも音声日本語での補足はない。徹底的に手話にどっぷり浸かる環境が用意されているのだ。

手話を学ぶ上で、こんなに理想的な環境があるだろうか。最初の頃はそう考えていた。自己紹介や数字など、ぼくにとっては簡単な手話表現がテーマになっていたので、「わかる、わかる。全然問題ないぞ」と呑気に構えていたのだ。

ところが、回を重ねるごとに内容は難しくなっていく。これまで見たことがなかった単語が飛び出し、覚えるのも一苦労だ。しかも、中途半端な知識がある分、それが足を引っ張ることもあった。えーと、いまやった手話は結局、どっちが正しいんだっけ……? 毎週、たった40分の講座だったけれど、終わる頃にはヘトヘトだった。

あるとき、どうしても理解できない表現があった。「小学生からいまに至るまで、自分の人生の流れを簡単に説明する」というお題が出され、それに躓いてしまったのだ。

「なんだっけ、あの、あれです。あの単語が出てこない」

思わず、声に出していた。受講中は音声がミュートになっているので、口にした言葉はどこにも届かない。しかし、講師はそれを見て、厳しく言った。

――五十嵐くん、音声日本語は使っちゃダメだよ。手話で説明してみて。

だから、その手話がわからないのに。焦れば焦るほど、冷や汗が出てくる。

それは一緒に受講しているKさんも同じようだった。手話の経験が一切ないKさんは、しばしば手が止まってしまう。中途半端に知っているぼくとまっさらな状態のKさんとでは苦労の種類が微妙に異なるかもしれないけれど、やはり手話という言語をきちんと習得する道のりは生半可ではないのだ。

どうにか講師のリクエストに応え、パソコンを閉じる。途端に脱力してしまう。手話を覚えるのが、こんなに大変だったなんて。

普段、日本語を使い、日本国内で生きているぼくは、言葉が通じないことで苦悩したことがない。仮に国内で見知らぬ土地を訪れたとしても、そこにいる人たちには日本語が通じる。「共通言語がある」ということは、安心につながる。ぼくはそんな世界で、安寧に過ごしている。

しかし、講座を受けている時間は、そうではない。通じないこと、表現できないこと、理解できないことに戸惑い、落ち込んでしまう。その場で覚える疲労感は、普段の生活でのそれとはだいぶ種類が異なるものだ。

マジョリティ? マイノリティ?

東京都内にあるろう学校・明晴学園の校長を5年間、理事長を4年間務めた斉藤道雄さんが綴った一冊の本がある。『手話を生きる——少数言語が多数派日本語と出会うところで』と題されたその作品には、斉藤さんの実体験を交えつつ、手話やろう文化について綴られている。

この著書の中で、斉藤さんは「健常と障害という概念は、なんとたやすく反転してしまうのだろう」と述べている。それは、斉藤さんがアメリカにある世界で唯一のろう者の文化系総合大学「ギャロ―デッド大学」を訪れたときのことだ。キャンパスにいるのはろう者ばかりで、聴者である斉藤さんはその環境においては、マイノリティとなった。当時のことを振り返り、その状況を斉藤さんは「反転」と表現したのだ。

個人がマジョリティに属するのか、あるいはマイノリティに属するのか。それは置かれている環境に左右されることが多い。

たとえば、日本国内で音声日本語を使うぼくは、音声でコミュニケーションを取る場において「日本語話者」というマジョリティに当てはまる。大人になってからそれが揺らぐ可能性なんて考えたこともなかったし、実際、そういう場面に出くわすこともなかった。

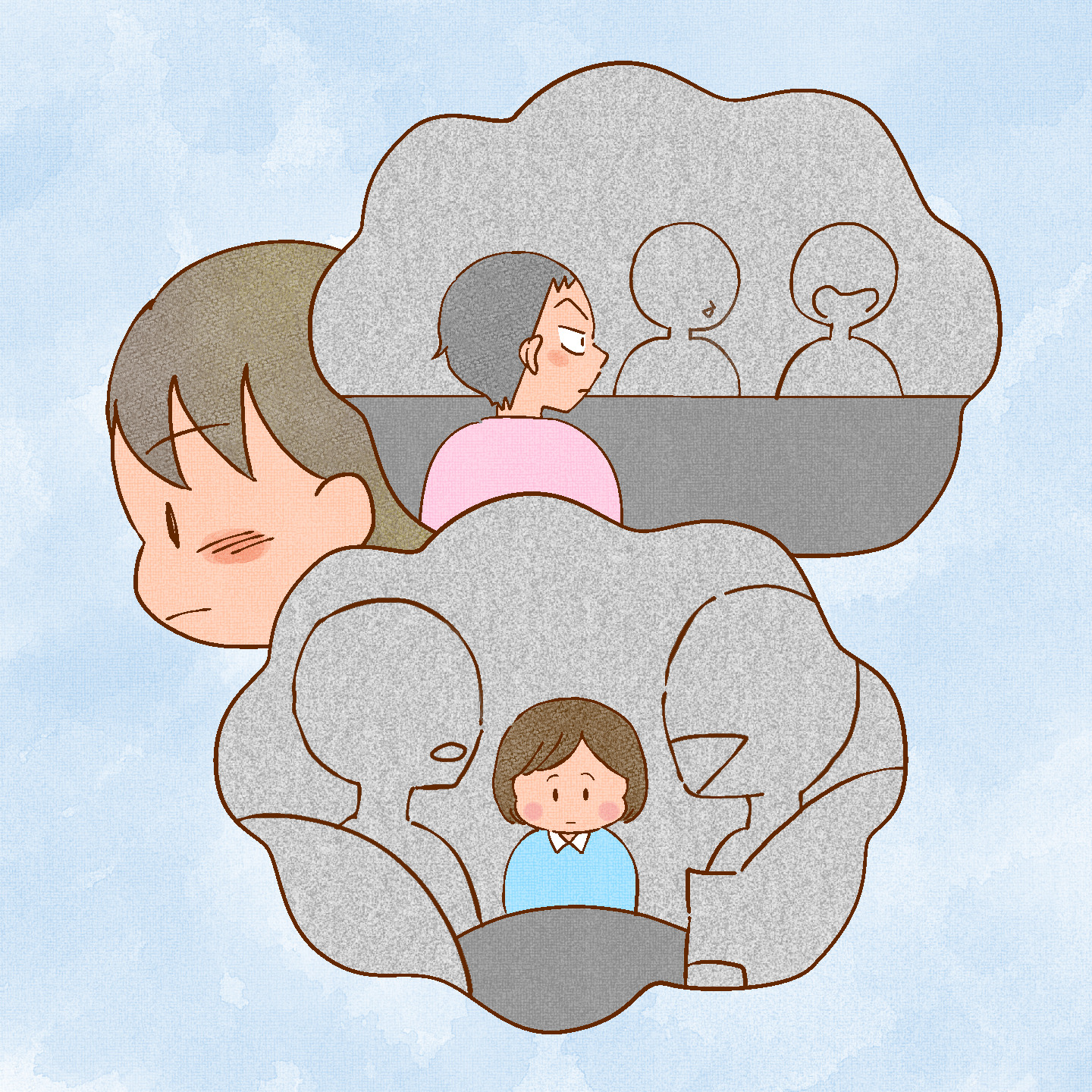

けれど、講座を受けている40分の間は、日本語話者というマジョリティとしての立場と経験が揺らぐ。音声日本語が禁止され、手話での会話のみが許されたその空間において、手話が使えないぼくは必然的にマイノリティになってしまうのだ。マジョリティとマイノリティの立場は、環境に応じて入れ替わる。その考え方を、ぼくは身を以て知った。

※注 この場合「マジョリティ/マイノリティ」は数の多寡ではなく、意識せずとも当たり前にコミュニケーションがとれる側にいられる=「特権」を持つ側(マジョリティ)かどうかという基準で分けている

これを「特殊な状況だったからで、普段の生活には関係ない。そもそも、手話のみの環境に身を置くこともない」と軽んじる人もいると思う。でも、本当にそれでいいのだろうか?

どんなときも、どんな場面においても、自分がマジョリティであることを信じて疑わないこと、さらにはマジョリティであると自覚すらせず、何事に対しても「これが当たり前だ」と受け止めてしまうことはとても恐ろしい。マジョリティの基準に合わせて社会をつくることが当然だという考え方を内面化してしまえば、マイノリティの権利を置き去りにすることにつながるだろう。でも、繰り返すけれど、マジョリティとマイノリティは簡単に反転するのだ。その構造を無視することは、「ある環境において自分がマイノリティになったとき、自身の権利が蔑ろにされても仕方ない」と表明しているも同然である。そんな社会は、とても生きづらいじゃないか。

音声日本語話者という日本社会におけるマジョリティに属する自分が、別の環境や場面、条件では、マイノリティにもなりうる。事実、ぼくはすでに「コーダ」というアイデンティティにおいては社会的マイノリティだ。人は多様な属性やアイデンティティを内包する生き物であり、マジョリティ性とマイノリティ性の両方を複雑に抱えながら生きている。だからこそ、「誰かの権利を無自覚に阻害していないか」について常に考えていきたいと思う。

ディナーテーブル症候群

講座を受けるようになって、あらためて感じたマジョリティとマイノリティという立場の不安定さ、複雑さ。でもそれは、振り返ってみれば、幼い頃から実感していたことだったのかもしれない。

両親に連れられて参加した、聴こえない人たちの集まり。あの場において、手話ができない聴者であるぼくは、マイノリティだった。

あのときのぼくは、「マイノリティ」という概念どころか言葉の意味さえ知らなかった。でも、手話話者たちに囲まれ、理解が追いつかない手話のやり取りを眺めながら感じていたもどかしさ、その場に参加することを想定されていないような居心地の悪さは、きっとこの社会で生きるマイノリティのそれと近い体験だろう。その感情は、絶対に忘れてはならないのだと思う。

そしてもうひとつ。ろう者同士で話すとき、両親があんなにもうれしそうにしていた理由が、最近になって少しだけわかった。

小説家・丸山正樹さんによる「デフ・ヴォイス」シリーズという一連の作品がある。これはコーダとして生まれ、手話通訳士になった主人公が、ろう者が絡むさまざまな事件を解決していく良質なミステリーシリーズだ。最近、その最新作である『わたしのいないテーブルで』を読んだ。

その中に「ディナーテーブル症候群」という言葉が出てくる。

聴者の家族の中で、ろう者が孤立してしまうことがある。会話の内容が理解できず、コミュニケーションに参加できないことから疎外感を覚えるのだ。それがディナーテーブル症候群と呼ばれているという。

たしかに、言葉が理解できなかったら、会話に参加できない。最初から参加しない、と決めているのと、「参加したくても、できない」のとでは大きく意味が異なる。後者の場合は、選択肢すら与えてもらっていないということだ。

本作の中では、丸山さんが現代を生きるろう者から集めた、実際の声が複数引用されている。どれもこれも家庭内で孤立していたことを訴えかける、悲痛な叫びだ。家族であって家族じゃなかったみたい――。

もしかしたら、ぼくの両親も、このディナーテーブル症候群に苦しんでいたのではないか。父も母も、自分以外はみんな聴者という環境で育った。その中でコミュニケーション不全を感じ、哀しい想いをした瞬間は数え切れなかっただろう。だからこそ両親は、思い切って手話で話せる「仲間たち」と会うと、あんなにもうれしそうにはしゃいでいたのだと思う。

人と人との関係を結ぶのは、言葉だ。そんなことはわかりきっているのに、ぼくらはときにそれを蔑ろにしてしまう。過去に「手話を捨てた」経験があるぼく自身が、誰よりも言葉を蔑ろにしてきた立場にいる。

あの日、ろうの大人たちに囲まれ、そこで感じた「伝わらないもどかしさ」。その何倍も、何十倍も、両親は苦しい想いをしてきたのかもしれない。この社会で、彼らがマイノリティであることはなかなか変わらないと思う。でも、せめてぼくと過ごすときくらいは、気兼ねなく自由にお喋りしてもらいたい。だからこそぼくは、こうして手話を学んでいくのだ。

(つづく)

Profile

Profile

![]()

-

ミカヅキユミ

イラストレーター

新潟県在住。先天性の聴覚障害を持つ。2児(ともにコーダ)の母。幼いころから絵を描くことが好きで、美術系の学校を卒業後、一般企業に就職。イラスト制作の仕事に携わる。第一子妊娠&出産を機に、8年勤めた会社を退職。子どもが生まれてから育児絵日記をスタート。消しゴムはんこ作家として活動歴あり。オーダーや委託販売で経験を積む(現在は活動休止中)。現在はライブドアブログ「背中をポンポン」やSNSにて、聴こえない自分の日常や子どもたちとのエピソードをコミックエッセイで発信している。レタスクラブwebにて、コーダの子育てをテーマとしたコミックエッセイ「聴こえないわたし 母になる」連載中。