攻撃が、いつしか融和に変わる日を信じて。“見えない”10代と関わり続ける〈認定NPO法人D×P〉今井紀明さんとの対話 マイノリティ化する子どもたちと|青山誠 vol.02

- トップ

- マイノリティ化する子どもたちと|青山誠

- 攻撃が、いつしか融和に変わる日を信じて。“見えない”10代と関わり続ける〈認定NPO法人D×P〉今井紀明さんとの対話

まちの中で自由にできる場所も少なく、社会全体からどこか“見えにくい”存在になっている現代の子どもたち。中でも、不登校や中退、経済的困難などの課題を抱える10〜20代の存在は大きく取り上げられることが少なく、経済的にも精神的にも孤立している若者が多くいます。

保育者である青山誠さん(社会福祉法人東香会 保育統括/上町しぜんの国保育園 初代園長)と、「保育」や「児童福祉」にとどまらない、さまざまな領域で活動する人をたずねる連載『マイノリティ化する子どもたちと』。今回は大阪へ、若者たちに寄り添い続ける〈認定NPO法人D×P〉代表の今井紀明さんをたずねました。

『マイノリティ化する子どもたちと|青山誠』

https://co-coco.jp/series/minority_children/

〈D×P〉は、孤立するユース世代(13歳〜25歳)のセーフティーネットとして、オンラインで進路や就職・生活相談ができる「ユキサキチャット」や、繁華街の居場所「ユースセンター」などを運営するNPO法人です。

世の中では「こどもまんなか」が提唱され、子どもや若者たちがより生きやすい社会へと進んでいるようにも見えます。しかし、実際には孤立する若者が減ることはなく、子どもの自死数も年々増えている現実があります。彼らと本当の意味で一緒に生きていくために、この社会は、大人たちはどうすればいいでしょうか。

幼児期とユース世代、それぞれ異なる現場で子どもたちと向き合う青山さんと今井さんに、私たち大人が子どもに向ける目線や、世代を超えた他者と生きる上で大切にしたいことを、たっぷりとお話しいただきました。

昔も今も、大人は“一方的”である

——青山さんが関わる幼児期の子どもたちと、今井さんが関わるユース世代の子どもたち。人生のフェーズも違いますし、大人から見える課題はそれぞれ異なる気がしますが、同時に何か、共通の生きづらさのようなものもあるのではないかと思います。

青山 今日お話しするにあたって、以前の〈D×P〉入谷佐知さんへのインタビューや、今井さんご自身のさまざまな発信を見させてもらいました。そこで思ったのが、僕がいつもいる保育の現場と、何だか合わせ鏡みたいな状況があるんじゃないかなって。

幼い子どもたちについてまず言えば、今あまりに大人の目線が集中し過ぎていると感じるんです。それはいろんなデータでも明らかになっていて、子どもだけで活動できる機会が減っていること(※注1)や、子どもに対する大人の比率の増加(※注2)などの数字でも示されています。現代の子どもたちは、狭い範囲で多くの大人に囲まれている事実があるんですね。

※注1:「Playday 2013 opinion poll」「Making London Child-Friendly」

※注2:『【連載】博報堂生活総研・「常識の変わり目」 vol.1:「少子化」を子どもの目から見てみると……』

今井 研究として出ているのは興味深いですね。僕もステップファーザー(継父)として子どもふたりを育てていますが、たしかに行動範囲は狭い感覚があります。

青山 園児たちが塀に登ったりするだけでも、園に匿名の苦情電話が来たり、公園の遊び方ひとつでも、「不適切な保育」として自治体の保育課にある通報窓口に連絡が行ったりして。もう至る所に大人の目があるわけです。僕らの世代だと「どこの子だ」と怒られはしても、それで終わりだったと思うんですが……。

今井 僕も昔は、サッカーボールをぶつけてしまい窓ガラスを割ったり、入ってはいけない場所にうっかり入ったりして怒られましたね。確かに、娘たちの世代ではそういう話をまったく聞きません。

青山 子ども自身や子どもに関わる人への、相互監視化がかなり進んでいる印象がありますよね。こども家庭庁を中心に「こどもまんなか」と言われていますが、それが意外に苦しいのではないかと。つまり、存在が“焦点化されすぎている”気がするんです。

今井 その視点で言うと、僕が関わっているユース世代の子どもたちは逆に、“焦点にされたことがない”と感じます。メディアに取り上げられることはあっても行政の施策には入ってこず、むしろ警察の補導など排除する対象として扱われています。だからこそ、僕らのようなNPOが動かざるを得ない。

ただ一方で、要支援の対象として焦点を当てられた若者たちには、青山さんもおっしゃるように、社会からの圧力がかかりすぎている側面があります。

青山 保育現場とは一見真逆のように見えるけれど、実は地続きのような気がしました。「こう育ってほしい」「保護したい」など、大人の望む焦点の当て方だという点で、いつも一方的な目線にさらされている。その結果、教育対象としての子どもは過剰にフォーカスされ、それ以外の子どもは視野に入ってない、みたいなことが起きているんだと思います。

今井 たしかに。子どもたちが、まるでいないものとして扱われている感覚を受けることがあります。

青山 大人の求めるストーリーに乗らない子たちは、幼児期だと「そんなところに登ってはいけません」という言葉によって行動を「管理」され、大きくなると大人が見たい子どもの姿だけを見られて、それ以外の姿は関心をなくされ視界から「抹消」される。結局どちらも逸脱行動と見なされて、更生を求められる。最近の保育は「ケア&エデュケーション(養護と教育)」と表現されますが、僕は教育の名の下に「養護」が「保護」に、いずれ「支配」になったら怖いなとも思うんですよ。

“表出”を待たずに、言葉を求めていないか

青山 支配によって声が出せなくなると、子どもは身体で表すしかなくなっちゃうと思うんですよね。小さい子なら大きな声で暴れるとか。大きくなれば、お酒や薬に手を出したりするかもしれない。それは大人の一方的な焦点化によって、言葉が塞がれているからなんじゃないかなって。

今井 そうだと思います。特に今の若者には、言葉や態度で反抗しないで、自分の身体で表してくる子たちがいますね。自傷行為や売春、オーバードーズなど、身体的なところで悲痛さを表しているようにも思えます。

青山 そういう子たちって、今井さんたちには言葉で表してくれますか?

今井 本人の言葉が出てくるまではかなり時間がかかります。そもそも、関わってきた大人がものすごく限定されている印象があるんですよね。「お兄さんみたいな人に初めて会った」と話してくれたり、僕がつくった味噌汁を食べて「手づくりなんて5年ぶり」と言ったりするのを聞くと、いかに親以外の大人が介在しなかったかを感じます。そういう環境で生きてきて、周りの誰かに意見を聞かれることがなかったんじゃないかなと。

青山 「本当は言葉を持っている」ということすら、想定されていない気がしますよね。

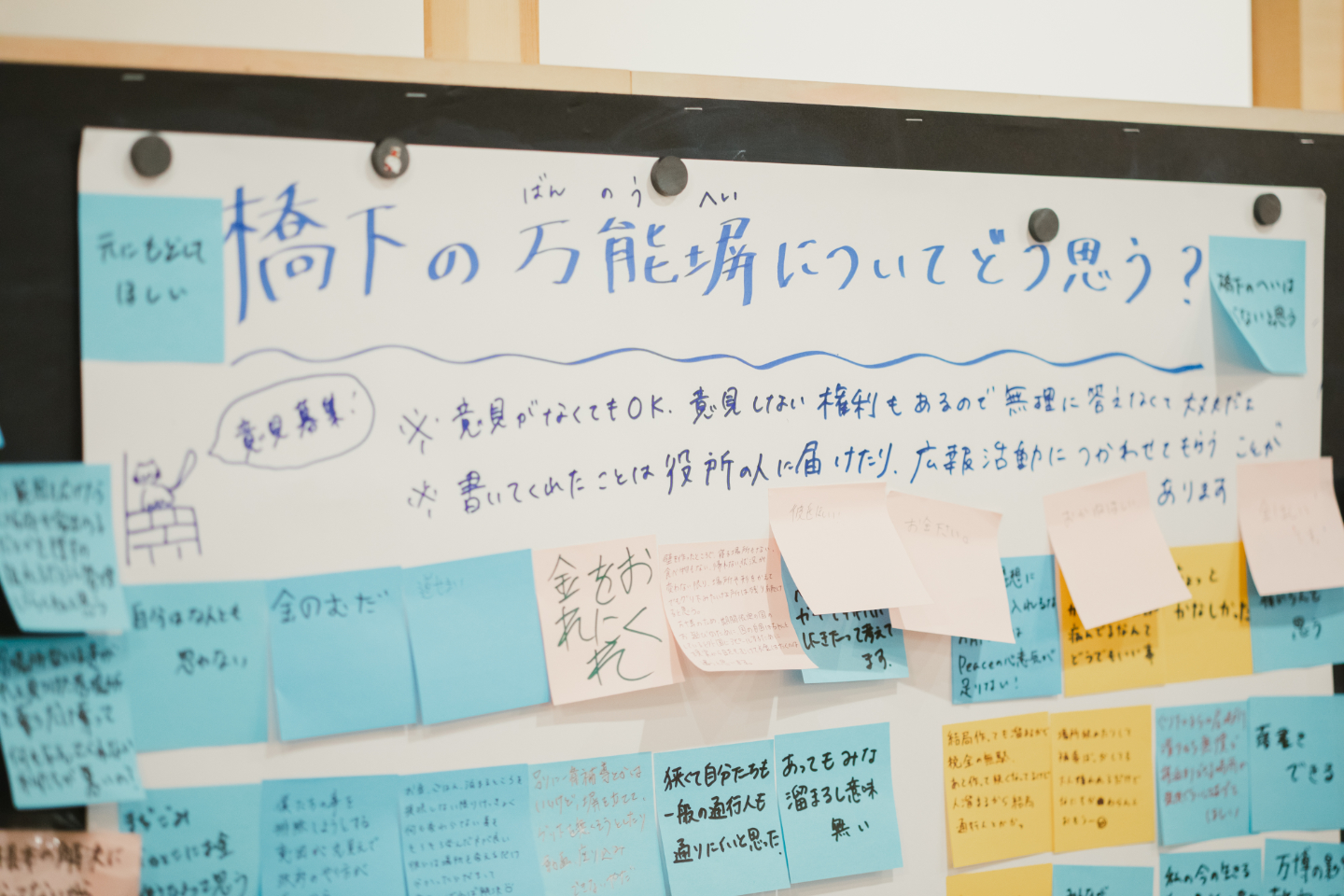

今井 そう。だから先ほどの「こどもまんなか」と同じように、こども家庭庁ができて「子どもの意見を聞こう」的な活動が多少は聞かれるようになっても、本当に子どもの立場や状況を考えているのか疑問を感じるものも多くて。例えば、子どもたちの声を集めるためのサイトができても、名前や学校名の登録が必要で意見するハードルが高い……みたいなことってよくあるんですよね。

アクセシビリティやタイミングが整っていないなかで「意見を言って」と言うのは、信頼関係ができてないのに話すことを強要されているようなものです。僕としては、そういう世の中的に足りないポジションを、どうやってLINE相談窓口「ユキサキチャット」などの活動で補っていくか常に考えていますね。

青山 僕は、意図的な“表現”の前に、“表出”というものがあると思うんです。高い木に登って「こわい」と感じて涙が出ちゃうとか、嬉しくて飛んだり跳ねたりするとかね。かつて、子どもの行動範囲が広くて周りに大人が少なかった時代って、その表出が大人の見えないところで勝手に出ちゃって、いちいち干渉もされてなかったと思います。そうした表出、あふれ出ちゃうことの繰り返しがあって、モノや人に向き合う行為としての“表現”につながったはずです。でも今は、そのプロセスを経る機会がどうしても少ない。そういう子たちに「言ってごらん」と促すのは、結構気をつけないといけないと思います。

今井 最初から表現を求めてしまいかねない?

青山 「お口で言ってごらん」って、つまりは「私にわかるように言語化しなさい」ってことで、それを求めるのは、子どもの表出や、そもそも言いたいかどうかという気持ちを無視することになります。こっちが無理に言葉を要求しちゃいけないなと。

僕らが園で実践している「ミーティング」も、子どもが輪になってさまざまなテーマを話し合うんですが、最初から言葉を求める場じゃないんですよね。普段から一緒に過ごしているみんなに対してだから言える……という、だんだんと言葉が生えてくるようなものなんです。保育の場では、もちろん大人が察して行動することも時に必要ですが、信頼関係があれば、子どもは言いたいことを言います。僕は「こどもまんなか」で子どもの声を必死に聞こうとするより、原っぱを一つ用意してくれたらいいのにと思うんですよ。教育欲を持つ大人の目が届かない、自由な原っぱをね。

支援対象ではなく、内発的な人格があるひとりとして

今井 「聞くから、何でも言ってごらん」と身構えられているのは、苦しいですよね。僕が関わるユース世代の子たちにも、最初から「何か相談したいことある?」とは聞かないです。入り口はやっぱり単純な関わりというか、普通に雑談しながら関係性をつくることが多いですね。そのうちに、ふと話してくれるようになったり。

青山 「気づいたら話しちゃった」というシンプルな関係性ですよね。子どもが泣いているようなときも、一概に「どうしたの?」と聞かないほうがいい場合はありますし。

今井 そういうときって、青山さんはどうしてますか?

青山 これは僕が勝手に考えた方法なんですけど、子どもに対して「間がけ」ということをしていて。例えば、園庭でぽつんと座っている子がいたら、直接話しかけには行かないんですね。ぐるっと……。

今井 ああ、こうやって(横に)回って?

青山 そうそう。少し離れたところで、「俺は俺で遊んでるだけだからね」という感じを出しながら座るんです。別にあなたを気にして来たわけじゃないけど、話しかけてもいいよ、くらいの距離感で。

今井 すごくわかります。

青山 直接的な言葉をかけるのではなく、子どもの表情や雰囲気を見ながらそういうことをやっていく。今井さんたちがやられてるのも、まさにそれなのかなと思って。

今井 それで思い出しましたが、僕は非日常の空間に子どもたちを連れ出すこともよくやるんです。キャンプやイベントなどでの子どもは別の性格や側面が出てくるから。基本的な関係性ができたあと、そうやって“場をずらす”ということを意識的におこなっていました。

青山 それ、いいですね。今井さんは以前、そういう関わり方について「支援だとは思っていない」と言っていました。

今井 活動を一般的にわかりやすく説明するときは「支援」という言葉を使うこともありますが、気持ちとしては、支援している感覚で関わっていないんですよね。例えば、生活保護の受給家庭の子どもたちとも、最初は全く支援の話はせず、一緒に遊んでいるうちに「高校に行きたいんだ」と向こうが話してくれてサポートにつながる感じなんです。

青山 どんな環境の子も、誰かと遊んだり話したりしたい、ひとりの人なんですよね。

今井 そうなんですよ。だから、別に彼らを助けるためにやるのではなくて、単純に“関わってるだけ”という感じ。僕の場合は、もともと好奇心が旺盛な性格なのもあって、彼らの内発的な部分に出会うことが本当におもしろいと思いながら活動しています。

批判を受けながら感じた、自分と相手の「紙一重」

青山 今井さんのように、支援の対象としてではなく子どもと関わるには、大人である自分のなかにも、何かしらの「当事者性」が常にあると思うんですよ。例えば僕の場合は、就活に前向きになれなかった大学生のときに土手を歩いていたら、子ども2人が弧を描くように追い抜いていったことがあって。自分が道としてしか認識していなかった場所を、子どもは道という概念自体がなく進んでいくのを見た瞬間に、「あ、子どもと一緒にいるとおもしろそうだな」と思ったのがきっかけです。

今も子どもと関わっていると、僕自身がひろやかな気持ちになります。道にお菓子が落ちていたら、子どもと「食べちゃう?」と話し合ったりしちゃう。もちろん自分1人で道を歩いていても全然そんな気持ちにはならないわけですよ(笑)。でも、子どもといると彼らが「やったー!拾った!」と喜ぶから。

今井さんにも、大人からは見えにくい子どもたちと関わろうと思う、何か原点のような経験がありますか?

今井 僕の場合は、16歳くらいのときに9・11のテロが起きたのをきっかけに、NPOやベンチャー企業でボランティアやインターンをするようになって。でも、最初は頭でっかちな思いや海外への興味関心などが強かったので、誰かに対して人間的な興味を持っていなかったと思うんですよ。

今につながる経験としては、20代でアフリカに行ったのが大きかったですかね。自分よりも大変な環境にいる現地の子たちが自分で学校を作ろうとしたり、社会のことを語ったりする姿を見て、刺激を受けました。そこから日本の学校現場をめぐるなかで、子どもたちから新しい感覚が得られる経験も大きかったのかな。

青山 なるほど。

今井 ちょっと待ってください。……ああ、すみません、やっぱりちょっと違います。僕が今のように相手の内面性に興味を持って関われるようになった一番のきっかけは、かつて自分に向けられた「批判の手紙」です。あれを読んだからですね。

——2004年、戦争下の子どもたちの支援のためにイラクに出向いた今井さんを、当時は「自己責任だ」などとバッシングする発言が多くありました。

今井 帰国してからもバッシングが続き、PTSDや対人恐怖症を患って数年引きこもっていました。ただ、あるとき偶然、親が保管していた僕宛の手紙の束を見つけたんです。なぜか「向き合ってみよう」という気持ちが湧いて、1通1通の手紙に目を通して、返事を書いたり電話をかけたりし始めました。

青山 それはどのぐらいの方と?

今井 5人と文通して、40人と電話して、100通以上のメールでやりとりしました。3人とは対面で会って話したんです。自分を批判してくる人たちに向き合って話を聞かなきゃいけない場面で、「こんなにも立場も価値観も違う人がいるんだ」と嫌でも実感したんですよね。そのうち、相手の人生にもいろいろあるということがわかってきて、「おもしろいな」と思ったんです。

青山 でも、自分を批判をしてくる人たちのことを、なかなか最初からそうは思えないんじゃないでしょうか。

今井 もちろん全く。ですけど……ものすごい罵倒してくる人でも、やっぱり話しているうちにお互いの身の上話をするようになるんですね。新聞配達員の人に「お前のせいで号外がたくさん出て大変だった」と文句を言われたら、「それはほんまに申し訳なかった」みたいな会話になる(笑)。

そのうちにだんだん、向こうも僕の話を聞いてくれるようになるんです。2、30分もすればみんな落ち着いて話せるようになって、「人間ってこんなに紙一重に変わるんだ」という瞬間を、何度も何度も経験したんですよね。

青山 どのぐらいの人とわかり合える感覚があったんですか?

今井 9割くらいですね。ほとんどの人とは話ができたと思っています。今の活動で出会う子どもたちとも、当然ながらわかりあえない部分はいっぱいあります。でも、基本的にみんな内側におもしろいものを秘めているし、自分が共感できるストーリーを必ず持っている。人って大して違わないし、お互いに学べる要素があるんだと信じられるのは、あの経験があったからですね。

青山 今井さんがやったことは、本当の意味での共感ですよね。自分は同じ考えや気持ちじゃないし、同意するかは別の話。それでも、「あなたは今、こういうことで怒っているのですね」と、言葉にはしがたいけれど、どこかその人に固有の当事者性を感じている。それが何かしら相手にも伝わっていると思うんです。

医療の現場でも、心の底で「自分の命だって尽きるんだ」と思っている医療従事者には、患者が自分のことを話せるようになる、という話を聞いたことがあります。ここに来る子どもたちも、そういう今井さんの当事者性を感じて、あえて「言おう」と思わなくても、ふっと言えちゃうような感覚があるんじゃないかなと。

今井 そういえば以前「今井さんは人間が嫌いそうだから喋れる」と言われたことがあります(笑)。そんなつもりは今はないんですが、彼らから見ると、社会に対する怒りや悲しさに対して、“なんだかわかってくれそう”という雰囲気はあるのかもしれないですね。

多人数に頼っていい、「自分でやらない」子育て

——今井さんが感じた「紙一重」という言葉が印象的でした。自分も何かのタイミングで、批判をぶつける側になるかもしれない、という感覚を持ってらっしゃるのかなと。

今井 僕も一歩間違えば憎しみを原動力にしてしまっていたと思うので、余計にその感覚は強くあるかもしれません。

あとは自分自身が子どもを育てるなかでも、「紙一重」を感じてドキリとする瞬間が何度もありました。今の家庭という環境で、子どもの権利にまつわる知識や意識がないままにいたら、いろんな場所で虐待が起こってもおかしくないなと思います。

——ご家庭で子どもと関わる上で、今井さんが大切にしていることはありますか?

今井 僕は、子どもと自分だけが一緒にいすぎる環境をつくらないことをかなり意識してて、家に人を呼んだり、友達と遊ぶ場をつくったりしてるんです。「自分でやる」は正義に語られがちですけど、子育てにおいては「自分でやらない」ことも大切だなといつも思いますね。「自分でやる」のプレッシャーが親子にとって不幸な場合もあるし、多面的にいろんな人が関わるのがいいと思うんですよ。

青山 距離感がないと見えてこないことが、すごくありますよね。近すぎると感情的になってしまう関係も、少し離れたときにその子のことがふっと見えてくることもありますし。

今井 子どもとの相性もあると思いますし、そういう意味でも多人数で対応するのが重要だと考えています。〈D×P〉の活動でも、どうすればバリエーションある大人を集められるだろうって常に考えていますね。

青山 「家庭」や「家族」の凝り固まったイメージに苦しめられてる人はたくさんいると思います。今までの子育て支援って、家庭の中から人数を減らすような支援が多かったように思うんです。園で子どもを預かるのもその一つ。それが悪いわけではないけれど、関わる大人の人数が減ると、関係先としての責任を全部受け取って、「まあこんなこともあるか」と思えなくなってくるんですよね。

子どもへの関係人口をどうやって増やせばいいのかなと考えて、うちの園では「いどばた」という会を月に一度、金曜の夜に開いています。前回、〈スープストックトーキョー〉の工藤萌さんにもご紹介したんですけど、子ども同士で好き勝手に遊ぶし、大人が頑張らなくても場が成り立ちます。それだけで、ちょっと親子の距離が空いたりするんです。

保育者の配置人数に関しても、今は制度上「保育士1人につき0歳児3人」といった数え方をしますが、僕は「保育士2人につき何人」のように、保育者側も複数で考えるようになってほしいんですね。保育者の専門性を高めていくことは大切かもしれませんが、それだけではどうにもならないこともある。まさに今井さんがおっしゃる、多数対多数の、共同養育の状態をつくっていくことをもっと考えていきたいです。

攻撃性が融和的になるように、社会もまた変わる日が来る

——今日改めて、社会が子どもたちの孤立を強めている状況と、関係を外に開く重要性を伝えていかなければと感じました。

今井 おっしゃるとおり、今はそこが本当に壊れちゃってると思うんですよ。子どもとの関係性を狭めたり、なくしたりする動きが多くて。

青山 冒頭で「子どもの周りには大人がいっぱいいる」と言いましたが、その多くは“サービス”のつながりで、関係人口はすごく減っています。お金を払えば何かを提供してくれる大人はいるけれど、そうじゃなく結ばれる関係性を、どう再構築していくのか考えなくてはいけませんよね。

今井 そうですね。この底辺の状態からどうやって新しい形を作っていくのか。おそらく誰もノウハウを持っていないことに挑戦しているのが、今日話している我々なのかなと思っていました。

青山 今回、今井さんとお話できてよかったなと思うのは、希望の多さもすごく感じたんですね。正直、僕にはないところだなと思っていて。もしかしたらそれは今井さんがアフリカで、社会が立ち上がってくるところを見てきたからかもしれません。人間の攻撃性と希望、両方を見てきた今井さんだからこそ、アクションを起こせば社会創生が起こせると考えているのかな。

今井 たしかに、批判の手紙を書いてきた人との対話のなかで、さっき「紙一重」と表現した、攻撃性が融和的なものに切り替わる瞬間があるなと感じました。あの経験を経て、もともと僕自身にあった攻撃性も、融和的なものに変わった気がしているんです。人間って、割とみんなその側面があると思うんですよね。

だから、この社会についても、今は攻撃性があるとしても、どこかのタイミングでもう1回、融和的に切り替わる瞬間が来るんだろうなと思っています。僕らはそれを淡々と狙って活動していく。大変な時代に見えますけど、変化を諦めずに準備を整えておくことが大事かなと思っています。

——お話を聞いていて、今井さんのように好奇心を持って相手に向き合う人が増えたら、新たな変化が起きていくような気がしました。

青山 そうですよね。好奇心が少なくなると、どうしても関わる相手が減って、特定の相手への依存度を高めてしまう。一方で、今井さんのような好奇心の持ち方ができると、人を細かく観察するようにもなるし、結果的にそれが人を「信頼」することにつながっていく。子どもの遊びの中にもいっぱいある、好奇心についても改めて考えさせてもらいました。

今井 こちらこそ、今日はいろいろなお話を聞けてよかったです。どうもありがとうございました!

Profile

![]()

-

今井紀明

認定NPO法人D×P 理事長

1985年札幌生まれ。立命館アジア太平洋大学(APU)卒。神戸在住、ステップファザー。

高校生のとき、イラクの子どもたちのために医療支援NGOを設立。その活動のために、当時、紛争地域だったイラクへ渡航。その際、現地の武装勢力に人質として拘束され、帰国後「自己責任」の言葉のもと日本社会から大きなバッシングを受ける。結果、対人恐怖症になるも、大学進学後友人らに支えられ復帰。偶然、中退・不登校を経験した10代と出会う。親や先生から否定された経験を持つ彼らと自身のバッシングされた経験が重なり、2012年にNPO法人D×Pを設立。経済困窮、家庭事情などで孤立しやすい10代が頼れる先をつくるべく、登録者17,000名を超えるLINE相談「ユキサキチャット」で全国から相談に応じる。10代の声を聴いて伝えることを使命に、SNSなどで発信を続けている。

Profile

- ライター:ウィルソン麻菜

-

「物の向こう側」を伝えるライター。製造業や野菜販売の仕事を経て「背景を伝えることで、作る人も使う人も幸せな世の中になる」と信じて、作り手のインタビュー記事や発信サポートをおこなっている。個人向けのインタビューサービス「このひより」の共同代表。現在は、二児の英語子育てに奮闘中。