本屋も人と同じ、いろいろな形があっていい。「本屋さん ててたりと」竹内一起さんをたずねて 福祉のしごとにん vol.10

「安心して働ける環境」と聞いて、どんな場所を想像するだろう。

改めて考えてみても、これといった明確な答えは浮かんでこない。試しにAIに尋ねてみると、こんな回答が返ってきた。

心理的安全性が確保され、公平な評価システムがあり、ワークライフバランスが尊重され、適切なサポート体制とキャリア成長の機会があり、ハラスメントや差別のない健全な職場文化が根付いている……。

この回答は確かに、「安心して働ける環境」において大事な視点を押さえている。しかし、これらを育むのはそう簡単ではないだろう。

「心理的安全性」をどのように捉えるかは人それぞれで、「公平な評価」の基準や、「サポート」の適切さをどう判断するかも、個人によって異なる。働く環境に求めることは、働く人の数だけあるのだ。

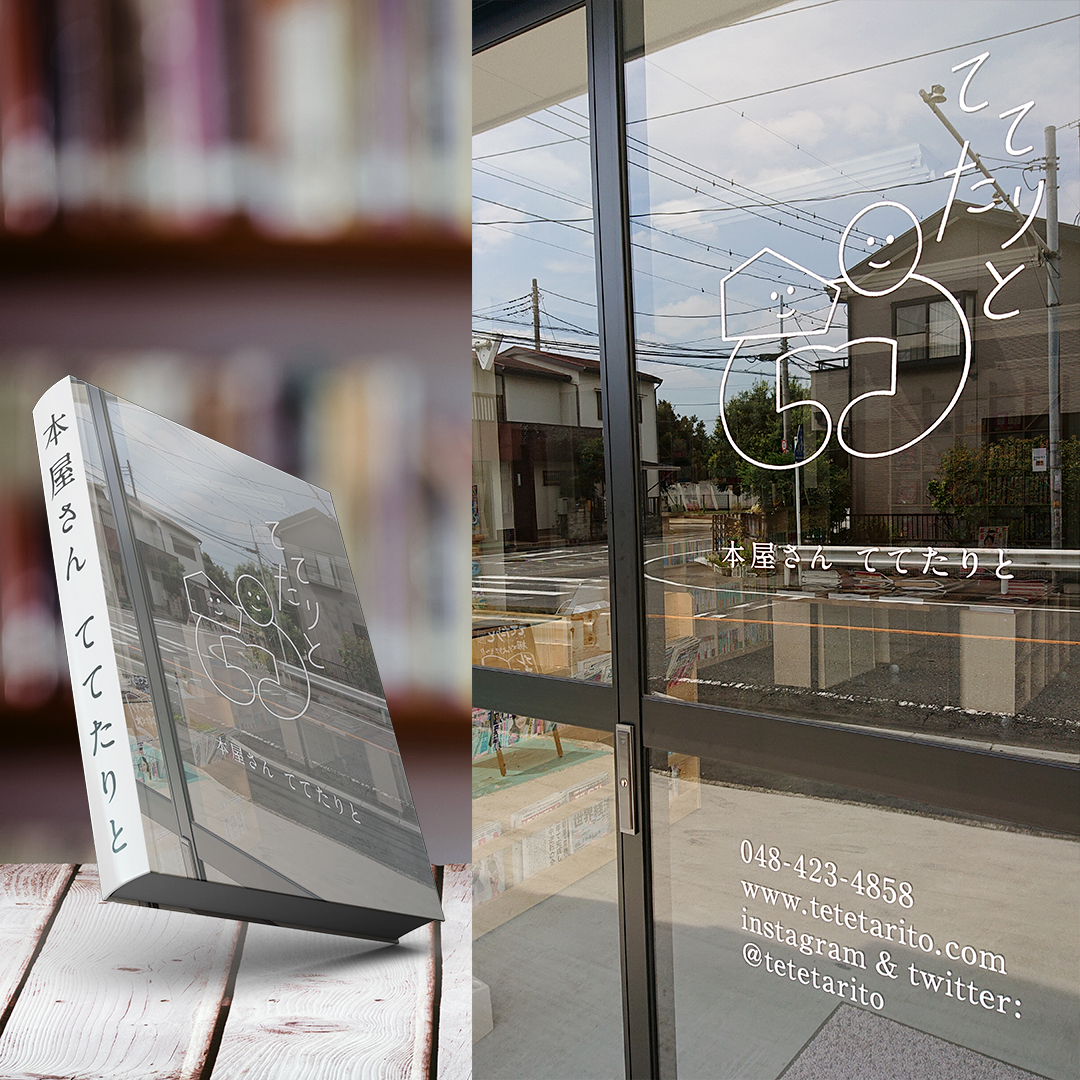

埼玉県川口市にある新刊書店であり、就労継続支援B型事業所でもある「本屋さん ててたりと」を運営する竹内一起さんは、次のように話す。

「誰かの『働く』に合わせようとすると、安心して働ける場所にはならないと思います」

たとえば、休みは最低限でよく、たくさん仕事をこなし、成長したいと思う人がいるとする。その人“だけ”を基準にして、職場のルールを設計すると、違うものさしをもつ人にとっては「安心して働ける環境」と感じづらいかもしれない。

2025年6月現在ててたりとでは、身体・知的・精神障害がある約60人の利用者が登録し、1日20人が書店員として働いている。絵が得意な人、接客や営業に向いている人、掃除が好きな人、PC作業が早い人など、さまざまな利用者がいて、それぞれの持ち場がある。ここでは、「この作業は自分に合っている」「やっていて苦しくない」といった、働く人の気持ちを尊重することに重きを置く。

オープンから7年。竹内さんは、どのように「ててたりと」の働く環境を育んできたのだろう。竹内さんがこれまで経験してきた「働く」をたどりながら、「安心して働ける環境」について考えていきたい。

ある精神保健福祉士との出会い、福祉の道へ

長野県で生まれ育った竹内さんは、大学進学と同時に上京した。「バブルがはじけた直後で、就職には苦労しました」と当時を振り返る。業界や業種を問わずに就職活動を続け、決まったのが書籍を専門に扱う信毎書籍印刷。ここで約10年間、営業として働いた。

出版社を回り、編集者や制作担当と話をするのが竹内さんの仕事だった。出版社の待合室では、同業他社の営業担当者たちと顔を合わせることも多く、その中に印象的な人がいたという。

ひとり、寡黙で全然しゃべらない人がいて。一般的には営業には向いていないと思われてしまいそうですが、彼はしっかりと仕事をとっていくんです。なぜ彼は人気なんだろうと見ていると、どうやらお客さんは「なんとかしてあげたい」と思うようなんです。お客さんにも個性がありますから、営業といっても、いろいろな形があっていいんだと感じました。

印刷会社を離れ、食品会社の営業、コールセンターのマネージャー職を務めたのち、竹内さんは未経験の福祉業界へと舵を切ることになる。その転機となったのが、ある精神保健福祉士との出会いだった。

統合失調症だった弟を亡くした直後のこと。弟が入院していた病院の精神保健福祉士が、竹内さんの自宅を訪ねてきた。

東京にいた私は、長野に住む弟と濃い交流がなく、弟のことを見てくれていたのは母や病院、施設の方でした。だから弟が毎日をどう過ごし、何を考えていたのか、わからないままだったんです。

その精神保健福祉士は、入院中の弟の様子を詳しく話してくれた。

自分が知らなかった弟のことを、たくさん知ることができました。病気になると不幸なことしかないようなイメージをなんとなく持っていましたが、弟が楽しんだり笑ったりしていた話を聞けて、すごくホッとしたんです。

この出会いをきっかけに、竹内さんは精神保健福祉士という職業に強い関心を抱くようになった。そして決意を固めたのが2月、弟の四十九日が終わった直後のことだ。

「やってみよう」と思い立って調べてみると、精神保健福祉士養成学校の入学試験が間近に控えていることがわかった。「まだ募集している」と聞いて、すぐに出願。筆記試験と面接をクリアし、入学が決まった。

入学まで2週間しかありませんでしたが、弟のことがあったので、会社も理解してくれました。4月いっぱいは引き継ぎがあり、学校には5月から本格的に通い始めることができました。

「すごいスピード感ですね」と思わず口にすると、竹内さんは穏やかに笑った。

そうですね。でも、勢いがないとできなかったような気もします。

「パンやクッキーは売れなければ廃棄になってしまう……でも本だったら?」

精神保健福祉士の資格を取得した竹内さんは、就労移行と就労継続支援B型を運営する多機能型事業所で生活支援員として3年間働く。当事者と家族の相談に乗り、適切な制度につなぐ役割を担っていた。

そして4年目、サービス管理責任者として新たな事業所の立ち上げを任されることになる。

まだサービス管理責任者が少ない時代で都道府県によっては特例で実務経験が少なくともサービス管理責任者になれた時代でした。サービス管理責任者として働くことを命じられたときは、「まだ現場で働いていたい」と思いました。私は、まだ3年しか現場を経験していないんですから。ただお世話になった上司や精神保健福祉士の養成校時代の先生に、「こういう方法で自分をいかすのも手だよ」と言われて、渋々納得したんです。

新しく立ち上げた事業所ではパンやクッキーを作って売ることになった。これが「すごく難しかったです」と振り返る。

私はパンやクッキーを作ったことがなかったので技術的な難易度が高かった。それに食べ物は売れなければ早いサイクルで廃棄になってしまいます。事業として成り立たせるのはすごく難しいと感じました。

パンやクッキーの製造・販売に光明を見出せないまま2年が経った頃、竹内さんの頭にある考えが浮かんだ。

本だったら廃棄にならないから、可能性があるかもしれない。

ただ新刊書店であるB型事業所は、国内に前例がなかった。そこで竹内さんは、印刷会社時代のつながりを頼り、取次である大阪屋栗田(現・楽天ブックスネットワーク)の担当者に相談する。出版社と書店の間を繋ぎ、本を流通させる役割を担う取次の理解を得られなければ、本屋は始まらないのだ。

しかし予想通り、一筋縄ではいかなかったという。

担当の方は、「いま、本屋の経営はどこも厳しい」と難色を示しました。取次がもっとも心配するのは会計の部分です。そこで福祉事業活動と生産活動の違いを理解してもらえるよう説明しました。

「本屋さん ててたりと」は、一般的な本屋の経営とは異なる部分がある。

「本屋さん ててたりと」を運営するTETETARITO株式会社は、生産活動を含む就労訓練や生活支援など障害福祉サービスを利用者へ提供している。その報酬は、主に国民健康保険団体連合会を介して、市町村から支払われ、「福祉事業活動」にかかる費用、例えば職員(支援員)の人件費や事務所や店舗の賃料、光熱費等にあてられている。

「本屋さん ててたりと」の生産活動は書店で本を売ること。障害福祉サービスを利用する人たちにとって「生産活動」として「書店で働く」ことができる“働く場所”を提供されていることになる。そこで生まれた売上や収益は「工賃」として分配される仕組みだ。

取次の担当者が、出版文化による地域貢献に積極的な方だったこともあり、最終的には応援してもらえたんです。

第一関門をクリアした後も、物件探しという大きな壁があった。「1階で、路面店であること」を条件に探したが、福祉にも本屋にも使えるちょうど良い物件が見つからず時間だけが過ぎていく……。

一度、駅近で新築のビルが見つかり、話が進んでいたんです。でも建物が完成する頃に不動産会社から「大家さんが障害者施設だからと難色を示しだして、申し訳ない……」と断られました。このときが一番落ち込んだかもしれません。

現在の店舗は、もともとオートバイショップだった場所。大きな窓から光がたっぷりと入る、明るく気持ちの良い空間だ。

駅からは遠いですが、川口市のちょうど真ん中に位置するんです。市内のどこからでもアクセスしやすく、バスも多く通っていて利便性も高い。利用者さんが通いやすいだろうと思ったのが決め手でした。

竹内さんは振り返る。

前職で事業所の立ち上げを任されたときは正直やりたくないと思っていましたが、今となってはあの経験があったから申請や手続きなども行えました。

利用者を「消費者」として再認識する

2018年9月、「本屋さん ててたりと」がオープンした。

運営するのはTETETARITO株式会社。NPO法人等非営利法人ではなく、あえて「株式会社」を選択した。その理由は、利用者を「支援の対象」としてのみ捉えるのではなく、「自分たちが提供するサービスの消費者」として捉えているからだ。ここでいう「消費者」には「福祉サービスを主体的に選択・評価する権利をもつ利用者」という意味が込められている。

この考えに至った背景には、竹内さんが得た学びがあった。

以前受講した講義で、世界的に障害福祉サービスが消費者主義的な方向で進んでいることを学びました。そのとき自分の実践を振り返ってみたら、「施し」に近いものになっている気がしたんです。福祉サービスは、利用者さんが「対価を支払って受けるサービス」であり、私たちは利用者さんにより良い福祉サービス提供することで、「対価を得ている」と捉え直す必要があると思いました。利用者さんがお客様で、私たちはサービス業者なのだと。障害福祉「サービス」なのですからね。

設立から7年。竹内さんが「ててたりと」を運営するなかで大切にしていることはなんだろうか。

精神保健福祉士の専門性は、「制度へのつなぎ手」であることだと思います。障害のある人たちを制度へ適切につなげるためには、本人のことをしっかり理解しようとすること。そして、支援者として信頼してもらうことが必要です。単に「こんな制度がありますよ」「こういうサービスはどうでしょうか」と案内してもつながらないことも多々あります。話を聞いてもらうため、内容を理解してもらうため、そしてより良い選択をご自身でしていただくために、利用者さんと良い支援関係を築くことが支援者として重要だと思うんです。

この考えは、スタッフとも共有している価値観だという。支援者として実習生や初任者が赴任したとき、竹内さんは「精神保健福祉士の専門性は何だと思いますか」と問いかける。すると、ほとんどの人は口ごもり答えられないことが多いそうだ。

精神保健福祉士は、医師や弁護士のような「業務独占資格」ではなく、「名称独占資格」です。「この資格がないとこの業務はできません」という性質の資格ではない。専門性としては漠然としていて「これだ」というのが難しいかもしれません。その分色々出来るので職域が広い一方、自分が「何をやっているのか」立ち位置や役割がわからなくなる時もあるのかもしれませんね。

だからこそ、と竹内さんは続ける。

自分は何をする人なのかわからなくなってしまいがちですが、しっかりと勉強したり実践を積み重ねて、自身の専門性を考え続けていくことが求められます。

本屋も人と同じ。いろいろな形があっていい

A型事業所と違い、雇用契約を結ばないB型事業所では、利用の目的が一人ひとり異なる。一般就労へのステップにする人もいれば、居場所として利用する人もいる。

そのため、ときにはこんな不満が出ることもあるそうだ。

自分はこんなに頑張っている。あの人は全然やってないのに同じ工賃なんておかしい。

この不満は、働く人なら身に覚えがあるのではないだろうか。筆者自身、まわりの人からよく聞く言葉であり、自分も会社員時代に感じたことがある。

ある人の働き方に全員を合わせようとすると、安心できる環境にはならないと思います。いろいろな人がいて違うのは当たり前ですから、それぞれの「働く」を理解する必要がある。だから私たち支援者は、利用者さんが互いを理解できるように考え方のフレームを変えていくことが大切だと思います。

働き方だけじゃなくて、社会で生きていくうえでも、自分と同じ感覚だけで物事を判断していたら、すごく生きづらくなってしまう。自分は自分のやり方でいいけれど、他の人の考え方や生き方も認めていけるように。これが支援者として日々利用者さんと向き合うなかで、心がけていることです。

TETETARITO株式会社では、「本屋 ててたりと」のほかに同じくB型事業所である生産活動を「花屋」とした「花 ててたりと」も運営する。竹内さんは「本屋と花屋では、空気感が全然違う」と話す。

本屋は本当に静かなんです。利用者さんがバックヤードにいるときは、お店に入った瞬間「今日は利用者さんいないのかな?」と思うくらい静かなときもある。一方で、花屋はいつもすごく賑やかなんです。みんなおしゃべりしながら作業していて、活気のある場所だなと思います。作業の種類が違うのもありますけど、それだけじゃなくて、それぞれの環境を好む人がいるんですよね。

両事業所とも毎年一人ずつくらい企業等へ一般就職する人が出るという。竹内さんは「就職して、そこで続けていくのに必要なのは、実は作業能力の高さではないと思います」と語る。

作業能力よりも、それぞれの職場のローカルな空気やルールに合うかが大きい気がします。そのローカルさは、実際にその職場に行って働いてみないとわからないことが多い。だから、どこに行ったとしてもやっていけるような考え方を、少しでも身につけられるようなきっかけを提供できればいいなと思っています。

竹内さんの過去のインタビューを読んでいて、気になることがあった。竹内さんが決まって相手に聞く質問があるのだ。

うちは、普通の本屋に見えますか?

なぜこの質問をするのだろう。その意図が知りたくて率直に尋ねてみると、竹内さんはニッと笑った。

実は「本屋には見えません」と言われたときの答えを用意しているんですけど、みなさん「本屋に見えます」と答えてくれるんです(笑)。

ここが本屋か本屋じゃないかは、それぞれの人が判断していいことです。たとえ本屋じゃないと言う人がいてもまったく否定することではなくて、それも一つの意見としてあって良い。そんなことを常に考えています。つまり、本屋も人と同じで、いろいろな形があっていいよねってことです。

訪問記:「町の本屋から『安心して働く』を考える。新刊書店『本屋さん ててたりと』をたずねて」

Profile

Profile

![]()

-

本屋さん ててたりと

町の本屋さん|就労継続支援B型事業所

「本屋さん ててたりと」は小さな町の本屋さんです。大きな書店さんのようにたくさんの在庫はありません。注文したらすぐ届くサービスもできません。不便な町の本屋さんです。

在庫がなかったら取り寄せますが、大きな書店さんよりお待たせするかもしれません。

発送作業がんばりますが、明日発送になってしまうこともあるかもしれません。時間がかかる本屋さんです。

でも、他所ではなく、ここで働きたいかもしれない。他所ではなく、ここで本を買いたいかもしれない。そんな人と人とが出会う本屋さんは、本以外の何かを得られる本屋さんは、ここだけかもしれない。他にないかもしれない。

それが「本屋さん ててたりと」かもしれない。

- ライター:白石かりん

-

1989年生まれ、さいたま市在住。大学や一般企業で働いたのち、2020年にフリーライターへ転身。機能不全家庭で育った経験から、「福祉」や「家族」といったテーマに関心を寄せ、取材・執筆をする。夫と猫と3人暮らし。

この記事の連載Series

連載:福祉のしごとにん

![]() vol. 132025.12.23助けてと言える環境をつくることが、安心して働ける場につながる。社会福祉法人ゆうゆう 池田圭吾さんをたずねて

vol. 132025.12.23助けてと言える環境をつくることが、安心して働ける場につながる。社会福祉法人ゆうゆう 池田圭吾さんをたずねて![]() vol. 122025.11.05誰かの小さな変化に気づくこと。「イワタヤスタンド」岩田舞さんのまなざし

vol. 122025.11.05誰かの小さな変化に気づくこと。「イワタヤスタンド」岩田舞さんのまなざし![]() vol. 112025.08.20「働かざる者食うべからず」なんてことは決してない。社会福祉法人開く会 萩原達也さんと「働く」を考える

vol. 112025.08.20「働かざる者食うべからず」なんてことは決してない。社会福祉法人開く会 萩原達也さんと「働く」を考える![]() vol. 092024.11.13生産者の顔が思い浮かぶようなモノや環境を。「空と海」奥野瑠一さんのまなざし

vol. 092024.11.13生産者の顔が思い浮かぶようなモノや環境を。「空と海」奥野瑠一さんのまなざし![]() vol. 082024.09.18アートの力を借りて福祉を開くとは? NPO法人リベルテ 武捨和貴さんをたずねて

vol. 082024.09.18アートの力を借りて福祉を開くとは? NPO法人リベルテ 武捨和貴さんをたずねて![]() vol. 072024.08.22働くってなんだろう? 社会福祉法人こころみる会 越知眞智子さんをたずねて

vol. 072024.08.22働くってなんだろう? 社会福祉法人こころみる会 越知眞智子さんをたずねて![]() vol. 062023.08.30“見過ごされやすい”若者たちと出会うこと、声から社会を動かすこと──〈認定NPO法人D×P〉COO・入谷佐知さん

vol. 062023.08.30“見過ごされやすい”若者たちと出会うこと、声から社会を動かすこと──〈認定NPO法人D×P〉COO・入谷佐知さん![]() vol. 052023.06.28環境設計から見直し「わたしが居たい」と思える介護施設を。株式会社ゆず・川原奨二さんのまなざし

vol. 052023.06.28環境設計から見直し「わたしが居たい」と思える介護施設を。株式会社ゆず・川原奨二さんのまなざし![]() vol. 042022.11.28「なんでやろ?」から、領域・世代をまたぐ事業を福祉でつくり続ける──〈み・らいず2〉枡谷礼路さん

vol. 042022.11.28「なんでやろ?」から、領域・世代をまたぐ事業を福祉でつくり続ける──〈み・らいず2〉枡谷礼路さん![]() vol. 032022.02.15「所得」だけではなく「可能性」も分かち合う。障害のある人とともに仕事をつくる〈Good Job!センター香芝〉センター長・森下静香さんの仕事

vol. 032022.02.15「所得」だけではなく「可能性」も分かち合う。障害のある人とともに仕事をつくる〈Good Job!センター香芝〉センター長・森下静香さんの仕事![]() vol. 022022.02.07目の前にいる人を大切しながら、ここにいない人へのまなざしを忘れない。社会福祉法人〈ライフの学校〉 村松直美さん・菅原篤人さんの仕事

vol. 022022.02.07目の前にいる人を大切しながら、ここにいない人へのまなざしを忘れない。社会福祉法人〈ライフの学校〉 村松直美さん・菅原篤人さんの仕事![]() vol. 012021.04.15「何者か」を問うて、子どものやりたいことを育む。放課後等デイサービス〈ホハル〉滝沢達史さんの仕事

vol. 012021.04.15「何者か」を問うて、子どものやりたいことを育む。放課後等デイサービス〈ホハル〉滝沢達史さんの仕事