ニュース&トピックス

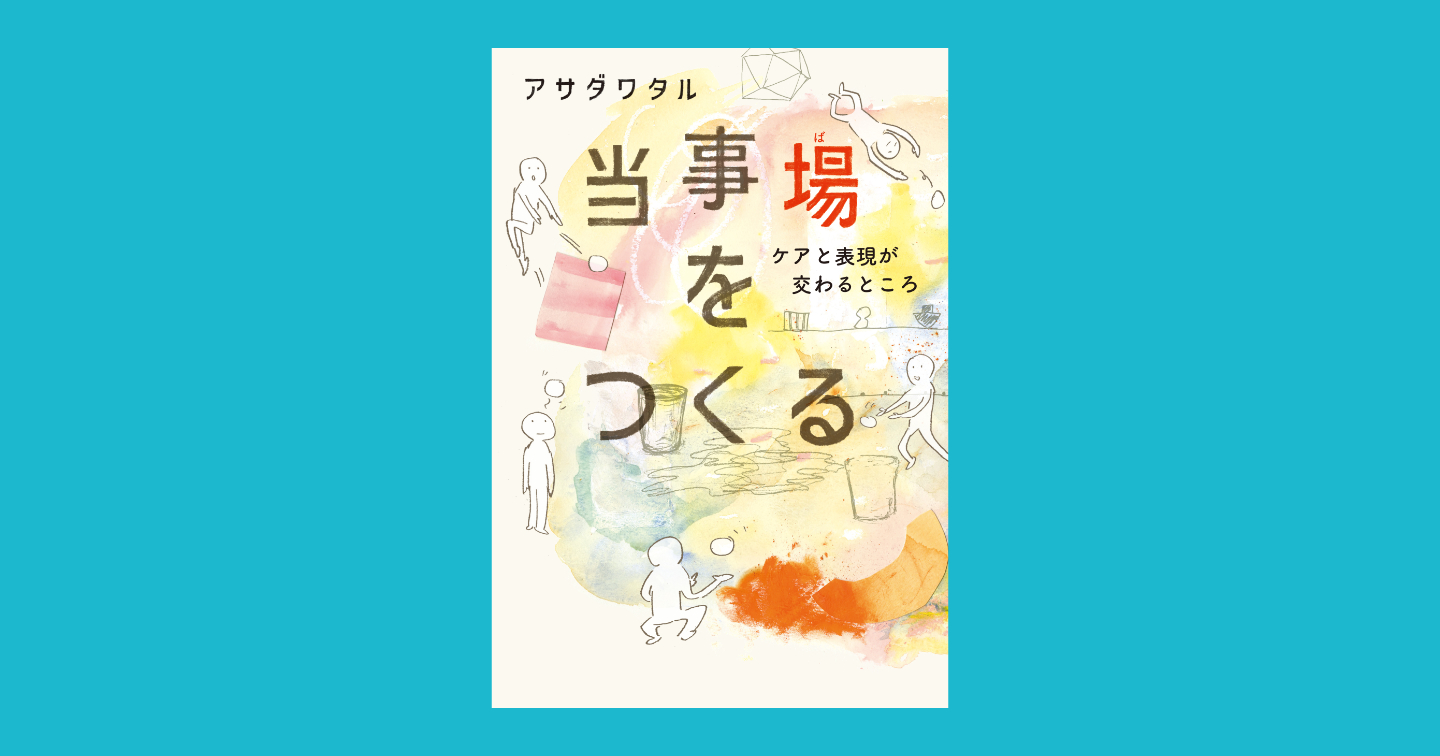

福祉とアートの実践から、「他者」との関わり方をさぐる書籍『当事場をつくる』(著・アサダワタル)が発売

書籍・アーカイブ紹介

- トップ

- ニュース&トピックス

- 福祉とアートの実践から、「他者」との関わり方をさぐる書籍『当事場をつくる』(著・アサダワタル)が発売

文化活動家・アサダワタルさんの〈こここ〉連載が書籍化

「相手の気持ちになって考えましょう」――子どもの頃から、何度この言葉を耳にしてきたでしょうか。

自分と異なる人の立場や状況、考えを想像するのは、実際は簡単ではありません。かといって、「他人のことはわからない」「自分には関係ない」と突き放してしまうと、同じ社会で暮らしていくことは難しくなります。

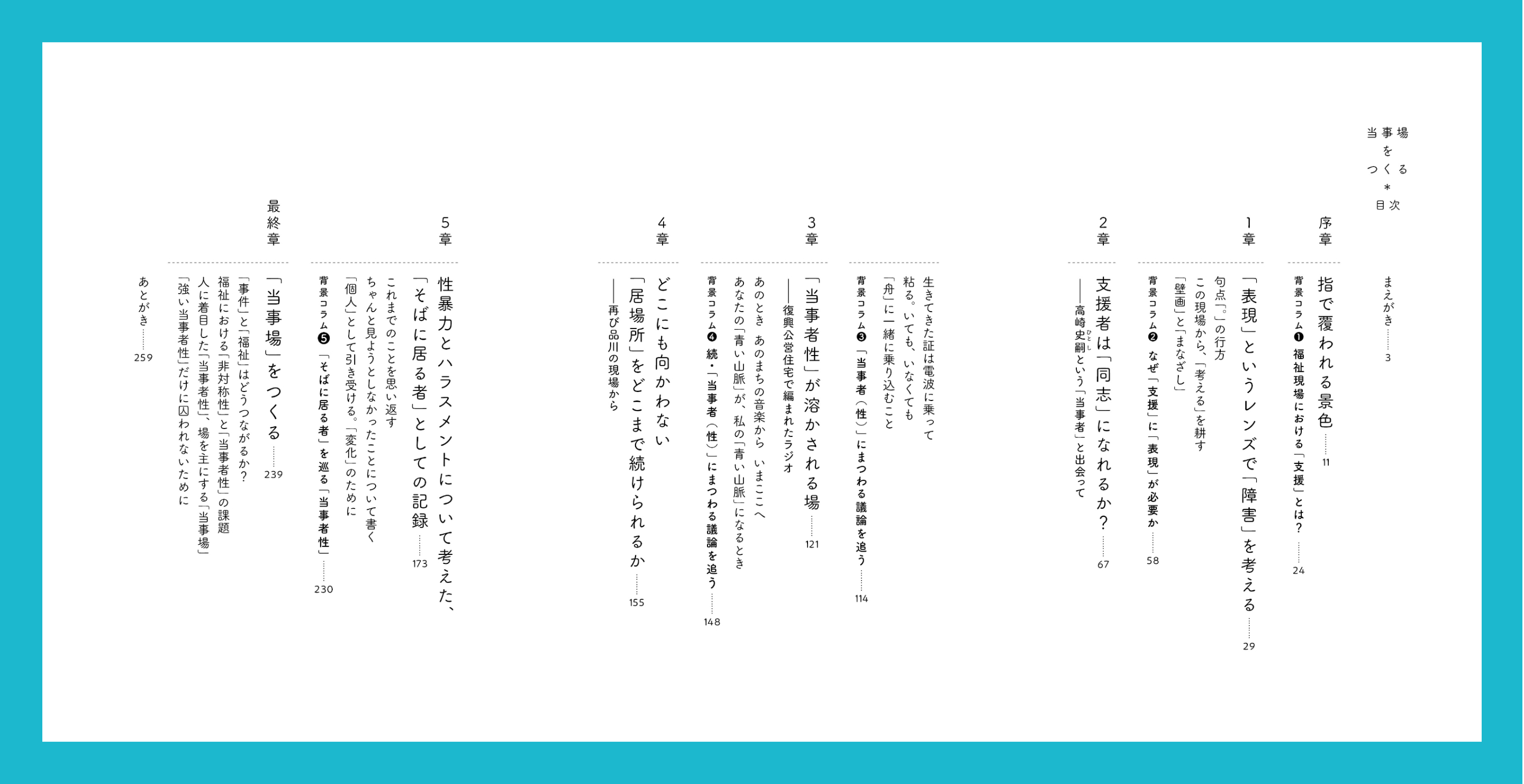

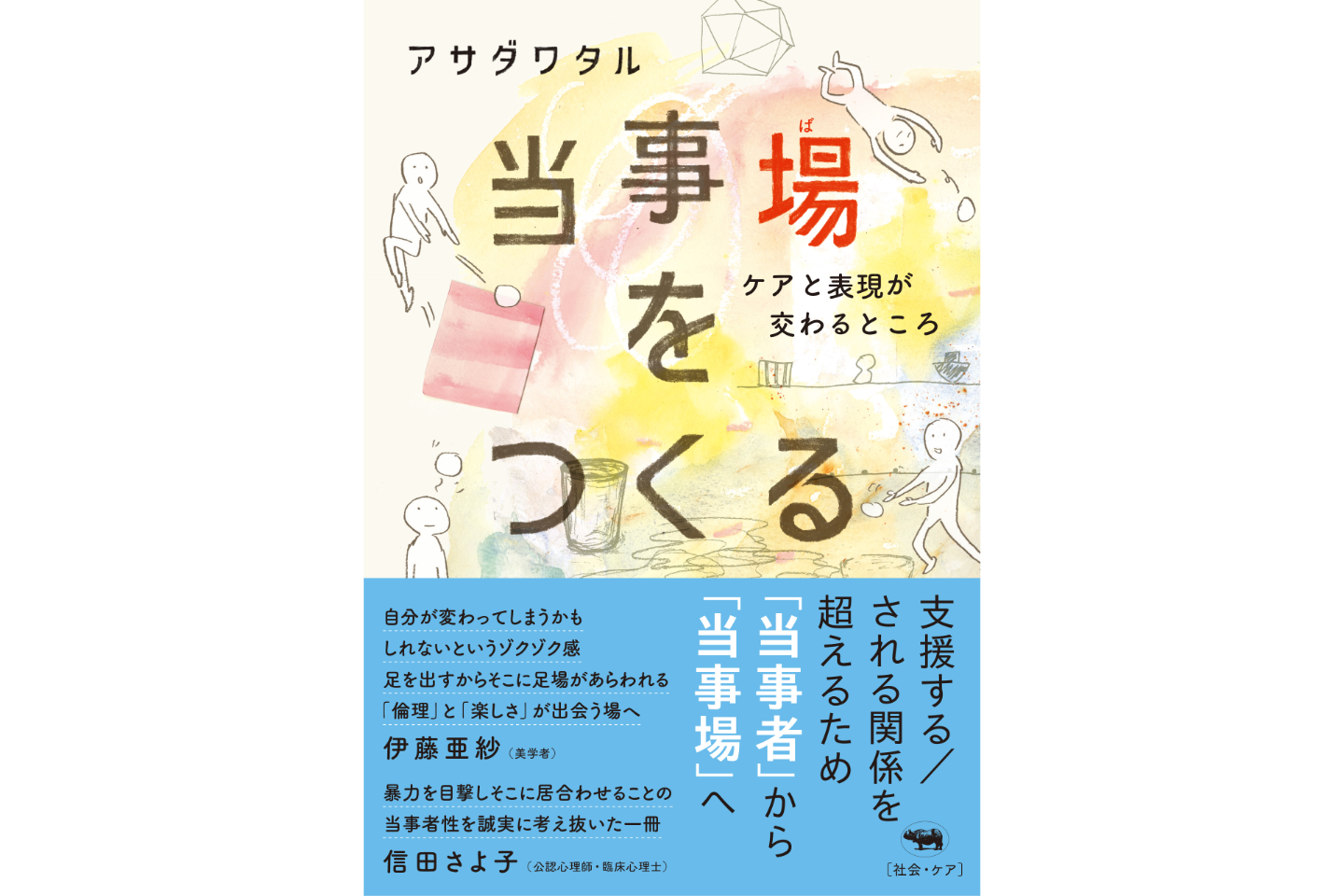

2025年7月25日に出版される『当事場をつくる――ケアと表現が交わるところ』は、そんな「わたし」と「あなた」の問題を巡るエッセイ集です。文化活動家・アサダワタルさんが、障害福祉とアートの交わる現場や被災地復興支援で体験した、さまざまな人と出来事、さらに勤務先施設でのハラスメント事件への葛藤を経て、「当事場」というコンセプトに至るまでの思考の道筋を綴っています。

本書は、2021年10月〜2024年7月にかけて〈こここ〉に掲載していたシリーズ「砕け散った瓦礫の中の一瞬の星座 -ケアと表現のメモランダム-」を再構成したもの。連載の10記事をベースに、新たな書き下ろしエピソードを加えた、全7章立ての書籍です。

「支援」「表現」「当事者(性)」などのキーワードを、先行研究を踏まえて解説する「背景コラム」や、久保山雅子さん(HUNKA)による描き下ろしの新規イラストも追加されており、〈こここ〉で連載記事を読んだ人もさらに深く読みこめる一冊になっています。

新たな関わりのモデル「当事場」とは?

本書のタイトルにある「当事場(とうじば)」とは、アサダさんが連載中ずっと悩みながら、最後に編み出した造語です。「自分は当事者ではないから」「当事者である自分だけが背負わないといけないことだから……」と人と人の間に線引きを生みがちな「当事者(性)」を解きほぐす、新たなコンセプトとして最終回で提案されました。

福祉事業に従事するかどうかや、障害があるかないかなどにかかわらず、社会に生きる一人ひとりは、何かしらの「当事者」です。しかし、制度を利用したり、困難を訴えたりする場面では、「強い当事者(性)」のみにスポットがあたることも少なくありません。アサダさんは、「当事者/非当事者」あるいは「被支援者/支援者」の関係の揺らぎのなさや、人のある一面がまるでその人のすべてのように固定されてしまうことを危惧していました。

私たちはその「当事者になり得なさ」を深く受け止めた先に、もっとふさわしいやり方で「当事者性」を感受し、熟考し、他者と対話をするための〈場〉を創る行動へと移すべきなのではないか。

(p.249)障害福祉の現場だと、例えば表現をベースにした「場」をつくるときに、支援される人(施設利用者など)と支援する人(施設スタッフなど)の関係性が揺らぐ瞬間があるとアサダさんは経験的に気づきます。その時、お互いの持つさまざまな属性が差し出されるなかで、そこに共有できるものが生まれます。

ならば、当事者性は「人」にのみ宿るのではなく、「場」にも宿ると考えることができるのではないか――これが本書を通じた問題提起であり、「当事場」の基盤となる考え方です。

福祉とアートの現場、被災地復興プロジェクト、ハラスメント事件……さまざまな体験から「当事者(性)」を考える

『当事場をつくる』には、「当事場」に辿り着くまでにアサダさん自身が経験した、さまざまな現場が登場します。

障害福祉の現場で育まれたささやかな表現や発見の瞬間、やわらかなコミュニケーション。協働プロジェクトを通して起きた、「障害のある当事者」と「支援者」の関係が揺れ動くような瞬間。新たに加筆された、東日本大震災の被災地復興プロジェクトで生まれたつながりの話。そして、勤務先の障害福祉施設で発覚した重大なハラスメント事件。

「“支援”とは何か?」「“当事者”とは誰のことを指すのか?」「自分自身は“当事者”ではなかったのか?」アサダさんは繰り返し問い、悩み、思考を巡らせていきます。

いや。「中立」はあり得ない。「中立」はすなわち「現状に対する放置的容認」へと つながります。つまり「構造」への「加担者」となります。問題を掘れば掘るほど、 さまざまなレベルで「当事者性」は増すのです。被害者を「応援する」ことは大事。 でも誤解を恐れずいえばそれ以上に大切なのは、「“自分”がどう生きるか」という姿 勢でこのことを引き取り、そして表現すること、だと思うのです。

(p.224)本書の最終章には、〈こここ〉の連載担当編集者・中田一会とのやりとりが登場します。特に福祉の現場で発生したハラスメント事件について、福祉の専門家向けではない媒体でどう扱うべきかは、記事を掲載するにあたって非常に悩みました。

ただ、アサダさんと何度も対話をしながら進めてきたこの連載を、改めて書籍という形で振り返ると、「自分は“福祉”とは関係がない」と思っている人にもぜひ読んでいただきたい内容になっています。

さまざまな状況にある人の本質的な福祉(=幸福)を追求する現場で、人と人の間に引かれてしまう境界線や、構造的に発生した苛烈な加害事件も含め、「わたしのこと」と「あなたのこと」を分けずに共に考えていくにはどのような方法がある/あったのか。これは福祉の現場に限った問題ではありません。職場や家庭、学校で起きる問題にも、きっと重ね合わせることができるはずです。

関連企画/著者メッセージ

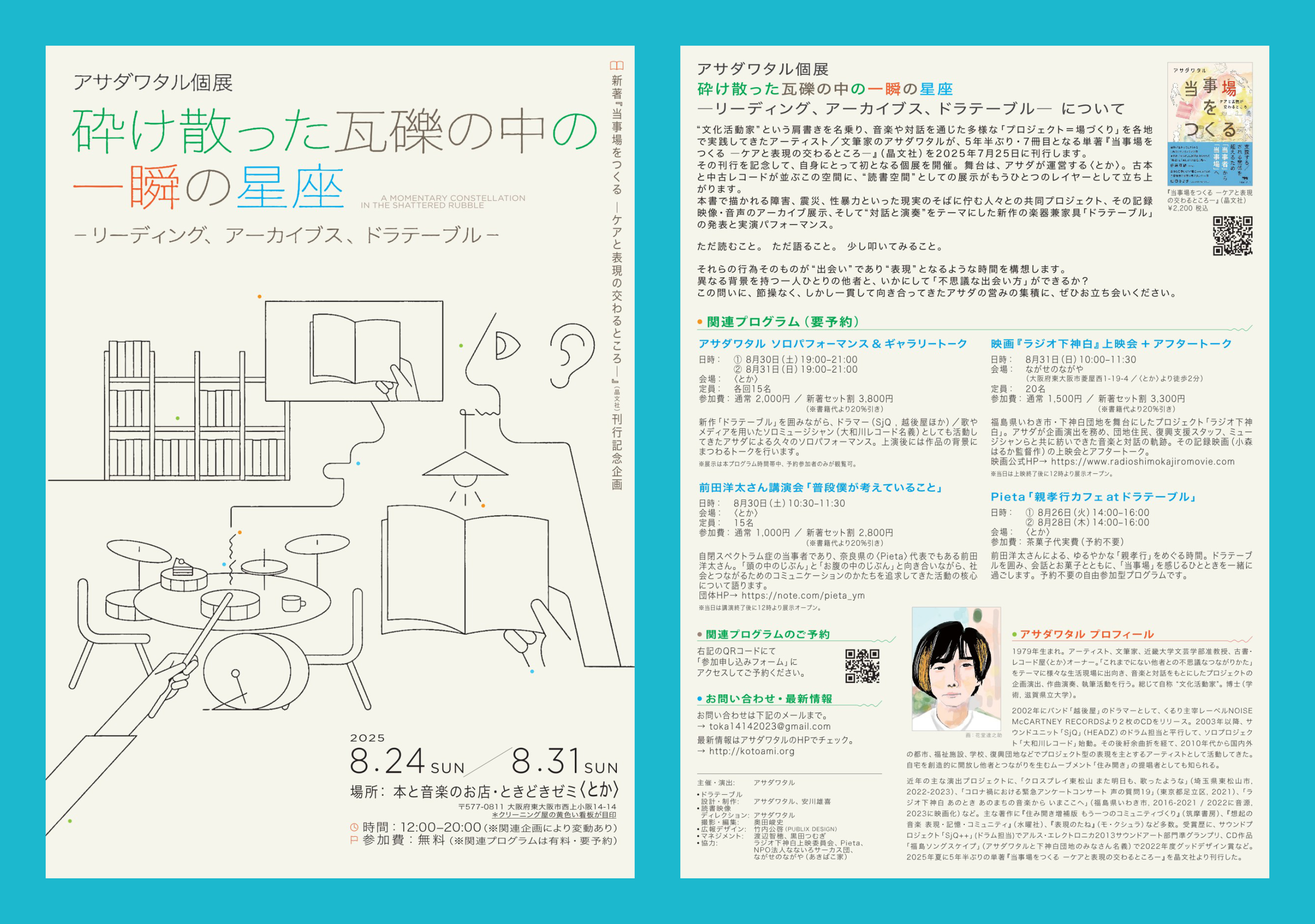

今回『当事場をつくる』の刊行を記念して、2025年8月24日(日)〜8月31日(日)に「アサダワタル個展:砕け散った瓦礫の中の一瞬の星座 ―リーディング、アーカイブス、ドラテーブル―」の開催も決定しています。場所は、アサダさんが東大阪市で運営する古本とレコードのお店〈とか〉です。

展示のほか、著者のソロパフォーマンス&ギャラリートーク、映画『ラジオ下神白』上映会などの関連プログラムも目白押し。お得な書籍付きチケットも販売されるので、ぜひサイトや〈とか〉公式Instagramをチェックしてみてください。

また、発刊にあたり、著者のアサダさん、書籍編集を担当された向山夏奈さんにコメントをいただいたのでご紹介します。晶文社からの出版が決まったのも、ソーシャルワークや社会福祉に関わる数々の書籍を手がけてきた向山さんの尽力があってこそでした。

福祉や支援の現場は、どこか遠い話ではなく、日々の暮らしと地続きにある場所です。支援する/される、健常/障害……そんな分け方では語れない「場」で、私は揺れ続けてきました。福祉現場での加害の事件に直面し、「当事者」とは誰かを問い直しながら、声にならない思いや関係性に寄り添うための方法、すなわち「表現」を探し続けてきた記録が、この本です。〈こここ〉から生まれたこの本が、あなたの中にもある「当事場」と、静かに交差することを願っています。

(著者・アサダワタルさん)

本書において忘れてはならないのが、現場で起きた性暴力について書かれた5章です。被害者の側に立ち、そして冷静に、バイスタンダーとしての自分と構造とを(加害者を免責することなく)見つめています。そこには勇ましい言葉も、処方箋的な解決策もないのですが、「絶対」のない現場においては、そのほうがよほど倫理的な姿勢だと感じます。自分自身が見たい社会、望む世界の実現に向けて、まずは自らその変化になろうと体現できる人、それがアサダワタルさんの魅力なのだと思います。

(編集者・向山夏奈さん)

本書は広くケアや対人援助の仕事・活動に従事している人や、これから志そうとしている人を想定読者として書かれた一冊ですが、ここに書き記された逡巡は、福祉以外の仕事・活動に関わる人にとっても無関係ではないはずです。

自分自身のことではないけれど、決して無視できない出来事を目にしてしまった。「当事者」ではないからこそ、どう触れていいかわからない。そんな悩みを一度でも抱えたことがある人はぜひ、アサダさんの思考の軌跡を追ってみてください。

Information

『当事場をつくる――ケアと表現が交わるところ』

アサダワタル 著

四六判並製 264頁

定価:2,200円(本体2,000円)

サイト:晶文社

Information

アサダワタル個展「砕け散った瓦礫の中の一瞬の星座 ―リーディング、アーカイブス、ドラテーブル―」

日時:2025年8月24日(日)〜8月31日(日)12:00〜20:00(※関連企画により変動あり)

会場: 本と音楽のお店・ときどきゼミ〈とか〉 大阪府東大阪市西上小阪14-14

■ 関連プログラム(フォームより要予約)

・アサダワタル ソロパフォーマンス&ギャラリートーク

日時:①8月30日(土)19:00〜21:00、②8月31日(日)19:00〜21:00

参加費:通常 2,000円、新著セット割 3,800円

・前田洋太さん講演会「普段、僕が考えていること」

8月30日(土)10:30〜11:30

参加費:通常 1,000円 / 新著セット割 2,800円

・映画『ラジオ下神白』上映会+アフタートーク

日時:8月31日(日)10:00〜11:30

参加費: 通常 1,500円 / 新著セット割 3,300円

・Pieta「親孝行カフェ at ドラテーブル」

日時:8月26日(火)14:00〜16:00、8月28日(木)14:00〜16:00

参加費: 茶菓子代実費(予約不要)

Profile

![]()

-

アサダワタル

文化活動家

1979年生まれ。これまでにない不思議なやり方で他者と関わることを「アート」と捉え、音楽や言葉を手立てに、全国の市街地、福祉施設、学校、復興団地などで地域に根ざした文化活動を展開。2009年、自宅を他者にゆるやかに開くムーブメント「住み開き」を提唱し話題に。これまでkokoima(大阪堺)、カプカプ(神奈川横浜)、ハーモニー(東京世田谷)、熱海ふれあい作業所(静岡熱海)など様々な障害福祉現場に携わる。2019年より品川区立障害児者総合支援施設ぐるっぽにて、公立福祉施設としては稀有なアートディレクター職(社会福祉法人愛成会契約)として3年間勤務した後、2022年より近畿大学文芸学部文化デザイン学科特任講師に着任(2024年度より専任講師)。博士(学術)。著書に『住み開き増補版 』(ちくま文庫)、『想起の音楽』(水曜社)、『アール・ブリュット アート 日本』(編著、平凡社)など。2020年より東京芸術劇場社会共生事業企画委員。