安心できる場所はどう育まれる? 社会福祉士がいる角打ち「イワタヤスタンド」をたずねて こここ訪問記 vol.17

暮らしている町を離れて、とある街の熱のこもったアスファルトの上を歩いていたとき、心もとない気持ちになった。それは、この街に私の居場所がない、という感覚だ。

買い物をする場所はたくさんあるけれど、買い物をしなければいられる場所がない。腰掛けたいけれど、座るベンチや公園が見当たらない。どこに行ってもガヤガヤしている。たくさんの人とすれ違うけれど、誰も私のことを知らない。

感覚を閉ざし、どこまでも続くように感じられるアスファルトの道の上、右左右左と足を運んだ。

今になってその街のその場所は、私にとって「安心できる場所」ではなかったのだと思う。環境的な要因、そこにいる人、人と場の相性。「安心できる場所」を構成するのはさまざまな要素があるように感じる。誰かにとって、またみんなにとって安心を感じられる場所は、どう育むことができるのだろう。

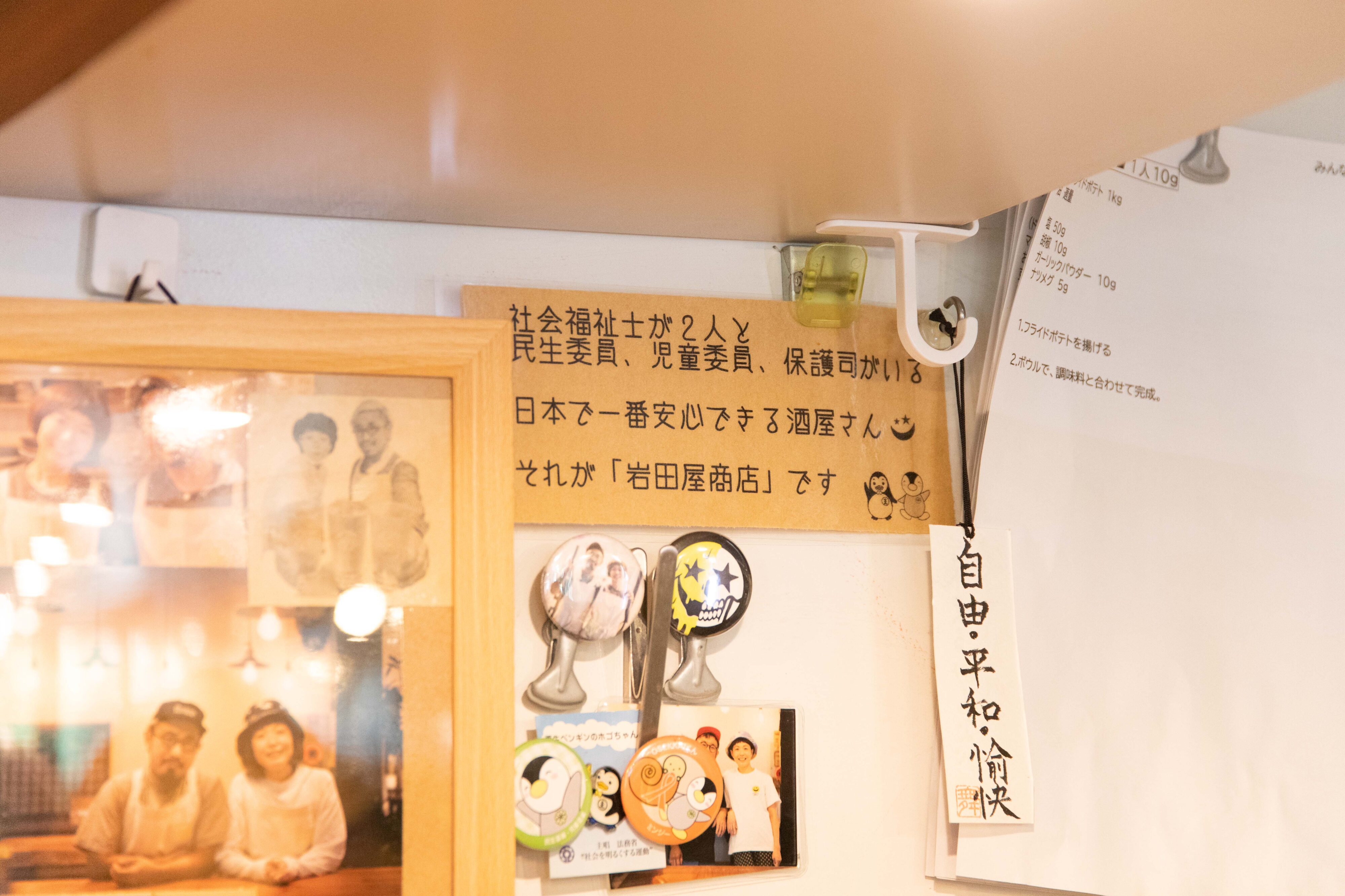

「日本で一番安心できる酒屋さん」を掲げているのは、東京・東向島にある岩田屋商店。角打ち「イワタヤスタンド」が併設された酒屋だ。お酒が好きな人が集うイメージがある、酒屋と角打ち。賑やかなイメージこそあるが、「安心」とまっすぐには結びつかないように感じる。どのように安心できる場を育んでいるのか知りたくて、岩田屋商店をたずねた。

大人もこどももくつろげる角打ち

東向島駅から歩いて4分弱。八百屋さんやタバコ屋さんなど古くから続く商店と、まだ新しそうなマンションが混在する住宅街の一角、庇(ひさし)から飛び出している白い小さな看板に黒く太い文字で書かれた「カクウチ」の文字とお猪口のマークが目に飛び込んできた。ここが岩田屋商店、そしてイワタヤスタンドだ。

入口側の壁はすべてガラス張りで、店内の様子がよく見える。どうやら手前には、お酒や調味料が並んでいるようだ。ビール、ワイン、日本酒、とその種類は豊富に見える。引き戸を引いて、「こんにちは」と中に足を踏み入れると、右手の奥にカウンターが見えた。

早速レジカウンターで、オリジナル焼酎ハイボール「イワタヤボウル」を注文した。

店内には5,6人で囲めそうな大きなテーブルが手前に2つと、奥には壁とキッチンに向いているカウンター席が2つある。

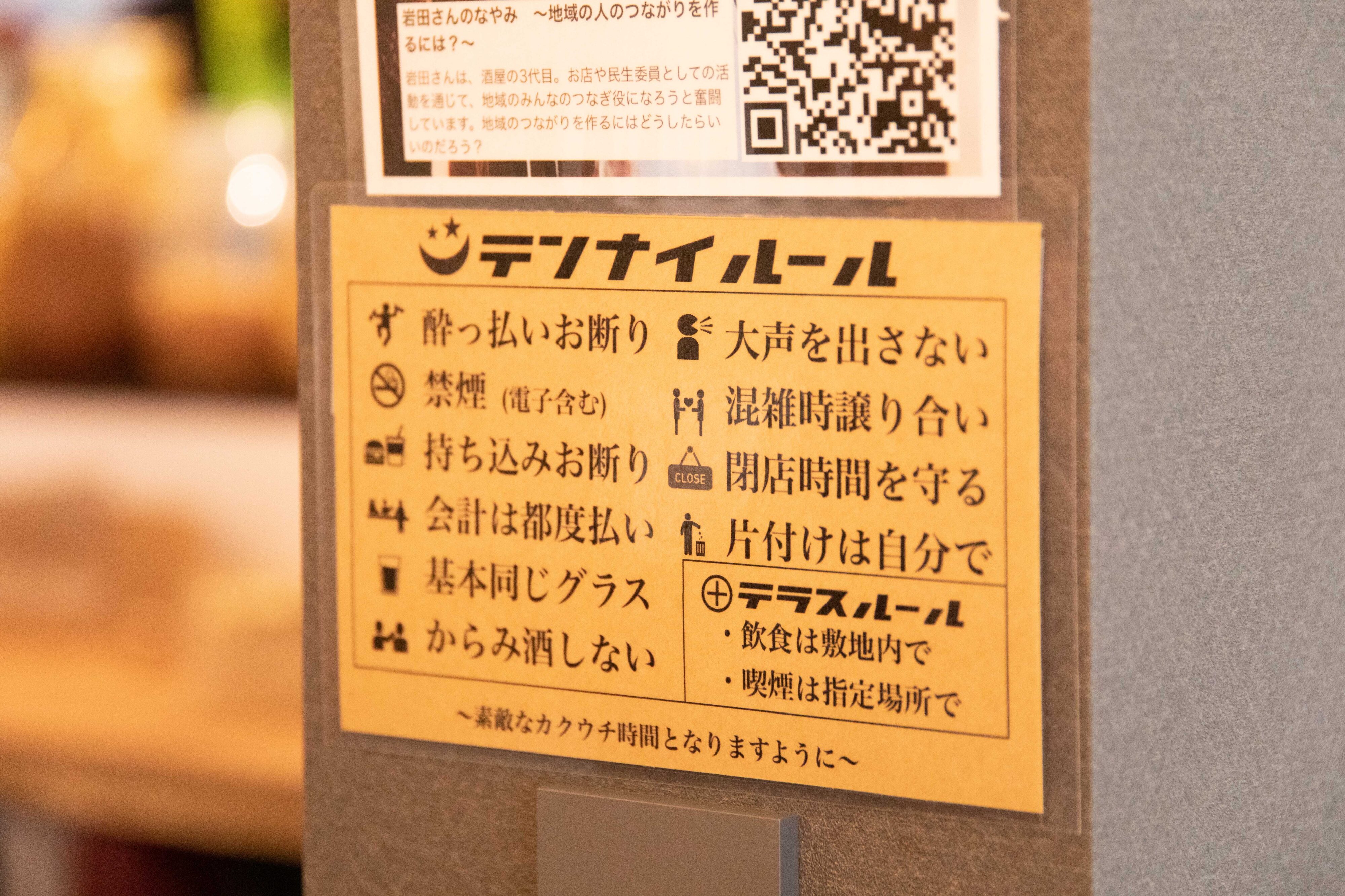

大きなテーブルに落ち着いて、注文を待つ間周りを見渡す。「テンナイルール」の張り紙が目に留まった。「酔っ払いお断り」「からみ酒しない」「混雑時譲り合い」。こうしたルールが明記されているのを見て、「これならはじめてでも安心だな」と感じる。静かにひとりで飲みたいときも、自分のペースを守ることができそうだ。

やがて注文した飲み物ができあがったと声がかかる。レジカウンターへ取りに行って、テーブルへ運ぶ。喉を潤したら、次は料理を注文。熱々の自家製モツ煮に舌鼓をうつ。日本酒の飲み比べセットや生ビールなどをおかわりしているうちに、いつの間にか外は暗くなり、店内は賑わってきた。

気がついたら瓶ビールを片手に、壁側でひとり静かに飲んでいる人がいる。テーブルを囲んだ大人ふたりと小学生ぐらいの子は、思い思いの飲み物を手にしているようだ。違う3人組は店の外でビールケースに座って談笑している。スーツを着た人が小さなこどもの手を引いて入ってきた。とある平日の夜、イワタヤスタンドではさまざまな人たちが次々にやってきては、思い思いにくつろいで過ごしていた。

過ごし方の選択権はお客さんにある

東京都墨田区にあるイワタヤスタンドは、酒屋の岩田屋商店に併設された角打ちだ。1935年に酒販店として創業した岩田屋商店を、三代目となる岩田謙一さんが引き継ぎ、2022年11月に店舗をリニューアル。角打ちも楽しめる居酒屋として新たにスタートした。

大学卒業後、路上生活者の緊急一時保護センターなどで働いていた謙一さんは、2019年に退職し、酒屋の事業へ参画。現在は地域における身近な相談相手である、民生委員・児童委員として、地域福祉にも関わっている。謙一さんの1学年下で同じ大学の同じゼミで学んだ仲間であるパートナーの舞さんは、生活保護の更生施設などで15年間働いた後、2022年に岩田屋商店に参画した。現在はイワタヤスタンド店長の仕事の傍ら、犯罪や非行をした人の立ち直りを支える保護司としても活動している。

2022年にリニューアルオープンするために、二人は店舗の設計からこだわってきた。入口側が全面ガラス張りの扉になっているのも、大事にしたかったポイントのひとつだ。

謙一:外を歩いている人が店の前で立ち止まるのも勇気がいるだろうなと思って。だからお店の端から端まで徒歩のスピード3〜4秒で中の様子が見えるようにしました。店に入るかどうか、お客さんに選択権があるようにしたくて。

「お客さんに選択権がある」という言葉を聞いて、たしかにこのお店はお客さんが選択できる余地がたくさんあるな、と思う。入るかどうか、買って帰るか、角打ちで飲んで行くか、何を飲んで何を食べるか、さらにどんな席で誰と飲むか、も選ぶことができる。

店内のレイアウトは、なるべく色々なスタイルで飲める空間を作ろうと二人で採寸しながら考えたそう。誰かと話をしながら飲みたい人は大きなテーブル席を囲めば良いし、ひとりでこぢんまり飲みたい気分のときは、奥のカウンター席がある。

さらに店内を見渡していて気になったのは、壁際のカウンターテーブルの下に積まれていた、黄色のビールケース。その名も「ハイテク踏み台」だ。

謙一:大人が利用する高さにテーブルは設計してあるので、こどもたちにとってはお菓子を広げたり飲み物を置きづらい。それって「みんなの場所」じゃないなと思って、踏み台を置くことにしたんです。

この踏み台に乗って、こどもたちが飲むスペシャルな飲み物がノンアルコールドリンクの「こどもぼうる」だ。

謙一:「イワタヤボウル」を頼むとき、みなさん「ボウルください」って言うんですけど、こどもも「こどもぼうる」を頼むとき、「ボウルください、青で」とか言うんです(笑)。

こどもたちの「ボウル」のシロップはかき氷のそれで、赤、青、黄などから選ぶことができる。こどもが「青で!」と得意気に頼む様子を想像したら、なんだかニヤニヤしてしまった。

「みんなの場所」であるために

岩田屋には、「ボウル」のほかに、駄菓子やくじがあったり、けん玉で遊ぶことができたりするなど、こどもが、いや大人でも、みんながワクワクするようなものがたくさんある。さらには、ちょっと手にとってみたくなる調味料や、こだわりの味噌、卵も販売していた。きっとこれを目当てに買いにくるお客さんもいるだろう。

お酒を飲める人を相手にする通常の酒屋ではなかなか見かけないものがここにあるのは、謙一さんが口にしていた「みんなの場所」への思いがあるのだろうか。

謙一:酒屋だから酒が飲める人に来てもらえるように店を開くのは当たり前だけど、「みんな」に来てもらえる店にすることが、僕たちの商売、かつ福祉的な価値観だと思っています。

酒を飲みたい人だけではなく、飲めない人も、こどももみんなが来ていい場所であろうとすることで、僕たちは多くの人とつながることができる。その結果、困りごとがあるけれど声をあげにくい人や、福祉制度の中ではつながりにくい人ともつながることができるんじゃないかと思っていて。

声をあげづらい人ともつながれたら、と話す通り、社会福祉士がいるということを聞きつけて、相談にやってきたお客さんもいたそうだ。相談所に足を踏み入れるのは、ハードルが高いと感じる人も、角打ちだったら気軽に訪れ、相手の様子を見ながら、相談するかどうか見極めることもできる。

舞:相談所だと、入った時点で「なにか相談がある人なんだ」という見られ方をしてしまいますよね。その点では角打ちの店員とお客さんとして出会うほうがハードルが低いかもしれない。何度か顔を合わせていく中で、ここだったら話せるんだ、と思って来てくれたのだとしたら、嬉しいですね。

お客さんとも取引先とも「飲みともだち」の感覚でつながる

ターゲットを「みんな」にして関わる人の間口を広げようとしてきた岩田屋。こどもぼうるは、その思いに共感したお客さんからの提案で生まれたそう。今でこそ、お客さんと一緒につくっていく場になっているが、酒屋を継いだばかりの頃はつながりが全然なかったと謙一さんは話す。

謙一:岩田屋商店を継いで久しぶりに帰ってきたとき、この地域に新しいマンションが建ち始めて、人は増えているけど、人と人とがすれ違うだけで挨拶もなかった。僕が小さいときは、外を歩いていたら「三代目どこ行くの?」って近所の人に声をかけられて、そういうのが当たり前だったけれど、そういう雰囲気がなくなってしまったことになんだか違和感があって。だからもっと地域の人が参画できるイベントだったり、そのハブに岩田屋がなったらいいなと思いました。

今では、みんなの食堂や餅つき大会、フリーマーケットなど、地域の人が関わるさまざまなイベントを、岩田屋を拠点に開催している。

謙一:僕たちだけがやるのではなくて、岩田屋という場所を使って、何かここで一緒にやろうよって。僕たちは決して主役ではありません。みんなを集めて「さあ楽しいことしようよ」と旗を振っているだけなんです。

岩田屋のオリジナルTシャツを作ったのも、お店の写真を撮ってくれるのも、ホームページをつくったのもなんとお客さんだとか。スタッフとお客さんという一本線だけのつながりだけではなく、さまざまなつながりを大切にしているからこそ、一緒にモノやコトを創りあげる関係になるのだそう。

「自然につながっていくのは、酒屋の取引先も同じ」と謙一さん。リサーチもかねて夫婦で飲み歩いているうちに、訪れた飲食店から「岩田屋さんから酒を卸したい」と依頼があり、取引する顧客も増えたのだそう。

謙一:人付き合いのときにお金の話をいきなりするのって苦手なんですよね。だから酒の取引もお願いしたりするより、まず仲良くなってそれから「じゃあお酒の配達お願い」という感じがほとんどです。同じ目線でいたくて。飲みともだちみたいな感覚からつながっていくのが、自然だなと思ってる。いい関係で、お客さんや飲食店さんともつながれているし、結果的に売上も上がっている。それで飲みにいったらちょっとサービスもしてもらったりして(笑)。本当に居心地がいいですよ。

「飲みともだちみたいな感覚」という謙一さんの言葉を聞いて、たしかにお酒を介した場には、関係性をフラットにする力みたいなものがあるように感じた。お酒を飲んでリラックスした状態になることで、ヒエラルキーが少しゆるむような感覚がある。一方で、お酒が入ることで、ラフになりすぎてしまったり、他者との境界線を超えてしまう場合もある。そのため、「からみ酒しない」「大声を出さない」といった注意が書かれた「テンナイルール」があること、その感覚を二人が持っていることが、この場所の「安心」を支えている。

地域の人を巻き込み、新しいことがどんどん起きている岩田屋だが、二人はあくまで自然体で、そのあり方にこそ人が安心して関わることができる場のヒントがあるような気がする。

福祉の現場で育まれた感覚

イワタヤスタンドのお客さんに対しても、取引先の飲食店に対してもスタンスが変わらない謙一さんは「同じ目線で、誰に対してもありのままでいたい」と話す。その感覚は、福祉の仕事の中で育まれたものなのだろうか。そう問いかけると、「それはありますね」とこたえてくれた。

謙一:福祉の仕事をしていたとき、路上生活者や生活保護を受けている人と接することが多かった。僕はあえてラフな格好をして、髭も生やしていたんです。話す言葉も敬語ばかりじゃなくて、距離感を見極めながら、関係性ができてきたら「最近どうなのよ」と年上の方にも砕けた感じで話しかけることもありました。人付き合いのなかで、相手に対する言葉遣いや態度を気にするようになっているのは、当時の仕事の経験が大きく影響していますね。

例えばスーツを着て接すると、身構えてしまう相手もいるという。謙一さんは、どう相手と出会うかを大事にしているようだ。

謙一:たった数分、店の空間の中で、信頼関係ってそんな簡単にはできない。でもこちらは同じ目線でいたいですし、それを行動で見せることを大事にしています。

例えばお客さんに「昨日、僕飲みすぎちゃって、めっちゃ二日酔いなんです、すみません」と漏らすこともあるんだけど、それはお客さんにも「そういうことを言って許される場所なんだな」と感じてもらいたいなと思っているからで。こちらが自然体であることで、お客さんにもし悩み事があったとき「岩田屋さんなら自然体でいられるから話してみようかな」となってくれたらいいなって。

謙一さんの「信頼関係は簡単にはできない」という言葉には、実感がこもっているように感じる。だからこそいきなり相手の心をノックするのではなく、まずは自分の弱さも見せる。そうしたあり方は「福祉の仕事の中で自然に身についた癖のようなものかもしれない」という謙一さんの言葉に、舞さんもうなずく。

舞:福祉の現場においては、傷ついている人に接することも多くて、相手の気持ちに寄り添いながら、同じ目線に立って話すような仕事をしてきました。今は酒屋のスタッフとして働いているけれど、自然と福祉の仕事で身についた意識が出ちゃうんですよ。常連のお客さんの普段の様子や好きなことなど、コミュニケーションをとるなかで自然と知ることがあって、お客さんの様子がいつもと違ったりすると、心配になってしまうことがある。

なんとなく気にかかる、勘が働くということが自然にある、と二人とも口を揃える。とはいえ、もしも気になることがあっても、声をかけるかどうかは慎重だ。それは、「今日どうしたんですか?」なんて声をかけたら、来づらくなってしまう人がいることもわかっているから。

謙一:来て嫌な思いはしてもらいたくない。今は元気ないからあんまり話しかけないほうがいいかな、むしろ元気ないから話しかけようかなとか、お客さんたちの様子を常にうかがっています。でもそれが前面に出ないようにこちらの態度や距離感にはすごく気を付けています。

相談されることがあったら嬉しいけど、それがすべてではないし、なにかあったら話してね、ぐらいの。それがお客さんに届けばいいな、と思っています。お客さん側もなにかあったら話してみようかなと思えるような空間であったらいいなって。

イワタヤスタンドには「社会福祉士が2人と民生委員、児童委員、保護司がいる。日本で一番安心できる酒屋さん」と書かれた張り紙がある。その張り紙が、キッチンの奥にそっと飾ってあった理由が腑に落ちた。

舞:前面には出さないけど、自分たちがやってきたことも忘れずにちゃんと持っていようと。酒屋の仕事は好きだけれど、福祉の感覚を忘れたくはない。自分たちがやってきた経験を無駄にしないで今の仕事ができたらいいなと思ってます。

安心を感じられるつながりを増やす場所でありたい

来る人が選ぶことができる環境設計から、人に対するまなざしや向き合い方まで、お二人がここで「安心できる場所」を育むために大事にしていることが少しずつみえてきた。安心を感じる瞬間は人それぞれだと思うが、二人は安心できる場所を育むために何が必要だと思っているのだろう。

舞:人によってここに来て感じる安心感って違うと思うんですけど、ここに来れば誰かがいる安心感。逆にここに来ればひとりになれる安心感もきっとあると思うんです。

ここには高齢の人もいれば、こどももいる。土日はもう保育園みたいな感じで、こどもが駆け回ってます(笑)。

こどもが入れる場所って、きっと安全な場所ってイメージが大きいから、そういった意味でこどもがいる場所には安心・安全っていうイメージがついてくるのかなって。

謙一さんは対象が「みんな」であることを大事にしていると話す。

謙一:対象者がしぼられていないことが安心感かなって。対象がみんなだから、自分がどんな状態でも店に入ることができる。女性ひとりでも、こどもと一緒でも、酒が飲めなくても居られる。ひとりで飲んでも、誰かと飲んでもいい。悩みがあってもなくても。どんな属性でも、どんな状態でも来ていいんだよっていうのが、結果的に安心感や居心地の良さにつながるのかなと思います。

一方で、もちろん、イワタヤスタンドと合わない人も必ずいる。お店に来なくても生活は送れるし、困ることはない。それでも一度来てほしいなと思っていますと続ける。

謙一:もちろん酒が嫌いな人だっているし、やっぱりうちと合わないって人は絶対いる。でもなるべくなら僕はやっぱりみんなに来てほしいなと思ってます。理想としては、みんなが挨拶ができる関係で程よい距離感でつながっていてほしいなって。無理な話かもしれないけど、なるべくつながりを増やしていきたいな。つながっていることで助けられる場面が非常に多いと僕は感じているから。

「みんなの場」という言葉が謙一さんの話の中で何度か出てくるのを聞きながら、酒屋でありながら、誰にも開かれていて人々が集まり交流することができる、パブリックスペースのようなイメージをもっていると感じた。そう話すと、二人はこう答えてくれた。

謙一:酒屋なんですけど、酒を売るだけがうちらの仕事ではないと思う。目的というか、考えていることは、人とつながりたくて、その手段が酒屋なんだと思います。だからといって、もちろん福祉の場でもないんですけど。

舞:今はお酒がメインというか、お酒を通じてつながることが多いですね。でもお酒が飲めない人だったりお酒とは無縁の人も来られるような場所にすることが、今私たちの長期的な目標でもあります。

現在も月に何度かランチの日を設けたり、週末には手づくりのおにぎりを用意して、野球やサッカー帰りのこどもと親がおにぎりを頬張る姿も見られるという岩田屋。今後はワークスペースとして利用してもらうことや、コーヒーを提供するなど、新しい場の使い方を考えているそう。酒屋だから酒を提供するということにこだわらず、これからも地域のハブとしてさまざまな人が立ち寄れる場所を目指している。

とはいえ、酒屋の仕事に加えて、料理の仕込みや11時からオープンする角打ちの営業、とすでにやることは多岐に渡っている。新しい試みを始めるのはひとりのできることを超えてしまいそう。取材チームが思わずそう口にすると、「そうなの」と謙一さん。

謙一:やりたいことはたくさんありますが、あれもこれもって感じで手を出すのではなくて、妻と相談しながら岩田屋のスケールにあったことをやっていきたいです。

イワタヤスタンドがオープンしたときも、2人で余裕で回していけると思っていたら予想以上に大変で。客席も広いし、調理する料理もたくさんある。忙しすぎてパンパンになりそうなとき、カウンターで飲んでいるお客さんたちが「お皿洗うよ!」って助けてくれます。

舞:エプロン貸して! って言って(笑)。急遽、お店を手伝ってくれることもありました。

謙一:ビール出すよ! とかね。すごく嬉しいんですよそれが。

もしかしたら新しい試みで岩田屋はさらに忙しくなるかもしれない。けれど、二人はきっと困っていたら困っているとありのままに表現するだろうし、そうしたらきっとお客さんや地域の人が助けてくれる。そうした二人にとっての「安心」もここで育まれているのだと感じた。

最後に、二人にとってここで働くことが、居心地の良さや安心感につながっているのかたずねると「もちろん」とうなづいた。

舞:やっぱり自分たちが自分たちの店を何よりも好きじゃないと。だから私は仕事が休みの日は、客としてカウンターで飲んでますよ。

謙一:僕たち夫婦が店のコンセプトを考えたとき「自分たちが毎日通いたくなるお店」ってのがあるんですよ。僕たちがこの店が大好きだと、店を気に入ってくれたお客さんと必然的に気が合うんです。

お酒も飲めるし、誰かいるかもしれないし、新しい友だちがいるかもしれないし、でも一人になることもできる。安心してワクワクできる場所。1回行ってみたいな、が、1回行ってみたらもう1回行ってみたいな、になる。そういう人生のアクセントになるような、仕事で疲れたとき、ふとあそこに行って息抜きしようかなと思える場所。そんな場所であれたらいいな。

イワタヤスタンドで過ごしながら、もしもこんなお店が家の近くにあったら、と想像が膨らんだ。仕事の合間に息抜きで訪れたいし、調味料を買いに立ち寄ることもあるだろう。ともだちと待ち合わせて一杯飲んで帰る、なんていうのもいいし、夕方になったらこどもと一緒に夕飯を食べに行きたい。

訪れた人に選択肢があること、そしてひとりでも、誰かとでも、あるいは自分がどんな状態でも居られる場所であること。そうしたことがイワタヤスタンドが「安心」できる場であることにつながっていた。さらに、そのお店にいる人のあり方は、訪れる人にも影響を与えていることを強く感じた。謙一さんや舞さんが長年の福祉の現場で培ってきた人との向き合い方ーー自然体で、同じ目線に立ち、気にかけはするけれど、踏み込みすぎないーーその二人のあり方こそが、安心できる場を育んでいるのだろう。

福祉のしごとにん:誰かの小さな変化に気づくこと。「イワタヤスタンド 」岩田舞さんのまなざし はこちら

Profile

- ライター:福井尚子

-

アート、表現、書籍、暮らし、食、教育などに興味関心を広げながら、執筆や編集をしています。神奈川県二宮町を拠点に、本を紹介する活動や絵本を用いた語り劇がライフワークです。

この記事の連載Series

連載:こここ訪問記

![]() vol. 182025.12.08安心して過ごせる場所とは? 約3万冊を扱う図書室&カフェがある「東開文化交流サロン」をたずねて

vol. 182025.12.08安心して過ごせる場所とは? 約3万冊を扱う図書室&カフェがある「東開文化交流サロン」をたずねて![]() vol. 162025.07.25安心して働ける場所ってどうすればつくれる? 石窯ベーカリー&食堂「ファールニエンテ」をたずねて

vol. 162025.07.25安心して働ける場所ってどうすればつくれる? 石窯ベーカリー&食堂「ファールニエンテ」をたずねて![]() vol. 152025.05.28町の本屋から「安心して働く」を考える。新刊書店「本屋さん ててたりと」をたずねて

vol. 152025.05.28町の本屋から「安心して働く」を考える。新刊書店「本屋さん ててたりと」をたずねて![]() vol. 142025.05.16子ども、高齢者、障害のある人……“分けられた”暮らしをどう繋ぎ直す? ごちゃまぜの福祉施設「マ・ルート」の日常

vol. 142025.05.16子ども、高齢者、障害のある人……“分けられた”暮らしをどう繋ぎ直す? ごちゃまぜの福祉施設「マ・ルート」の日常![]() vol. 132025.03.31港町・鞆の浦にある「誰でも泊まれるお宿」に滞在して見つけた町の風景たち

vol. 132025.03.31港町・鞆の浦にある「誰でも泊まれるお宿」に滞在して見つけた町の風景たち![]() vol. 122024.10.10それぞれの心地よさを大切にするには? 「空と海」をたずねて

vol. 122024.10.10それぞれの心地よさを大切にするには? 「空と海」をたずねて![]() vol. 112024.09.03「何気ない自由」が尊重し合える社会をつくるには? 長野県上田市にある映画館「上田映劇」をたずねて

vol. 112024.09.03「何気ない自由」が尊重し合える社会をつくるには? 長野県上田市にある映画館「上田映劇」をたずねて![]() vol. 102024.07.10「何気ない自由」が尊重し合える社会をつくるには? 長野県上田市にある文化施設「犀の角」をたずねて

vol. 102024.07.10「何気ない自由」が尊重し合える社会をつくるには? 長野県上田市にある文化施設「犀の角」をたずねて![]() vol. 092024.06.26「何気ない自由」が尊重し合える社会をつくるには? 長野県上田市にある「リベルテ」をたずねて

vol. 092024.06.26「何気ない自由」が尊重し合える社会をつくるには? 長野県上田市にある「リベルテ」をたずねて![]() vol. 082024.06.06ブドウ畑と醸造場があるところ「ココ・ファーム・ワイナリー」をたずねて

vol. 082024.06.06ブドウ畑と醸造場があるところ「ココ・ファーム・ワイナリー」をたずねて![]() vol. 072024.04.25“失敗”を許せる社会になったらいい。自炊料理家・山口祐加さんとたずねる、手仕事とケアの福祉施設「ムジナの庭」

vol. 072024.04.25“失敗”を許せる社会になったらいい。自炊料理家・山口祐加さんとたずねる、手仕事とケアの福祉施設「ムジナの庭」![]() vol. 062023.06.21介護施設と同じ敷地内にある「尾道のおばあちゃんとわたくしホテル」をたずねて

vol. 062023.06.21介護施設と同じ敷地内にある「尾道のおばあちゃんとわたくしホテル」をたずねて![]() vol. 052023.05.19「ここだけ」の面白い商品、見たこともない作品をどう作る? 〈西淡路希望の家〉二人三脚の創作現場を訪ねて

vol. 052023.05.19「ここだけ」の面白い商品、見たこともない作品をどう作る? 〈西淡路希望の家〉二人三脚の創作現場を訪ねて![]() vol. 042022.10.05劇場と4つの工房を持つ福祉施設 しょうぶ学園をたずねて

vol. 042022.10.05劇場と4つの工房を持つ福祉施設 しょうぶ学園をたずねて![]() vol. 032022.05.18作品を通して、“人”に出会ってほしいから。世界から注目される「やまなみ工房」で生み出されているもの

vol. 032022.05.18作品を通して、“人”に出会ってほしいから。世界から注目される「やまなみ工房」で生み出されているもの![]() vol. 022022.01.13演劇は「一緒にどう生きるか」を探せるツール。〈たんぽぽの家 アートセンターHANA〉佐藤拓道さん

vol. 022022.01.13演劇は「一緒にどう生きるか」を探せるツール。〈たんぽぽの家 アートセンターHANA〉佐藤拓道さん![]() vol. 012021.04.15多くの人の手を介して生まれる「鯉のぼり」の工房へ。〈クラフト工房 LaMano〉訪問記

vol. 012021.04.15多くの人の手を介して生まれる「鯉のぼり」の工房へ。〈クラフト工房 LaMano〉訪問記