感情に気づくことが「生き直し」に繋がる。出所者や依存症のある人の支援から生まれた〈ワンネス財団〉のウェルビーイング デザインのまなざし|日本デザイン振興会 vol.15

- トップ

- デザインのまなざし|日本デザイン振興会

- 感情に気づくことが「生き直し」に繋がる。出所者や依存症のある人の支援から生まれた〈ワンネス財団〉のウェルビーイング

2025年6月1日に刑法が改正され、懲役(ちょうえき)と禁錮(きんこ)が拘禁刑(こうきんけい)に一本化されました。狙いは、刑罰の目的を「懲らしめ」から「立ち直り」に大きく転換することにあります。刑罰の種類が変わるのは、刑法が1907(明治40)年に制定されてから初めてで、実に118年ぶりのことです。

拘禁刑では、受刑中のプログラムも従来の一律的なものから、一人ひとりの特性に応じたカリキュラムを細かく組み合わせられるようになります。その背景には、再犯予防にあたり、犯罪歴のある人の抱えた生きづらさ自体に寄り添う必要性が、少しずつ認知されてきたこともあるでしょう。受刑者の高齢化や障害者の割合増加もあると聞きます。

そうした中、罪に問われた人や各種の依存症、精神疾患や様々な障害に苦しむ人を対象に、ウェルビーイングの視点から心身の回復、そして「生き直し」を長年支援しているのが〈一般財団法人ワンネス財団〉です。

同財団は、「失敗から立ち直ることが難しい日本社会において、受刑者や出所者などを始めとした生きづらさを抱えた人たちを、包括的に支援するカリキュラムやコミュニティ形成」が高く評価されて、2023年度グッドデザイン金賞を受賞しています。

「福祉」と「デザイン」の交わるところをたずねる連載、『デザインのまなざし』。前回の「はちくりはうす」に続き、15回目の連載となる今回は奈良県大和高田市にある〈ワンネス財団〉奈良本部を訪問し、共同代表の三宅隆之さんと、同財団のクリエイティブディレクターであり、高級苺を生産・販売するグループ企業〈遊士屋株式会社〉の代表も務める宮澤大樹さんのお二人からお話を伺いました。現在の日本に必要な「生き甲斐」や「生き直し」について、一緒に考えたいと思います。

感情にまつわる「リテラシー」を身につける空間

―まずはこちらの施設の概要について教えてください。

三宅 こちらは〈ワンネス財団〉の奈良本部が運営する施設で、刑務所と少年院から出てきた出所者・出院者をはじめ、各種の依存症、精神疾患など、様々な課題を抱えている人を対象にしています。

1階に「エモーショナルリテラシーセンター」、2階に「奈良GARDEN」の、2施設が同居しています。できた当初は、それぞれギャンブルやゲームの依存症のある人と、薬物依存のある人の施設として使っていましたが、5年前受け入れ体制を大きく変えたのを機に、明確な区分けをなくしています。

三宅 カリキュラムは座学が中心ですが、公園やスポーツ施設で運動をしたり、絵を描いたりもします。キャンプや農作業もやりますし、沖縄本部にある施設ではサーフィンやホースセラピーもします。

そうした日々の活動を通じて、施設名にも入っている「エモーショナルリテラシー」、自分の感情や思考を理解し、外に表現していく力を身につけます。幼少期にそれができなかった利用者が多いのです。表現しようとしても、保護者などから抑圧され続け、自分で何を感じているのかがわからない。表現方法がわからないから、暴言や暴力、犯罪、薬物使用などに繋がっていくのです。そこを体得しながら、自分自身の人生に生き甲斐を持っていくために必要なことを学んでいきます。

―福祉施設っぽくないというか、ガラス張りでオープンな空間に少しびっくりしました。

三宅 ここはデパートの配送センターだった建物を改装した建物です。前面をガラスにしたのが特徴的だと思いますが、創業者の矢澤祐史の「開放的な施設に」というコンセプトからきています。窮屈な雰囲気の中で、自分のことをなじったり、短所を責めたりするような施設が多かったので、それをガラッと変えたのです。

三宅 出所者・出院者の生育歴をたどると、子どもの頃に虐待を受けたり、家庭が機能不全になっていたり、過酷な人生を経てきた人が多いのも一つ事実としてあるのです。犯罪の反省はもちろん必要ですが、生き直しをしていくなかで、その人自身が「解放される」感覚になることも大切にしています。それもあって、天井が広く、オープンな空間にしたのです。

こういった施設は、プライバシーの問題からも閉鎖的にするのが一般的です。それをあえてオープンにすることで、地域の人たちにとっても、中で何をやっているのか、どういう人がいるのかわかり、風通しがよくなって、応援にも繋がります。関わる人みんなにとって、安心安全な「居場所」を体現したかったのです。

「普通に一緒に暮らす」から生まれる感情を、言葉にしていく

―ここの活動の核にある「治療共同体モデル」について教えてください。

三宅 アメリカ・アリゾナ州の〈アミティ財団〉が依存症回復のために構築した「治療共同体モデル(セラピューティックコミュニティ:TC)」を、私たちのカリキュラムにも取り入れています。共同生活の中で、集団の力を借りながら、自分自身の思考や生活習慣を変化させていくものです。感情について向き合うカリキュラムなどのメソッドも、そこから学びました。

宮澤 施設をベースにしたコミュニティをつくり、その中で「自分の中に生まれた感情」に名前をつけて、伝えあったり、誰かのそうした感情に気づいたりすることを繰り返します。心理的に安全なコミュニティの中で過ごす経験をしながら、本来であれば幼少期に家庭で積み重ねていくエモーショナルリテラシー形成を、ここに集まる人同士の間でやり直していく。それが、TCのベースにある考えです。

―1対1で向き合うのではなく、共同体の中で行う意味はどこにあるのでしょうか?

三宅 近い課題を抱えた人たちの輪の中にいることで、繋がりが持ちやすいことです。コミュニティがある、居場所があるという環境によって、「自分の感情表現が周りから見てどうなのか」を互いに伝えあう機会が生まれる。それは集団生活の中でこそ学べる、非常に実践的なものです。また先輩たちの中に自分のロールモデルを見つけることで、どうやったら生き直しをできるかも、リアリティをもって体感できます。

―TCは何人ぐらいで構成しているのですか?

三宅 基本となるコミュニティが、20〜25名ぐらいです。ここには2つの施設があるので、コミュニティも2つです。福祉制度のルールがあるので頻繁に行き来しているわけではないですが、みんなで一緒にやるカリキュラムもあります。

宮澤 エモーショナルリテラシーが十分に育っていないメンバー同士が共同生活するのは、互いに相当ストレスがかかるのです。我慢しなきゃいけない、伝えなきゃいけない、気づかなきゃいけない……みたいな。だからこそ、朝起きてから夜寝るまで一日を一緒に過ごしていくこと、「普通に一緒に暮らす」ことがとても大事になります。

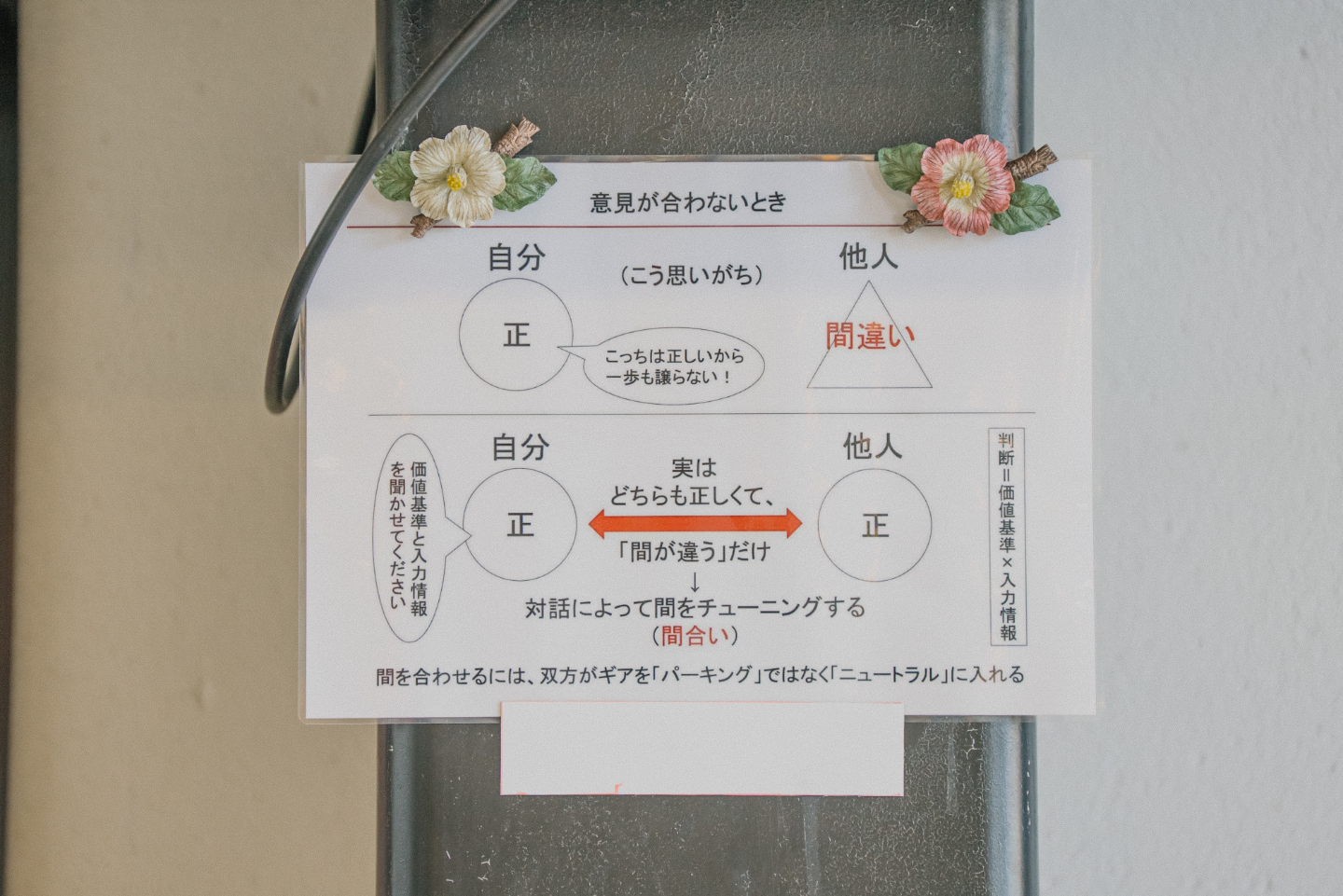

三宅 心理学では、本音と本音の触れ合うことを「エンカウンター」といいますが、ここのTCにおいてもいろんな人がいますから、問題は日々起こります。例えば、挨拶をしたのに返ってこないから喧嘩になる……なんて日常茶飯事です。

そういう時に、少人数でグループワークをします。ファシリテーター役が理由を問いかけるなかで、挨拶がなく寂しかったことや、「寂しい」と言うのも恥ずかしかったことなどに気がつく。そこから暴言や暴力とは別の表現方法を身につけながら、自己肯定感の向上にも繋げていくわけです。

―カリキュラムのファシリテーター役は、スタッフがやるのですか?

三宅 はい。そしてケアに携わるスタッフのほとんどは、施設の元利用者です。他の職種を含めグループ全体の職員数をみても、約150名のうち7割近くが元利用者ですね。うちを志してくれる人は、研修を受け、見習い期間を経て、正式な職員になります。今度は生き直しを応援する側に回っていくのです。応援を受けた人が応援する、こうした循環が先ほどのロールモデルにも繋がっていきます。

―利用者はどこで寝泊まりをしてるのですか?

三宅 ここから車で30〜40分ぐらいの圏内にある住まい、福祉の言葉で言う「グループホーム」がいくつもあるので、そこと往復しています。平日はここでカリキュラムを受けて、夕飯後にそれぞれのグループホームに戻ります。

―入所期間は決まっているのですか? また人によって異なるのでしょうか?

三宅 標準的な利用期間は、1年半から2年半ぐらいになりますが、人それぞれです。近隣の事業所やスーパー、工場などで働いて、お金を貯めて、うちを退所していくのがオーソドックスなパターンですが、やはり個人差があります。長い人だと、6年近くかかる人もいますし、仮釈放の期間が終わったとたんに出ていく人もいます。

「欠点をなくす」から「生き甲斐をつくる」への転換

―ここを運営する〈ワンネス財団〉という組織について改めて教えてください。

三宅 「ウェルビーイング」に着目した独自のコンセプトで、様々な障害や精神疾患、各種の依存症のある人の心身の回復とその後の成長を支援している団体です。財団傘下の各法人が行政から指定を受け、精神障害を中心とした障害福祉サービス施設を運営しています。

奈良と沖縄が運営の中心で、活動拠点は全国に約30カ所あります。年間の事業費はグループ全体で約10億円で、これまで延べ1,400人を受け入れてきました。事業については、各地域の自治体や関係機関と協力関係を持ちながら実施し、法務省各局との連携も深めています。

―設立の経緯についても教えてください。

宮澤 2005年に、奈良県で初めての依存症回復施設としてこの地で立ち上げました。結果的には服役経験がある人も多く、当初から両者が混ざっていました。

当時のカリキュラムは、現在のように「自分で自分の幸せを育んでいく」というより、その手前の「自分の短所を是正して、生きづらい状態をまずは無くしていく」ことを主眼にしていました。今でも、こうしたメソッドは世界中の支援施設の基盤に根付いているように思います。「私はダメな人間なので、ここに懺悔します。同じ過ちは二度と繰り返しません」ということを毎日毎秒言い続ける、アメリカの禁酒法(1920〜1933年)時代の発想に基づく根性論こそが最適だと考えられがちです。

三宅 日本も同様で、自分には欠点があり、それが逸脱した行動に繋がっていく、だから欠点を取り除いていく。そうした考えにもとづいて、回復支援を行うところが今も多いです。その成果も確かにあるのですが、言わば対処療法に近く、その先にある自分の人生設計を考えるメソッドにはなっていません。本当にこれでいいのだろうかと私たちも疑問を持つなかで出会ったのが、「ウェルビーイング」という概念でした。

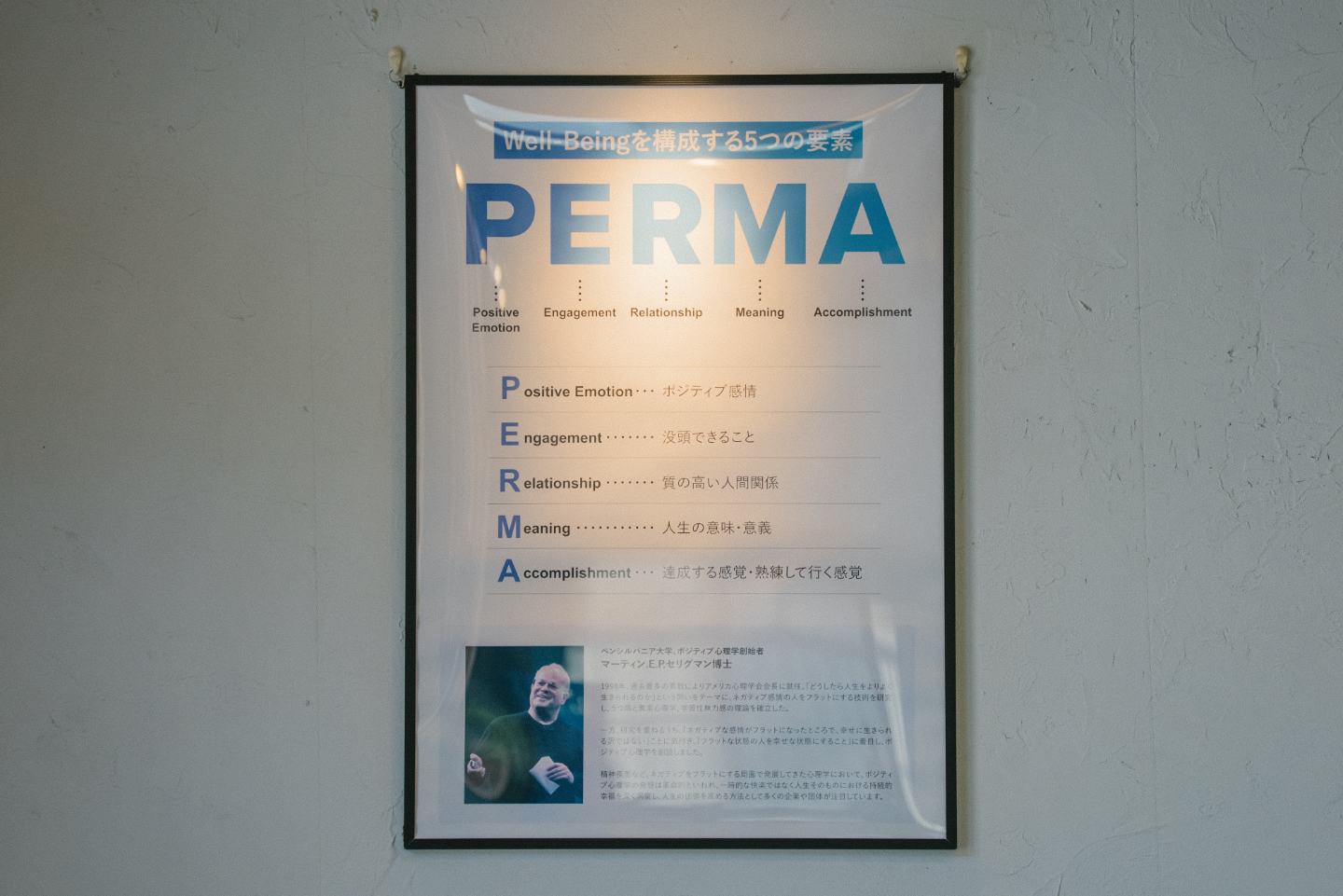

宮澤 世界中を飛び回って心理学的な支援のアプローチを探し、学んでいた創業者の矢澤が、「ポジティブ心理学」の創始者として著名で、アメリカの心理学会会長を務めたマーティン・セリグマン博士を2018年に日本に招聘し、ウェルビーイングについて教えてもらったことが契機になりました。最初はビジネスパーソンを対象にしていたのですが、もしかしたら、このアプローチは、回復支援にもそのまま生かせるのではと。そこに気がつくなかで7年ほど前に、「生き甲斐」をベースにしたカリキュラムへと抜本的な見直しをしました。

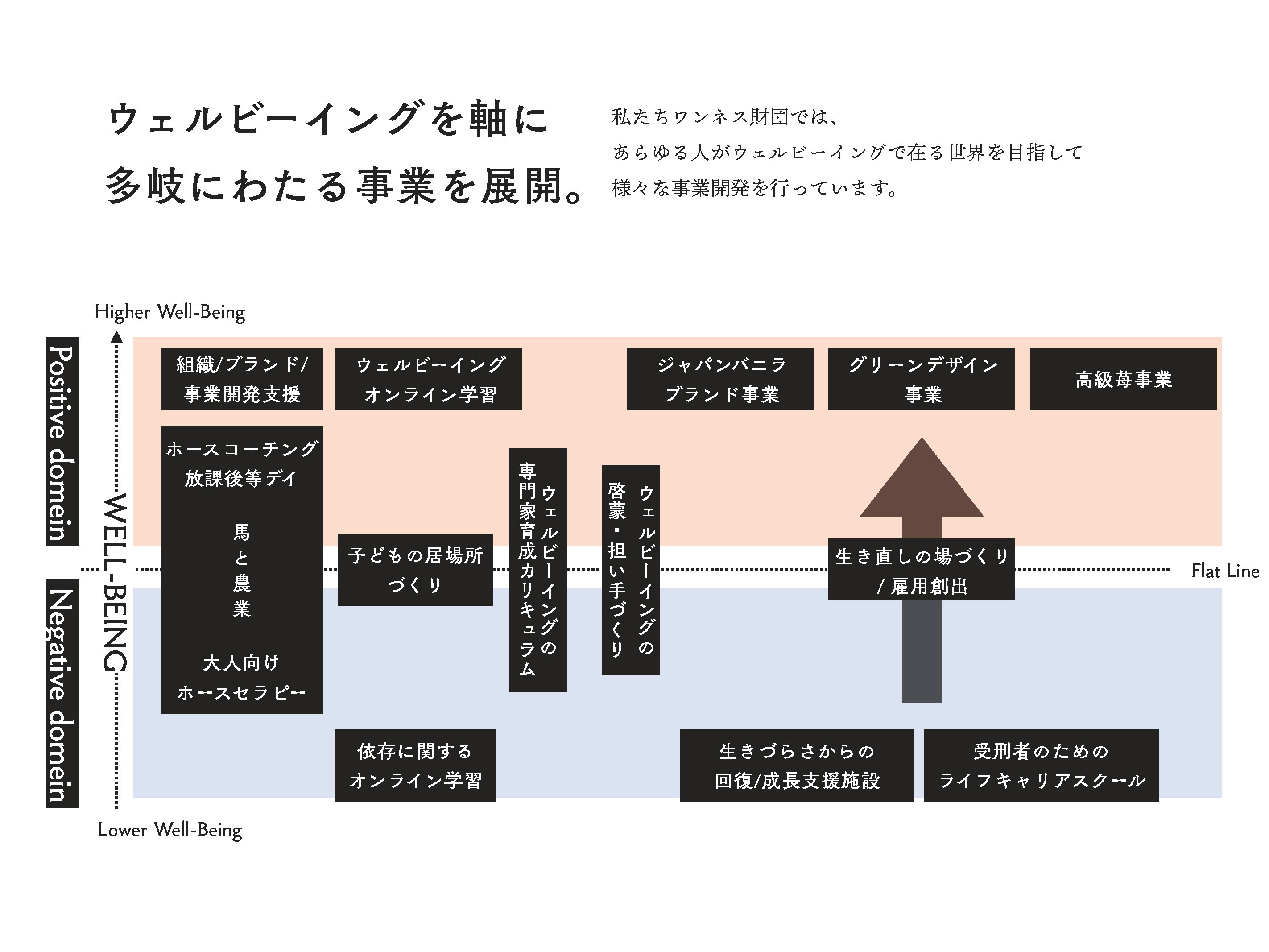

宮澤 この図で説明すると、下部(ネガティブな領域)を支援するのが、基本的にはセーフティーネットたる福祉の守備範囲です。ですが、ここに留まってしまうと、例えば幸せに生きるとか、自己実現をすることには繋がりません。

そこで、私たちが新たに注力を始めたのが上部(ポジティブな領域)の活動でした。ビジネスフィールドなどで最近注目されるウェルビーイング支援の位置づけに近いとも言えます。本当の意味で生き直しをしていくには、マイナスからプラスまで、包括的に応援すべき時代にきていると認識しています。

―ウェルビーイングに出会う前はどんな表現をしていたのですか?

三宅 その前は「より良い生き方」みたいに言っていました。実際は薬物を使わないとか、犯罪をしないとか、マイナスからプラスマイナスゼロの段階にいくイメージが強かったと思います。本当の意味での「より良い」というのは、自分自身の強みを使うことですが、今の世界観に比べたら非常に小さかったのです。

宮澤 それを上の領域の「生き甲斐」に広げたのは大きな変革でした。180度変わる、常識を変えるものだったのです。実態としては、そうした〈ワンネス財団〉の動きと、矢澤が大手企業のコンサルティングをするために立ち上げた〈株式会社YeeY〉の活動をマージさせていったと言えます。

三宅 〈YeeY〉は、ウェルビーイングの概念を日本に浸透させたい、と考えてつくったグループ企業です。ポジティブ心理学やウェルビーイングなどを、ビジネスシーンに広げる役目を担っています。

宮澤 矢澤は自分が福祉の領域から出ていく姿を見せることで、全員の可能性を広げることになると考えたのだと思います。

孤独と孤立が深まる時代の中で

―現在の利用者はどんな人たちが多いのですか?

三宅 様々です。出所者・出院者といっても、重い犯罪を犯した人から、小さな万引きを繰り返す人もいるし、犯罪には絡まないが依存症をもった人、働き過ぎて燃え尽き症候群の人、引きこもり状態の人、DVを受けた人なども混ざっています。

福祉施設としての定員は奈良と沖縄で約180名ですが、最近は9割以上埋まっています。うち、出所者・出院者が約6割です。

―出所者・出院者の中にも、精神障害や発達障害のある人は増えているのですか?

三宅 はい、比率は増えていると思います。行き場所がなく、「このまま出たら再び犯罪を犯す可能性が高いので、受け入れてほしい」との連絡が刑務所からここに来るような場合は、何らかの障害や精神疾患等のある人がほとんどですね。もちろん、障害や疾患があるから犯罪をするわけでは全くありませんが、今の社会はそうした方へのサポートがそもそも少ない。生きづらさを抱えたままの人が、結果的に触法してしまうケースもあるのだと感じています。

宮澤 全体の統計としても、障害や疾患のある人の数は増えています。ただそれは、障害関係の研究が進んだからではないでしょうか。以前はひと括りだった分類が細分化されてきたなかで、それぞれの実数も増えたように見えている。もちろん、その人にあった詳細なケアができるようになってきた、という良い面もあるとは思います。

三宅 あとは、社会環境の変化も数に影響しているかもしれません。以前の日本には、もっと地域のコミュニティに力があったので、例えば「少し変わっている」とされた子どもであっても、地域で支えていくことができたのですが、現在のように地域内の繋がりが希薄になってしまうと、生きづらさを受け止めてくれる場所に出会いにくい。こうした福祉の現場にくるしかない、という事情もあるでしょう。

―セーフティーネットになっていたコミュニティが変わる一方で、コミュニケーションのスキルは情報化社会の中ですごく求められるようになっています。孤立を生み出しやすくなっているかもしれませんね。

宮澤 はい。今までだと問題にならなかった行為が、SNSによって問題化するケースもありますし、仕事のあり方の変化で、社会的な居場所がなくなることも構造的にあると感じています。その中で、犯罪や問題行動にしか発露がなくなるケースも増えることは、十分考えられます。

三宅 そこでメンタルを崩す人も、依存に向かう人もでるのでしょう。最近話題になっている「闇バイト問題」がありますが、何らかの障害のある人、孤立している人などが巻き込まれるケースは少なくありません。もちろん注意喚起や啓発は大事なのですが、なぜ引っかかってしまうのかを突き詰める必要もあります。孤立し居場所がない状態の中で、闇バイトにシンパシーを感じてしまうとか、やり甲斐を感じてしまうこともあるはずです。

―「持ちかけてきた人のためになるから」「信用されたから」という理由で引きずり込まれるケースが急増しているそうです。

宮澤 だからこそ、エモーショナルリテラシーのようなスキルが大切になるのです。感情教育やウェルビーイング教育をしっかりやらないと、ますます生きづらい社会になってしまうとも言えます。孤立してしまいそうな人を支えていける仕組みが必要だと考えています。

被害者にも加害者にも、必要なサポートが届く社会に

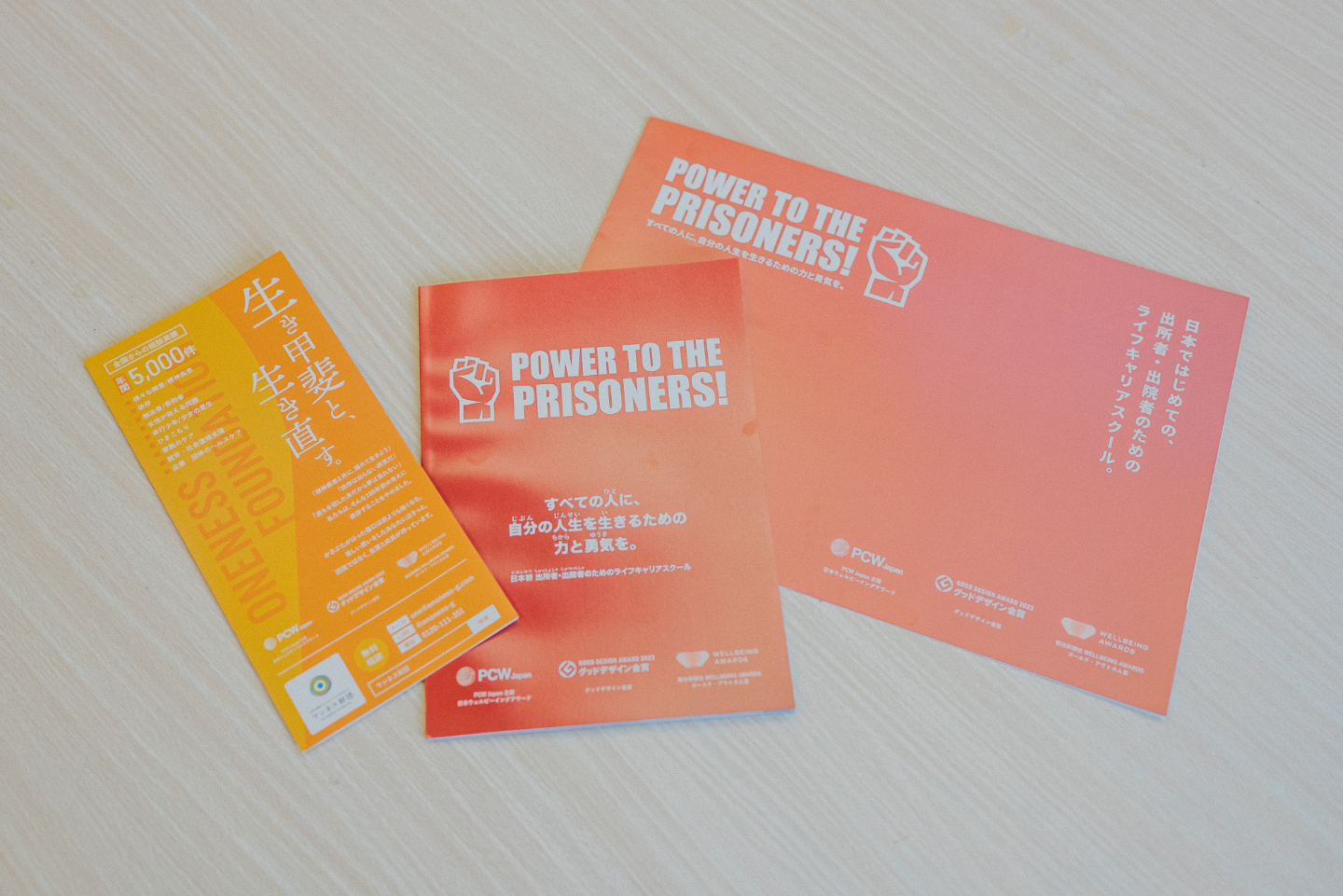

―そうした中で2020年からは「Power to the Prisoners!(P2P)」をスタートしています。これは何でしょうか?

宮澤 P2Pは、出所者・出院者のためのライフキャリアスクールです。多くの出所者・出院者が、エモーショナルリテラシーやウェルビーイングに関する基本的なスキルや知識を身につけることのないまま、社会に戻ってしまいす。そんな根底にある課題を解決するために立ち上げたメソッドです。

三宅 歯磨きのような基本的な健康のつくり方もライフスキルですし、金銭管理、服薬指導なども含みます。刑務所内にはこうした生きていくためのベースや、自立していくための学びの場は、拘禁刑を機に増えていくはずですが、現状少ないのではと思います。うちはそこをとても重視して時間をかけています。

宮澤 出所者・出院者の方にも、矯正職員の方にも、各省庁の方にも伝わりやすいようパッケージング化しました。中身はほぼ従来からやってきたもので、「スクール」と言ってますが、財団で日々提供しているカリキュラムと相違ありません。P2Pに興味を持った人が私たちの施設に行くときの、入口になるメニューだと思ってください。

―カリキュラム内容は決まっているのでしょうか?

三宅 全員共通した時間が3〜4割で、残りはその人に合わせた個別性のあるカリキュラムになります。例えば、パソコンのスキルを高めたい人には、実践で使えることを学んでもらったり、国家資格を目指す人にはその支援をしたりしています。地域活動に参加する、夜間中学に行くなど、やりたいことに個別性があるので可能なだけ対応しています。

幼少期に「それはダメ」と言われている人が多いからこそ、できることに関しては私たちは応援するカルチャーをもっています。「それいいね、じゃあやってみよう!」と後押ししていくようにしています。

―回復、更生した先に、雇用促進に繋がることも「孤独の解消と自己実現」の手段になるのですね。

三宅 「生き直し」のベースのうえに、就労があるのです。その人の強みを生かした役割や出番があること、他者から承認される状態にあることも、広い意味で「生き甲斐」になると私たちは考えています。

宮澤 セリグマン博士の研究によると、ウェルビーイングとは、持続的な幸福感を感じられる状態を意味しています。つまり「生き甲斐」を感じているときだと。

でも、うちの施設に来る出所者・出院者たちの多くは、その「生き甲斐」とは対極にいるのです。自己否定、自己嫌悪などなど……それをウェルビーイングな状態になるように応援し、伴走することが私たちの役割です。

―受刑者を取り巻く動きでいうと、2025年6月1日に刑法が118年ぶりに改正され、「立ち直り」を重視する制度に変わりましたが、どうみていますか?

三宅 従来はどんな受刑者も一元的にみていたものを、「依存症回復処遇」「高齢福祉」「福祉的支援(知的・発達障害)」など、24課程にわけてその人の適正にあわせたカリキュラムに変えるので、現在刑務所はとても大変な状態だと聞きます。本質的なことに目を向けていくと、罪を犯してしまう人の中には「被害者」もいると気づくはずです。実際、受刑者のうちでも7割近くが虐待経験を持っています。そうしたところまで、刑務所が踏み込めるのであれば、素晴らしいことになりますが……簡単ではありません。

ただ、長くTCを取り入れて活動してきた刑務所「島根あさひ社会復帰促進センター」のような実践もすでにありますし、受刑者の心の状態から考えるアプローチが他でも行われるように変わってきたことも確かです。刑法を改正して、より開かれたものとするのであれば、私たち民間施設との連携はこれから増えていくし、増やす必要もあると考えます。

―加害者もまた被害者である、と考えると、見え方が変わってきます。

三宅 もちろん受刑者自身がやったことは消えませんし、その人から加害を受けた方のための支援も、今は圧倒的に少ないという問題があります。私たちも「何で加害者ばかり支援するのか」と電話で言われることもあるなかで、出所してきた人が世の中で生き直しをしていくのは本当に難しいのです。それでも、生き直しをする場所が一つでも増えていけば、再犯の防止に繋がるはずです。

罪を許すか許さないかではなく、罪を犯した人の背景にもいろいろなことがあり、その後の人生もあります。犯罪を犯さないで人生を送れる人が徐々にでも増えていったら、社会も平和になっていくという、ここの理解が必要ではないかと。やったことへの理解に加え、その後のことへの理解が進むといいなと考えています。

宮澤 それぞれの立場から、見える世界が違うのは至極当然なことです。非常に難しいのですが、本人の視点もあれば、相手側の視点、第三者の視点などもあって、それらを繋ぐコミュニケーションにも課題があります。

ただ一つ大事だと思うのは、それぞれに必要な社会資源があるということ。被害者をサポートする社会資源も必要ですし、私たちのような生き直すための伴走者も含めて、加害者を支援する社会資源も必要です。公か民間かは別にして、それぞれにちゃんと本質的な社会資源のサポートが提供されることが必要だと考えています。

ウェルビーイングが、地域全体に広がるように

―多様な社会資源を用意する意味でも、グループ内で様々な関連事業をされているのかなと感じました。宮澤さんも苺農園を経営されていますよね。

宮澤 はい。私たちは2017年から、三重県の伊賀市で「完熟クラフト苺BERRY」のブランド名で高級苺の農園も営んでいます。農福連携と言えるもので、作業療法の一環として、施設利用者とも一緒に農園の作業をしています。

社会から、ある意味で“つまはじき”にされた人たちにとって、誇れる仕事、自己効力感や自信が持てて社会との繋がりを感じられる仕事をつくりたいと思って立ち上げました。実際にBERRYは、世界と勝負するハイブランドを目指して有名店に卸したり、国際線のファーストクラスに採用されたり、アメリカのミシュラン星付きレストランに輸出もしたりしています。

宮澤 また、今年6月には初めて就労継続支援B型事業所を設立できたので、カリキュラムを卒業した後、そのまま福祉的就労に切り替えてもらうことも可能になりました。同じ作業でありながら、工賃がもらえるように変わったのです。

三宅 現在、沖縄でも同じような発想で、おそらく国内最大規模となるバニラビーンズの農園の開発を進めています。そのリーダーは、27年間刑務所に入っていた人で、中にいるときにバニラに興味を持ち、出所後に農園をつくることにしたのです。

―お二人がこの先、目指している世界観はどんなものなのでしょうか?

三宅 私たちが最終的に目指していきたいのは、罪を犯した人たちや依存症のある人たちの立ち直りだけでなく、ウェルビーイングな状態にある人が多数社会に出て、この考え方そのものが、地域に伝播していく状態です。ウェルビーイングの概念が広がれば、犯罪や依存まで至らないけれど生きづらい人の助けとなり、結果、犯罪や引きこもりも減少していくはずだと思っています。

日本の平和、世界の平和という大きな話になるのですが、ここで行う福祉事業だけでなく、様々な地域でのセミナーや相談会、ボランティア活動も、宮澤がやっている農業ビジネスなども、すべてその文脈で繋がっています。地域で暮らす人たちが幸せになっていく、その延長線上には、今のような被害者と加害者のような概念が生まれない世界があると信じ、そこを目指していきたいです。

宮澤 〈ワンネス財団〉は、2025年に20周年になります。今その準備で歴史を振り返っているのですが、カリキュラムをどんどん変えてきたことを再認識しています。活動意義がより深くなってきたので、活動範囲も必然的に広くなってきました。

その変わり続けることが、創業者から植え付けられている私たちのアイデンティティの一つだと思っています。私たちにとっては初めての就労継続支援B型事業所を始めたのもそうですし、今後は例えば、医療や介護の領域に対して、何か提供できないかを検討しています。

ウェルビーイングをベースにしながら、本質的なアプローチでどんどん活動領域を広げていきたいと思っています。これまでのように変わり続けながら、やっていきます。

―今後の展開も楽しみにしています。今日はありがとうございました。

取材を振り返って

この春、法務省矯正局の方とデザインのイベントで偶然出会い、刑法改正の趣旨や、矯正局が初めて組織のミッション・ビジョン・バリューを構築したことを伺う機会がありました。

その際に、刑法改正の背景にある一つの日本の現状について教えてもらいましたが、私の認識を揺さぶる内容でした。その中の代表的なものを書き出します。

1)全国の受刑者数はこの15年で45%急減したが、高齢者は30年で約10倍に急増している事実。そのうち窃盗が約70%、さらに食料品の万引きが約70%と、背景に生活困窮や孤独などがうかがえること。

2)精神障害のある人の受刑者比率が、この15年で急増している事実。生まれつき障害のある人もいるが、児童虐待や生活困窮など生活環境の要因が原因で障害をきたしたケースもある。いわゆる「闇バイト」に巻き込まれるケースも増えている。

3)DVや児童虐待による被害や孤立が、犯罪につながってしまうケースもあること。急増するDVや児童虐待をおさえることは、負のスパイラル解消に繋がり、そして不登校や引きこもり、シングル家庭、生活保護者など、社会的に孤立しない状況をつくる必要性があること。そこに福祉的視点が求められていること。

そうした状況を教えてもらい、今回の取材を行いました。〈ワンネス財団〉のような福祉施設の訪問は初めてのことで、どのような更生プロセスを行っているかを、三宅さんと宮澤さんから、丁寧に教えてもらいました。

お二人が繰り返し話される「生き直し」と「生き甲斐」について、そして目指す「ウエルビーイング」に関しては、罪に問われた人だけでの問題ではなく、社会の側の意識も変えないとならないと強く思いました。受刑者に対する私たちの認識、意識が変わることに、今回の取材、そして118年ぶりの刑法改正が起点になるとうれしく思います。

Information

ワンネス財団

「孤独の解消と自己実現」を掲げ、ウェルビーイングが低くメンタルヘルスに課題を抱える人たちの心身の回復とその後の成長を支援する専門機関。最新情報は公式ウェブサイトにて。

「完熟クラフト苺BERRY」

グループ企業〈遊士屋株式会社〉が生産・販売する苺ブランド。2025年7月28日まで、Kickstarterにてクラウドファンディングに挑戦中。

Information

『デザインのまなざし』のこぼれ話

グッドデザイン賞事務局の公式noteで、『デザインのまなざし』vol.15のこぼれ話を公開しています。

Profile

Profile

![]()

-

宮澤大樹

遊士屋株式会社 代表取締役/クリエイティブディレクター

1991年愛知県生まれ。大学在学中にトロントにて飲食事業の立ち上げに携わる。帰国後 人材系スタートアップの関西支社長を経て、デザインファームの取締役COOとして事業開発(観光、畜産、飲食、メディア等)や地方自治体・企業間連携などを担当。2017年、農業によるウェルビーイングな雇用創出と、日本の最高品質の苺を世界に届けることを目指す生産ブランド「完熟クラフト苺BERRY」を立ち上げる。自社サイトを中心とした直接販売と海外輸出を中心に事業を展開。2022年、「気候変動から美味しさを守る」を掲げ、環境負荷を限りなく抑えた高品質苺の栽培研究をCultiveraとの共同で開始。日経新聞社主催『Beyond: The Roundtable Expand with Google』参加。Google JapanテレビCMなどに採用。農林水産省「ノウフクアワード」受賞。

Profile

![]()

-

矢島進二

公益財団法人日本デザイン振興会 常務理事

1991年に現職の財団に転職後、グッドデザイン賞をはじめ、東京ミッドタウン・デザインハブ、東京ビジネスデザインアワード、地域デザイン支援など多数のデザインプロモーション業務を担当。武蔵野美術大学、東京都立大学大学院、九州大学大学院で非常勤講師。毎日デザイン賞調査委員。NewsPicksプロピッカー。マガジンハウス『コロカル』で「準公共」を、月刊誌『事業構想』で地域デザインやビジネスデザインを、月刊誌『先端教育』で教育をテーマに連載を執筆。『自遊人』ではソーシャルデザインについて46,000字を寄稿。「経営とデザイン」「地域とデザイン」などのテーマで講演やセミナーを各地で行う。2023年4月に大阪中之島美術館で開催した展覧会「デザインに恋したアート♡アートに嫉妬したデザイン」の原案・共同企画。

この記事の連載Series

連載:デザインのまなざし|日本デザイン振興会

![]() vol. 162025.12.24“目的”を自分で見つけることが、本当の介護予防になる。テクノロジー×地域資源の新鋭プログラム「Goトレ」

vol. 162025.12.24“目的”を自分で見つけることが、本当の介護予防になる。テクノロジー×地域資源の新鋭プログラム「Goトレ」![]() vol. 142025.05.29施設じゃない“選択肢”を、まちの中に増やせたら。脳性麻痺のある娘、建築家、地域の仲間とつくったシェアハウス「はちくりはうす」

vol. 142025.05.29施設じゃない“選択肢”を、まちの中に増やせたら。脳性麻痺のある娘、建築家、地域の仲間とつくったシェアハウス「はちくりはうす」![]() vol. 132024.11.19プロとして、仕事を誇れる場のデザインを。一方的に“支援される”ではない「ソーシャルグッドロースターズ」の福祉

vol. 132024.11.19プロとして、仕事を誇れる場のデザインを。一方的に“支援される”ではない「ソーシャルグッドロースターズ」の福祉![]() vol. 122024.08.27見えにくい人のための「福祉機器でない」カメラはなぜ生まれた? 表現し、分かち合う“喜び”を増やす〈QDレーザ〉×〈ソニー〉

vol. 122024.08.27見えにくい人のための「福祉機器でない」カメラはなぜ生まれた? 表現し、分かち合う“喜び”を増やす〈QDレーザ〉×〈ソニー〉![]() vol. 112024.05.15200年先まで人の幸せを支える、“生態系”の拠点を目指して。地域にひらいた訪問診療オフィス「かがやきロッジ」

vol. 112024.05.15200年先まで人の幸せを支える、“生態系”の拠点を目指して。地域にひらいた訪問診療オフィス「かがやきロッジ」![]() vol. 102024.02.21デザインの力で、“知る”から“変わる”を生み出せたら。聴覚障害のある人の就労をサポートする「グラツナ」

vol. 102024.02.21デザインの力で、“知る”から“変わる”を生み出せたら。聴覚障害のある人の就労をサポートする「グラツナ」![]() vol. 082023.09.07「移動する自由」をすべての人に。乗り手の姿、まちのインフラを変える〈WHILL〉デザイナーの視点

vol. 082023.09.07「移動する自由」をすべての人に。乗り手の姿、まちのインフラを変える〈WHILL〉デザイナーの視点![]() vol. 072023.06.06着たいものを、諦めずに“選べる“社会へ。既成服×パーソナライズのお直しサービス「キヤスク」

vol. 072023.06.06着たいものを、諦めずに“選べる“社会へ。既成服×パーソナライズのお直しサービス「キヤスク」![]() vol. 062023.03.07排泄ケアから、“もっと介護したくなる”社会を目指して。人の生活空間に馴染む「Helppad」のデザイン

vol. 062023.03.07排泄ケアから、“もっと介護したくなる”社会を目指して。人の生活空間に馴染む「Helppad」のデザイン![]() vol. 052022.11.04プロダクトデザイナーはなぜ福祉施設を訪ねたのか? インクルーシブな仕組みを目指す日用品ブランド「See Sew」

vol. 052022.11.04プロダクトデザイナーはなぜ福祉施設を訪ねたのか? インクルーシブな仕組みを目指す日用品ブランド「See Sew」![]() vol. 042022.08.26食料・日用品を「いつでも」分け合える場所へ。ゆるやかな“距離感“をデザインした北長瀬コミュニティフリッジ

vol. 042022.08.26食料・日用品を「いつでも」分け合える場所へ。ゆるやかな“距離感“をデザインした北長瀬コミュニティフリッジ![]() vol. 032022.04.06デザインで、人の力を「ポジティブに見立てる」。“産官学福”から社会を変えるシブヤフォント

vol. 032022.04.06デザインで、人の力を「ポジティブに見立てる」。“産官学福”から社会を変えるシブヤフォント![]() vol. 022022.01.21病気のある子ども・家族の「第2の家」を目指して。TSURUMIこどもホスピスの、愛あるデザインと"ケア"の拡張

vol. 022022.01.21病気のある子ども・家族の「第2の家」を目指して。TSURUMIこどもホスピスの、愛あるデザインと"ケア"の拡張![]() vol. 012021.06.16お寺は何をするところ? 子どもの貧困問題を前にして「仕組みのデザイン」を僧侶が手掛けた理由。おてらおやつクラブ・松島靖朗さん

vol. 012021.06.16お寺は何をするところ? 子どもの貧困問題を前にして「仕組みのデザイン」を僧侶が手掛けた理由。おてらおやつクラブ・松島靖朗さん