病気のある子ども・家族の「第2の家」を目指して。TSURUMIこどもホスピスの、愛あるデザインと"ケア"の拡張 デザインのまなざし|日本デザイン振興会 vol.02

- トップ

- デザインのまなざし|日本デザイン振興会

- 病気のある子ども・家族の「第2の家」を目指して。TSURUMIこどもホスピスの、愛あるデザインと"ケア"の拡張

「福祉」と「デザイン」の交わるところにある、人を中心に考えるまなざし。その中に、これからの社会を豊かにするヒントがあるのではと考え、本連載『デザインのまなざし』はスタートしました。

たずねる先は、福祉に関わるプロダクトやプロジェクトと、それを生み出したり実践されたりしている方々。執筆を担当するのは、グッドデザイン賞を主催している〈公益財団法人日本デザイン振興会〉です。

前回の「おてらおやつクラブ」の取り組みに続き、2回目となる今回は「TSURUMIこどもホスピス」(大阪府大阪市鶴見区)を訪問しました。

「TSURUMIこどもホスピス」は、難病を抱える子どもとその家族が過ごすための場所です。2016年4月の誕生以来、日本初のコミュニティ型子ども向けホスピスとして、企業や個人の寄付によって運営されてきました。病院をはじめとする公的な医療・福祉機関では応じきれない多様なニーズに対し、「個別のサービス」を無料で提供、さらにエリアの一部を地域に向けて開放しています。

この施設は、2016年度のグッドデザイン賞を産業公共建築のカテゴリーで受賞。審査委員からは、外観や内装の意匠にとどまらず、子どもたちに対する思いやりと愛情にあふれた設計思想が特に高く評価されました。

建築物からも読み取ることのできる子どもへの想いは、どのような理念に根差すものなのか。開設から5年が経過し、今もなお運営資金のほとんどを寄付でまかなうこのプロジェクトは、何をデザインし、子どもたちとその家族の人生にどう関わろうとしているのか。

ホスピスを運営する〈公益社団法人こどものホスピスプロジェクト〉代表理事の高場秀樹さんと、アシスタントケアマネージャーの市川雅子さん、ホスピススタッフの西出由実さんの3人にお話を伺いました。

子どもの「生きる」を支える場所

―「TSURUMIこどもホスピス」は、どういう方が利用されているんですか?

高場 対象としているのは、命を脅かされた状態(LTC:Life-threatening condition)にある18歳までのお子さんと、そのご家族です。LTCの子どもたちの学びや遊び、憩い、やってみたいと思うことなどを叶える場所として運営してきて、過去5年間でおよそ130世帯の方々にご登録いただきました。

利用の問い合わせをしてくれた方には、スタッフがヒアリングした上でエントリーシートを提出してもらい、利用者承認委員会での審議を経てお使いいただいています。

―訪れたご家族はどのように過ごされているのでしょうか?

市川 たくさんのおもちゃを集めたコーナーや、楽器を使って音楽を演奏できる部屋など、目的に合わせた空間をいろいろと用意していて、子どもたちの要望に応じて好きなところで自由に遊んでもらっています。庭に大きなビニールプールを出して水遊びもできますし、疲れたらベッドのある部屋で休んだり、家族で宿泊したりすることもできます。

今日も長く病気を抱えていてお祭りに行ったことがない子どものリクエストで、少しでもその雰囲気を味わえるコーナーを作っていました。

―病院ではできないような対応を、一人一人のお子さんやご家族にあわせて行っているんですね。その中でみなさんはそれぞれ、どんな役割を担っているのですか?

高場 僕はオープン当初からずっと、「こういう場所にしたい」という理想を描いて現場に伝えることをしています。あとは、スタッフの提案に「いいんじゃない?」と背中を押したり、自発的に動きやすい仕組みを整えてたりしていくことでしょうか。

それぞれの仕事を任せる人を決めて、事業の継続性が担保できるようにする役割だと思っています。

市川 私は常勤で働いている看護師の一人で、ケアに携わるスタッフのマネージャー的な役割を務めています。私自身も子どもたちのケアを担当しますし、これから利用されるご家族に対して、病状やこれまでの経過、利用したい目的などをヒアリングしたり、お子さんが現在入院している病院との調整も行ったりしていますね。

こどもホスピスでは、LTCの子どもたちにとって、かけがえのない「今」の時間を少しでも大事に過ごしてもらいたいと考えているんです。そのため、なるべく早いタイミングで子どもやご家族とつながり、すぐに伴走していけるような受け入れを心がけています。

西出 私も看護師として子どものケアを担当しています。あわせて、最近は対外的な広報の役割も担うようになりました。

今この施設は開設して6年目なんですけど、次の5年間、6年目から10年目までの中期ビジョン「未来計画」の中で、「みんな知ってるこどもホスピス」を目指すことになっているんです。コピーライターさんやデザイナーさん、編集者さんなどクリエイターの力を借りながら、施設やミッションのことを医療関係者や当事者に限らず、いろいろな人に知ってもらうための取り組みをしています。

施設ではなく、「第2の家」を目指す

―「みんな知ってる」状態にするための伝え方を、西出さんが中心となって、クリエイターと一緒に考えているんですね。

西出 そうですね。フォトグラファーの方に撮影してもらったり、デザイナーさんにパンフレットを作ってもらったりもするのですが、私たち自身が「発信していく基礎力を身につける」ような関わり方を、みなさんしてくださっているように感じます。

それと私は、ただPRを手伝ってもらうだけじゃなく、そうしたクリエイターの方々が子どもたちに出会ってくれたらどうなるだろうとも思っていて。というのも、ホスピスに通ってくれている子たちの中には、ある日突然病気になって入院し、学校に行けなくなった子どももいるんです。

病院にいると、会える大人がどうしても限られてしまいます。その中で、クリエイターの方たちのような、まったく違う世界に生きて「型にはまらないアイデア」をどんどん出せるような人と出会ったら、自分の悩みの捉え方が変わってくるかもしれない。今はコロナ禍で直接の交流がなかなか持てていないのですが、今後そうした広がりが生まれることをすごく楽しみにしています。

―「型にはまっていない」といえば、みなさんも制服ではなく、カジュアルな私服なんですね。今日は看護師の方にお会いすると思っていたので、意外でした。

西出 ユニフォームは、オープン前に議論をしたことの一つです。私は以前に病院で働いていた経験から、誰がスタッフかわかりにくい状況は利用者さんに不親切じゃないかなと思って。「せめてポロシャツにして名札をつけましょう」って言ったんですけど、高場さんがめちゃくちゃ反対したんですよね。

高場 「スタッフ」と「利用者」といった業務的な関係ではなく、一つの「家族」みたいな設定にしたかったんですよ。お兄ちゃんやお姉ちゃん、おばちゃんやおじちゃんのような、フラットな距離感で子どもや保護者と接するのが大事だと考えていて。

ここは病院ではないし、僕たちの目的は「治療」ではありません。利用者さんとの間にある壁をできる限り取り払うために、必要なものを一つずつデザインしてきました。

―この施設は、「第2の家」がコンセプトだと伺いました。

西出 自分の家に友達を招く感覚でいいんだろうな、と思っていて。「いらっしゃい」とか「こんにちは」みたいな感じで迎えるようにしています。

市川 子どもがご家族と一緒に来て、その子がちょっとでも心地よくなったり、きょうだいと楽しく過ごしたりできる場所。それを見ているご家族も笑顔になってくれるような、こどもホスピスにしたいと思っています。

そういう穏やかな日常を、長期入院していたり、厳しい治療や介助が必要だったりする子どもと家族はなかなか持てないんです。「ホスピス」というと、終末医療や看取りのようなイメージが先行しがちですが、ここでは子どもたちにとっての貴重な時間を、できるだけその子らしく過ごすために使ってほしいと考えています。

これまでに利用した家族の中で、子どもを亡くした遺族は30組を超える。そうした家族に向けて「TSURUMIこどもホスピス」では、悲しみに寄り添い続ける「ビリーブメントケア」(遺族とのつながり)の取り組みも行っている。

子どもが自然と走り出す空間

―「TSURUMIこどもホスピス」は、建物自体もまさに「家」を感じさせるような設計ですよね。建築計画は、どうやって進めていったのですか?

高場 医療や福祉の考え方を持っている大人だけで作らないよう、あえて意識していました。そういう方々は真面目なので、つい「廊下は真っすぐで見通しがよくないと安全に管理できない」とか「家具や柱に角があっては危ない」といった話ばかりをしてしまう。すると建物がどんどん病院のようになってくるんですね。

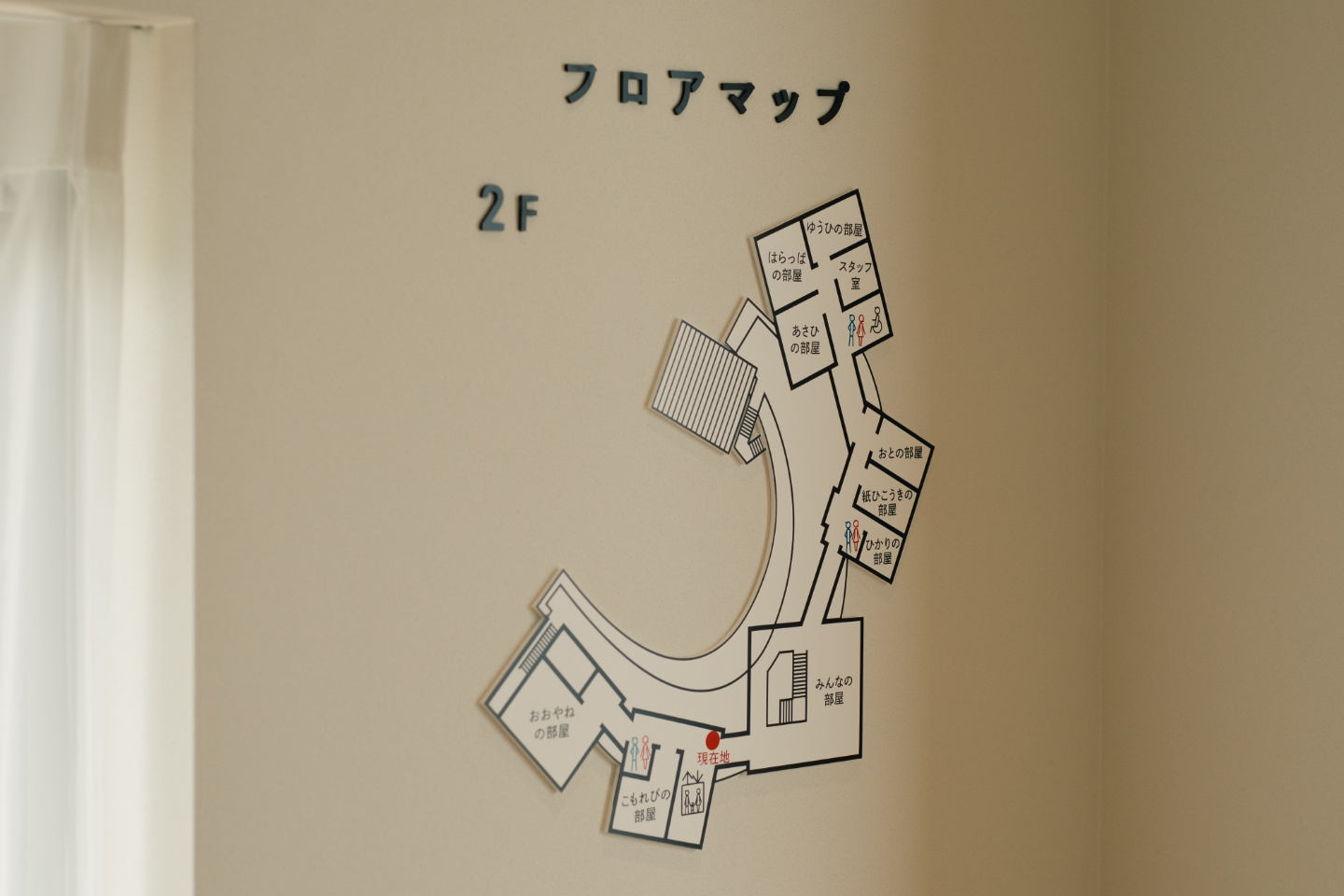

でも、この建物を設計してくれた〈大成建設株式会社〉の出口亮さんという建築士さんは、利用者さんが過ごす時間の豊かさを一番に考えたプレゼンテーションをしてくれました。姿が見えない場所にいながらも子どもの気配を感じ取れる仕掛けがあったり、6つのハウスが連なる遊び心あるアイデアだったり。愛のあるデザインを僕はすごく気に入って、彼の案を絶対に通したいと思いました。

西出 実際、できてみての第一印象は「本当にこれで大丈夫かな」だったんです。大きなガラスが多かったりとか、ベッドに転落防止の柵がなかったりとかするのは、医療施設だったらありえない。お風呂も福祉施設などとは全然違っておしゃれだけど、入りにくいんじゃないかな……と思っていました。

市川 こんな危険だらけの場所で、何かあったらどうしようと思いました。だけど、そんな不安を上回る心地よさがあって。子どもたちもすごく楽しそうに使うんですよね。

私たちがただきれいに掃除をして「いらっしゃい」って迎えるだけで、十分ケアとして成立するぐらい。建物の力ってすごいなといつも思っています。

西出 子どもたちも初めてこどもホスピスに訪れるときは、ちょっと表情が硬いんですよね。どこに連れて来られたのかもわからないですし、保護者の方もホスピスということで緊張していて。

でも中に入るとすぐに吹き抜けがあって、上を見て「あっ」という顔になって。さらに奥に入ってバーっと長い道が続く空間を見ると、もう自然と走り出すんですよ。

市川 なぜだかわからないけど、みんな走り出したくなるっていう。

西出 空間にいざなわれる感じというか。これはすごいですよね。

―この建物に入ってみると、高場さんの大事にした「愛のあるデザイン」という言葉の意味がよくわかります。

高場 実は僕にも、LTCの子どもがいるんです。その自分の体験として、いわゆる福祉サービスを受けたときに、個別の課題に向き合うための創造性や工夫を感じることが少なかった。デザインの世界に経営者として長く関わってきて、クリエイターの持つ力を信じていたからこそ、こどもホスピスの設計でも「クリエイティブ」にはこだわりたいと考えていました。

ただ同時に、建物だけでもダメだと僕は思っています。そこを生かしていく人も重要で、やっぱり両方ないと「第2の家」は成立しない。ここには彼女たち看護師や保育士など、スタッフのことを大好きな子どもがたくさんいて、亡くなった子の中にも「この人がいるからここが好き」と言ってくれていた子もいました。

この場所を本当の意味で「我が家」だと感じてもらうためには、私たち全員が肩書きや役割を超えて、一人の人間として利用者さんと向き合うことが大切なんです。

「家を連想する小屋群と、それらが集まることで生まれるひとつの小さな町のような風景は、こどもたちにとって様々な想像や興奮を掻き立てる豊かな体験をもたらすことだろう。使用している素材やディテールも含め、こどもたちに対する思いやりと愛情に溢れた設計である」

(2016年度グッドデザイン賞・審査委員評より)

草刈りも掃除も、子どもたちのケアにつながる

―そもそも高場さんは、どういう経緯でこのプロジェクトに携わることになったのでしょうか?

高場 2009年に大阪市中央公会堂で「子どものホスピス ヘレン&ダグラス交流セミナー」というシンポジウムがあって、僕は患者の親という立場で参加していたんです。そこで、イギリスにある世界初の小児ホスピスの「ヘレン&ダグラスハウス」を創設したシスター・フランシスの講演を聞いて、感銘を受けて。

しかも、日本でも「小児ホスピスを設立したい」と言っている人たちがいるらしいぞと耳にして、医師の原純一さん(現・〈こどものホスピスプロジェクト〉副理事長)や多田羅竜平さん(現・同常務理事)に出会いました。

高場 その後、団体設立準備のために僕が経営する会社のオフィスの一部を使うことになって。次第に「法人の作り方も知っているので僕がやりましょうか?」「代表も、暫定でよければ引き受けます」「建物にもこだわりたいです」……とやっているうちに、今に至るという感じですね(笑)。

―そのまま、ずっと続いてるんですね。西出さんや市川さんはどのように参加されたのですか?

西出 私も2009年のシンポジウムに参加したことをきっかけに、何らかの形で関わろうと思うようになりました。ただ、最初は「夢だったこどもホスピスに、ボランティアでお手伝いできれば」くらいにしか考えていなくて。

というのも、看護師としての自分は、日本で初となるような施設の中核を担える人材ではないと思っていたんです。最初は高場さんの誘いをずっと断っていて、ボランティアとして携わりながら、少しずつ働く覚悟を固めていきました。

市川 私も最初ボランティアで関わってから、「こういうところで働ける経験ってなかなかないぞ」と思って入ったんです。看護しか経験のない自分に何ができるか不安もありましたが、事前に「外へ出てしゃべってほしい」と言われていたので、そのくらいはできそうだなって。けれど、それがまさかロータリークラブ(国際的な奉仕団体)さんや企業さんを相手にホスピスの取り組みをご説明していくことだとは想像もしていなくて(笑)、慣れるまではすごく大変でした。

西出 看護業務だけを担当するものだと思っていたら、掃除もすべて自分たちがやらなくてはいけない。正直「こんなことまで?」と思ったこともありました。

さらに、病院での勤務時代は「指示されたこと」をやるのがメイン。小さな裁量の中でどうにかがんばって工夫をしていたのですが、ここに携わってからは「決断」の連続で、それも苦しかったですね。食器一つ買うのでも、悩んで決められない。こどもホスピスをなるべくよい場所にするために、自分たちですべて判断しなくてはいけないという事実が、最初はすごくしんどかったことを覚えています。

高場 今はもうみなさんのびのびとやられていますけど、医療の現場って本来はシステマティックな部分があると思うんです。その現場に慣れた看護師の方々は、どこかに「フレームを作って仕事をしたい」と考えるところがあるように感じていて。

そこを乗り越えて、自分の考えを信じて進められるようになるまでは、少し時間が必要でしたね。

西出 最初は「いろんなことをやるのは嫌だ」って思っていたんです。でも、子どもたちへの直接のケア以外の仕事もやっぱり子どもの利益に繋がっているんだと、その後どんどんわかってきました。

市川 そう、みんな繋がってるんですよね。ここでの仕事って、庭の草刈りや原っぱの整備、毎日の掃除も含めてケアなんだと思います。そのすべてが結局、子どもたちや家族のためになっているんですよね。

高場 こどもホスピスでは、「医療的なケア」だけだと届かない部分にこそ手を伸ばしたいと考えています。そのために、ケアというものの考え方や可能性自体を拡張させていく必要があるんです。

もっというと、自分たちだけでできることには限界があるけど、いろんな方々と協働することで、子どもに提供できるものの可能性が膨らんでいく。だから、これからは僕らだけじゃなくて、利用者の子どもや家族もそうだし、地域に住んでいる方や支援者の方々も含めて「みんなで支え合う」「みんなでケアし合う」形を作りたいと思っています。

「ヘレン&ダグラスハウス」は、1982年、イギリス・オックスフォードに開設された世界初の小児ホスピス。LTCの子ども、きょうだい、保護者を主人公に、教育や音楽、芸術などを通して成長を支えている。医療・福祉・教育の現場で活躍するボランティアがサービスを提供。施設の運営費は地域の企業や個人からの寄付金で支えられているため、誰でも無料で利用することができる。

地域にとって誇らしい場所になってほしい

―みなさん立ち上げ時から参画されていて、今で6年目ということですが、振り返ってみていかがですか?

市川 本当にあっという間でした。肩書きに「マネージャー」と付いているけど、全然マネージャーらしくないし、期待に沿えてなかった自分がいて。

でも利用者の子どもたちやご家族、メンバーとも信頼関係が積み上がってくるなかで、ようやくここ2年くらいで、全体を見ながらいろんなことをやれるようなってきたかなという実感があります。

西出 私のこの5年間での一番の変化は「やりたいことって実現できるんだ」っていう実感を、たぶん人生で初めて持ったことです。

社会人になってから、組織の決まりや運営の仕方って自分ではどうにもできないことだと思っていました。その中で折り合いをつけるか、納得できなければその組織を辞めるしかないと考えていて。

でもここに来てみたら、高場さんやゼネラルマネージャーの水谷綾さんが、理想のこどもホスピスに向かって一歩も引かないんですよ。「だってできると思ってるから」って言い切るんですよね。私には何でそんなことを断言できるのか、まったく信じられなくて。けれどいろんな工夫をしながら、気づけばちゃんと組織のあり方を変えていくんです。

―実際にハードルを乗り越える姿を、何度も見てきたわけですね。

西出 望んだことは形にできる、というのを初めて実感して、「私なんかが……」と思っていた気持ちもいつの間にか薄れていって。「こうしたい」という想いがあったら、誰であってもやっていけるんだと考えが変わりました。

たとえば、初年度は子どもたちが日中遊びに来てくれるだけだったのが、今は月に数回ですけれども、希望される方には家族で泊まってもらえるようになった。病院や企業の人たちと協力し合ったり、いろんなことがどんどん形にできるようになってきています。

―子どもたちによりよいケアを届けるために、今意識されていることはありますか?

市川 利用者や福祉関係者だけが知っているのではなく、広く一般の人たちにとって、この施設がもっと身近になったらと思っています。

今でもこの建物の庭には、近所の子どもたちがよく遊びに来るんですよ。で、率直に「ここって何なん?」って質問してくれるんです。そのときに「ここはホスピスって言って、病気の子が遊びに来られる場所なんよ」と子どもたちに伝えると、その後ろにいる保護者の方たちにも届く。LTCの子どもを受け入れることに加えて、私たち自身が外に出て、地域の方々と交流していくことが大事だと考えていますね。

子どもだって病気になるし、亡くなってしまう場合もある。そういう現実を見ないようにするんじゃなくて、社会全体でちゃんと知ってほしいと思っています。

西出 利用者の子どもたちにとっても、ご家族にとっても、「望む」という行為そのものを肯定できる場所でありたいと思います。そのためにも、さまざまな方にホスピスの紹介をしていきながら、できることの選択肢を増やしてしていきたいです。

高場 この施設を、今後、地域にとって誇らしい存在にしていきたいと考えています。「あなたの地域にはこどもホスピスないの?」みたいな会話が、他の地域でもなされて、住民から自発的に「作ろう!」「作ってよ!」という声が上がってくるようにしたいですね。実際、こどもホスピスをどの地域にでも作れるよう、経営方法を共有知にできないかな……ということも考えています。

そのためには、この大阪の「TSURUMIこどもホスピス」で実績を作らないとこれからに繋がっていきません。まずは一つ一つ、子どもたちを日々支えていくような実践を重ねていきたいと、心から思っています。

取材を振り返って

この取材にあたって、「日本に初めてできた民間の子ども向けホスピス」の運営ノウハウをお聞きし、今後同じような取り組みを検討している方々の参考になれば……と考えていました(実際にその後、横浜で新たなこどもホスピスが誕生しています)。ところが、みなさんのお話を伺ううちに、むしろこれまで当たり前に思っていたシステムやノウハウのあり方を疑い、ルーティンにしないことこそが、一人一人に寄り添ったケアにつながるのだと理解できました。

スタッフのみなさんは、命を脅かされている状態にある子どもたちにとって、「今は今しかない」のだという現実と常に向き合っています。そんな中で、限られた時間を自分らしく使ってもらうために、穏やかな時間を過ごすことのできる「第2の家」を目指すという理念がある。実際、思いやりと愛情にあふれた施設が建設され、そこを生かす形で個々の事情に合わせたきめ細やかな対応が生まれています。

本当の意味で「利用者の願いを叶えるケアとはどういうものなのか」を改めて捉え直し、子どもたち、そして家族のためにできることを一つずつ形にしていくこと。それがTSURUMIこどもホスピスの実践している「デザイン」なのだと感じました。

Information

TSURUMIこどもホスピス

TSURUMIこどもホスピスの最新情報は公式ウェブサイトにて

Information

『デザインのまなざし』のこぼれ話

グッドデザイン賞事務局の公式noteで、今回の『デザインのまなざし』vol.2のこぼれ話を公開しています。

Profile

Profile

この記事の連載Series

連載:デザインのまなざし|日本デザイン振興会

![]() vol. 142025.05.29施設じゃない“選択肢”を、まちの中に増やせたら。脳性麻痺のある娘、建築家、地域の仲間とつくったシェアハウス「はちくりはうす」

vol. 142025.05.29施設じゃない“選択肢”を、まちの中に増やせたら。脳性麻痺のある娘、建築家、地域の仲間とつくったシェアハウス「はちくりはうす」![]() vol. 132024.11.19プロとして、仕事を誇れる場のデザインを。一方的に“支援される”ではない「ソーシャルグッドロースターズ」の福祉

vol. 132024.11.19プロとして、仕事を誇れる場のデザインを。一方的に“支援される”ではない「ソーシャルグッドロースターズ」の福祉![]() vol. 122024.08.27見えにくい人のための「福祉機器でない」カメラはなぜ生まれた? 表現し、分かち合う“喜び”を増やす〈QDレーザ〉×〈ソニー〉

vol. 122024.08.27見えにくい人のための「福祉機器でない」カメラはなぜ生まれた? 表現し、分かち合う“喜び”を増やす〈QDレーザ〉×〈ソニー〉![]() vol. 112024.05.15200年先まで人の幸せを支える、“生態系”の拠点を目指して。地域にひらいた訪問診療オフィス「かがやきロッジ」

vol. 112024.05.15200年先まで人の幸せを支える、“生態系”の拠点を目指して。地域にひらいた訪問診療オフィス「かがやきロッジ」![]() vol. 102024.02.21デザインの力で、“知る”から“変わる”を生み出せたら。聴覚障害のある人の就労をサポートする「グラツナ」

vol. 102024.02.21デザインの力で、“知る”から“変わる”を生み出せたら。聴覚障害のある人の就労をサポートする「グラツナ」![]() vol. 082023.09.07「移動する自由」をすべての人に。乗り手の姿、まちのインフラを変える〈WHILL〉デザイナーの視点

vol. 082023.09.07「移動する自由」をすべての人に。乗り手の姿、まちのインフラを変える〈WHILL〉デザイナーの視点![]() vol. 072023.06.06着たいものを、諦めずに“選べる“社会へ。既成服×パーソナライズのお直しサービス「キヤスク」

vol. 072023.06.06着たいものを、諦めずに“選べる“社会へ。既成服×パーソナライズのお直しサービス「キヤスク」![]() vol. 062023.03.07排泄ケアから、“もっと介護したくなる”社会を目指して。人の生活空間に馴染む「Helppad」のデザイン

vol. 062023.03.07排泄ケアから、“もっと介護したくなる”社会を目指して。人の生活空間に馴染む「Helppad」のデザイン![]() vol. 052022.11.04プロダクトデザイナーはなぜ福祉施設を訪ねたのか? インクルーシブな仕組みを目指す日用品ブランド「See Sew」

vol. 052022.11.04プロダクトデザイナーはなぜ福祉施設を訪ねたのか? インクルーシブな仕組みを目指す日用品ブランド「See Sew」![]() vol. 042022.08.26食料・日用品を「いつでも」分け合える場所へ。ゆるやかな“距離感“をデザインした北長瀬コミュニティフリッジ

vol. 042022.08.26食料・日用品を「いつでも」分け合える場所へ。ゆるやかな“距離感“をデザインした北長瀬コミュニティフリッジ![]() vol. 032022.04.06デザインで、人の力を「ポジティブに見立てる」。“産官学福”から社会を変えるシブヤフォント

vol. 032022.04.06デザインで、人の力を「ポジティブに見立てる」。“産官学福”から社会を変えるシブヤフォント![]() vol. 012021.06.16お寺は何をするところ? 子どもの貧困問題を前にして「仕組みのデザイン」を僧侶が手掛けた理由。おてらおやつクラブ・松島靖朗さん

vol. 012021.06.16お寺は何をするところ? 子どもの貧困問題を前にして「仕組みのデザイン」を僧侶が手掛けた理由。おてらおやつクラブ・松島靖朗さん