「助けて」という言葉が必要になる前に。社会福祉法人丹緑会特別養護老人ホーム栗林荘をたずねて “自分らしく生きる”を支えるしごと vol.31

Sponsored by 厚生労働省補助事業 令和7年度介護のしごと魅力発信等事業(情報発信事業)

- トップ

- “自分らしく生きる”を支えるしごと

- 「助けて」という言葉が必要になる前に。社会福祉法人丹緑会特別養護老人ホーム栗林荘をたずねて

「迷惑をかけたくない」――その思いが、命に関わる非常事態でさえ、助けを求める声を飲み込ませてしまうことがある。本当に困っている人を孤立させないために、何ができるのだろう。

栃木県小山市にある「社会福祉法人丹緑会 特別養護老人ホーム栗林荘(りつりんそう)」は、100名以上が暮らす特別養護老人ホームでありながら、近所の子どもたちや地域の人々が集う場所だ。

施設の外にはスケートパーク、中にはボルダリングやカフェ、スナックまで。2016年から約10年かけた大規模改修を経て、「失われた地域の互恵互助機能を取り戻す」ことを目指し、ハード面・ソフト面ともにアップデートを進めてきた。

「助けて」が言い合える環境は、どうすれば育めるのか。栗林荘で過ごす人、働く人と出逢いながら、その答えを探りたい。

スケートパークにボルダリングも。「遊べる老人ホーム」?

栗林荘(りつりんそう)は、JR小山駅からタクシーを10分ほど走らせた場所にある。運転手さんに「着きましたよ」と言われ、車から降り立った私たちを出迎えてくれたのは、得体のしれない怪物の笑顔だった。ギョッとした。知らない人たちがここを通りかかったら、誰もが「何あれ?」と二度見するだろう。

そんなモンスターの向こう側には、およそ老人ホームとは言えないような光景が広がっていた。スケートパークに、バスケットコート、室内から外まで伸びる網目状のロープのアスレチック。外から見える室内には、バーチャルゴルフの打ちっぱなし、卓球台まで置いてある。

遊びの空間が、ちょっとしたテーマパーク並みに充実している。明らかに、ここの入居者には使えないものまで置いてある。自分の知っている老人ホームとはかけ離れすぎていて、面を食らった。

ただ、そんな外見からの驚きはまだ序の口だった。施設内には、もっとすごい光景が広がっていた。

迷路のような廊下を歩いていると、突然現れるはしごや滑り台、さらにはボルダリング用のクライミングホールドまで設置されている。

扉を開けると、そこはスナックだったり、工具が並ぶDIYルームだったり、はたまたヨガのレッスンができそうなスタジオだったりする。

浴室を覗けば、立派な檜風呂や岩風呂が見える。ほかにも、広々としたオープンキッチンに洒落たカフェスペース、本格的なかまどにパン窯などなど……。

コンテンツ、情報量の多さに、ひたすら圧倒された。なんだここは。正直、老人ホームという前提が吹き飛んで「近所にこんな遊び場があったら通いたいよなあ」なんて呑気なことを思ってしまった。

「終の棲家」を満たす、生き生きとした感情の粒子

少しずつ突飛な空間に体が慣れてくると、ここに集う人々の様子に目がいった。

アスレチックで遊ぶ学校帰りの子どもと、その保護者たち。バスケをする大人たち。芝生で犬と戯れている人。マイゴルフバッグを背負ってやってきたおじさん。スケボーをしにきた親子。

地域の人たちがひっきりなしにやってきては、楽しそうな時間を過ごして、笑顔で帰っていく。

施設内にいる利用者さんたちも、思い思いの場所でのびのびと過ごしていた。廊下やちょっとしたスペースのところどころに、いろんな椅子が置いてある。

頭上から昭和歌謡が流れる広間のベンチに、仲良く並んで座るおばあちゃんたち。外からやってきた私たちを見つけて、自分でブレンドしたコーヒーを淹れてくれるおじいちゃん。なんだか、みんなすごく楽しそうで、生き生きとしているのだ。

不思議だ。私が知っている特養(「特別養護老人ホーム」の略)は――生前、祖母がお世話になっていて、何度か行ったことがあるのだが――その役割から「終の棲家」とも呼ばれるのも納得ができるような、“生き生き”という言葉からかけ離れた場所だった。簡素で遊びのない空間は、清潔感はあるものの無機質で冷たく、笑顔や元気が自然としぼんでいくような気がした。栗林荘は、「終の棲家」とは真逆の存在だと感じた。それくらい、活気にあふれていた。

忘れることはない、「助けて」と言えない人の存在

2016年に始まった栗林荘の大規模改修は、大変な紆余曲折を経て2025年9月に終わりを迎え、今の姿になった。10年近くにわたる大がかりなリノベーションの指揮を執った施設長の篠崎一弘さんは、根底にずっと「失われた地域の互恵互助機能を取り戻す」というコンセプトがあったと語る。

何か困りごとがあったときに「栗林荘に行けば大丈夫だ」と、そんなふうに地域の人たちに頼ってもらえる場所にしようと考えていました。そして、栗林荘を中心に地域の助け合いのセーフティーネットを、網の目のように広げていきたい。「助けて」って言葉が必要になる前に、ちょっとした元気のなさや異変に気づいて「大丈夫?」って声をかけたり、手を差し伸べたりできるように、できるだけたくさんの人とつながっておきたいんです。

「助けて」という言葉が必要になる前に――篠崎さんがそんな思いを強くしたきっかけは、『認知症・行方不明者1万人の衝撃 失われた人生・家族の苦悩』という書籍との出会いだった。NHKの特番の内容をまとめた本の中には、認知症の症状による徘徊で行方不明になってしまった親を捜し続ける家族の苦しみが、克明に描かれていた。

とくに篠崎さんが衝撃を受けたのは、とある老夫婦のエピソードだ。夫婦二人で買い物に出かけたとき、妻がほんの数分目を離した隙に、認知症の夫が失踪してしまった。警察から「近くの河原で遺体として発見されていた」と伝えられたのは12日後だった。

妻は報せが届くまでの12日間、夫が失踪したことを近隣の住民には一切話していなかった。

長年住んでいた町だから、顔を覚えている人、話したことのある人も少なくなかっただろう。すぐに助けを求めていたら、もっと早くに発見できたかもしれない。助けを求めなかった理由を尋ねると、妻はその場で泣き崩れながら、こう答えた。

誰にも言いたくなかった。人様に迷惑をかけたくなかった。

本当に困っている人を孤立させない「顔が見える関係」を

このエピソードに、篠崎さんは激しく心を揺さぶられた。

命に関わる非常事態、大変な困りごとを前にして「人様に迷惑をかけたくない、助けてなんて言えない」という考えが出てくるなんて、想像もつかなかったんです。大事な人の命と、人様の迷惑。これらを天秤にかけて、後者が勝ってしまう……どんなに孤独で、どれほどつらかったか。その方の心中を思うと、本当に胸が苦しくなります。

世の中には、ものすごく困っているのに「助けて」と言えない人たちがいる。そこに手が回っていない現状が、いまの福祉の大きな問題だと、篠崎さんは言葉をつなぐ。

本当に追い詰められている人を救えずに、何が福祉だと。待ってるだけじゃダメだ、自分たちからつながりにいかなきゃいけない。そのために私たち栗林荘のスタッフは、地域のあらゆる人とつながって「顔が見える関係」になるべきだと考えています。

顔が見えるような関係ができたら、「そういえば最近、〇〇さん見かけないな」などと気づいて、自分たちからサポートにいきやすくなる。さらに、この場でほかの地域の人たちとのつながりも増えれば、いざとなったときに助け合える関係も増えていく。

今回の改修を通して、栗林荘は単なる老人ホームではなく「地域のつながりの中心」となり、昔の村的な連帯とも少し違った、新しい共助のネットワークを張り巡らせようとしている。

老後、悪くないかも――そう思えたら「福祉」につながる

ただ地域に「開く」だけじゃ意味がない。集まった人たちがちゃんと「つながる」施設にしたい――。

そんな篠崎さんの思いを汲み取って、栗林荘の施設内にさまざまな工夫を施したのが、合同会社わくわくデザインの八木稔文さんだ。私たちの取材にオンラインで応じてくれた八木さんは、栗林荘がポジティブな「未来予想図」になればいいなと思いながら設計をした、と話してくれた。

私は福祉の役割を「生きづらさの解消」だと捉えています。そういう意味で、たとえば近所にめちゃくちゃ素敵な老人ホームがあって、人生の終盤をこんな場所で過ごせるなら悪くないよな……なんて思えたら、老後の不安は和らぐし、今も少し生きやすくなる気がするんです。そんな施設にしたくて、栗林荘は通り一遍の老人ホームのデザインには従わずに、住まいとしてシンプルに魅力的な共同住宅を作るつもりで設計しました。

従来の老人ホームは効率よく入居者を管理できるようなつくりなので、自ずと「介護する/される」の関係だけが存在する空間になりがちだ。一方で栗林荘は、多目的に使える空間が随所に散りばめられていて、全体がひとつの町のような仕立てになっている。

管理者や利用者がそこまで使わないような機能も、数多く備わっている。だからこそ、施設内にはさまざまな人の往来が生まれ、「介護する/される」に固定されない豊かな関係が育まれる。

老人ホームは基本的に、困っている人同士を集めちゃうじゃないですか。車椅子ユーザーばかり集めたら、ほかの人に「車椅子を押してください」とは頼めない。でも、そこが将棋サークルだったらどうでしょう? おじいちゃんが子どもに将棋を教えてあげていたら、その子に「ちょっとトイレまで車椅子を押してくれない?」と自然に頼めそうですよね。

「好き」でつながる空間に、「助け合い」は自ずとついてくる

人間は基本的に、お互いが相手の役に立つことを通じて、自分の価値や存在意義を確認しているんじゃないか――そう考える八木さんは、お互いにギブし合う、持ちつ持たれつの関係にこそ「生きがい」が湧いてくるのでは、という。

一方的に「介護される」側に固定されると、自分で何かをしようという気力がどんどん削がれていってしまいます。そうならないようにするには、多様な人たちの関与が生まれるスペースがあって、そこにいろんな関係性が生まれるといいんじゃないかな、と思っているんです。

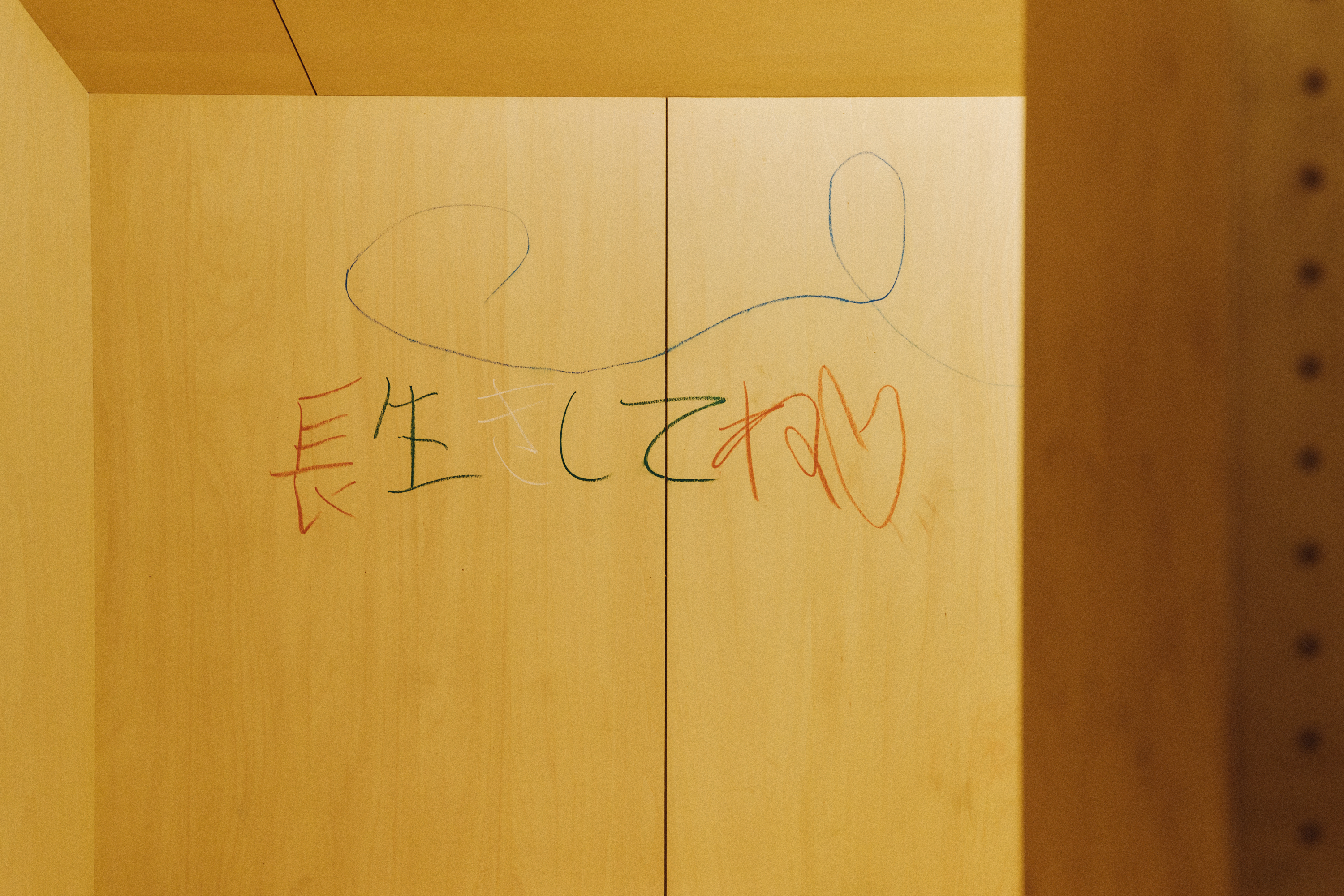

ちなみに、外にバスケットコートが作られたのは「利用者さんの中にミニバスのコーチの経験者がいたから」。その方が、元気になったら子どもたちにバスケを教えたいと言ったので、じゃあ作ろうと決まったそうだ。栗林荘にはこのように「誰かひとりの願いに応えるためにできた設備」が、ほかにもたくさんある。

バスケットコートを、利用者さんたちが使うことはほとんどありません。でも、毎日たくさんの人たちが外からやってきて、そこで遊んでいます。スケートパークもそうですね。彼らが真剣に遊んでいる様子を見て、利用者さんたちは元気をもらっています。けれども、もらうだけじゃない。彼らがいることを許容し、その姿を応援することで、同時に与えてもいるんです。

ひとりのためにできた空間が呼び水になって、さまざまな属性の人たちが集まってくる。本来交わるはずのなかった人たちがここで出会い、関係を結んでいく。遊びにきた子どもたちに、利用者さんたちが世話を焼く。そこにまた、生き生きとした笑顔が咲いてくる。

多様なつながりが生まれそうな空間やアイテムは、設計者としてたくさん仕込みました。けれども、それぞれの用途を細かくコントロールしようという意図は、まったくありません。「ここはみんなで助け合うための場所ですよ」なんて言われても、誰も集まらないですよね(笑)。まずは「面白そう」だったり、「心地いいな」だったり、そういう好奇心や好意の感情で人が集まってくることが大事だと思っています。

好きなことをやりにきたら、そこにいる人と顔見知りになった。何度か通ったら、仲良くなった。お菓子をくれた、知らないことを教えてもらった、うれしいな。ちょっと困ってる? なんだ、そのくらい頼ってよ――。

つながりが育てば、「助け合い」はあとから勝手についてくる。当事者がそれを意識をしなくても。栗林荘には、そんな天然物の共助の循環に満ちていた。そうなるようにと、祈りを込めて作られた空間だった。

「助ける」と「奪う」は紙一重。どこを照らせば、前を向けるのか

「介護する/される」に固定されない在り方。それを体現する取り組みとして象徴的なのが「料理教室」だ。利用者さんたちが集まって料理をつくり、施設内のみんなで美味しく食べる。ときには作った料理を、外から来た訪問者に提供することもある。

料理教室を取り仕切っている介護スタッフの水川さんは、この場を運営する中で、あることに気づいたという。それは「助ける」と「奪う」が、紙一重だという事実だ。

この人はこういう障害があるからこれをやってもらおう、この人はちょっと手伝い自体が難しいかな……って関わりしろを制限するのは、こちらの都合というか、自己満足でしかないんですよね。たとえそれが相手のためを思っての行為でも、過剰に補助しすぎるのは、その人の「できる」を奪うことにもなりかねません。

有志で参加する利用者さんの中には、麻痺があって半身が動かない人もいる。それを「麻痺があるから手のかかる要介護者」と見るか、「片手で一生懸命手伝ってくれる人」と見るかは、気の持ちようで変わる。ちゃんと目と目を合わせて話をして、当人の「できる」「やりたい」を引き出していけば、場への関わり方は無限に広がる。

教室って言ってますけど、教えることなんてほとんどないです。私は材料を用意するだけで、あとは軽く相談して作るものが決まると、皆さんできることを黙々と、てきぱきこなしてくれます。皆さん、人生の大先輩たちですから、教わることのほうが多いです。こちらが介護する側、助ける側だって思い込んで接していたら、こんな活気のある光景、見られなかっただろうなと思います。

自力で立てなかった利用者さんが、料理教室に通うようになって、ある日突然立てるようになった……なんてこともあったそうだ。「できる」という実感、その先に「やりたい」が待っているワクワクは、驚くほどに人を突き動かす。そんなふうに栗林荘は、人それぞれの可能性と欲望に、光を当て続けている。

場の安心が生み出す、「やりたい」の連鎖

利用者も職員も、施設内で「やりたいこと」を、どんどん叶えていけばいい――そんな栗林荘の気風は、地域の人たちの行動も変えている。近隣に住む三児の母である大嶋舞子さんは、栗林荘との出会いをきっかけに、ここで「夜泣きカフェ」を開こうと計画している。

私自身、1人目の子の夜泣きにものすごく悩まされた経験があって。あの頃は本当に、毎日夜が来るのが怖かったですね。何をしても泣き止んでくれなくて、どうしようもなくて。近隣に迷惑がかかるだろうと思って、だんだんと昼夜問わず家の外に出にくくなって、精神的にもすごく追い詰められてました。

そんなときに、ふと覗いたSNSで見かけたのが、漫画家のかねもとさんが描いた『夜泣き小屋』というエッセイ漫画だった。赤ちゃんが夜に泣き出したら親たちが集まれる、こんな温かい場所があったらいいな……という筆者の願いが込められた内容に、大嶋さんはいたく共感した。そして、いつか、こんな場所が作れたらと思うようになっていった。

今年に入って、所属している子育てネットワークからの誘いがあり、栗林荘の見学ツアーに参加した。老人ホームなのに、子どもの遊び場が充実していることに心底驚いた大嶋さんは、話の流れで不意に「こういう場所で夜泣きカフェができたらいいな」と口にした。

そしたら、栗林荘のスタッフさんが「すごくいい企画ですね、ぜひウチで一緒にやりませんか」と言ってくださって。それまで胸の内で温めていただけだったものが、一気に現実的に動き出したんです。思えばあのとき、夜泣きカフェのことを初めて口外したんですよ。それは多分、栗林荘にいる人たちがおのおので好きにやりたいことをやっていて、その空気感に当てられたんだと思います。

それから大嶋さんは、ほかの地域で同様の活動を立ち上げている団体「月のこもれび」ともコンタクトをとりながら、栗林荘で夜泣きカフェを始める土台を築いていった。なにか困っても、栗林荘で誰かに頼ればなんとかなる――そんな安心感が、彼女の挑戦の背中を押した。

ここには、一方的な「助けて!」がそんなになくて。みんなお互いに困っているから、余裕を持ち寄っていい感じに頼り合おう、みたいな雰囲気なんですよね。夜泣きに悩まされていた当時、もし栗林荘の存在を知っていたら、迷惑だなんて考えずに、素直に頼れていた気がします。

現在、家庭の事情もあって大嶋さんはこの活動から一時的に離れているが、栗林荘のスタッフが思いを引き継ぎ、仲間を募りながら、準備は少しずつ進められている。地域から栗林荘に、栗林荘から地域へと、つながりが連鎖していく。

「ありがとう」でほどける、「与える/与えられる」の境界線

栗林荘で過ごしていると、飛び抜けて使用頻度の高い言葉があることに気づく。「こんにちは」でも「すみません」でもない。それは「ありがとう」だった。

取材中、施設長の篠崎さんは私たちに断りを入れつつ、たびたび通りがかった利用者さんやスタッフ、遊びに来た地域の方々に声をかけた。いくつか言葉を交わしたのち、決まって最後に「ありがとう、それ最高です」と笑顔で言っていた。

私がいることで、誰かが喜んでくれる……ここにいる人たち全員に、そんな実感を持ち続けてもらうことが、ものすごく重要だと思っていて。だから、どんな些細なことでも、感謝の気持ちを伝えます。たぶん、日本の介護施設で一番「ありがとう」が飛び交っている施設だと思いますよ、ここは。

ありがとうを受け取った人は、自分が「与える側」になっていることを自覚する。それが積み重なっていくと、「与えられる側」になることへのハードルも、少しずつ下がっていく。その先に、言葉にならない「助けて」を絞り出せるようになる世界線が、あるのかもしれない。

あの本に出てきたような、大事な人の危機に際しても周囲に「助けて」が言えないところまで追い詰められてしまった人に、何ができるのか。何を言ってあげられるのか。そこは正直に言って、私もまだ見つけ出せていません。だからせめて、そこまで追い詰められる手前で、つながりを持つこと。余裕があるうちに、与える側になっておくことが、助かるための予防線になるのかな、と思います。

余裕がなくなると、どんどん視野が狭くなって、心も閉じていく。窮地に追い込まれるほど、「助けて」と言いにくくなる。それはもう、致し方のないことなのかもしれない。

だから、「『助けて』と言えるようになるには?」という問いは、もしかしたら「『助けて』と言わなくてもいい、『助けて』の手前で助かる状況をつくるには?」と置き換えたほうがいいのかもしれない――そんなことを、今回の取材を通して感じた。そして、後者の問いに対する、自分なりの解を導くヒントは、栗林荘に集う方々から、たくさんもらえた気がする。

栗林荘では今日もきっと、わんぱくな子どもたちが駆け回り、保護者たちは井戸端会議に花を咲かせ、スケートボーダーが技を磨き、その様子を利用者さんたちが微笑みながら眺めているのだろう。

「ありがとう」から生まれる活力が、当たり前に助け合うつながりを育んでいく。それは決して、ここでしか成立しないような関係ではないはずだ。さて、これからどう生きていこうか。まずは手始めに、昨日よりひとつ多めに、誰かに「ありがとう」を送ってみようと思う。

読者アンケート実施中|抽選で〈ダブディビ・デザイン〉のアートハンカチ「Square world」をプレゼント

アンケートにお答えくださった方から抽選で5名様に、こここなイッピンでも紹介した〈ダブディビ・デザイン〉のアートハンカチ「Square world」をプレゼントいたします。

※当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

※色・柄は編集部がセレクトしたものをお送りします。

(申込期限:2026年2月28日/発送:2026年3月発送予定)

マガジンハウスの3メディアで「ケアするしごと」を特集!

〈こここ〉では連載「“自分らしく生きる”を支えるしごとー介護の世界をたずねてー」 や「ケアするしごと、はじめの一歩」を通して、さまざまな「ケアするしごと」を取り上げています。また、〈anan web〉や〈POPEYE web〉でもさまざまな記事を公開中! ぜひご覧ください。

【anan web】

・山崎怜奈さん、介護のしごとを初体験! 子どもと高齢者がともに過ごす「深川えんみち」へ

・移住して実現! 鞆の浦で“自分らしい介護”を届ける24歳の物語

・介護の仕事も自分らしく! 東京・三鷹で働く三者三様の働き方ケーススタディ

【POPEYE web】

Profile

Profile

この記事の連載Series

連載:“自分らしく生きる”を支えるしごと

![]() vol. 322026.01.14本から「介護にあるまなざし」に出会う。編集者、ダンサー、美術家、介護職員の選ぶ4冊

vol. 322026.01.14本から「介護にあるまなざし」に出会う。編集者、ダンサー、美術家、介護職員の選ぶ4冊![]() vol. 302025.12.17いいチームってなんだろう? 多職種連携で「看取り」に取り組む特別養護老人ホーム「芦花ホーム」をたずねて

vol. 302025.12.17いいチームってなんだろう? 多職種連携で「看取り」に取り組む特別養護老人ホーム「芦花ホーム」をたずねて![]() vol. 292025.12.10一人ひとりの「あたり前」を大切にできる環境とは?「あたり前の暮らしサポートセンター布施屋」をたずねて

vol. 292025.12.10一人ひとりの「あたり前」を大切にできる環境とは?「あたり前の暮らしサポートセンター布施屋」をたずねて![]() vol. 282025.12.05安心して歳を重ねられる地域とは? 社会福祉法人くらしのハーモニーをたずねて

vol. 282025.12.05安心して歳を重ねられる地域とは? 社会福祉法人くらしのハーモニーをたずねて![]() vol. 272025.11.18「ケア」を感じたマンガを教えてください。作家、社会学者、アーティスト、福祉施設長の選ぶ4作品

vol. 272025.11.18「ケア」を感じたマンガを教えてください。作家、社会学者、アーティスト、福祉施設長の選ぶ4作品![]() vol. 262025.11.10「安心できる住まい」はどう育まれる? 特別養護老人ホーム「美里ヒルズ」をたずねて

vol. 262025.11.10「安心できる住まい」はどう育まれる? 特別養護老人ホーム「美里ヒルズ」をたずねて![]() vol. 252025.03.06地域の「居場所」ってなんだろう? 佛子園「三草二木 西圓寺」をたずねて

vol. 252025.03.06地域の「居場所」ってなんだろう? 佛子園「三草二木 西圓寺」をたずねて![]() vol. 242025.02.27幅広く使われる「ケア」をどうとらえる? 向坂くじらさん、吉田真一さんと考える

vol. 242025.02.27幅広く使われる「ケア」をどうとらえる? 向坂くじらさん、吉田真一さんと考える![]() vol. 232025.01.30本から「介護にあるまなざし」に出会う。イラストレーター、哲学者、ジャーナリスト、介護福祉士の選ぶ4冊

vol. 232025.01.30本から「介護にあるまなざし」に出会う。イラストレーター、哲学者、ジャーナリスト、介護福祉士の選ぶ4冊![]() vol. 222025.01.23地域の歴史や文化とともに歩む福祉とは? ライフの学校「六郷キャンパス」をたずねて

vol. 222025.01.23地域の歴史や文化とともに歩む福祉とは? ライフの学校「六郷キャンパス」をたずねて![]() vol. 212025.01.20多世代が一緒に過ごすことで生まれる安心とは?「深川えんみち」をたずねて

vol. 212025.01.20多世代が一緒に過ごすことで生まれる安心とは?「深川えんみち」をたずねて![]() vol. 202025.01.10アーティストが滞在する福祉施設とは? 「デイサービス楽らく」をたずねて

vol. 202025.01.10アーティストが滞在する福祉施設とは? 「デイサービス楽らく」をたずねて![]() vol. 192024.12.18「助けて」と言い合える環境を育むには? 「みんなの家 タブノキ」をたずねて

vol. 192024.12.18「助けて」と言い合える環境を育むには? 「みんなの家 タブノキ」をたずねて![]() vol. 182024.12.13私もあなたも、主人公でいられるように。「DAYS BLG! はちおうじ」をたずねて

vol. 182024.12.13私もあなたも、主人公でいられるように。「DAYS BLG! はちおうじ」をたずねて![]() vol. 172024.12.12「ケア」を感じたマンガを教えてください。組織開発コンサルタント、俳優、福祉施設所長、介護福祉士の選ぶ4作品

vol. 172024.12.12「ケア」を感じたマンガを教えてください。組織開発コンサルタント、俳優、福祉施設所長、介護福祉士の選ぶ4作品![]() vol. 162024.11.08安心して歳を重ねられる町とは? 鞆の浦・さくらホームをたずねて

vol. 162024.11.08安心して歳を重ねられる町とは? 鞆の浦・さくらホームをたずねて![]() vol. 152024.03.12介護のしごとに興味をもったとき、はじめの一歩はどうすれば?

vol. 152024.03.12介護のしごとに興味をもったとき、はじめの一歩はどうすれば?![]() vol. 142024.02.27認知症を“体験”する「VR認知症」。イシヅカユウさんと体験して気づいたこと

vol. 142024.02.27認知症を“体験”する「VR認知症」。イシヅカユウさんと体験して気づいたこと![]() vol. 132024.02.22認知症のある方100人以上にインタビューをして気づいたこと。認知症未来共創ハブ代表・堀田聰子さん

vol. 132024.02.22認知症のある方100人以上にインタビューをして気づいたこと。認知症未来共創ハブ代表・堀田聰子さん![]() vol. 122024.02.20暮らしのなかで閉じる命をつないでいく 写真家/訪問看護師 尾山直子さん

vol. 122024.02.20暮らしのなかで閉じる命をつないでいく 写真家/訪問看護師 尾山直子さん![]() vol. 112024.02.19科学的な介護ってなんだろう? 福祉楽団「杜の家なりた」をたずねて

vol. 112024.02.19科学的な介護ってなんだろう? 福祉楽団「杜の家なりた」をたずねて![]() vol. 102024.02.08「老いと共に生きる」を映画から考える。編集者、映画作家、介護福祉士、福祉施設運営者の選ぶ5作品

vol. 102024.02.08「老いと共に生きる」を映画から考える。編集者、映画作家、介護福祉士、福祉施設運営者の選ぶ5作品![]() vol. 092023.12.20居場所ってなんだろう? 人が自然と集まる場所を目指す「52間の縁側」をたずねて

vol. 092023.12.20居場所ってなんだろう? 人が自然と集まる場所を目指す「52間の縁側」をたずねて![]() vol. 082023.12.13「ケア」を感じたマンガを教えてください。文学研究者、精神科医、看護師、介護福祉士、文筆家の選ぶ5作品

vol. 082023.12.13「ケア」を感じたマンガを教えてください。文学研究者、精神科医、看護師、介護福祉士、文筆家の選ぶ5作品![]() vol. 072023.12.06自然の循環に身を委ね、大地と共に生きる。「里・つむぎ八幡平」が実践する「半農・半介護」の暮らし

vol. 072023.12.06自然の循環に身を委ね、大地と共に生きる。「里・つむぎ八幡平」が実践する「半農・半介護」の暮らし![]() vol. 062023.11.29介護施設×学生シェアハウス「みそのっこ」が教えてくれる、「介護×場づくり」の可能性

vol. 062023.11.29介護施設×学生シェアハウス「みそのっこ」が教えてくれる、「介護×場づくり」の可能性![]() vol. 052023.11.10いくつになっても「働く」は楽しい。ばあちゃんたちの生きがいとビジネスの両立を目指す、株式会社うきはの宝をたずねて

vol. 052023.11.10いくつになっても「働く」は楽しい。ばあちゃんたちの生きがいとビジネスの両立を目指す、株式会社うきはの宝をたずねて![]() vol. 042023.11.07居心地の良い場所の条件ってなんだろう? 浦安にある高齢者向けの住まい「銀木犀」をたずねて

vol. 042023.11.07居心地の良い場所の条件ってなんだろう? 浦安にある高齢者向けの住まい「銀木犀」をたずねて![]() vol. 032023.10.31ケアってなんだろう? ナイチンゲール看護研究所・金井一薫さんをたずねて

vol. 032023.10.31ケアってなんだろう? ナイチンゲール看護研究所・金井一薫さんをたずねて![]() vol. 022023.10.30さまざまな命に囲まれて、心を動かして生きる。 園芸療法を行う「晴耕雨読舎」をたずねて

vol. 022023.10.30さまざまな命に囲まれて、心を動かして生きる。 園芸療法を行う「晴耕雨読舎」をたずねて![]() vol. 012023.10.11自分らしく生きるってなんだろう? 一人ひとりの人生に向き合う介護事業所「あおいけあ」をたずねて

vol. 012023.10.11自分らしく生きるってなんだろう? 一人ひとりの人生に向き合う介護事業所「あおいけあ」をたずねて