ハーモニーってどんなところ? 開所30周年のいま聞いてみた(後編) いたずらに人を評価しない/されない場所「ハーモニー」の日々新聞 vol.24

- トップ

- いたずらに人を評価しない/されない場所「ハーモニー」の日々新聞

- ハーモニーってどんなところ? 開所30周年のいま聞いてみた(後編)

ふしぎな声が聞こえたり、譲れない確信があったり、気持ちがふさぎ込んだり。様々な心の不調や日々の生活に苦労している人たちの集いの場。制度の上では就労継続支援B型事業所「ハーモニー」。

「ハーモニーの日々新聞」と題し、そこに関わる人の日常・出来事をよもやま記していただく連載。最終回のテーマは「ハーモニーってどんなところ?」。

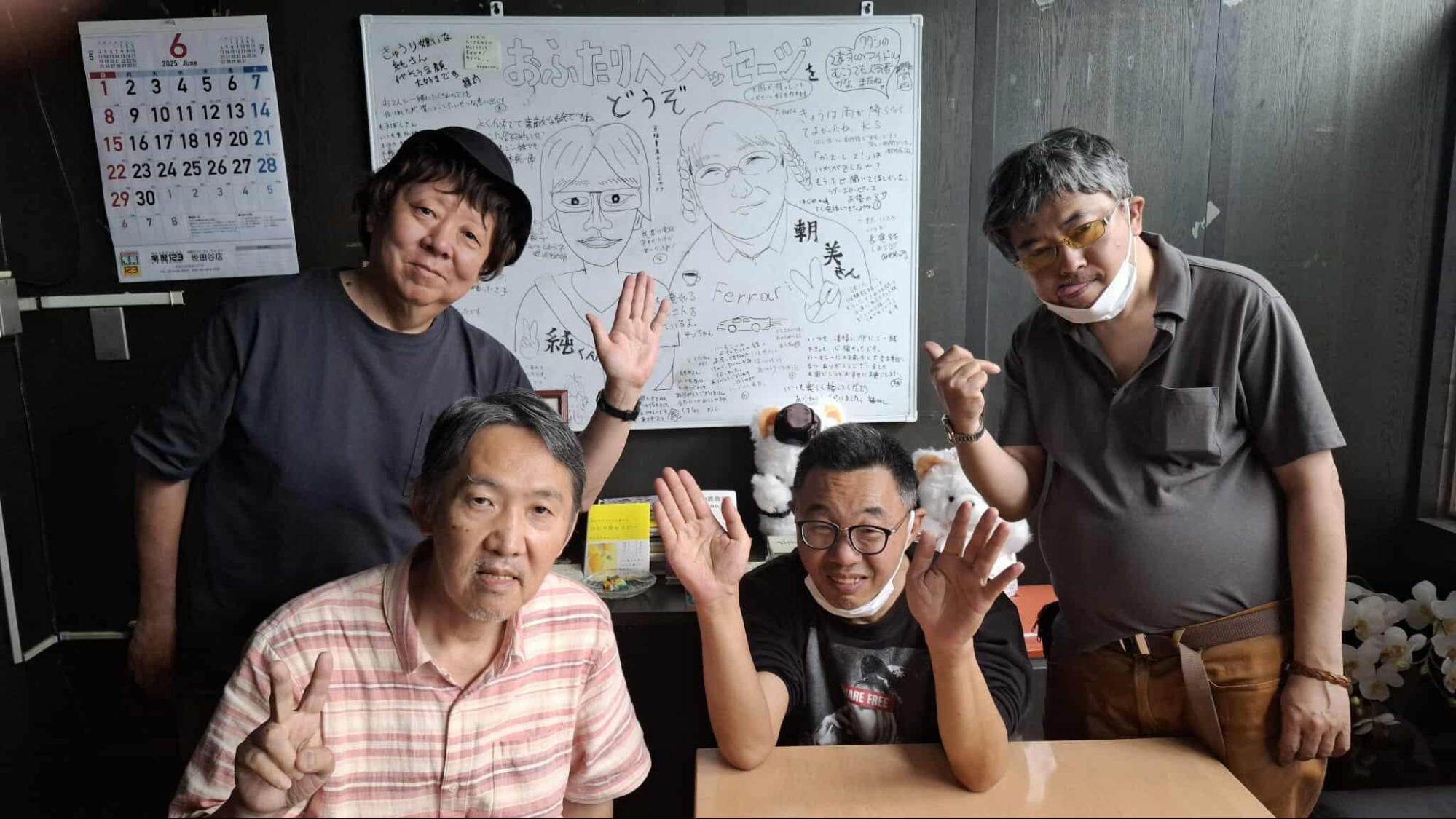

前編は、複数人が集う場でメンバーそれぞれにお話を伺いました。後編では、別日に個別でお話伺った方々のお話やイラスト担当 富樫悠紀子さんによる寄稿をお届けします。

まず前編を読みたい場合はこちら

「ここは自由」「憩いの場」「未知との遭遇」メンバーから聞いたお話

田中さんの話

入院中です。外出許可もらってきました。ここは大事な通える場所です。母と顔を合わせなくて済む場所かも。家に居ると母とバトルしちゃうんです。あ、口喧嘩ですよ。ほかの作業所は決まりが多かったな。ここは自由、もうちょっとちゃんとしたほうがいいっていうぐらい自由。

フミ姫さんの話

楽しいです! やさしい友達がいて、憩いの場です。ランチもおいしいし、新澤さんとおしゃべりしたい。ハーモニーに来る前は、あんまり歩けなくて、ウチに籠っていました。歩けないんですよ、前につんのめりそうになっていました。役所の人がウチに来て連れ出してくれました。それで、ハーモニーに辿り着いたわけです。

トコちゃんの話

いいですか。ハーモニーは未知との遭遇です。既成概念を超えて新しい分野の開拓に取り組んでいるのが、ハーモニー。ハーモニーには世界の情報が集まってきます。新澤さん、知っているでしょう?(新澤「ええと……知りませんよ」)知らないの?! 渋谷の呉服屋の情報とかね。ハーモニーに籍をおかないと宙に飛んで行ってしまう気がします。それと何かあった時の連絡場所ですね。自主製品、これからもつくるからよろしく。

連載のイラスト担当 富樫悠紀子さんによる寄稿「ハーモニーと私」

働く気持ちになれなくて、大学を彷徨っていた頃にボランティアという形でハーモニーに行くことになったのは2008年の夏?のことだった。世の中に居場所をなくしつつあった私が自分らしくいられる場所を探して辿りつき、拾ってくれた場所、ハーモニー。

考え方が、感じ方が標準からズレていて、それが自分らしさだと大切にしてきたのに、だんだん社会になじめない異物のように見えてくる。発達障害なのか、愛着障害なのか、グレーゾーンなのかは知らない。だけどハーモニーではそれは異物ではなくて面白がってくれて、大切にしてくれる。ここなら息ができる、生きていける。

その人が自分らしくいられる場所。それを皆でやろうとすると、大体うまくはいかないのだが、ハーモニーは最初から調和しない、不協和音の集まりから成り立っているから大丈夫。その土壌のところには、どんなに変な何かであっても受けいれてくれる懐の深さと柔軟さがあり、その変な何かが失われないために必死で守る強さ、頑固さみたいなものがあった。きっと、メンバーとの関わりの長い経験の中で積み重ねられた力なのだと思うが、私がいた時、そういう心の動きの振動が、ちょうど時代の中でも強くなりつつあった。とくに「幻聴妄想かるた」の活動をきっかけにジャンルや空間を越えて、似たような気持ちをもっている人と響き合って、どんどん繋がっていった。メンバーも講演という形でどんどん外に出て行った。そういうとき、あの小さなビルの、見方によっては世界の隅っこのような空間が宇宙の中でどこまでも膨張していくように感じられた。どこに向かっているのかは分からないけれど……。スタッフとして皆様と一緒にあの時間を過ごせたことは本当に面白く、奇妙で楽しかった。

離れていてもハーモニーの存在は心の中にいつもある。支援の中でその人の独特なところに笑いがこみあげたり、創造性が発揮されると、この感じはハーモニーっぽい!という気持ちになる。

私もその人がその人らしくいられる土壌を耕していきたい。これからも自分らしく生きていけるように。

編集後記 それぞれの「家族後」

気がつくとハーモニーが開所して、30年の歳月が流れました。多くのメンバー・スタッフが、ハーモニーの自動ドアの向こうからやってきて、共に時間を過ごし、気がつくと去っていきました。

最近、金ちゃんが「たいへんだ、たいへんだ」というので聞いてみると、ネットで検索していたら、統合失調症患者の平均寿命が61歳という数字を見つけたとのこと。

この数字、私には根拠のある数字とは思えませんでしたが、試しに金ちゃんと毎日会うメンバーの年齢を思い出してみました。「あれ、金ちゃんが毎日会っている人たちは、みんな61歳越えてますよ」と笑いました。実際のところ、ハーモニー利用者の平均年齢が約60なのですから。寿命が61歳なんてありえません。

たしかに、ひと昔前のメンバーには、50歳を過ぎると無理が効かなくなる人が少なくありませんでした。しかし、近年は精神医学の進歩なのか、訪問看護やホームヘルプの導入のおかげか、年齢があがっても平穏な毎日を送るのは、普通のことになっています。もちろん、年相応にあちこちに不調はあるけれど。

健康でいられるというのは吉報ですが、半面、60歳以降の時間をどうやって過ごしていくかという新たな気がかりが、メンバーたちの心に浮上したのは確かなようです。もともと社会のなかで居場所を見つけにくかった人たちです。就労支援施設に通っているけど、この年齢から一般就労にトライするのはハードルが高い。じゃあ、どこで、何をやってこれからの日々を過ごしていこうか。決して楽できるほどのお金があるわけではない。前編にあった「老人ホームに入るまでの、つなぎ」も「老人就労事業所 天国への階段」も、そんな気がかりを背景とした言葉であるように思います

自著の話で恐縮ですが、2024年に上梓した『同じ月を見あげて ハーモニーで出会った人たち』(道和書院)のいくつかの章で今は亡きメンバーのことを書きました。

そのなかのふたり。目の前にまぶしい光が現れ倒れてしまう修三さんと、若松組という謎の組織に狙われている勝一さん。50代の半ばを過ぎそれほど活発に動けなくなってからも、ふたりは仲が良くて、いつも誘い合ってハーモニーに現れました。

それぞれアパートに住みながらも、お互いの安否を気にかけ、休みは連れ立ってNHKまで公開放送を見に行ったり江の島に出かけました。年末はお互いの家に泊まり込み、おせち料理をつつきました。時として共依存と支援者たちに言われながらも、お互いの弱みを見せ合いながら、多くの時間を共に過ごしていました。

私は、彼らの暮らしをまじかに見せてもらいながら、「家族後」という言葉が浮かんできて頭から離れませんでした。産み育ててくれた親はすでに無く、配偶者や子どもがないメンバーたちにとって、老いは孤独と隣り合わせです。その孤独の時の過ごし方を修三さんと勝一さんが体現していたように思います。仲間と過ごす。その優しさや切なさや過酷さを含めて。

二人が亡くなってずいぶん時が流れ、メンバーたちの生活も健康的なものになってきました。みんな長く生きるようになり、それぞれの老後を生きることに直面しています。前編の冒頭でトムさんが使った「似非(えせ)家族」という言葉からも、彼らが今も「家族後」を、「赤の他人」が綾なす人間模様を、生きていることを感じました。

「それは、病気があってもなくても同じ。少子高齢化だからね」という声もあるでしょう。彼らは、皆さんと同じ町に住んでいます。障害の話は、障害や疾病の話に留まるのではなく、高齢化の話であり、住居の話であり、物価の話でもあり、高くて米が買えない話、消費税の話でもあります。そしてそれは、私やあなたの日々と繋がっている話であるとわかっていただければ幸いです。そして、ただ生きるだけのコストは、より弱いほう、より貧しいほうに重くのしかかっていることを、想像していただければ幸いです。

今回登場した15人の仲間たち、いかがだったでしょうか。田中さんが「ハーモニーのメンバーはキャラがたっていて、誰一人カブることがない。ひとりひとりが超個性的」というのですが、文章になってもわかってもらえるでしょうか。そんなわけで、30年間、バラバラで統一感のないメンバーで手探りで航海を続けて参りました。

新聞部は今回でとりあえずおしまいですが、私たちは、これからもバラバラのままに共に時間をすごして参ります。ごきげんよう。お近くにおいでの時はお立ち寄りください。また会う日まで。

新澤克憲

Profile

Profile

![]()

-

新澤克憲

NPO法人やっとこ 理事長

大学院中退後、デイサービスの職員、塾講師、木工修行を経て、共同作業所ハーモニー施設長(1995~2011)就労継続支援B型事業所ハーモニー施設長(2011~2022)。現在は特定非営利活動法人やっとこ理事長。基本的に人見知り、ひきこもり気質に加え体重増加中のため、あまり動かない。記憶と記録、語りと言葉、そして人びとの居場所について関心がある。休日はパンクバンド「ラブ・エロ・ピース」のノイジーなギタリストとして活動する。2024年4月には、30年の間にハーモニーで出会った人たちとの日々の出来事を記録した『同じ月を見あげて ハーモニーで出会った人々』を道和書院より刊行した。他にも共著書『超・幻聴妄想かるた』(2018年、やっとこ)。写真撮影:田中ハル

この記事の連載Series

連載:いたずらに人を評価しない/されない場所「ハーモニー」の日々新聞

![]() vol. 232025.08.06ハーモニーってどんなところ? 開所30周年のいま聞いてみた(前編)

vol. 232025.08.06ハーモニーってどんなところ? 開所30周年のいま聞いてみた(前編)![]() vol. 222025.03.10ご飯を食べること、作ること、ロックンロール

vol. 222025.03.10ご飯を食べること、作ること、ロックンロール![]() vol. 212024.10.15それぞれの睡眠事情から生まれた『不夜城サンバ』

vol. 212024.10.15それぞれの睡眠事情から生まれた『不夜城サンバ』![]() vol. 202024.08.15「笑顔でいるのも無理がある♪」と歌う

vol. 202024.08.15「笑顔でいるのも無理がある♪」と歌う![]() vol. 192024.04.04昔々あるところに幻聴さんが〜幻聴妄想かるたが記録するもの〜(後編)

vol. 192024.04.04昔々あるところに幻聴さんが〜幻聴妄想かるたが記録するもの〜(後編)![]() vol. 182024.04.04昔々あるところに幻聴さんが〜幻聴妄想かるたが記録するもの〜(前編)

vol. 182024.04.04昔々あるところに幻聴さんが〜幻聴妄想かるたが記録するもの〜(前編)![]() vol. 172023.11.21ナミビアの若者たちが作ったかるたを、世田谷にいるメンバーが読み解く | 旅するかるた 後編

vol. 172023.11.21ナミビアの若者たちが作ったかるたを、世田谷にいるメンバーが読み解く | 旅するかるた 後編![]() vol. 162023.10.10ナミビアの若者たちが作ったかるたを、世田谷にいるメンバーが読み解く | 旅するかるた 前編

vol. 162023.10.10ナミビアの若者たちが作ったかるたを、世田谷にいるメンバーが読み解く | 旅するかるた 前編![]() vol. 152023.08.04「アフリカのこと教えてテンちゃん」ボツワナ滞在中のテンギョー・クラ氏とハーモニーメンバーによる対話

vol. 152023.08.04「アフリカのこと教えてテンちゃん」ボツワナ滞在中のテンギョー・クラ氏とハーモニーメンバーによる対話![]() vol. 142023.03.23コロナ禍で変わったこと、変わらないこと、はじめてみたこと(後編)

vol. 142023.03.23コロナ禍で変わったこと、変わらないこと、はじめてみたこと(後編)![]() vol. 132023.02.01コロナ禍で変わったこと、変わらないこと、はじめてみたこと(前編)

vol. 132023.02.01コロナ禍で変わったこと、変わらないこと、はじめてみたこと(前編)![]() vol. 122022.12.07ハーモニーの思い出のメロディ 後編

vol. 122022.12.07ハーモニーの思い出のメロディ 後編![]() vol. 112022.11.09ハーモニーの思い出のメロディ 前編

vol. 112022.11.09ハーモニーの思い出のメロディ 前編![]() vol. 102022.07.29あなたはどうやって休んでいますか? ハーモニー流養生訓 後編

vol. 102022.07.29あなたはどうやって休んでいますか? ハーモニー流養生訓 後編![]() vol. 092022.06.27あなたはどうやって休んでいますか? ハーモニー流養生訓 前編

vol. 092022.06.27あなたはどうやって休んでいますか? ハーモニー流養生訓 前編![]() vol. 082022.05.24初恋を巡るモノローグたち

vol. 082022.05.24初恋を巡るモノローグたち![]() vol. 072022.03.15それぞれのお墓事情から見えかくれするもの 私のお墓の前で〜♪ 後編

vol. 072022.03.15それぞれのお墓事情から見えかくれするもの 私のお墓の前で〜♪ 後編![]() vol. 062022.02.03それぞれのお墓事情から見えかくれするもの 私のお墓の前で〜♪ 前編

vol. 062022.02.03それぞれのお墓事情から見えかくれするもの 私のお墓の前で〜♪ 前編![]() vol. 052021.12.23老舗の味といつか見た亀 上町よいとこ3

vol. 052021.12.23老舗の味といつか見た亀 上町よいとこ3![]() vol. 042021.11.08植物を育てること、人が集まる場所を育むこと 上町よいとこ2

vol. 042021.11.08植物を育てること、人が集まる場所を育むこと 上町よいとこ2![]() vol. 032021.10.06変わらない肉まんの味、店じまいする馴染みの不動産屋さん。上町よいとこ1

vol. 032021.10.06変わらない肉まんの味、店じまいする馴染みの不動産屋さん。上町よいとこ1![]() vol. 022021.08.31「いつも」を真ん中に据える

vol. 022021.08.31「いつも」を真ん中に据える![]() vol. 012021.07.29創刊のご挨拶

vol. 012021.07.29創刊のご挨拶