「ケア」を感じたマンガを教えてください。作家、社会学者、アーティスト、福祉施設長の選ぶ4作品 “自分らしく生きる”を支えるしごと vol.27

Sponsored by 厚生労働省補助事業 令和7年度介護のしごと魅力発信等事業(情報発信事業)

- トップ

- “自分らしく生きる”を支えるしごと

- 「ケア」を感じたマンガを教えてください。作家、社会学者、アーティスト、福祉施設長の選ぶ4作品

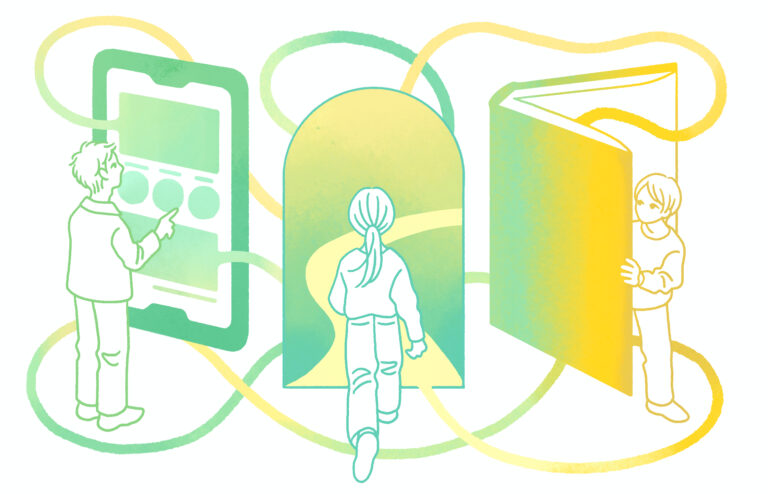

「ケア」とは何でしょうか。日常から専門領域までさまざまに使われていて、掴みづらい印象もあるかもしれません。それでも、自分自身や身近な誰かが「その人らしく生きてられるように」と願うとき、社会のあちこちでこの言葉が必要とされているように感じます。

「これは『ケア』かもしれない、と感じたマンガを教えてください」。そんなお願いを、編集部では今年も4名の方々にお願いしてみました。

・土門蘭さん/作家

・田口(下地)ローレンス吉孝さん/社会学者

・瀬尾夏美さん/アーティスト

・武田奈都子さん/デイサービス施設長

人が“その人らしく生きていく”ために、どんなケアの形があるでしょうか。ぜひみなさんもマンガ作品を手に取りながら、考えてみてください。

『ダイエット』

【推薦】土門蘭さん/作家

高校生の頃、「きれいになりたい」と思いダイエットをしていた。人気者のクラスメイトやテレビや雑誌に映る芸能人はみんな痩せていたからだ。食事制限を始めると体重は順調に減り、半年で目標に達した。でも、その後も数年間ダイエットをやめられなかった。元に戻るのが怖かったのだ。

大島弓子さんの『ダイエット』を読んだのはその頃だ。主人公の福子は肥満体型で、やけ食いが習慣化している。なぜ食べるかというと「昔のことをどんどんおもいだす」から。それらの記憶はみな悲しいものなのに、福子はやめられない。

ある日、福子の親友に恋人ができる。福子は二人のデートに付き添おうと、邪魔にならないよう極端に痩せてみたり、親友の恋人の優しい態度が変わらないか確認するため、また太ってみたりを繰り返す。

なぜそんなことをするのか、みんなわけがわからない。だけど、福子は常に疎外感を抱えながら、どんな自分なら愛されるのか模索していたのだと思う。親友に幸せになってほしくて、でも離れてほしくなくて、福子は必死だった。

「あの子の頭の中ではあたしたち両親なのよ」「あたしあの子を育てるつもりだわ」

福子が入院した時、親友はそう言った。私は彼女の言葉に涙が止まらなかった。

ダイエットがやめられなかった私も、ただ愛されたかったのだ。でも痩せた自分は無理している自分だから、そんな自分を愛されても不安だった。

あるがままのその人を受け入れ、ともに生き続けることはケアになる。まずは自分にそうしてあげられたら。そんなことを、この作品を読むたび思う。

『半分姉弟』

【推薦】田口(下地)ローレンス吉孝さん/社会学者

自らのうちに抱える悲しみや怒りをどうやって手放したらよいのだろう。

漫画『半分姉弟』を読みながら、主人公の一人・和美の言葉に導かれるように、自分一人で抱えてきた怒りや悲しみに向き合う方法を模索してみた。

それは、消すことでも忘れることでもない。

和美たちのように話すことと聞くことであり、それを読むことでもあると、この漫画に教えてもらった。

藤見よいこさんによる本作は、日本社会でいわゆる「ハーフ」と呼ばれる人々を主なテーマとした群像劇である。漫画のなかで、各話の登場人物は内に秘めた怒りを、悲しみを、それらをぶつけられる相手に、精一杯ぶつけていく。それは日本社会に巣くう人種差別や、すでに言葉を与えられた偏見に対するものばかりではない。

親友同士でさえ分かり合えないことがあること。親と子の間にあるずれや葛藤のこと。知らず知らずのうちに傷つけてしまった人と、その後の関係性のこと。人を人として尊重し、その人の尊厳を守ること。私がここにいるんだ、という叫びを無視しないこと……。これらの怒りや悲しみは多くの人にとって身近なものではないだろうか。

だれかが怒りや悲しみをあらわにする姿を、聞く、見る、読むことは、自分の中の怒りや悲しみとも共鳴する。そして、それでも対話を諦めない物語には、それを受け止める他者を癒す効果がある。こういった営みはまさに、ケアにもつながるのではないだろうか。

怒りとケアは正反対のもののようにみえるが、自分が抱え込み放出することもできない思いを、誰かが目の前で代弁してくれることがある。『半分姉弟』は、まさにそのような力を持った作品である。

『ベルリンうわの空』

【推薦】瀬尾夏美さん/アーティスト

あちこち滞在するうちに見つけた「最高の街」ベルリンに移住した香山さんが、日々の「生活」を綴っていく三部作。あんまり何もしていない日もあれば、仕事する日もカフェに行く日もあるけれど、香山さんが学生の頃には言葉にできなかった将来の夢「毎日コツコツと、やろうと決めたことにたのしく」取り組む暮らしがそこにはある。

さまざまな背景を持つ人びとが、ときに助け合いながらそれぞれに暮らす。その様子が、動物みたいだったり宇宙人みたいだったりする不思議な姿をしたキャラクターで魅力的に描かれる。人種、年齢、身体、ジェンダー、立場の違いや多様さと、その共存の様子をこのように描けるのかと驚かされる。

読む人は、動けない日、ソファから起き上がらず、毛布に包まったままの香山さんの姿を自分に重ねてホッとする。一方で、友人たちと「無料シャワー」を運営し生活困窮状態にある人たちを手助けする姿に、憧れ、勇気をもらう。

暮らしを大切にすることは、不調も好調も、好奇心もやさしさも不安も自己嫌悪も含めて、みずからの心身の機微を無理せずに受け止めることから始まるのだろう。それは他者を尊重する思考へとつながり、おのずと日々の行動にも反映される。

たとえ小さくとも、他者を手助けする行動は連鎖していく。そのサイクルが、街の人びとの細やかな会話や仕草の連なりによって描かれていて、とてもポジティブな気持ちになる。ああみんな、生活してるんだ! って。

「無理をしない」暮らしをゆるやかに飾らず描くことで、読者に「最高の街」の空気が手渡される。読んだあとには、自分の街やとなりあう人たちのことが、ちょっと好きになっているかも。

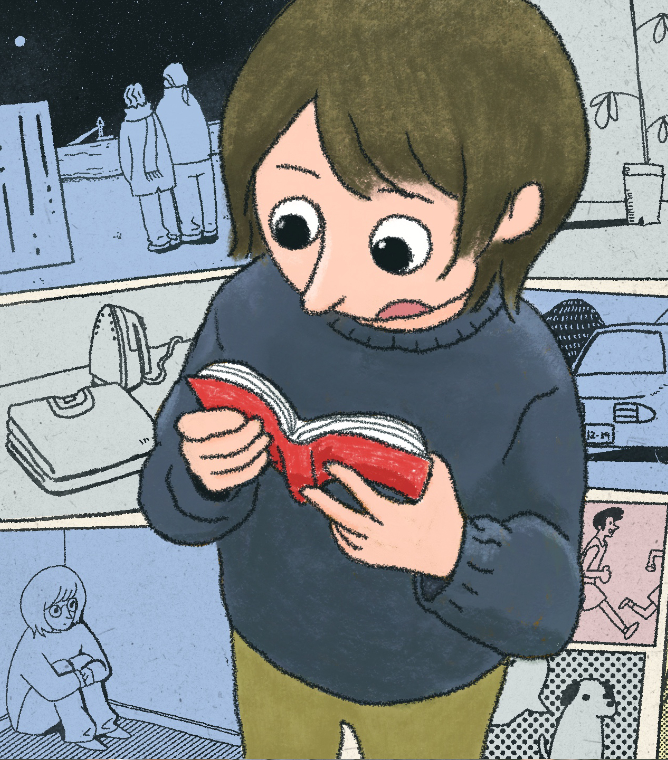

『きのう何食べた?』

【推薦】武田奈都子さん/デイサービス施設長

『きのう何たべた?』は、弁護士のシロさんと美容師のケンジ、二人の生活、主に食卓を中心にその周りの人々との日常が描かれている。一緒にごはんを食べ、体調や気分をさりげなく気づかいながら献立を考え、ちょっとした不安や悩み、嫌なことも、おいしいものを食べながら「ま、いっか」「そうだな」と笑い合う。

私はこの漫画を読むたび、こうした時間の積み重ねの中にケアが息づいているように感じている。派手ではなく、日々の中に繰り返される“気づきの連続”。介護の現場で、利用者の小さな変化に気づき、声をかけるスタッフの姿にも、どこか重なるものがある。

シロさんは弁護士という花形職業でありながら超節約家だ。けれども、想像力を巡らせて季節の食材を使い、丁寧に食卓を整える。自分も食を楽しみながら、相手を想い、安心して日々を過ごしてほしいという願いがあり、それをシロさん自身が楽しんでいる。

人は誰しも、どこかに生きづらさを抱えながら生きている。シロさんもケンジも時折吐露する、不安や寂しさ、“社会の当たり前”から少しはみ出してしまうことへの世間の冷たさ――。けれども、この作品にはそうした冷ややかな眼差しだけでなく、食材を分け合いながら仲良くなった友人や、無理に励ますこともなく、ただ隣で一緒にごはんを食べるような同僚など、ほどよい距離感の温かな関係性が描かれている。

『きのう何食べた?』の世界を支えているのは、暮らしの中に息づくやり取りを通して、互いに相手を生かし合う姿勢だ。その姿は、ケアに携わる私たちに「折り合いをつけながら、ともに生きる」という原点を思い出させてくれる。

過去のマンガ紹介記事

読者アンケート実施中|抽選で〈ダブディビ・デザイン〉のアートハンカチ「Square world」をプレゼント

アンケートにお答えくださった方から抽選で5名様に、こここなイッピンでも紹介した〈ダブディビ・デザイン〉のアートハンカチ「Square world」をプレゼントいたします。

※当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

※色・柄は編集部がセレクトしたものをお送りします。

(申込期限:2026年2月28日/発送:2026年3月発送予定)

マガジンハウスの3メディアで「ケアするしごと」を特集!

〈こここ〉では連載「“自分らしく生きる”を支えるしごとー介護の世界をたずねてー」 や「ケアするしごと、はじめの一歩」を通して、さまざまな「ケアするしごと」を取り上げています。また、〈anan web〉や〈POPEYE web〉でもさまざまな記事を公開中! ぜひご覧ください。

【anan web】

・山崎怜奈さん、介護のしごとを初体験! 子どもと高齢者がともに過ごす「深川えんみち」へ

・移住して実現! 鞆の浦で“自分らしい介護”を届ける24歳の物語

・介護の仕事も自分らしく! 東京・三鷹で働く三者三様の働き方ケーススタディ

【POPEYE web】

Profile

Profile

Profile

![]()

-

瀬尾夏美

アーティスト、作家

土地の人びとの言葉と風景の記録を考えながら、絵や文章をつくっている。東日本大震災のボランティアを契機に、映像作家の小森はるかとのユニットで活動を開始。岩手県陸前高田市での対話の場づくりや作品制作を経て、土地との協働を通した記録活動をするコレクティブ「NOOK」を立ち上げる。現在は江東区を拠点に、災禍の記録をリサーチし、それらを活用した表現を模索するプロジェクト「カロクリサイクル」を進めながら、“語れなさ” をテーマに旅をし、物語を書いている。単著『あわいゆくころ――陸前高田、震災後を生きる』(晶文社)、『二重のまち/交代地のうた』(書肆侃侃房)、『声の地層――災禍と痛みを語ること』(生きのびるブックス)、共著に『10年目の手記』(生きのびるブックス)、『New Habitations: from North to East 11 years after 3.11』(YYY PRESS)。

Profile

![]()

-

武田奈都子

デイサービス楽らく施設長

社会福祉士。(医)保順会常務理事。玉川大学芸術学部、英国ラバンセンターにて舞踊を学ぶ。大学卒業後、パフォーマンスシアター水と油制作、フリーランスのアートマネージャー、フェスティバル/トーキョー実行委員会事務局を経て、2012年(医)保順会の理事就任。‘22年より現職。

「クロスプレイ東松山」を通して、ケアとアートが交わる場の創出・実践に取り組んでいる。

この記事の連載Series

連載:“自分らしく生きる”を支えるしごと

![]() vol. 332026.02.13ケアはしがらみも、めんどうくささもある? 竹端寛さん、羽田知世さん、石川裕子さんによる鼎談

vol. 332026.02.13ケアはしがらみも、めんどうくささもある? 竹端寛さん、羽田知世さん、石川裕子さんによる鼎談![]() vol. 322026.01.14本から「介護にあるまなざし」に出会う。編集者、ダンサー、美術家、介護職員の選ぶ4冊

vol. 322026.01.14本から「介護にあるまなざし」に出会う。編集者、ダンサー、美術家、介護職員の選ぶ4冊![]() vol. 312025.12.26「助けて」という言葉が必要になる前に。社会福祉法人丹緑会特別養護老人ホーム栗林荘をたずねて

vol. 312025.12.26「助けて」という言葉が必要になる前に。社会福祉法人丹緑会特別養護老人ホーム栗林荘をたずねて![]() vol. 302025.12.17いいチームってなんだろう? 多職種連携で「看取り」に取り組む特別養護老人ホーム「芦花ホーム」をたずねて

vol. 302025.12.17いいチームってなんだろう? 多職種連携で「看取り」に取り組む特別養護老人ホーム「芦花ホーム」をたずねて![]() vol. 292025.12.10一人ひとりの“あたり前”を大切にできる環境とは?「あたり前の暮らしサポートセンター布施屋」をたずねて

vol. 292025.12.10一人ひとりの“あたり前”を大切にできる環境とは?「あたり前の暮らしサポートセンター布施屋」をたずねて![]() vol. 282025.12.05安心して歳を重ねられる地域とは? 社会福祉法人くらしのハーモニーをたずねて

vol. 282025.12.05安心して歳を重ねられる地域とは? 社会福祉法人くらしのハーモニーをたずねて![]() vol. 262025.11.10「安心できる住まい」はどう育まれる? 特別養護老人ホーム「美里ヒルズ」をたずねて

vol. 262025.11.10「安心できる住まい」はどう育まれる? 特別養護老人ホーム「美里ヒルズ」をたずねて![]() vol. 252025.03.06地域の「居場所」ってなんだろう? 佛子園「三草二木 西圓寺」をたずねて

vol. 252025.03.06地域の「居場所」ってなんだろう? 佛子園「三草二木 西圓寺」をたずねて![]() vol. 242025.02.27幅広く使われる「ケア」をどうとらえる? 向坂くじらさん、吉田真一さんと考える

vol. 242025.02.27幅広く使われる「ケア」をどうとらえる? 向坂くじらさん、吉田真一さんと考える![]() vol. 232025.01.30本から「介護にあるまなざし」に出会う。イラストレーター、哲学者、ジャーナリスト、介護福祉士の選ぶ4冊

vol. 232025.01.30本から「介護にあるまなざし」に出会う。イラストレーター、哲学者、ジャーナリスト、介護福祉士の選ぶ4冊![]() vol. 222025.01.23地域の歴史や文化とともに歩む福祉とは? ライフの学校「六郷キャンパス」をたずねて

vol. 222025.01.23地域の歴史や文化とともに歩む福祉とは? ライフの学校「六郷キャンパス」をたずねて![]() vol. 212025.01.20多世代が一緒に過ごすことで生まれる安心とは?「深川えんみち」をたずねて

vol. 212025.01.20多世代が一緒に過ごすことで生まれる安心とは?「深川えんみち」をたずねて![]() vol. 202025.01.10アーティストが滞在する福祉施設とは? 「デイサービス楽らく」をたずねて

vol. 202025.01.10アーティストが滞在する福祉施設とは? 「デイサービス楽らく」をたずねて![]() vol. 192024.12.18「助けて」と言い合える環境を育むには? 「みんなの家 タブノキ」をたずねて

vol. 192024.12.18「助けて」と言い合える環境を育むには? 「みんなの家 タブノキ」をたずねて![]() vol. 182024.12.13私もあなたも、主人公でいられるように。「DAYS BLG! はちおうじ」をたずねて

vol. 182024.12.13私もあなたも、主人公でいられるように。「DAYS BLG! はちおうじ」をたずねて![]() vol. 172024.12.12「ケア」を感じたマンガを教えてください。組織開発コンサルタント、俳優、福祉施設所長、介護福祉士の選ぶ4作品

vol. 172024.12.12「ケア」を感じたマンガを教えてください。組織開発コンサルタント、俳優、福祉施設所長、介護福祉士の選ぶ4作品![]() vol. 162024.11.08安心して歳を重ねられる町とは? 鞆の浦・さくらホームをたずねて

vol. 162024.11.08安心して歳を重ねられる町とは? 鞆の浦・さくらホームをたずねて![]() vol. 152024.03.12介護のしごとに興味をもったとき、はじめの一歩はどうすれば?

vol. 152024.03.12介護のしごとに興味をもったとき、はじめの一歩はどうすれば?![]() vol. 142024.02.27認知症を“体験”する「VR認知症」。イシヅカユウさんと体験して気づいたこと

vol. 142024.02.27認知症を“体験”する「VR認知症」。イシヅカユウさんと体験して気づいたこと![]() vol. 132024.02.22認知症のある方100人以上にインタビューをして気づいたこと。認知症未来共創ハブ代表・堀田聰子さん

vol. 132024.02.22認知症のある方100人以上にインタビューをして気づいたこと。認知症未来共創ハブ代表・堀田聰子さん![]() vol. 122024.02.20暮らしのなかで閉じる命をつないでいく 写真家/訪問看護師 尾山直子さん

vol. 122024.02.20暮らしのなかで閉じる命をつないでいく 写真家/訪問看護師 尾山直子さん![]() vol. 112024.02.19科学的な介護ってなんだろう? 福祉楽団「杜の家なりた」をたずねて

vol. 112024.02.19科学的な介護ってなんだろう? 福祉楽団「杜の家なりた」をたずねて![]() vol. 102024.02.08「老いと共に生きる」を映画から考える。編集者、映画作家、介護福祉士、福祉施設運営者の選ぶ5作品

vol. 102024.02.08「老いと共に生きる」を映画から考える。編集者、映画作家、介護福祉士、福祉施設運営者の選ぶ5作品![]() vol. 092023.12.20居場所ってなんだろう? 人が自然と集まる場所を目指す「52間の縁側」をたずねて

vol. 092023.12.20居場所ってなんだろう? 人が自然と集まる場所を目指す「52間の縁側」をたずねて![]() vol. 082023.12.13「ケア」を感じたマンガを教えてください。文学研究者、精神科医、看護師、介護福祉士、文筆家の選ぶ5作品

vol. 082023.12.13「ケア」を感じたマンガを教えてください。文学研究者、精神科医、看護師、介護福祉士、文筆家の選ぶ5作品![]() vol. 072023.12.06自然の循環に身を委ね、大地と共に生きる。「里・つむぎ八幡平」が実践する「半農・半介護」の暮らし

vol. 072023.12.06自然の循環に身を委ね、大地と共に生きる。「里・つむぎ八幡平」が実践する「半農・半介護」の暮らし![]() vol. 062023.11.29介護施設×学生シェアハウス「みそのっこ」が教えてくれる、「介護×場づくり」の可能性

vol. 062023.11.29介護施設×学生シェアハウス「みそのっこ」が教えてくれる、「介護×場づくり」の可能性![]() vol. 052023.11.10いくつになっても「働く」は楽しい。ばあちゃんたちの生きがいとビジネスの両立を目指す、株式会社うきはの宝をたずねて

vol. 052023.11.10いくつになっても「働く」は楽しい。ばあちゃんたちの生きがいとビジネスの両立を目指す、株式会社うきはの宝をたずねて![]() vol. 042023.11.07居心地の良い場所の条件ってなんだろう? 浦安にある高齢者向けの住まい「銀木犀」をたずねて

vol. 042023.11.07居心地の良い場所の条件ってなんだろう? 浦安にある高齢者向けの住まい「銀木犀」をたずねて![]() vol. 032023.10.31ケアってなんだろう? ナイチンゲール看護研究所・金井一薫さんをたずねて

vol. 032023.10.31ケアってなんだろう? ナイチンゲール看護研究所・金井一薫さんをたずねて![]() vol. 022023.10.30さまざまな命に囲まれて、心を動かして生きる。 園芸療法を行う「晴耕雨読舎」をたずねて

vol. 022023.10.30さまざまな命に囲まれて、心を動かして生きる。 園芸療法を行う「晴耕雨読舎」をたずねて![]() vol. 012023.10.11自分らしく生きるってなんだろう? 一人ひとりの人生に向き合う介護事業所「あおいけあ」をたずねて

vol. 012023.10.11自分らしく生きるってなんだろう? 一人ひとりの人生に向き合う介護事業所「あおいけあ」をたずねて