「男らしさ」で誰かを傷つけたくない、どうすれば? 文筆家、教育学者、写真家、編集者によるおすすめの本 こここスタディ vol.28

「男らしさ」という言葉を目にしたり、語られたりする機会が増えました。しかし、その言葉を使う人や文脈によって、指す内容はもちろん異なります。ときには対立が生まれ「ふれないでおこう」と距離を置いてしまう方も少なからずいる気がします。

「男らしさ」について学び、頼れる先や信頼できる情報を見つけるのも、まだまだハードルが高い側面があるのかもしれません。この企画では「男らしさで誰かを傷つけたくない、どうすれば?」をテーマにしながら、企画者を含む4名におすすめいただいた本を7冊紹介します。(こここ編集部)

「男らしさ」の呪いから離れるには? / 清田隆之による選書

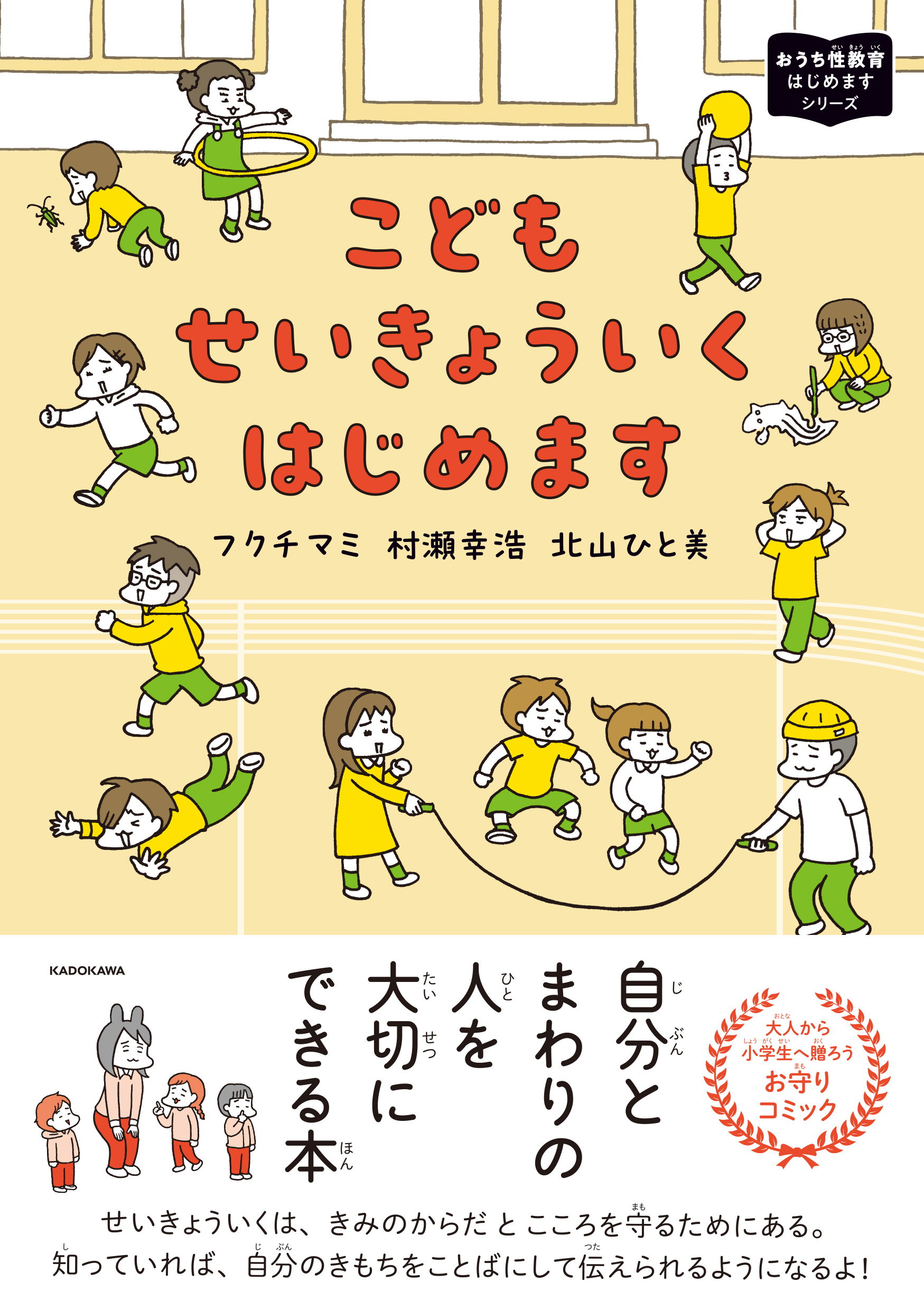

『こどもせいきょういくはじめます』(KADOKAWA)著:フクチマミ、村瀬幸浩、北山ひと美

「男らしさ」とは社会的に共有されている規範や価値観の集合体で、力強いとか、頼りがいがあるとか、弱音を吐かないとか、典型的な要素も存在する。一方、人によってイメージが異なる部分も多々あり、わかるような、わからないような、意外に捉えどころのない概念ではないかと思う。男はこうで、女はこう。そんな決めつけには囚われたくないけれど、すでに私たちの中に根深く染みついてしまっていることも事実で、これらとどう向き合っていけばよいのか。

そこで参考になるのが、『こどもせいきょういくはじめます』という小学生向けのコミックだ。これは累計30万部超えのベストセラーとなっている「おうち性教育はじめます」シリーズの第3弾として刊行されたもので、性器や生殖の仕組み、身体をめぐる個人差、ハラスメントやバウンダリー、同意を取ることの重要性、「イヤだ」や「やめて」の伝え方など、性教育のイロハをかみ砕いた表現で解説していく一冊となっている。

例えば本書の第5章では「からだとこころのはなし」がテーマで、「男の子のからだ」についても触れられる。勃起とは何か、精子はどう作られるのか、自慰行為のマナーとは……と、読者にとっても身近な性の問題が展開されていく。社会的には“下ネタ”として消費されがちな話題だが、「事実」と「価値観」を切り分けて考えていくのが本書の特徴で、「ただの身体の仕組みだよ」「全然おかしいことじゃないよ」というメッセージに貫かれている。

続く第6章では、同意と拒否をめぐる話が展開される。人には見えない「からだの境界(バウンダリー)」があり、その中に他者が入るとストレスを感じてしまう。バウンダリーの範囲は相手や状況次第で変わるから、相手に触れるときは同意を取る必要があるし、触られてイヤなときは「やめて」と伝えて大丈夫だよ──と、ワークショップの技法なども紹介しながら同意と拒否の心得を解説していく。

本書を読みながら、私の脳裏には様々な記憶がよみがえった。男子たるもの下ネタで盛り上がらねばと思い込んでいたこと、初めて射精したときになぜかものすごく落ち込んだこと、友達のコンプレックスをイジって笑いにしてしまったこと……などなど。そこにはおそらく「男らしさ」の呪縛が関係していた。中には加害的な振る舞いも少なからずあり、決して棚に上げていいものではないが、こういった価値観の裏には、適切な性教育を受けてこなかったことが確実に影響している。「男らしさ」で誰かを傷つけないためにも、そして自分自身を蔑ろにしないためにも、性教育の学び直しが有効な手立てになるのではないかと私は思う。

『強いビジネスパーソンを目指して鬱になった僕の 弱さ考』著:井上慎平(ダイヤモンド社)

『弱さ考』の前段には、「強いビジネスパーソンを目指して鬱になった僕の」という副題がついている。著者はかつて出版社の編集者として本づくりに励んでいたが、縁あってNewsPicksというスタートアップ企業に飛び込こみ、書籍部門の立ち上げを任される。しかし激務の中、「がんばりすぎ」がきっかけでうつを発症してしまい、そこから「弱さ」をめぐる思索の旅が始まっていく──というのが本書のあらましだ。

これは「男らしさ」がテーマの本ではないし、ジェンダーに関する直接的な言及があるわけでもない。しかし、著者が縛られていた様々な“規範意識”は、現代社会を生きる多くの男性にも共通するものだと思えてならない。なぜ「強い自分」を演じてしまうのか、なぜコスパやタイパに囚われてしまうのか、なぜ頑張り続けないといけないのか……。双極性障害の診断を受け、心身のコントロールが難しくなった著者は、仕事や生活、趣味や人間関係など人生のあらゆるものがままならなくなっていくのだが、そんな自分と対峙しながら「弱さ」について考え続ける姿勢には、「男らしさ」の呪縛を解きほぐすヒントがつまっている。

人々に過度な「効率」や「成長」を求める風潮の背後には、「経済」の論理──つまり資本主義という巨大構造が間違いなく関与している。数字や生産性を重んじる社会の規範が個々人にどのような影響を与えているのかという視点で『弱さ考』は展開していくのだが、「経済」を全否定することなく、その功罪の狭間で揺らぎながら思索を続けていくのが本書の特徴だ。

著者は膨大な文献に当たりながら問題の構造を原理的な部分から問い直し、私たちにのしかかる規範やプレッシャーの正体を解き明かしていく。そして、「ケア」「依存」「偶然性」「予測不可能性」「円環的」「与格」「おのずから」「詩人の目」「戸惑う心」「しがらみとつながり」「愚痴」「友だち」「後天性」といった概念を紹介しながら、〈資本主義社会のしんどさから自分を守る思考法〉を模索していく。

正直に言えば、私は最初、この本を読みながら妙な不安を感じていた。というのも、著者の説明は極めてわかりやすく、いろんな概念がスッと頭に入ってくるし、自己分析も明快で、経験したあれこれがとてもクリアに伝わってくる。だからつい気持ちよくページを進めてしまうのだが、ここに見られる「思考の言語化」「概念の整理」「補助線の導入」といった能力はビジネスの現場で求められるものであり、それこそが〈臆病できまじめな〉著者を苦しめてきたものではないか……と感じてしまったからだ。しかし、その不安は読む内に消えていた。むしろ逆だと思うようになった。

たくさん本を読んだ。たくさん考えた。でも、まだ自分にはそれに共鳴するだけの経験(内部リソース)が足りなかったのだろう。本当の意味での「わかる」には、自分はあまりに未熟だった。自分の「わかる」の範囲を超えて、インプットだけが先行していた。

じゃあ、ここまで書いてきたことは嘘だったのか? それは違う。むしろ、ここまで書いた文章なしには生きてはこれなかった。一度は失った言葉が、考えるという行為が、僕を救ってくれた。だからここまでの文章を、物語を否定はしない。(最終章 弱さの哲学 P266より)

確かに著者は、ビジネスの世界に過剰適応する中で心身のバランスを崩してしまった。そこで内面化した思考法や規範意識によって苦しめられたことに疑いの余地はない。しかし、そこで獲得してきた言葉が、うつ状態と向き合う力をもたらしてくれたという点に、私は思わずグッときてしまった。

私たちの「弱さ」はつながっている。「強さ」に囚われがちな男性にオススメしたい一冊だ。

「ふつう」や「男性学」に立ち止まる / 木村和博による選書

『とびこえる教室: フェミニズムと出会った僕が子どもたちと考えた「ふつう」』(時事通信社)著:星野俊樹

自分の生きづらさを突き詰めていくということは、自分自身に対して誠実でい続けるということなのかもしれません。私はいつも他者に対して誠実でいられるほど道徳的な人間ではないので、せめて自分自身に対しては誠実でい続けたいし、そのための努力はしていきたい。それが他者に対する誠実さに少しでもつながればいい。やはり、自分自身の教育実践を作り上げるための手がかりは、自分の生きづらさの中にあります。そしてその生きづらさは、他者を経て社会や政治とつながっています。フェミニズムの有名なスローガンにある通り「私的なことは政治的である( The personal is political.)」のなら、私の生きづらさから生まれた実践が政治的であることは必然です。(第6章 私の教育実践、私の物語 P212より)

自分の生きづらさを紐解くことからはじめてみよう。『とびこえる教室: フェミニズムと出会った僕が子どもたちと考えた「ふつう」』を読みながら、そう思いました。

著者は星野俊樹さん。雑誌編集者を経て、小学校の教師になり、20年程教員として働いていた経験をもちます。現場では「ジェンダー平等」を目指す教育実践に取り組んでいたそう。この本は、「ふつう」とはなにか?という問いかけからはじまり、前半では星野さん自身の生い立ち、そこで押し付けられた「男らしさ」に苦しんだ経験からどのように「ジェンダー平等を目指す教育実践」に辿り着くのかが語られます。後半では星野さん自身が、教師として、どのように授業を行っていったのか、子どもたちとどう関わり、悩み、考えていたのか、「失敗」も含め綴られています。また星野さんは、自身が経験してきた痛みや傷つきだけではなく、誰かを傷つけたり差別してしまった「過ち」も語ります。

自分や他者、社会を傷つける「男らしさ」を長年まとってきた感覚が、わたしにはあります。そういった「男らしさ」から逃れ、変わろうとする道のりは、一度も間違えず、誰も傷つけず、完璧でいなければいけないと思っていました。誰かを傷つけたり、差別したりしないように注意深く学んでいくこと、変わっていくことはもちろん大事です。ただ、「間違えない」ことや「完璧であること」だけが膨らみ、自分の現在地を見失い、身動きがとれなくなることもあります。星野さんの文章にふれたことで、自分なりに歩んでいこうと思えました。

「私がこの本で開示した、弱さや失敗は、ただの自虐でも自己陶酔でもありません。誰かを笑わせたかったわけでも、許しを乞いたかったわけでもない。むしろ、語ることをためらっている誰かに『こんな語り方でもいいんだ』と思ってもらえたら、という願いをこの本に込めました」(第7章 語りが祈りになる時 P236)

無自覚に他者を傷つけたり、誰かが傷つく姿をみながら沈黙してしまったときのことを、いきなりオープンな場で語るのは、まだ難しいかもしれない。でも、既に存在する実践や語りにふれながら、自分は何を感じているのか、誰にも見せない下書きとして記し、眺めながら、変わっていける。そう思えているわたしがいます。

『男性学入門そもそも男って何だっけ?』(光文社新書)著:周司あきら

男性学とは、男性の当たり前を問う学問です。これまで「人間(man)」の代表といえば、決まって「男性(man)」でした。しかし、そんな当たり前を男性学は疑ってみます。ジェンダーという視点を改ためて導入して「男性」や「男らしさ/男性性」がどう作られているのか、多角的に考えるのです。そうすれば、みんなが強いわけでも偉いわけでもない、リアルな男性の姿に迫ることができます。そして、男性が「男性だから」という理由で抱える困難を減らし、一人ひとりの人生を豊かにすることに繋がっていきます。(はじめに P4)

生まれてからこれまで「男性」としての経験を多く重ねてきました。そのしんどさも恩恵も感じています。『男性学入門 そもそも男って何だっけ?』の「はじめに」に書かれた内容は、もっと知りたいと思わせてくれるものでした。

著者は作家の周司あきらさん。著書に『トランス男性による トランスジェンダー男性学』(大月書店、2021年)や『トランスジェンダー入門』(集英社新書、2023年)があり、『エトセトラ』10号(エトセトラブックス、2023年)では男性学特集の編集を担当しています。

この本には「男性学とは何か」を知るための前提となる知識や歴史、戦争や経済の影響などが全6章に渡り記されています。第1章では「男って何だっけ?」という問いから「男性」とはそもそも誰を指しているのか、「男らしさ」とはなにか、そもそも性別とはなにかに立ち止まります。第2章では戦争によってつくられた「男性」について、「『弱』に対する嫌悪と、『弱』と判定されてはならないという強迫観念」であるウィークネス・フォビア(弱者嫌悪)や「女性蔑視と同性愛蔑視を軸とした、男同士の結びつき」を意味するホモソーシャルの影響、戦後に残ったモデル「男は仕事、女は家事・育児」という役割分業などの背景などを解説しています。

第3章では従来の「男らしさ」を批判的に検討し、「自分らしく」生きることを目的とする「メンズリブ」やさまざまな男性運動の系譜を紹介。第4章から「男性学」の全体像や歴史と、そこで扱われてきたテーマを時代順に見ていきます。第5章は「特定の男性のあり方に価値を置くことで女性を従属させ、全体としての男性支配を正当化するシステム」である「家父長制」の問題、第6章では、「男性」からとりこぼされる男性たちへのまなざし、これまで語られてこなかったことや課題について記されています。

強く印象に残ったのは、批評家の杉田俊介さんが警鐘を鳴らした、新しい男性像が注目されるときに覆い隠されてしまう「階級問題」を踏まえ、周司さんが綴っていた箇所です。

男性が自身の弱さを受け入れたり、ケアの主体になったりすることが、「いかに自分がデキる男性なのか」という、男性間の競争のマウンティングに利用されては虚しいばかりです。すでに恵まれた条件の男性が、さらに「よい男性」になることが推奨されていくのだとしたら、性別以外(ここでは階級)の問題は置き去りにされたまま、男性内の格差は広がってしまいます。(4章 男性を学問する P161)

ハッとしました。「男性」として生きていくなかで、その立場がもつパワーの使い方を間違えて誰かを傷つけたくない。そう思う一方で、自分が他の「男性」よりも優れていることを証明・実感するために「弱さを受け入れ」たり「ケアの主体になったり」することを利用している側面がないとは言い切れませんでした。弱さを受け入れることや、これまで偏った方々に任せてきたケアの主体になることを否定したいわけではありません。今いる環境や立場だから変化しやすい。その視点を忘れたら危うい気がしました。わたしの場合は、ある程度在宅で働くことができ、さまざまな情報や価値観にふれやすい「編集者」という仕事をしていた。それにゆえに変化に前向きになれた。もし異なる環境や立場にいたら、弱さを否定したり、ケアの役割を避けたりしていたかもしれない。そうならざるを得ない人たちを苦しめる構造を知ろうとし続けたい。綺麗事かもしれません。でも綺麗事を言いつつ地道にやっていくしかない気がしています。

「闘いの同志」になるために、自己の立場性を考える/堀川修平による選書

フェミニズムとは性差別をなくし、性差別的な抑圧をなくす運動だ(中略)フェミニズムが反対しているのは性差別なのだ。男性の特権を脱ぎ捨て、フェミニズムを支持する男性たちは、大切な闘いの同志なのであり、フェミニズムにとって脅威でも何でもない(『フェミニズムはみんなのもの』(エトセトラブックス)P20-P31ページ、2020年)

私が尊敬する研究者・実践者の一人であるベルフックスが、著書の中で、述べた一節です。今回、寄稿依頼があった際、性差別を無くすための「闘いの同志」になるために、私たちは何を考え続けなければならないのか、読者の皆さんと共有したいと思いました。そこで選択したのが次の2冊です。

●内田雅克『壊された少年—排除と屈辱のジェンダー史』風媒社、2023年

●宮﨑浩一・西岡真由美『男性の性暴力被害』集英社新書、2023年

私が紹介する書籍は2冊とも、著者本人や、著者の周囲で実際に起こった暴力について取り扱ったものであり、読後感が爽快なものではありません。私自身がそうでしたが、皆さんも自分自身の抱える課題に直面するだろうと思います。

自己を省察することはつらいことでもあると思います。それでも紹介したいと思ったのは、私たち人間は「発達可能態」—生まれてから亡くなるその時まで考え方や価値観、それに伴う行動を変化させ続ける生き物—だからです。私たち人間は、これまで「失敗」したとしても、二度と同じ失敗を繰り替えさないように変わっていけるはず。

そのような教育学の立場から、私(たち)自身が、性差別をなくすための「闘いの同志」になるための知識がまとまっている2冊を紹介します。

『壊された少年—排除と屈辱のジェンダー史』(風媒社)著:内田雅克

まず紹介するのは、「男らしさ」に迫り続けている歴史研究者である内田雅克さんによる『壊された少年—排除と屈辱のジェンダー史』(風媒社、2023年)です。

本書に関わる「男らしさ」に関する研究書は、さまざまに存在しています。古典的名著である『男同士の絆—イギリス文学とホモソーシャルな欲望』(イヴ・K・セジウィック著、上原早苗・亀澤美由紀訳、名古屋大学出版会、2001年)は、そのような研究の一つだといえるでしょう。著者であるセジウィックは、ホモセクシュアル(同性愛)と区分する形で、「ホモソーシャル」概念を提起しています。

ホモソーシャルは「男同士の絆」とも訳されます。男性同士の非エロス的な“友情”という人間関係を成立させるためには、自分たちの関係性が「非エロス的」であることを確認する必要があります。そのために、異性愛であることを確認し(女性を「モノ」かのように、取り合ったり、品定めする)、同性愛的関係を徹底的に排除する(同性愛嫌悪)と、セジウィックは述べています。

内田さんは、このようなホモソーシャル概念をふまえつつ、歴史的研究手法をもちいて『大日本帝国の「少年」と「男性性」—少年少女雑誌に見る「ウィークネス・フォビア」』(明石書店、2010年)を刊行しています。少年雑誌の歴史的考察を精緻に行ったこの本は、独自性・画期性が評価され、2012年に女性史学賞を受賞しています。

この本で内田さんは「ウィークネス・フォビアweakness phobia」という概念を定義しました。ウィークネス・フォビアとは、弱さへの嫌悪・排除と、弱いと判定されてはならないという強迫観念を指す概念です。そして、この「ウィークネス・フォビア」概念を発展させる形で、「エフィミナシー・フォビアeffeminacy phobia」という概念を提起しています(「エフィミナシー・フォビア—誰が『非男』とされたのか」『歴史学研究 増刊号』924号、2014年)。「女のような、柔弱な」様子を示すエフィミナシーを用いたこの概念は、「女っぽさ」を嫌悪し、そのように判断されることを屈辱と捉えて脅える状況を考察する際に用いられます。

「男らしさ」を強調し、男子の優越を語る際に、劣った存在として「女子」を対極に置くこと。そして、「男らしさ」の欠如を侮辱、批判するための常套句として「女らしい」と女子を利用していることを、内田さんはここでも実証的に明らかにしました。

本書『壊された少年』は、そのような内田さんの研究成果—「ウィークネス・フォビア」と「エフィミナシー・フォビア」概念—をもとにしながら、内田さん自身の経験を「自分史」の形で描き出したものです。

実を言うと、私はこの本を一気に読み進めることができませんでした。それは、描かれている暴力経験の生々しさに言葉を失ったためであり、加えて、私自身が本書に登場するさまざまな加害者たちと同様の行為をしてはいなかったかと、自己の立場を振り返りながら読み進めたためです。

巻末の解説では、歴史学者の加藤千香子さんが次のように書いています。

「戦後」社会の影から目を反らさず、自らの記憶をたどりながら、そこに内包されていたジェンダーに由来する歪や抑圧、暴力に検証の目を向けていくことは、次の時代—内田さんの言葉では「多様性と寛容を備えた社会」—を構想していくうえで欠かせません。(解説「壊された少年」のジェンダー史 P174ページ)

私を含めて、この社会で生きる誰しもが、社会の中で当然視されている価値観や規範を身につけながら育っていきます。そのなかで知らず知らずのうちに加害行為を身につけたり、加害行為が存在すること自体に鈍感になってしまう。

本書は、加害行為をした個々人の特性や性格に紐づけて「あいつらはおかしなやつだから」と他者化するのではなく、「誰しもがそうなるかもしれない」と、この社会との関係の中で人間、そして加害行為を捉える必要性を指摘しているように思います。

(集英社新書)『男性の性暴力被害』著:宮﨑浩一・西岡真由美

「知らず知らずのうちに加害行為を身につけたり、加害行為が存在することに鈍感になってしまう」点は、宮﨑浩一さん・西岡真由美さんによる『男性の性暴力被害』(集英社新書、2023年)でも指摘されています。

「性暴力」(Sexual Violence)は、「身体の統合性と性的自己決定を侵害するもの」と国連で定義されています。性別や年齢、立場などは関係ありません。

このようにすべての人に関係がある性暴力ですが、本書ではタイトルに「男性の」という言葉が加えられています。それは、あえて「男性の」と表記しないと、性暴力被害に「男性が」関わると判断できない人が存在するためだといいます。

被害が見えづらいのは、加害が見えづらいことでもあります。性暴力被害があるのにもかかわらず、加害者が男性の場合は「じゃれあい」だと評されたり、「同性愛の問題」だと興味本位に語られたり、無視されてしまう。一方で、加害者が女性の場合は「セックスできてよかったな」と「喜ばしい経験」だとして歪められてしまう。筆者は、このような状況を、「不可視ではなく隠蔽」だと指摘します。

男性の性暴力被害は不可視の問題だと言われてきました。声を上げられないために知られていないのだとしたら、これは被害当事者の問題でしょうか。むしろ見えない、聞こえない我々自身について考えてみる必要があると思います。(第1章 「男性の」と言わないと見えない性暴力被害とは何か P33ページ)

このような性暴力の隠蔽が起こる状況で「得」をするのは誰かを、筆者は考察しています。そこで挙げられているのは、「加害者」、「性差別を是正する動きに対するバックラッシュとして利用する人びと」、そして「男性中心的な社会」です。

なぜなら既存の秩序や構造を維持できるからです。被害者には黙ってもらい、男性の被害というものが存在しないことにしておけば、男性らしさの規範は延命することができます。それによって女性やマイノリティを差別し続けて、構造的な特権を一部の男性に与え続けることができます。そしてそれは、この社会に生きる加害者・被害者以外の第三者たちが動揺せずに暮らしていけることにもつながります。(第5章 個別的な苦しみと社会をつなげる P198ページ)

私が専門とする性教育研究の中では、子ども同士の性暴力の事例についても取り扱われています。そこで出てくるのは、「カンチョウ」や「電気あんま」という性器や肛門への接触行為、「スカートめくり」・「ズボンおろし」・「ブラジャーのホック外し」という衣服の奪取を伴うプライベートパーツの露出行為などです。

それらの行為は、子ども同士でも「遊び」として行われますし、家族から「スキンシップ」という「愛情行為」として行なわれる場合もあります。そのため、子どもたちが暴力だと認識できない場合もあります。つまり、そのような形で「不可視」されたり「隠蔽」されてしまうわけです。

かくいう私自身、「カンチョウ」や「電気あんま」のような行為を、周りの大人や友達から受けたこともあります。一方で、それは「愛情」の行為なのだと誤解して、自らも友達に対して行ってしまったこともあります。

このような加害行為を免罪されるとは思っていません。「子どもの頃のじゃれあいなんだから、考えすぎ」と、「慰め」てくれた人もいますが、この「慰め」も、筆者の言葉を借りれば「隠蔽」にあたるのだと思います。

自らの行為の意味を一生考えて生きていくことは言うまでもないことです。それと同時に、冒頭で述べた通り「発達可能態」として、今後どのように生きていきたいのかを本書を読みながら深く考えました。

*

今回本稿で紹介した2冊は、自らの立場性を捉えなおすために必須の書籍だと思います。「男らしさ」について考えることは、性差別を無くすための「闘いの同志」になるために欠かせないことです。そして、「同志」となるためには、自己の立場性をつぶさに捉える必要があります。

私の場合は、2冊を通して、自己の加害者性にきっちりと向き合いたいと深く考えました。皆さんは2冊の本をどのように読まれるでしょうか。

ポルノのことを考える/金川晋吾による選書

私が男らしさという言葉に対してまず思うことは、そんな言葉はどんなときであっても使わないほうがいい、有用性を認めるべきではない、ということです。男らしさという言葉に有用性を認めることは、性別による規範を強化することにどうしてもつながってしまい、いいことなんてひとつもないからです。

私自身の話をすると、自分の両親が「らしさ」を押しつけない人だったことや、高校3年間を男子5人女子37人のクラスで過ごしたことなどが関係しているのかはわかりませんが、男らしさの圧力や、ホモソーシャルなノリに苦しむことをあまり経験せずに生きてこれたと感じています。なので、男らしさについて葛藤したという記憶があまりなく、語るべき言葉もうまく見つけられませんでした。

ただその一方で、性的な欲望を向ける対象として女性をまなざす視線が自分のなかに存在していることは強く実感しています。そして、この視線は「男性的」と呼ぶべき何かだと思っています。私は自分がこの「男性的な視線」によって引き裂かれているように感じています。私が男らしさなるものについて考えるのであれば、自分のなかの「男性的な視線」のことから考えないとはじまらないという気がしています。

私は街を歩いているとき、すれちがう見知らぬ女性の体を、自分の性的な欲望を向ける対象として見てしまいます。私は女性の体に惹きつけられているわけですが、ただ、その惹きつけられ方は相手に対する敬意に基づいたものではなくて、自分勝手で独りよがりなものの気がします。自分の欲望をぶつけることができるモノ、物体として女性の体を見ている部分があると思います。

こうやって言葉にしてみると、自分でも本当に嫌だな、こんなことやめたいなと思います。でも、そういう視線が体に沁みついていて、まるでパブロフの犬のように、街行く見知らぬ女性を見るとその体に自分の視線を巡らせることを条件反射的にやってしまうことが多々あります。

言い訳のようなことを言っておくと、私は女性に対してであれば、いつでもこういう視線を向けているというわけではありません。自分と関わりがある女性に対しては、そんなことはしていないつもりでいます(絶対にしていないと言い切る自信はありませんが)。ただ、見知らぬ女性を一方的に見るというとき、つまり見る側である自分の体をまるで存在しないもののように扱えるときに、相手をモノ化する視線が如実にあらわれてきます。

私が「男性的」という言葉で言おうとしていることは、この視線は男性という性に本質的に備わるものだ(だからしょうがない)ということではなくて、性差別的な価値観に基づいた社会のなかで歴史的に構築されてきたものだということです。だからこそ変えられるんじゃないかという希望も持っています。

この「男性的な視線」が自分のなかでどのように形成されてきたのか。それはひとつの原因に帰することができることではなくて、私が経験してきたさまざまなことの結果なのだと思いますが、わかりやすくひとつあげられるものがあります。それはポルノです。

私はもう何年間もポルノを見続けてはいるものの、自分自身がポルノから実際的な影響を被っているとは思っていませんでした。

私はポルノが現実ではなくてファンタジーであることをちゃんと理解しています。ポルノと実際のセックスが全然別物であることは、自分の経験からも理解していますし、自分がポルノとはちがうセックスをしているという実感(自負と言ってもいいかもしれません)もあります。具体的には挿入、射精をゴールとしないということです。そのことから派生していろんなことのやり方も変わってくる気がしています。だから、自分はポルノを見続けてはいるものの、それはそうするのが「便利だから」であり、自分の性のありようそのものには本当のところでは影響を及ぼしていない、そんなふうに思っていました。

でも、やっぱりそうではなくて、自分はポルノの影響を強く受けているし、自分の性をよりよいものにするためにもポルノについてちゃんと考えるべきなのではないか、考えたほうがいいのではないかと思うようになりました(というか、これまでも自分とポルノとの抜き差しならぬ関係のことはなんとなく感じてはいたけれども、ずっと気づかないふりをしていたのだと思います)。その大きなきっかけのひとつはアミア・スリニヴァサン『セックスする権利』に収録されている「ポルノについて学生と話すこと」を読んだことです。

『セックスする権利』(勁草書房)著:アミア・スリニヴァサン 訳:山田 文

このテキストではポルノについてさまざまな人々(主に欧米のフェミニスト)がどのようなことを考えてきたのか、その思考と議論の歴史が濃密に記述されています。現在の学生たちとの対話を重ねつつ、これまで蓄積されてきた膨大な言説を参照しながら、スリニヴァサン自身も思考し、問いかけ続けています。

ポルノについての多様な議論、言説にふれられたことが私にとってとても大きな意味をもちました。私はこれまでは、「どういう種類のポルノを好んで見るか」について誰かとおもしろおかしく話すことはあっても、ポルノを見る経験について真剣に、あるいは率直に、じっくりと時間をかけて話し合うなんてことはありませんでした。ポルノというものを言葉を尽くすべき大切な何かだとは考えていなかったのでしょう。

私は次のような一文に目を開かされました。

〔性教育と呼ばれるものが情報を伝えたり、議論したり、説得したりして、相手の知性に働きかけるのに対して〕ポルノは躾ける。心に深い溝を刻みつけるのであって、わたしたちのなかの立ち止まってよく考え思考する部分を迂回して、性的興奮と選ばれた刺激を強力に結びつける。この結びつきは反復によって強められ、家父長制によって性差に割り当てられた社会的意味を強化し再生産する。これはとりわけ映像のポルノグラフィに当てはまる。……動画は(ポルノでもそれ以外でも)静止画や書籍や録音とは異なり、わたしたちに何も求めないーーインプットは必要なく、深く考える必要もない。求められるのは夢中になってそれに見入ることだけであり、わたしたちはその注目を与えることを強いられ、またみずからすすんで与える。(ポルノについて学生と話すこと P89)

「躾ける」という言葉を与えられて、私は冷たい水で顔を洗ったときのように意識がクリアになりました。ポルノによって自分がまるで言葉をもたない動物と同じように躾けられているということ、そして、ポルノの躾ける力が映像の力に由来しているということに、私はものすごく納得がいきました。私はもう何年ものあいだ、誰もいない一人の部屋で、ポルノの映像に現れる女性の体を一方的に見入ることで、性的な刺激に耽溺するという経験を延々とくり返してきました。そうすることで、私は女性を一方的に見るときには、自分の性的な刺激を得るためのモノとして見るように、自分を躾けてきたのです。

私のなかに性差別的なものに対する嫌悪感というのはかなりはっきりとあると思っています。本などの読み物であれば、そこに込められている差別意識にかなり敏感に反応し、読んでいて違和感を覚えると、それ以上読み進められなくなったりします。

でも、それがポルノとなると話が変わってしまいます。世に出回っているポルノの多くは男性の視点に立ち、性差別的な偏りのあるイデオロギーのもとで作られていますが、私はそれをほいほいと受容してしまっています。それを見てひとときの快楽を得ています。そこで描かれているようなセックスが自分の本当に求めているもの、実践したいと思っているものではないにも関わらず、です。私が自分自身の性について、考えたい問題点はここなのだと思います。自分が本当に望んでいるものではないものを日々摂取し、それによって自分を育んでしまっているということです。

自分が実践したいと思っているセックスとポルノとを一致させる必要はないという考え方もあると思いますし、そういう考え方も尊重されるべきだと思います。私は性の実践というものを、具体的な他者との何らかのやりとりを伴ったものだと考えていて、それをよりよいものにしたいという思いが強いのでしょう。でも、性の実践というものはもっと多様な可能性があるはずで、具体的な他者とのやりとりが伴うことだけに限定して考える必要はないわけだし、そもそも性の実践みたいなことに価値を置かないという生き方もあると思います。

なんで、私は自分が本当に望んでいるわけではないようなポルノをほいほいと受容してしまっているのでしょうか。それはすでに述べたように、私がポルノ(を見るという経験)を軽んじていることが関係していると思うのですが、そのことはさらに言うと、自慰行為を隠すべき恥ずべきものとして蔑んでいることが、さらにもっと言うと、自分の性というものを心の奥底では隠すべき恥ずべきものとして蔑んでいることが関係しているのではないかと思います。

今の世の中に出回っているようなポルノを見ている限り、性というものは隠すべき恥ずべきものだという意識がどうしても醸造されてしまうと思います。でも、これは本当はポルノだけの問題ではなくて、社会全体に浸透している意識の問題です。性を隠すべき恥ずべきものだという意識があるがゆえに、性差別的なポルノが作られ、そのポルノによって性を蔑むような意識が醸造される、この悪循環のなかに自分が置かれていると感じます。

性差別的でないセックスを描いたポルノを作るべきだ、より多様なセックスの表象が必要だという議論があります。たしかにそういう作品が増えたほうがいいのはまちがいないでしょう。ただ、この問題についてスリニヴァサンは次のように語っています。

よりよい表象を要求しても画面(スクリーン)のロジックはそのまま残り、セックスは否応なくそれに媒介されたままである。そして想像力は模倣に限定され、すでに限定されたものをくり返すだけになる。……映像化されたセックスは性の可能性の世界をひらくように思われるけど、たいていの場合、性の想像力を閉ざし、それを弱く、従属的で、怠惰で、体系化されたものにする。(ポルノについて学生と話すこと P98)

映像を媒介している限り、私たちはその映像で描かれているセックスを模倣することになってしまう、画面にあらわれる映像が権威となり、私たちはそれに従属することになってしまう、というわけです。では、どうすればいいのでしょうか。

ここでスリニヴァサンは「想像力」という言葉に光を当てるために、ラディカル・フェミニストのアンドレア・ドウォーキンの次の言葉を引用しています。

想像力は新しい意味と新しい形、複雑かつ断固たる価値と行動を見出す。想像力をもった人間は、まさにその想像力によって、きまりきった反応を起こすよう操作された単なるシンボルのがらくた置き場にではなく、新たな可能性と危険を秘めた世界--従来とは異なった新たな意味と選択がある世界--に導かれる。(ポルノについて学生と話すこと P99)

「きまりきった反応を起こすよう操作された単なるシンボルのがらくた置き場」ってすごい表現ですよね。私は自分のことを見事に言い当てられたと思いました。ポルノがきまりきった反応を延々とくり返すためのものであるのに対して、実際のセックスは想像力が新たに展開されていくような可能性と危険を秘めた魅惑的な何かなのだと私は思っています。であるにも関わらず、私はポルノからわが身を引き剝がすことができません。きまりきった刺激をお手軽に与えてくれるからこそ、簡単にはやめられないのでしょう。そういう自分にもどかしさを感じています。 私はポルノの映像をくり返し見ることによって、視覚的な刺激に対して性的な興奮が生じやすくなるように自分を躾けてきたと思います。でも、これまで実際に自分がセックスをおこなうなかで培ってきた実感としては、セックスは視覚的なものではないということです。むしろ見るために必要とされる距離が失われてしまうことによって視覚は奪われてしまい、その代わりに触覚や嗅覚や味覚や聴覚が総動員され、自分が感じているのか相手が感じているのかがよくわからなくなるような、感じさせているのか感じさせられているのかがよくわからなくなるような、自己と他者、主体と客体の境界が揺らぐような経験だと思っています。私はそういう方向にセックスの魅力や可能性を感じています。 私はセックスをポジティブなものとして語りたいと思っています。ただ、今のような感じでポルノとつき合っている限り、自分が抱いている「セックス」が本当にいいものであるのか、自信をもつことができません。自信をもってセックス・ポジティブを口にできるようになるためにも、ポルノとのつき合い方を考えなければいけないと思います。

おわりに

「男らしさで誰かを傷つけたくない、どうすれば?」を起点に本を紹介いただきました。本は、自分のすきなときに、すきなタイミングで手を伸ばし、ページを開き、自分のペースで読み進められるのが魅力のひとつだと思っています。「男らしさ」で悩み、ヒントが欲しくなったり、なにかに手を伸ばしたくなったとき、この記事に書かれた本のどれか、あるいはそれらが影響を受けている参考文献や書き手と出会えることを願っています。(こここ編集部)

紹介した本一覧

・『こどもせいきょういくはじめます』(KADOKAWA)著:フクチマミ、村瀬幸浩、北山ひと美

・『強いビジネスパーソンを目指して鬱になった僕の 弱さ考』(ダイヤモンド社)著:井上慎平

・『とびこえる教室: フェミニズムと出会った僕が子どもたちと考えた「ふつう」』(時事通信社)著:星野俊樹

・『男性学入門 そもそも男って何だっけ?』(光文社新書)著:周司あきら

・『壊された少年—排除と屈辱のジェンダー史』(風媒社)著:内田雅克

・『男性の性暴力被害』(集英社新書)著:宮﨑浩一・西岡真由美

・『セックスする権利』 (勁草書房)著:アミア・スリニヴァサン 訳:山田 文

Profile

Profile

Profile

この記事の連載Series

連載:こここスタディ

![]() vol. 302026.02.04専門家じゃないと安全な学びの場って作れないの? ワークショップファシリテーター 栗本敦子さんと考える

vol. 302026.02.04専門家じゃないと安全な学びの場って作れないの? ワークショップファシリテーター 栗本敦子さんと考える![]() vol. 292026.02.04それぞれの安心を尊重できる「学びの場」ってどうすればつくれる? ワークショップファシリテーター栗本敦子さんと考える

vol. 292026.02.04それぞれの安心を尊重できる「学びの場」ってどうすればつくれる? ワークショップファシリテーター栗本敦子さんと考える![]() vol. 272025.04.18“家庭”ってなんだろう? 子どもと大人が尊重しあう場所を目指す、児童福祉施設「てらす峰夢」をたずねて

vol. 272025.04.18“家庭”ってなんだろう? 子どもと大人が尊重しあう場所を目指す、児童福祉施設「てらす峰夢」をたずねて![]() vol. 262024.12.06差別と関係のない立ち位置ってあるの? 社会のあり方に矢印を向けて考える

vol. 262024.12.06差別と関係のない立ち位置ってあるの? 社会のあり方に矢印を向けて考える![]() vol. 252024.12.06差別ってなんだろう? 現代社会における差別の研究者 阿久澤麻理子さんをたずねて

vol. 252024.12.06差別ってなんだろう? 現代社会における差別の研究者 阿久澤麻理子さんをたずねて![]() vol. 242024.08.14正しい答えを刷り込むのではなく、自分で選ぶ手助けをする「包括的性教育」とは?

vol. 242024.08.14正しい答えを刷り込むのではなく、自分で選ぶ手助けをする「包括的性教育」とは?![]() vol. 232024.07.31「性教育」という言葉から何を想像する? 教育学者 堀川修平さんによる「包括的性教育」解説

vol. 232024.07.31「性教育」という言葉から何を想像する? 教育学者 堀川修平さんによる「包括的性教育」解説![]() vol. 222024.07.17「創造性」はどう育まれる? ブルーノ・ムナーリの軌跡から──デザイナー、現代美術作家、教育者のまなざし

vol. 222024.07.17「創造性」はどう育まれる? ブルーノ・ムナーリの軌跡から──デザイナー、現代美術作家、教育者のまなざし![]() vol. 212024.03.30「個人の心の問題」の多くは環境や政治の問題でもある〜「あなたのため」というバウンダリーの侵害〜

vol. 212024.03.30「個人の心の問題」の多くは環境や政治の問題でもある〜「あなたのため」というバウンダリーの侵害〜![]() vol. 202024.03.26自分と他者を区別する境界線「バウンダリー」とは?ソーシャルワーカー鴻巣麻里香さんによる解説

vol. 202024.03.26自分と他者を区別する境界線「バウンダリー」とは?ソーシャルワーカー鴻巣麻里香さんによる解説![]() vol. 192024.02.01「昔好きだった作品」の表現に戸惑ってしまったら? フィクションが与える2つの影響──文学研究者・小川公代さん

vol. 192024.02.01「昔好きだった作品」の表現に戸惑ってしまったら? フィクションが与える2つの影響──文学研究者・小川公代さん![]() vol. 182023.12.15「合理的配慮」は「ずるい」「わがまま」なのか? インクルージョン研究者 野口晃菜さんによる解説

vol. 182023.12.15「合理的配慮」は「ずるい」「わがまま」なのか? インクルージョン研究者 野口晃菜さんによる解説![]() vol. 172023.04.21“できる/できない”の社会を「ヨコへの発達」で問い直す。社会福祉の父・糸賀一雄を、垂髪あかりさんが研究する理由

vol. 172023.04.21“できる/できない”の社会を「ヨコへの発達」で問い直す。社会福祉の父・糸賀一雄を、垂髪あかりさんが研究する理由![]() vol. 162023.02.08「やさしい日本語」ってなに? 言語学者・庵功雄さんに聞くコミュニケーションの本質

vol. 162023.02.08「やさしい日本語」ってなに? 言語学者・庵功雄さんに聞くコミュニケーションの本質![]() vol. 152023.01.27人を見た目で判断することって全部「差別」になるの? 社会学者 西倉実季さんと、“ルッキズム”について考える

vol. 152023.01.27人を見た目で判断することって全部「差別」になるの? 社会学者 西倉実季さんと、“ルッキズム”について考える![]() vol. 142023.01.16自分の気持ちを話さない自由がある。NPO法人ぷるすあるはと一緒に考えた“きもち”との付き合い方

vol. 142023.01.16自分の気持ちを話さない自由がある。NPO法人ぷるすあるはと一緒に考えた“きもち”との付き合い方![]() vol. 132022.12.14“障害”ってそもそも何だろう? 困難の原因を「社会モデル」から考える──バリアフリー研究者・星加良司さん

vol. 132022.12.14“障害”ってそもそも何だろう? 困難の原因を「社会モデル」から考える──バリアフリー研究者・星加良司さん![]() vol. 122022.11.29「ちゃんとしなきゃ」の呪いをとくには?福祉社会学者 竹端寛さん× 僧侶 松本紹圭さん

vol. 122022.11.29「ちゃんとしなきゃ」の呪いをとくには?福祉社会学者 竹端寛さん× 僧侶 松本紹圭さん![]() vol. 112022.10.27“ありのままの自分”を大切にするって、どういうことだろう? しょうぶ学園施設長 福森伸さんをたずねて

vol. 112022.10.27“ありのままの自分”を大切にするって、どういうことだろう? しょうぶ学園施設長 福森伸さんをたずねて![]() vol. 102022.09.27「福祉の現場」と「芸術」の根っこには通ずるものがある? 福祉環境設計士 藤岡聡子さんをたずね、「ケアの文化拠点」ほっちのロッヂへ

vol. 102022.09.27「福祉の現場」と「芸術」の根っこには通ずるものがある? 福祉環境設計士 藤岡聡子さんをたずね、「ケアの文化拠点」ほっちのロッヂへ![]() vol. 092022.09.07“健康”ってなんだろう?ケアの文化拠点「ほっちのロッヂ」紅谷浩之さんをたずねて

vol. 092022.09.07“健康”ってなんだろう?ケアの文化拠点「ほっちのロッヂ」紅谷浩之さんをたずねて![]() vol. 082022.08.12弱さは個人の問題ではなく、構造上の問題だ。公認心理師・臨床心理士 信田さよ子さんと考える“弱さ”のこと

vol. 082022.08.12弱さは個人の問題ではなく、構造上の問題だ。公認心理師・臨床心理士 信田さよ子さんと考える“弱さ”のこと![]() vol. 072022.07.28“違う“の不安をどう乗り越えればいい? グレーではない「色」で表現する発達の特性──星山麻木さん

vol. 072022.07.28“違う“の不安をどう乗り越えればいい? グレーではない「色」で表現する発達の特性──星山麻木さん![]() vol. 062022.04.12「私はどう生きたらいい?」を、一人で抱えない社会へ。医師・西智弘さんに聞く、地域活動と“ケア“の文化づくり

vol. 062022.04.12「私はどう生きたらいい?」を、一人で抱えない社会へ。医師・西智弘さんに聞く、地域活動と“ケア“の文化づくり![]() vol. 052022.03.22偏見がない人はいない。川内有緒さん×木ノ戸昌幸さん『わたしの偏見とどう向き合っていく?』イベントレポート

vol. 052022.03.22偏見がない人はいない。川内有緒さん×木ノ戸昌幸さん『わたしの偏見とどう向き合っていく?』イベントレポート![]() vol. 042022.02.04居場所・つながり・役割・生産性。「望まない孤独」をめぐる対談でみえたものとは?吉藤オリィさん×奥田知志さん

vol. 042022.02.04居場所・つながり・役割・生産性。「望まない孤独」をめぐる対談でみえたものとは?吉藤オリィさん×奥田知志さん![]() vol. 032021.10.26大切なものを失った悲しみや痛みと共に生きていくには? グリーフサポートが当たり前にある社会を目指す 尾角光美さんをたずねて

vol. 032021.10.26大切なものを失った悲しみや痛みと共に生きていくには? グリーフサポートが当たり前にある社会を目指す 尾角光美さんをたずねて![]() vol. 022021.06.24差別や人権の問題を「個人の心の持ち方」に負わせすぎなのかもしれない。 「マジョリティの特権を可視化する」イベントレポート

vol. 022021.06.24差別や人権の問題を「個人の心の持ち方」に負わせすぎなのかもしれない。 「マジョリティの特権を可視化する」イベントレポート![]() vol. 012021.04.15さまざまな側面をもつ「わたし」と「あなた」をそのまま大切にするには? 美学者 伊藤亜紗さんを訪ねて

vol. 012021.04.15さまざまな側面をもつ「わたし」と「あなた」をそのまま大切にするには? 美学者 伊藤亜紗さんを訪ねて