差別って、なんなのだろう?差別をしないために、できることはなんだろう?

そんな問いをたずさえて、現代社会における差別の研究に取り組む阿久澤麻理子さんに、話を聞いてみることにした。

前編では、差別とは「人の属性・特性を理由に、僕たち一人ひとりが持っている人権と自由の行使を妨げること」であり、現代では差別は形を変えながらも、僕らのすぐそばに存在しているということがわかってきた。

後編では阿久澤さんの話を踏まえ、「差別をしないために、なにができるのか」ということについて考えていく。

※前編「差別ってなんだろう?現代社会における差別の研究者 阿久澤麻理子さんをたずねて」はこちら

対象との接触を避ける差別?

前編では、「社会構造のなかに埋め込まれた差別」と、「批判されにくい言葉で語られる差別」という、あたらしい差別のかたちがあることをみてきた。

阿久澤さんによれば、他にもあたらしい差別のかたちはある。「対象との接触を避ける」というものだ。

J・F・ドヴィディオとS・L・ガートナーは、「黒人との接触を避けることで、差別者ではない自分を実現する」態度を、「回避的レイシズム」と呼んだ。対象との接触を避けることで、「私は差別なんてしてないよ!」という立場をとることも差別になり得るのだ。

こうした差別のかたちは、人種差別に限ってみられるものではないと阿久澤さんは言う。

阿久澤麻理子さん(以下、阿久澤さん):私が研究してきた部落問題でも、「部落問題なんて、わざわざ触れなければみんな忘れるでしょ。寝た子を起こさなければいいんだよ」って、言われることがあるんです。マジョリティは、はじめから、差別の問題と関わることを避けてしまうんですね。

「回避的レイシズム」のような態度をとる人は、おそらく自分は居心地よく暮らすことができているから、差別問題に触れることで、その居心地のよさに水を刺されたくない場合もあるのだと思います。

差別は「する」もの?

「対象から距離をとれば、差別しなくてすむ」は、一見その通りのようにも思える。けれど、本当にそうなのだろうか?

『これからの社会を生きていくための人権リテラシー』(北樹出版)という本には、差別に対する2つのとらえ方が紹介されている。ひとつは、「差別は『する・しない』もの、つまり個人の行動次第だ」というとらえ方だ。

このとらえ方では、差別とは「差別する人が差別される人に行う、個人の行動」である。一方“ふつうの人”は、差別とは関係がない世界で生きている。

“ふつうの人”が差別と関係を持つとすれば、差別する人に「差別する人になってはいけません」と指摘したり、差別される人に対して、「やさしさ・思いやり」をもって関わる、といったかたちになる。

けれど、あくまでも差別と“ふつうの人”との間には線が引かれている。“ふつうの人”は、差別とは関係のない世界に生きているとらえ方だ。差別の対象となる人との接触を避ける人は、まさにこの図でいう“ふつうの人”の立場をとろうとしている人なのだろう。

しかし、このとらえ方には落とし穴がある。実際には「差別と関係のない立ち位置」はないからだ。

前編でも見てきた通り、差別は社会に埋め込まれている。つまり、“ふつうの人”の日常のなかに差別は存在している。

だから、「自分は差別とは関係のない“ふつうの人”だから」と、差別に関する話題や、差別されている対象を避けることは、直接的な行動をとっていないとしても、差別が存在している社会を容認し、受け入れることになってしまうのだ。

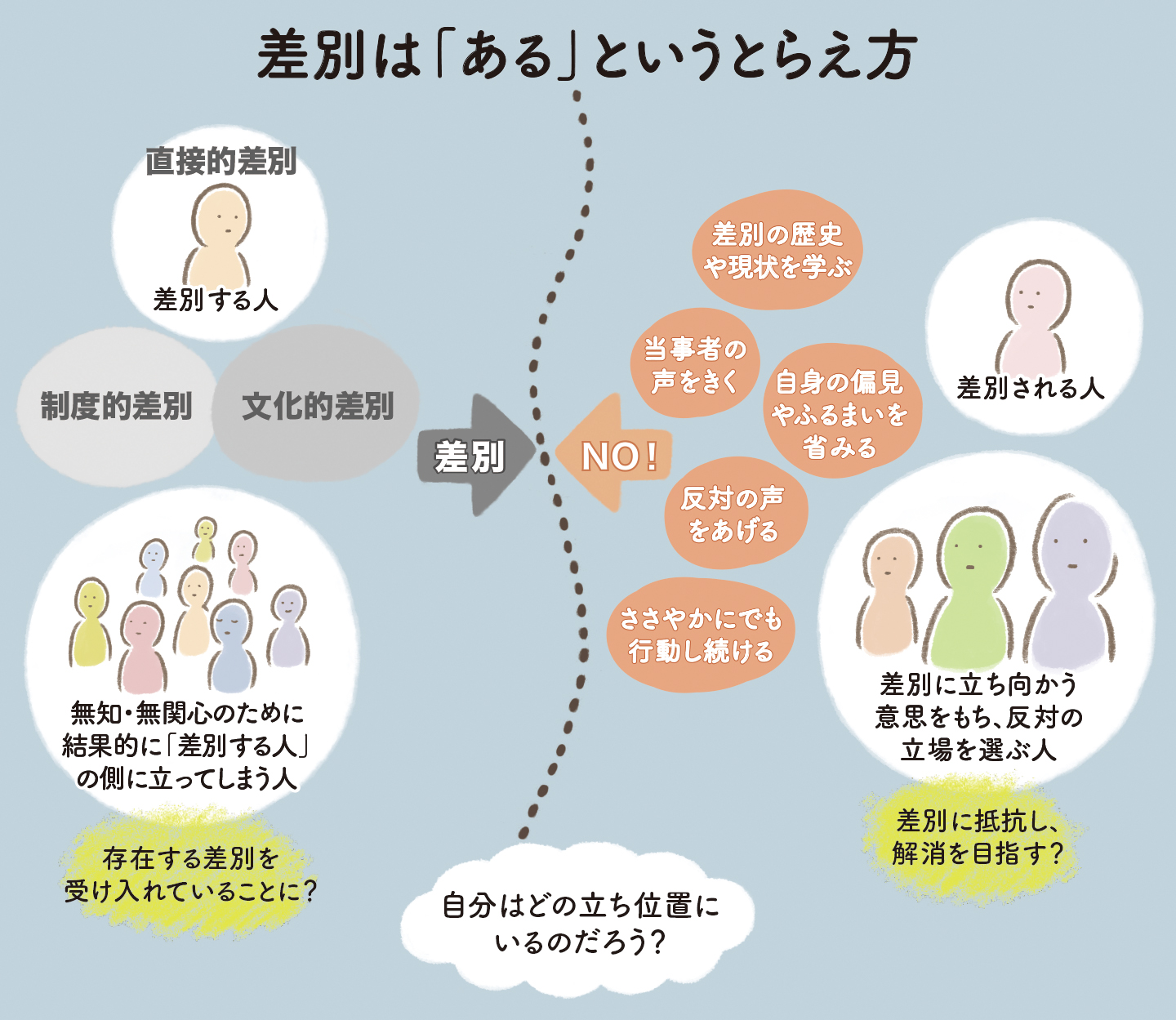

差別は「ある」もの

さて、本で紹介されているもう一方のとらえ方は、「差別は『する・しない』ではなく『ある』もの」というもの。つまり、差別は個人の行動ではなく、社会の現実だととらえるのだ。

このとらえ方に立つと、「差別とは関係ない“ふつう”の人」、という立場はなくなる。差別は社会に存在しているものなので、関係がない人はいなくなるからだ。(たとえば気候変動の問題について、地球に生きている以上まったく関係がない人がいないのと近いかもしれない)

「差別と関係ある人/ない人」という線引きがなくなり、「差別を受け入れる/立ち向かう」という線引きがあらわれる。そして、意識的に「差別に立ち向かう」側に立とうとしない限り、現状の社会構造に無関心であることによって意図せず「差別を受け入れる側」に立ってしまうのだ。ここが、差別から距離を置くこともあたらしい差別のかたちだといわれる理由なのだろう。

「差別から距離を置くことは、差別を受け入れる側に立つこと」と聞くと、これまでの自分のふるまいを責められている気がしてくるしくなる人もいるだろう。けれど、もうひとつ大事な点は、決して個人を非難しているのではない、ということだ。

「差別は個人の行動である」というとらえ方に立てば、「差別をしてはいけない」というメッセージは個人への非難となる。けれども、「差別は社会の現実である」というとらえ方に立てば、差別は個人の行動の問題ではなく、社会とどう向き合い、変えていくかという問題になる。

これまで、差別にあまり関心を持たずにこれた人も、社会の中に「差別はある」と気づき、社会を変えていくために行動することはできる。矢印を向けるのは自分自身のあり方ではなくて、社会のあり方なのだ。

まずは、特権に気づくことから

上の図で見たような、「差別を受け入れる人/立ち向かう人」という線引きは、道路の中央線のように目に見える形で引かれているわけじゃない。なので、「差別に立ち向かう人でありたい」と思うのなら、「ここに差別があるかもしれない」と気づくセンサーが必要になる。

そのセンサーを立ち上げるためのひとつの方法は、マジョリティの「特権(privilege)」(※注1)について知ることだ。

上智大学外国語学部教授の出口真紀子さんによれば、特権とは、「マジョリティ性を多く持つ社会集団にいることで、労なくして得ることのできる優位性」のこと。たとえば、日本では法律婚ができるのは、現状では異性カップルに限られている。こうした「たまたまその属性を持って生まれたことで得られる恩恵」が、「特権」なのだという。

※注1 マジョリティの特権については、以下の記事にくわしく書かれている。「差別や人権の問題を『個人の心の持ち方』に負わせすぎなのかもしれない。 『マジョリティの特権を可視化する』イベントレポート」

ただ、こうした特権は持っている側にとっては気づくことがむずかしい。このことを、出口さんは自動ドアを例にあげて説明する。特権を持つ人は自動でドアが開いてくれるから、ドアの存在にすら気づかないことがある。けれど、特権を持たない人にとっては自動ドアは開かず、行く手を阻む壁となることがあるのだ。

さきほどの法律婚の例をふたたび挙げれば、2024年11月現在の日本において、異性カップルにとっては法律婚は当然与えられた権利で、その機会の前に立てば自動で扉が開くように思えるかもしれない。しかし、同性カップルにとっては、ドアは閉ざされているのだ。こうした「特権を持った人にだけ開く自動ドア」は、法律婚だけではなく、就職や昇進、入学、夜中に自由に出歩けること、投票できることなど、身の回りにたくさんある。

では、どうすれば特権という自動ドアの存在に気付くことができるのか。一つの方法は、「マイノリティの立場にある人と接する機会を持つこと」だと阿久澤さんはいう。

阿久澤さん:マジョリティは自分に居心地よくつくられた社会のなかで生きているから、それが不都合になっている人の存在に気づくことができない。だから、意識してマイノリティの立場にある人の話を聞いていくこと、現実を知る機会を作ることが非常に重要なんです。

偏見や差別をなくすためには、自分と異なる人や集団に触れる機会を持つことが有効だとする「接触仮説(※注2)」もある。差別をしたくないあまり、自分と異なる人々や差別に関するテーマを避けるのが「回避的レイシズム」だったが、むしろ「接触」することが、差別をしないためには大事なようだ。

※注2 接触仮説:アメリカの社会心理学者であるゴードン・オールポートが提唱した心理学理論。ただ単に接触すればいいわけではなく、適切な条件として「制度的支援」「対等な地位」「相互知悉性」「共通目標による協同」などが挙げられている。

対面にしろ、SNS上にしろ、ふだんは同じような価値観の、同じようなバックグラウンドを持つ人と接することが多い。だから、自分と異なる人や集団に触れる機会を持つには意識がいる。たとえば電車で移動するとき、どんな人がスムーズに移動できて、どんな人ができないか観察してみるのでもいい。本屋で普段は見ない本を眺めてみるのでもいい。異なる価値観へ接触する機会は、意外と日常にたくさんある。

ちなみに、「特権がある人/ない人」と、二項対立的に分けられるわけではないことには注意が必要だ。僕たちのアイデンティティは、人種、ジェンダー、セクシュアリティ、階級などの要素が複雑に絡み合っている(このことを「インターセクショナリティ(交差性)」と呼ぶ)。だから、ある場面では特権があるマジョリティも、別の場面では特権を持たないマイノリティとなる、ということも理解しておきたい。

マイノリティの語りを消費しないために

差別を避けるのではなく、触れることが大事なのだが、ここにも落とし穴がある。マイノリティの語りを消費してしまうことの危うさだ。

阿久澤さんも、そうした「マイノリティの語りの消費」を感じることがあるそうだ。

阿久澤さん:当事者の声を聞くことは大事なんだけれど、 人権教育や啓発の現場でも、「当事者の話を聞きましょう」と言いながら、マイノリティの語りを消費してしまっている場面に出くわすことがあります。たとえば、障害のある人に「人一倍努力して、何かを克服したような内容を話してもらいたい」と期待してしまう。話を聞いたほうは、「頑張っている姿」に感動したいのです。ですが、そのような聞き手の姿勢は、相手の話を自分の感動のために消費しているにすぎません。

そうした「マイノリティの語りを消費」をしてしまわないために、阿久澤さんが必要だと考えていることはふたつ。「誰かに伝えられるようにすること」と「カミングアウトの重大さを理解すること」だという。

阿久澤さん:よく授業で、部落にルーツのある方に話してもらうんです。そのとき学生によく言うのは、「聞いた話を、次の人に自分の言葉で伝えられるようになってね」ということ。語られた経験をよほど受け止められていないと、聞いた体験を別の人に語るのは難しい。中途半端に聞いていたら、できません。だからこそ、別の人に話せるようになれるくらいの気持ちで聞くっていうことが大事だと思うんですね。

もうひとつ、「自分が差別を受けた経験を話すのはすごく勇気がいることで、 それを聞いたっていうことは、カミングアウトを受け止めたっていうこと。だから、たとえば勝手に写真を撮ってSNSに載せたりとか、名前を投稿したりすることはしないでね」って、必ず言います。話を聞いた人は、「あなたにカミングアウトしてる」ということの重大さを理解しなければいけません。

聞いたことを別の誰かに伝えるという行為でも、「体験を語り継ぐ」ことと、「体験を語り換える」ことのあいだには、おおきな違いがあるのだろう。

誰かから聞いた語りを、「かわいそうな体験」や「逆境を乗り越えた感動するストーリー」といったように、自分が理解したいかたちに枠づけて伝えてしまうのは、誰かの体験を「語り換え」、自分のものとして利用してしまっている。

そうではなくて、まずは自分に大切な経験を話してくれたことの重大さを受け止める。受け取った話や事実を自分なりに伝える方法を模索する。実際に誰かに伝えるときには、決して話をしてくれた人のプライバシーを侵害したり、アウティングを行ったりしない。むずかしいかもしれないが、こうした「語り継ぐこと」は、実は差別のない社会を実現していくために、僕ら一人ひとりができることでもある。

社会の側を調整する

自分自身が直接的な差別をしないための方法として、当事者の方の話に触れたり、特権に気付いたりすることは有効かもしれない。けれど、阿久澤さんは、「個人の心がけだけでは十分じゃない」ということも強調する。なにしろ、現代の差別は社会の中に埋め込まれているのだ。個人の心がけだけでは、社会に埋め込まれた差別はなくならない。

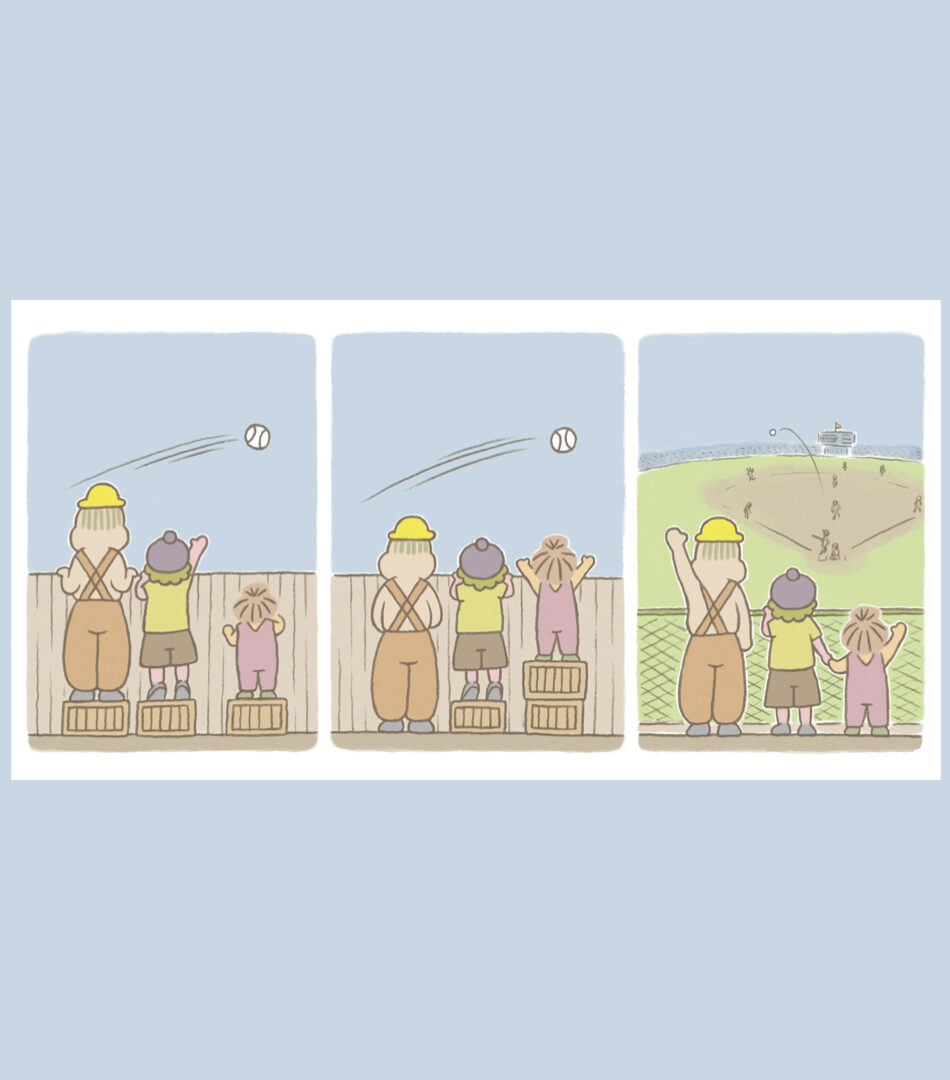

阿久澤さんは、そのことをわかりやすく示すイラストを教えてくれた。

阿久澤さん:みんな平等に機会があるのが一番左で、 合理的配慮の結果、みんなグラウンドが見えるようにしたのが真ん中です。このように、個人にとって必要なこと、できることを対話を通じて調整することがまず大事です。しかし、個人レベルの合理的配慮だけに委ねると、あたかも個人が優遇されているように錯覚し、「逆差別だ」などという批判の声があがるかもしれません。そもそも、背丈で見える・見えないという差が生じないような環境を整えたほうがいいよね、っていうことをあらわしたのが、一番右です。

一番左の場合では、権利を持たない人は背伸びしたり、ジャンプをしたりと、なにかしら努力をするか、そもそも野球を観ることをあきらめなくてはいけない。真ん中の場合は、誰かが置いた踏み台によってみんなが観戦できるようになっている。けれど、誰かが踏み台を置かなくてはいけない。右側の場合では、背伸びも、踏み台を置くこともいらず、みんなで観戦を楽しむことができる。

右側の場合のように、社会の側を調整することが、差別をなくすためには欠かせない。それは一朝一夕でできることではないし、「社会の側を調整してほしい」というと、「わがままだ!」といった声も飛んできそうだ。

しかし、前編で紹介したような、オーストラリアの議会で授乳が認められた例みたいに、実際に社会が変わった例はたくさんある。そもそもかつては女性の参政権は多くの国で認められていなかったし、同性婚は37の国・地域で可能になってきているし(2024年8月時点)、街中ではバリアフリートイレや音響式信号機をよく目にするようになったのも、社会が変わった例だろう。

社会の側を調整するには、これまで「自分は差別とは関係ない“ふつう”の人」だと考えていた人たちの存在が鍵を握っているのかもしれない。おそらく多くいるはずの“ふつう”の人たちが、差別は社会にあるものだと気づき、「差別と立ち向かう」側に立てば、社会から差別をなくす動きは少しずつでも進んでいくはずだ。

ともに悩み続ける

オンラインでの取材中、編集部の垣花がこう打ち明ける場面があった。「これまで、差別に加担してきてしまったという感覚があります。意図してなかったとしても、直接的な差別をしてしまったこともあって、あのときどうすればよかったのか、今でもわからないんです」。阿久澤さんはうん、うん、と聞いたあと、微笑みながら「それは、大事な悩み方ですね」と言ってくれた。

阿久澤さん:自分の行動が誰かを傷つけてるんじゃないかっていう感覚は、すごく大事ですよね。 それは、「誰かの靴」を履いてものを考えようとしているからです。

「誰かの靴を履く」とは、「エンパシー(相手の立場になって想像する力)」を発揮するということだ。そんなエンパシーの態度が、差別をなくしていくための鍵になるのかもしれない。

僕はどこか、「これを覚えておけば、差別をしなくてすむ」というマニュアルのようなものを求めていた。「差別しているかもしれない自分」という居心地のわるさから抜け出したくて。

だけど、マニュアルがあればOK、という問題ではないのだ。

たしかに、「人権」や「差別」について知ることは大事だ。だけど、「僕は『人権』や『差別』について、よく知ってる。だから差別なんてしないし、自分のまわりには差別はないんだ」と思った瞬間、相手の靴を履くことができなくなってしまう気がした。

差別に立ち向かう人であることは、履き慣れた自分の靴を脱ぎ、誰かの靴を履こうとこころみて、「ちゃんと履けてるだろうか」「まだ自分の靴を履いていないか」と悩み続けることなのかもしれない。

悩み続けることはしんどい。わからなくて頭を抱えたり、誰かを傷つけたり、傷ついたり、落ち込んだり、怒りが湧いたりすることが、これからあるだろう。

それでも僕は、悩み続けたい。悩み続けた先にある景色をみんなで見てみたいと、取材を終えた今は思っている。

前編:「差別ってなんだろう?現代社会における差別の研究者 阿久澤麻理子さんをたずねて」

Information

参考

・『差別する人の研究 変容する部落差別と現代のレイシズム』(旬報社、2023、著:阿久澤麻理子)はこちら

・『これからの社会を生きていくための人権リテラシー』(北樹出版、2024、著:栗本敦子・伏見裕子)はこちら

Profile

![]()

-

阿久澤麻理子

大阪公立大学人権問題研究センター、および都市経営研究科(社会人大学院)教員

1963年生まれ。上智大学法学部国際関係法学科卒業後、曹洞宗ボランティア会(現シャンティボランティア会)、財団法人神奈川県国際交流協会職員をへて、奈良教育大学大学院へ入学、そこで社会調査法と格闘する(教育学修士)。その後、大阪大学人間科学研究科博士後期課程修了(人間科学博士)。

1998年より姫路工業大学・兵庫県立大学環境人間学部教員を経て、2011年4月より大阪市立大学教員(2022年4月に大阪市立大学・大阪府立大学の統合、新設により大阪公立大学教員)。

【主な著書・論考】

『人権ってなに?Q&A』(共著, 2006, 解放出版社))

『地球市民の人権教育 15歳からのレッスンプラン』(共著,2015, 解放出版社)

「ジェンダー平等へ教育に何ができるか」『世界』(2021年12月号) 951巻. (2021, 岩波書店)

『差別する人の研究―変容する部落差別と現代のレイシズム』(2023,旬報社)

- ライター:山中散歩

-

生き方編集者。文筆、編集、場づくり、撮影、音声配信などを通して、生き方の物語をともにつくる活動に取り組む。「ほしい家族をつくる(greenz.jp)」「キャリアブレイク(東洋経済オンライン)」を連載中。ときどき友人と「ほめるBar」を開催。

この記事の連載Series

連載:こここスタディ

![]() vol. 282025.09.22「男らしさ」で誰かを傷つけたくない、どうすれば? 文筆家、教育学者、写真家、編集者によるおすすめの本

vol. 282025.09.22「男らしさ」で誰かを傷つけたくない、どうすれば? 文筆家、教育学者、写真家、編集者によるおすすめの本![]() vol. 272025.04.18“家庭”ってなんだろう? 子どもと大人が尊重しあう場所を目指す、児童福祉施設「てらす峰夢」をたずねて

vol. 272025.04.18“家庭”ってなんだろう? 子どもと大人が尊重しあう場所を目指す、児童福祉施設「てらす峰夢」をたずねて![]() vol. 252024.12.06差別ってなんだろう? 現代社会における差別の研究者 阿久澤麻理子さんをたずねて

vol. 252024.12.06差別ってなんだろう? 現代社会における差別の研究者 阿久澤麻理子さんをたずねて![]() vol. 242024.08.14正しい答えを刷り込むのではなく、自分で選ぶ手助けをする「包括的性教育」とは?

vol. 242024.08.14正しい答えを刷り込むのではなく、自分で選ぶ手助けをする「包括的性教育」とは?![]() vol. 232024.07.31「性教育」という言葉から何を想像する? 教育学者 堀川修平さんによる「包括的性教育」解説

vol. 232024.07.31「性教育」という言葉から何を想像する? 教育学者 堀川修平さんによる「包括的性教育」解説![]() vol. 222024.07.17「創造性」はどう育まれる? ブルーノ・ムナーリの軌跡から──デザイナー、現代美術作家、教育者のまなざし

vol. 222024.07.17「創造性」はどう育まれる? ブルーノ・ムナーリの軌跡から──デザイナー、現代美術作家、教育者のまなざし![]() vol. 212024.03.30「個人の心の問題」の多くは環境や政治の問題でもある〜「あなたのため」というバウンダリーの侵害〜

vol. 212024.03.30「個人の心の問題」の多くは環境や政治の問題でもある〜「あなたのため」というバウンダリーの侵害〜![]() vol. 202024.03.26自分と他者を区別する境界線「バウンダリー」とは?ソーシャルワーカー鴻巣麻里香さんによる解説

vol. 202024.03.26自分と他者を区別する境界線「バウンダリー」とは?ソーシャルワーカー鴻巣麻里香さんによる解説![]() vol. 192024.02.01「昔好きだった作品」の表現に戸惑ってしまったら? フィクションが与える2つの影響──文学研究者・小川公代さん

vol. 192024.02.01「昔好きだった作品」の表現に戸惑ってしまったら? フィクションが与える2つの影響──文学研究者・小川公代さん![]() vol. 182023.12.15「合理的配慮」は「ずるい」「わがまま」なのか? インクルージョン研究者 野口晃菜さんによる解説

vol. 182023.12.15「合理的配慮」は「ずるい」「わがまま」なのか? インクルージョン研究者 野口晃菜さんによる解説![]() vol. 172023.04.21“できる/できない”の社会を「ヨコへの発達」で問い直す。社会福祉の父・糸賀一雄を、垂髪あかりさんが研究する理由

vol. 172023.04.21“できる/できない”の社会を「ヨコへの発達」で問い直す。社会福祉の父・糸賀一雄を、垂髪あかりさんが研究する理由![]() vol. 162023.02.08「やさしい日本語」ってなに? 言語学者・庵功雄さんに聞くコミュニケーションの本質

vol. 162023.02.08「やさしい日本語」ってなに? 言語学者・庵功雄さんに聞くコミュニケーションの本質![]() vol. 152023.01.27人を見た目で判断することって全部「差別」になるの? 社会学者 西倉実季さんと、“ルッキズム”について考える

vol. 152023.01.27人を見た目で判断することって全部「差別」になるの? 社会学者 西倉実季さんと、“ルッキズム”について考える![]() vol. 142023.01.16自分の気持ちを話さない自由がある。NPO法人ぷるすあるはと一緒に考えた“きもち”との付き合い方

vol. 142023.01.16自分の気持ちを話さない自由がある。NPO法人ぷるすあるはと一緒に考えた“きもち”との付き合い方![]() vol. 132022.12.14“障害”ってそもそも何だろう? 困難の原因を「社会モデル」から考える──バリアフリー研究者・星加良司さん

vol. 132022.12.14“障害”ってそもそも何だろう? 困難の原因を「社会モデル」から考える──バリアフリー研究者・星加良司さん![]() vol. 122022.11.29「ちゃんとしなきゃ」の呪いをとくには?福祉社会学者 竹端寛さん× 僧侶 松本紹圭さん

vol. 122022.11.29「ちゃんとしなきゃ」の呪いをとくには?福祉社会学者 竹端寛さん× 僧侶 松本紹圭さん![]() vol. 112022.10.27“ありのままの自分”を大切にするって、どういうことだろう? しょうぶ学園施設長 福森伸さんをたずねて

vol. 112022.10.27“ありのままの自分”を大切にするって、どういうことだろう? しょうぶ学園施設長 福森伸さんをたずねて![]() vol. 102022.09.27「福祉の現場」と「芸術」の根っこには通ずるものがある? 福祉環境設計士 藤岡聡子さんをたずね、「ケアの文化拠点」ほっちのロッヂへ

vol. 102022.09.27「福祉の現場」と「芸術」の根っこには通ずるものがある? 福祉環境設計士 藤岡聡子さんをたずね、「ケアの文化拠点」ほっちのロッヂへ![]() vol. 092022.09.07“健康”ってなんだろう?ケアの文化拠点「ほっちのロッヂ」紅谷浩之さんをたずねて

vol. 092022.09.07“健康”ってなんだろう?ケアの文化拠点「ほっちのロッヂ」紅谷浩之さんをたずねて![]() vol. 082022.08.12弱さは個人の問題ではなく、構造上の問題だ。公認心理師・臨床心理士 信田さよ子さんと考える“弱さ”のこと

vol. 082022.08.12弱さは個人の問題ではなく、構造上の問題だ。公認心理師・臨床心理士 信田さよ子さんと考える“弱さ”のこと![]() vol. 072022.07.28“違う“の不安をどう乗り越えればいい? グレーではない「色」で表現する発達の特性──星山麻木さん

vol. 072022.07.28“違う“の不安をどう乗り越えればいい? グレーではない「色」で表現する発達の特性──星山麻木さん![]() vol. 062022.04.12「私はどう生きたらいい?」を、一人で抱えない社会へ。医師・西智弘さんに聞く、地域活動と“ケア“の文化づくり

vol. 062022.04.12「私はどう生きたらいい?」を、一人で抱えない社会へ。医師・西智弘さんに聞く、地域活動と“ケア“の文化づくり![]() vol. 052022.03.22偏見がない人はいない。川内有緒さん×木ノ戸昌幸さん『わたしの偏見とどう向き合っていく?』イベントレポート

vol. 052022.03.22偏見がない人はいない。川内有緒さん×木ノ戸昌幸さん『わたしの偏見とどう向き合っていく?』イベントレポート![]() vol. 042022.02.04居場所・つながり・役割・生産性。「望まない孤独」をめぐる対談でみえたものとは?吉藤オリィさん×奥田知志さん

vol. 042022.02.04居場所・つながり・役割・生産性。「望まない孤独」をめぐる対談でみえたものとは?吉藤オリィさん×奥田知志さん![]() vol. 032021.10.26大切なものを失った悲しみや痛みと共に生きていくには? グリーフサポートが当たり前にある社会を目指す 尾角光美さんをたずねて

vol. 032021.10.26大切なものを失った悲しみや痛みと共に生きていくには? グリーフサポートが当たり前にある社会を目指す 尾角光美さんをたずねて![]() vol. 022021.06.24差別や人権の問題を「個人の心の持ち方」に負わせすぎなのかもしれない。 「マジョリティの特権を可視化する」イベントレポート

vol. 022021.06.24差別や人権の問題を「個人の心の持ち方」に負わせすぎなのかもしれない。 「マジョリティの特権を可視化する」イベントレポート![]() vol. 012021.04.15さまざまな側面をもつ「わたし」と「あなた」をそのまま大切にするには? 美学者 伊藤亜紗さんを訪ねて

vol. 012021.04.15さまざまな側面をもつ「わたし」と「あなた」をそのまま大切にするには? 美学者 伊藤亜紗さんを訪ねて