遊びと医療ケアの両立をどう目指す? 「そらぷちキッズキャンプ」の“人を信じて待つ”仕事 こここインタビュー vol.33

どこまでも続く青い空の中、木々の間にツリーハウスが浮かび、丘の麓に個性あるいくつもの木造施設が並ぶ。北海道滝川市の「そらぷちキッズキャンプ」(以下、そらぷち)は、広大な大地を見下ろせる敷地に、きれいに整備された芝生や、草花が咲き乱れる道、キツツキの住む森などが広がっていた。

「子どもたちの心の動きを見ながら、とにかく“待つ”。その先に起こる変化が何より楽しい仕事なんです」

旭川空港から車で約1時間のこのキャンプ場にやってくるのは、小児がん、心臓病などの難病とたたかう子どもたちとその家族。日本国内に約20万人いるといわれる、普段は外に出ることすらままならない日常を送る子どもたちに向け、小児医療やレクリエーションのプロが4日間の“非日常”を提供する「医療ケア付キャンプ場」なのだ。

医療ケアと遊び、有償スタッフとボランティア、寄付ですべてをまかなう運営。それぞれの視点が絶妙なバランスで合わさって、そらぷちはできている。

難病や重い障害があっても、たくさんの体験ができる場を創りたい。その願いを共有できる新しいスタッフを募集しながら、もっと広い世界につながる場所へ──そんな思いの背景と、この場所で起きる変化を伺いに、夏のキャンプ場をたずねた。

(Arranged by NPO法人Ubdobe)

本気で“ギリギリ”を狙う、医療ケア付キャンプ場

ウッドチップが敷かれた森に入っていくと、木々の揺れる音にまじって鳥の声が響いていた。木の幹にはセミの抜け殻がつき、枝からは毛虫が垂れ下がっている。都会の喧騒では、ここまで生き物を意識することはないし、難病や重い障害のある子どもたちが日常を過ごす病院・施設の中では、もっと遠いものかもしれない。

生き物たちに気を取られているうちに、森に溶け込んだ吊り橋、その先に、“車椅子のままで入れる”ツリーハウスが現れた。

ツリーハウスクリエイターの小林崇さんや地元の大工、アーティストと一緒に作ったという建物は、想像よりも大きく、左官で仕上げた土壁やステンドグラスがあしらわれたかなり本格的な造りだ。

佐々木 安全性、機能性、デザイン性、どれも妥協したくなかったんです。どんな状態の子どもでも、8メートルの木の上で楽しめる。それを大人たちが本気で形にしたのがこのツリーハウスで、当初から絶対に作りたいものの一つでした。

案内してくれるのは、現場責任者の佐々木健一郎さん。キャンプに向けた計画や準備などは、佐々木さんのほか、医療担当の宮坂真紗規さん、プログラム担当の若野貴司さんの3人を中心に動いているという。「ちょうど前日まで子どもたちが滞在していた」というキャンプ場には、彼らのはしゃいだ痕跡が残りつつ、日常の静けさがおとずれていた。

現在のそらぷちでは、同じような病気の子どもや家族が集まる「ファミリーキャンプ」を中心に、年11回ほどのキャンプを開催している。コロナ禍で中止を余儀なくされていた、子どもだけの「キッズキャンプ」も2026年から復活予定だ。

佐々木 全国の小児科医の皆さんと連携しながら、厳しい症状のある子どもたちを優先して招待しています。普段から子どもたちに寄り添っている先生たちに「今なら」と思うタイミングでご紹介いただくんです。

4日間のキャンプは、キャンプ場常駐スタッフと全国から集まるボランティアによって運営される。今、年間キャンプ実施回数を増やすため、改めてボランティアも募っているという。

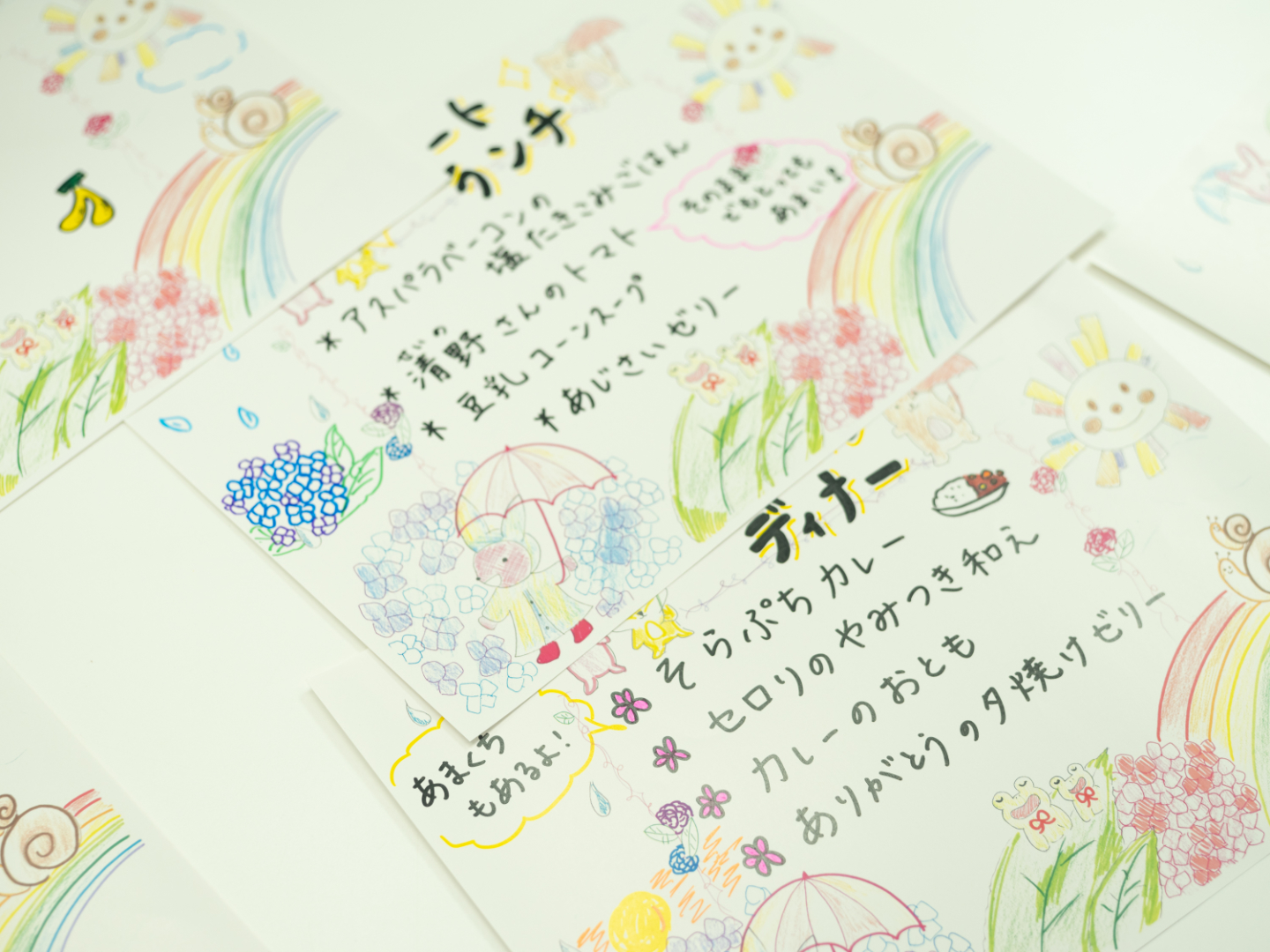

案内所と呼ばれる建物に入り、次に食堂ホールへ。壁には子どもたちからの寄せ書きや写真が多く飾られており、キャンプ場での時間が大切なものであると伝わってくる。

そして高い天井の食堂ホールには、壁一面の大きな窓。壮大な景色に圧倒されていると、佐々木さんが「窓ガラス越しにキャンプファイヤーをすることがある」と教えてくれた。

佐々木 建物の近くでキャンプファイヤーなんて、一般的にはNGですよね。でも、人工呼吸器や酸素ボンベが離せない子、体調が悪い子にも、できるだけ近いところで火を見せてあげたい。だから、ギリギリを狙うんです。

そらぷちの設備一つひとつの説明には、「子どもたちのために」という理由が必ず添えられた。そこには、そらぷちが今の状態になるまでの長い道のりが関係していた。

「真剣に楽しもう」を形にしていった場所

そらぷちの始まりは2000年ごろ。きっかけは、難病や重い障害のある子どもたちに関わる小児医療者たちと、公園設計などを手がけるランドスケープ・アーキテクトたちの思いの重なりだった。

「闘病中の子どもやその家族になにかしてあげられることはないか」と、病院外でのイベントをおこなっていた医療者たち。一方で当時、屋外空間を設計していた佐々木さんたちも、「バリアフリーやユニバーサルデザインの公園は作れても、公園に来ることができない子どもたちには何ができるのか」と考えていた。

ある時佐々木さんたちが訪れたのが、アメリカ・コネチカット州の〈SeriousFun Children’s Network〉の運営する医療ケア付キャンプ場。俳優の故ポール・ニューマン氏が創設し、これまで世界中の100万人を超える子どもたちにキャンプを届けてきた国際的な団体だ。現在、そらぷちも加盟している。

20代だった佐々木さんは、その見学で大きく価値観を揺さぶられた。特に団体名にも使われているSerious Fun(シリアス・ファン)、「真剣に楽しもう」という考え方は、後に日本で立ち上がる「そらぷちキッズキャンプを創る会」でのテストキャンプから、その後の専用施設の建設、そして現在の運営に至るまでの大切な指針となっている。

佐々木 難病や重い障害のある子どもの活動は、どうしても「危ないからできない」となりがちですけど、ポール・ニューマンの口癖でもある「真剣に楽しもう」は、「できない」を言わないためのキーワードになるんです。僕らの団体でも、医療者、介護士、管理栄養士、学校の先生などさまざまなバックグラウンドや価値観、職業の人々が一つのキャンプを作る上で、欠かせない合言葉になりました。

例えば掃除をしようとしても、「やってあげるよ」とほうきも善意で持たせてもらえない。難病や重い障害のある子どもたちのそんな話を聞くなかで、挑戦することを制限されてきた事実に、佐々木さんは改めて気づいたという。

佐々木 基本的な生活や医療ケアを優先しなければいけない日常では、どうしても大人側が手を出さざるを得ません。だからこそ、まずは非日常であるキャンプ場で、0だった機会を1にしてみたいんです。そこから先は、日常に戻ってもずっと広がっていくでしょうから。

安全性を大事にしながらも、挑戦や楽しむ方法を探り続けること。思い切り楽しめる環境を用意しつつ、食事や医療ケアなどの生活は徹底的に大事にすること。真剣であるからこそ、その両面を諦めない方法で、医療ケア付キャンプ場は少しずつ形になっていった。

初めてのテストキャンプは2004年、手を上げてくれた滝川市の丸加高原公共施設を使って。その後、ユニ・チャーム創業者である高原慶一朗氏らの寄付も受け、2007年には専用施設を建設し始める。

前例のないキャンプは簡単ではなかったが、毎年確実に実績を重ねたことが信頼へとつながり、賛同者と寄付が集まっていったという。現在、中枢を担う佐々木さん、宮坂さん、若野さんは全員、立ち上げ当初のボランティアだ。

テストキャンプをバリアフリーではない宿泊施設で続けてきたからこそ、「こんなものがあったらいいのにな」「ここは絶対に譲れない」などの本当のニーズが洗練されていったと佐々木さんは振り返る。丁寧に具現化したこだわりは、一回の見学ではすべて聞ききれないほど。

特にこだわったのが、お風呂だ。病院では、狭く窓がないお風呂も多く、楽しみながら入浴することが難しい。

佐々木 家族以外とも一緒にお風呂に入るのは日本特有のものなので、海外の人は驚きます。でも僕は、ここで子どもたちがお互いの傷を見せ合い、時には人工膀胱を浮かせながら仲間と湯船に入るのって、「自分は一人じゃない」と感じられる時間だと思うんです。それはおそらく、子どもたちの生きる力になるんじゃないかって。

キャンプの終わりに楽しかったことを聞くと「お父さんとお風呂に3回入ったこと!」と言う子がいたり、したいことを聞かれるたびに「お風呂」と答える子がいたり。数々のエピソードが、お風呂がどれだけ大切な場所なのかを表している。

スペシャルな“非日常”のために。

佐々木さんに連れられ、次は医療ケア付キャンプ場ならではの場所、医療棟の「森のほけんしつ」へ。

奥に現れたのは、「医療棟」と聞いて想像していた雰囲気とはかけ離れた、子ども部屋のような空間だった。カラフルなおもちゃや自然をテーマにした絵本が並ぶ。看護師である宮坂真紗規さんが、その意図を話してくれる。

宮坂 キャンプでもお薬や処置の時間はあるので、それを「嫌だな」と思わずに遊びの延長のように感じられたらと思い、こういった部屋にしました。医療ケアの待ち時間に一緒に遊んでいるうちに子ども同士が仲良くなってくれたらいいなって。

東京や横浜で看護師をしていた頃に任意団体だったそらぷちに出会い、2010年に有償スタッフとして北海道へ移住した宮坂さん。キャンプ中は医療や食事作りをメインに担当しているが、普段はキャンプに向けての大切な役割として、「キャンパーリクルート」の仕事も担う。全国の病院や小児科医に協力を仰ぎ、参加者を募集。そこから子どもたちや家族の様子をヒアリングしに行き、キャンプのさまざまな準備に必要な情報を持ち帰る係だ。

宮坂 臨床にいた頃から、医療者と患者とその家族は“チーム”だと思って仕事をしてきました。病気や障害と共に生きていく上で、何ができるかを一緒に考える仲間。キャンプの事前ヒアリングでも「一緒にスペシャルな3泊4日にしたいので普段の様子を教えてください」という気持ちでお話を聞いています。

今まで経験したことがない4日間にするために、宮坂さんは子どもたちの日常の様子まで細かく聞いていく。本人の希望はもちろん、医師や親は病気をどのように捉えているかなど、医療とキャンプ、“日常”と“非日常”をつなぐ役割として、その本音を引き出す。

得た情報は、佐々木さんやプログラムディレクターの若野さんと共有され、実際のキャンプのプランに落とし込まれる流れだ。そしてキャンプ中の宮坂さんは、非日常の場でも日常の生活、医療ケアなどができるようサポートする役割を担う。

宮坂 楽しすぎて薬を飲み忘れたり、トイレをスキップしてしまうようなことがあっては、体調不良になり結果的に子どもたちが楽しめません。排泄ケアをやらずに漏らしてしまったりするような経験はせずに帰ってもらいたい。本人たちが普段どおりのケアができるようサポートしています。

普段は薬を飲みたがらない子が「早く遊びにいきたい」と薬を飲み干すことも、ここではよくある。キャンプが生み出す“魔法”のような瞬間に立ち会うたびに、いつも非日常の力の大きさを感じるという。

宮坂 テストキャンプの時代の話ですが、ダウン症の子が白血病の治療の影響で3カ月ほど寝たきりになり、リハビリも嫌がって病棟一周も歩ききれない状態だったことがありました。なのに、キャンプに着いた瞬間にすくっと車椅子から立ち上がって、妹と手を繋いで廊下を歩いていって……。彼の内側から出てきたエネルギーを感じましたね。

以来、私はいつもキャンプで「子どもたちの人生の貴重な4日間を一緒に過ごさせてもらっている」と感じるんです。「一緒に居させてくれて、ありがとう」という気持ち。

そんな話をしながら次に宮坂さんが見せてくれた写真が、キャンドルファイヤーを囲んでキャンプを振り返る最終日の一場面。一人ずつ感想を言うとき、ムードメーカーだった男の子が黙ってしまう時間がありました。長い沈黙の後、彼が大粒の涙を流しながら「楽しかった」とみんなに話してくれたことが、今でも忘れられないのだという。

宮坂 実は沈黙の間、周りの仲間たちやスタッフたちは、彼を信じて待っていたんですよね。「きっと自分自身で話しはじめることができるはず」とあたたかい空気が流れました。最近、私は“場を創る医療者”なのかなと思うんです。医療的な実務もこなしますが、そらぷちで私に与えられた役割はもっと、子どもや家族をふんわりと温かい場所へと連れ出すことなのかなって。

病院勤務だった頃からの変化を聞くと、宮坂さんは「人生の幅が広がったんじゃないかな」と照れくさそうに笑った。

宮坂 病院にいるだけでは知り得なかった出会いが、ここにはたくさんあるんです。病気や衛生に関する感覚も全然違うし、企業の方や農家さんなど病院では関わらない人との関係もあります。私の人生の幅が広がったように、ここにくる子どもたちにも、たくさんの出会いを体験してほしいですね。

子どもたちの心の動きを大切にしながら“待つ”仕事

そらぷちの“遊び”担当、若野貴司さんにゴルフカートで連れられ、前日まで馬が滞在していたという馬場へ向かう。馬房は、喘息などの子でも馬に触れ合えるよう消毒や掃除が徹底されていた。

若野 普段、お馬さんは札幌のほうにいるんですが、キャンプ期間中はずっとセラピー馬が2頭います。子どもたちにとって、自分のペースでゆっくりと馬との距離を縮められるのがいいんですよね。「こわいな」「触れるかな」みたいな心の動きを僕らは大切にしたいんです。

キャンプでは馬のインストラクターに2頭のことを教えてもらいながら、まずは離れて眺めてみる。ちょっとだけ触ってみたり、餌をあげてみるところから。そして、「乗ってみたいな」という気持ちが出てきたら、若野さんたちはそのチャレンジをサポートする。

若野 意外と、大人のほうが馬と触れ合うのを緊張しちゃうんですよね。大人も真剣になる。みんなで笑顔になったあと、「お父さんが笑ったの、久しぶりに見たよ」なんて言う子もいて。闘病中、親の様子もしっかり見ているんですね。

プログラムディレクターの若野さんは、キャンプのアクティビティ(遊び)を考え、実行する役割を担う。大阪で小学校の教員をした後、アメリカへの留学を経て、最終的にそらぷちの有償スタッフになった。北海道へ移住してきたのは、2012年のことだ。

普段の仕事は、森や屋外施設の維持管理。草刈りや除雪などの地道な仕事も含まれるが、安全面や衛生面だけでなく、訪れた人がワクワクするような場所にしていくことを心掛けている。そのほか、ボランティアや〈SeriousFun Children’s Network〉との連携窓口も担う。

若野 真紗規が「普段こんな風に過ごしている」「短い距離は歩いているけど、長い距離になると車椅子が必要なんだよ」など具体的な情報をくれるので、そこから実際にキャンプに来たらどう動けるかなと、安全と楽しさのバランスを考慮しながらアクティビティを考えます。さらにそれをボランティアさんに伝えて、当日は一緒に実行していきます。

子どもたちの心の動きに常に目を配る若野さんは、その「やってみたい」という気持ちにできるだけ寄り添おうとする。一方で、普段外に出ることが少ない子どもたちが、非日常の場で120%の力を使い切ってしまわないよう、彼らの体力にも注意を払う。

若野 「いっぱい歩いてみたい」という気持ちは尊重しながら、「じゃあ帰りは車椅子に乗ろうね」と約束をしたりして。ツリーハウスも馬場も専用施設でいつでも使えますから、子どもの様子を見ながら移動方法や実施する時間帯などはその場で調整します。体調次第で変わることも多いので、最初から細かくは決めきれないんです。事情をわかって臨機応変に対応してくれるボランティアさんたちには、本当に感謝ですね。

安全を担保する一方で、若野さんたちは挑戦できる範囲を真剣に吟味する。その境界は、どのように見極めているのだろうか。

若野 例えば、薬の作用で出血が止まらなくなってしまうような子がカッターやナタを使えなかったとしても、最近は木をハンマーで叩いて薪を割る方法があるんですね。道具や方法を変えればできないかは、徹底的に考えます。

酸素をボンベから吸いながら生活をしている子は、チームで実施するはんごう炊飯の時に、火をつける役割は仲間の子に任せるけど、米とぎや、はんごうを準備する役割は担ってもらうとか。本人たちと一緒にできることを探すんです。

もう一つのそらぷちの大事な姿勢が「子どもの行動を信じて待つ」ことだ。

若野 ボランティア活動というと、子どもに“何かをしてあげる”イメージを持つかもしれないんですが、そらぷちでは子どもたちの挑戦を“待ってもらう”ことのほうが多いんです。自分たちが用意した場で楽しんでいる場面を、一歩引いて見守る。

若野さんは、アメリカでレクリエーションセラピーを学び、現地での就労経験もある。それが活かされている一方で、最初の頃は「向こうで見てきたわかりやすさに囚われることもあった」と話す。

若野 以前は、いわゆる“遊び”を予め用意しなければという感覚が強かったんです。でも、ここで子どもたちの反応を見ながらやっていく内に、遊びの引き出しが多くなったのが自分でも嬉しくて。その引き出し(スキル)が増えると、子どもたちにも柔軟に選択肢を提供できるから。あと、遊びを準備する一つひとつの仕事が、子どもたちのかけがえのない時間につながっているんだと実感するようになったのも、僕としてはすごく大事なことかなと思います。

子どもたちのかけがえのない時間を、大人たちが全力で見守っている。わずか3泊4日でも、そこに関わる人たちにとっては忘れられない一瞬一瞬の積み重ねだ。

若野 遊びは治療の一環としても使われることがあります。でも、この非日常のキャンプの場では、治療や回復のことよりも、“そのままのあなた”で楽しんでくださいと思っています。

新たな風景を生み出す人を求めて

雄大な自然の中で、たくさんの子どもや家族、医療者たちの変化を生み出してきたそらぷち。それでもキャンプ場自体は、「まだ最初に書かれた企画書の半分も完成していない」と佐々木さんは明かす。

現在は森の日陰に新たにカフェを、川の近くにアスレチックを作る計画を進めている。20年経つ今も変化の絶えないキャンプ場で、常駐スタッフである佐々木さんたちもまた、日々変わり続けてきた。

佐々木 子どもたちに出会って、一緒にキャンプをやって。彼らが持つ夢や、親御さんや医療者が持っている深い愛情を、目の前で見ちゃったわけです。そうしたら、それを叶える場所を作りたいなって。知っちゃったから、もう諦められないんですよね。そらぷちの企画書に「こういう人材が必要だ」と書くたびに、そういう人材はどこにいるんだろうと考え続け、いつしか、自分がそうならなくてはいけないと覚悟を決めました。

一方で佐々木さんたちは今、運営をより持続可能なものにするための、新しいスタッフの必要性も強く感じているという。年に2回、医療福祉職や教育関係者、学生をはじめ、そらぷちに関心のある人が全国から集まる「研修会」も実施し、広報にも力を入れ始めた。

求めるのは、ホスピタリティを持ってケアや遊びに関わりながら、挑戦や変化を楽しめる新たな“そらぷち人材”だ。

佐々木 アメリカでモデルにしている医療ケア付キャンプ場を見に行ったとき、特に印象的だったのが、キャンプ場自体が優しいオーラを持っていたこと。人のホスピタリティが空間を包んでいた、あの雰囲気を、そらぷちでもずっと探し続けている気がしますね。

同時に、そこを大事にしながらも、僕らが思いつかないような新しいことをやってみたい人に出会いたいと考えています。今なら、その発想を応援するための提案がいろいろできると思うんです。有償スタッフも募集していますし、キャンプのボランティアからでもいいですし、まずは一度見に来てもらいたいです。

仲間と一緒に、グラデーションの空の下で

キャンプ場をあちこち巡った後、全体を一望できる場所、見晴らしの丘へ。外から見るとなだらかではあるものの、実際はなかなかの傾斜なのがわかる。

この坂を一歩一歩「登山」するのも、キャンプに来る子どもたちにとって大きな挑戦なのだろう。とはいえ、医療ケアと遊び、それぞれの専門家もいるなかで、チーム内の意見が割れることも多そうだ。率直に聞いてみると、佐々木さんは「日々、激論ですよ」と笑った。

佐々木 子どもの体調や治療に影響がなくて、よい経験ができて、帰ってからも治療が続けられる体力を残すために。そこに答えはないですけど、互いに議論し尽くす、ということですね。医療ケアと遊び、安全と楽しさ、議論を止めたら、どちらか一方しか残りませんから。

テストキャンプ以来の蓄積を活かしながら、常にバランスを探る。どうすれば子どもの挑戦を応援できるのか、この地で彼らに何を経験してほしいのか。

それらを佐々木さんも宮坂さんも若野さんも、それぞれの視点から、遠慮せずに本気で意見をぶつけ合う。

佐々木 仲間の存在は、大きいんですよね。歳が離れてても、職種が違っても、ここでは同じ目的を持った心からの仲間です。そういう存在ができたのは、本当によかったなといつも思うんですよ。

実は個別のインタビュー中に、3人ともが「仲間」について語る場面があった。北海道の地に移り住み、挑戦の多い日々のなかで、肩を並べる存在の大きさを伺わせる。

話しながら頂上に着き、振り返るとキャンプ場全体が視界に入った。中にいるとあんなに大きく感じていた建物が、丘の上からはミニチュアのように見える。キャンプ場の奥にはどこまでも自然が広がって山となり、グラデーションのように空につながっていく。

佐々木 こういう景色を見て、地球はでっかいんだとか、人間は自然の一部なんだとか、感じてもらえたらいいなと思うんですよ。言葉で説明するんじゃなくて、闘病中の子どもたちや家族、小児科の先生たちが実際に体感できるのは、やっぱり大事だなと思います。

子どもたちの、スペシャルな4日間のために。そして、もっと多くの子どもたちに“キャンプの魔法”を届けるために。丘の上からの見慣れた景色をのぞむ3人の背中からは、自身の人生と子どもたちに向き合ってきた20年の思いが伝わってきた。

そらぷちキッズキャンプでは、誰もが自分の変化に向き合い、互いの手を取り合っていく。真剣であること、それ自体を楽しめる仲間をこれからも増やしながら。

Information

そらぷちキッズキャンプ職員募集

求人情報の詳細は、そらぷちキッズキャンプ「リクルートサイト」から。

毎年春・秋に「現地研修会」も開催しています!

2026年4月開催の応募ページはこちら。(2026年1月20日締切)

最新情報は、公式WebサイトやSNSにて。

過去の研修会の様子は、こちらからご覧ください。

Profile

- ライター:ウィルソン麻菜

-

「物の向こう側」を伝えるライター。製造業や野菜販売の仕事を経て「背景を伝えることで、作る人も使う人も幸せな世の中になる」と信じて、作り手のインタビュー記事や発信サポートをおこなっている。個人向けのインタビューサービス「このひより」の共同代表。現在は、二児の英語子育てに奮闘中。

この記事の連載Series

連載:こここインタビュー

![]() vol. 322025.03.18言葉を超えて誰もがつながる「身体表現」の魅力とは? 福祉を起点に広がるパフォーミングアーツ、生きづらさを変える可能性

vol. 322025.03.18言葉を超えて誰もがつながる「身体表現」の魅力とは? 福祉を起点に広がるパフォーミングアーツ、生きづらさを変える可能性![]() vol. 312024.10.09なぜ自分に価値があるか確認したくなるんだろう? 勅使川原真衣さんと新澤克憲さんによる「評価」を巡る対話

vol. 312024.10.09なぜ自分に価値があるか確認したくなるんだろう? 勅使川原真衣さんと新澤克憲さんによる「評価」を巡る対話![]() vol. 302024.09.13大切な人の変化に戸惑ったとき、どうすれば? 写真家/訪問看護師 尾山直子さんをたずねて

vol. 302024.09.13大切な人の変化に戸惑ったとき、どうすれば? 写真家/訪問看護師 尾山直子さんをたずねて![]() vol. 292024.09.07地域に根ざす園から、子どもも大人も混ざった“絶景“を生み出せたら。〈学校法人thanka〉が新ステートメント「手を繋ぎにいく」に込めた願い

vol. 292024.09.07地域に根ざす園から、子どもも大人も混ざった“絶景“を生み出せたら。〈学校法人thanka〉が新ステートメント「手を繋ぎにいく」に込めた願い![]() vol. 282024.08.30大切な人の変化に戸惑ったとき、どうすれば? 株式会社Blanket 秋本可愛さんをたずねて

vol. 282024.08.30大切な人の変化に戸惑ったとき、どうすれば? 株式会社Blanket 秋本可愛さんをたずねて![]() vol. 272024.07.25気軽な買い物体験から、「未来が良くなる」手応えを。〈フェリシモ〉の新カタログ『GO! PEACE!』制作の裏側

vol. 272024.07.25気軽な買い物体験から、「未来が良くなる」手応えを。〈フェリシモ〉の新カタログ『GO! PEACE!』制作の裏側![]() vol. 262024.04.30蓋された「小さな自分」の声に耳を傾けて。ケアを促す料理レッスンの場、就労支援の場──山口祐加さん×鞍田愛希子さん

vol. 262024.04.30蓋された「小さな自分」の声に耳を傾けて。ケアを促す料理レッスンの場、就労支援の場──山口祐加さん×鞍田愛希子さん![]() vol. 252024.04.10「インクルーシブ」は誰のための言葉? 老舗メーカー〈ジャクエツ〉×医師・紅谷浩之さんの、子どもに“遊びと友だち“を返す遊具

vol. 252024.04.10「インクルーシブ」は誰のための言葉? 老舗メーカー〈ジャクエツ〉×医師・紅谷浩之さんの、子どもに“遊びと友だち“を返す遊具![]() vol. 242024.03.29文化施設のウェブアクセシビリティを向上する。障害当事者との「建設的な対話」に必要なこととは?──伊敷政英さん×森司さん

vol. 242024.03.29文化施設のウェブアクセシビリティを向上する。障害当事者との「建設的な対話」に必要なこととは?──伊敷政英さん×森司さん![]() vol. 232024.03.27だれもが文化でつながるために。クリエイティブ・ウェルビーイング・トーキョーが見据えるこれからの文化施設のあり方とは。

vol. 232024.03.27だれもが文化でつながるために。クリエイティブ・ウェルビーイング・トーキョーが見据えるこれからの文化施設のあり方とは。![]() vol. 222023.12.22人のためってなんだろう? 他者にコントロールされない「LOVOT」から、“人間らしさ“を考える──伊藤亜紗さん×林要さん

vol. 222023.12.22人のためってなんだろう? 他者にコントロールされない「LOVOT」から、“人間らしさ“を考える──伊藤亜紗さん×林要さん![]() vol. 212023.11.08保育料ゼロを実現し、子育てを“みん営化”する。 学童保育施設〈fork toyama〉岡山史興さん

vol. 212023.11.08保育料ゼロを実現し、子育てを“みん営化”する。 学童保育施設〈fork toyama〉岡山史興さん![]() vol. 202023.05.29ともだちってなんだろう? 答えを出す必要はないけれど。新澤克憲さんとテンギョー・クラさんの対話から考える

vol. 202023.05.29ともだちってなんだろう? 答えを出す必要はないけれど。新澤克憲さんとテンギョー・クラさんの対話から考える![]() vol. 192023.05.23歌人・岡本真帆さん×西淡路希望の家・金武啓子さん対談。「感動」の発見、どう他者と分かち合いますか?

vol. 192023.05.23歌人・岡本真帆さん×西淡路希望の家・金武啓子さん対談。「感動」の発見、どう他者と分かち合いますか?![]() vol. 182023.03.20“みる”から始める、アーティストと支援現場のつなぎ役。日常の関係性を変える「TURN LAND プログラム」の挑戦

vol. 182023.03.20“みる”から始める、アーティストと支援現場のつなぎ役。日常の関係性を変える「TURN LAND プログラム」の挑戦![]() vol. 172023.03.15アート活動で、「できる/できない」を揺さぶる。日常の価値を言葉に変えるコーディネーターの役割

vol. 172023.03.15アート活動で、「できる/できない」を揺さぶる。日常の価値を言葉に変えるコーディネーターの役割![]() vol. 162023.03.03唯一の答えを探しすぎていないか? 下地ローレンス吉孝さん×なみちえさんと“わかりやすさ”について考える

vol. 162023.03.03唯一の答えを探しすぎていないか? 下地ローレンス吉孝さん×なみちえさんと“わかりやすさ”について考える![]() vol. 152023.02.15“わたし”と“あなた”それぞれの複雑さを大切にするには?──なみちえさん×下地ローレンス吉孝さんと共に考える

vol. 152023.02.15“わたし”と“あなた”それぞれの複雑さを大切にするには?──なみちえさん×下地ローレンス吉孝さんと共に考える![]() vol. 142022.12.23出会いを広げながら、協働を生む「メディア」を目指して──〈こここ〉シーズン2を振り返る

vol. 142022.12.23出会いを広げながら、協働を生む「メディア」を目指して──〈こここ〉シーズン2を振り返る![]() vol. 132022.12.19働くことも、映画祭も「みんなが心地よい」を目指して。GOOD NEWSとTHEATRE for ALLのインクルーシブな場づくり

vol. 132022.12.19働くことも、映画祭も「みんなが心地よい」を目指して。GOOD NEWSとTHEATRE for ALLのインクルーシブな場づくり![]() vol. 122022.10.14バリアフリーの映画祭を通して、「その人のまま」でいられる社会に。作家・川内有緒さん×THEATRE for ALL・金森香さん

vol. 122022.10.14バリアフリーの映画祭を通して、「その人のまま」でいられる社会に。作家・川内有緒さん×THEATRE for ALL・金森香さん![]() vol. 112022.09.13スポーツの可能性って何だろう? 「プロスポーツ」「ゆるスポーツ」から考える──岡田武史さん×澤田智洋さん

vol. 112022.09.13スポーツの可能性って何だろう? 「プロスポーツ」「ゆるスポーツ」から考える──岡田武史さん×澤田智洋さん![]() vol. 102022.03.31まだみぬ「表現」との出会いを、誰もが体験できる社会へ。障害のある人の芸術・文化活動を支える窓口が全国に

vol. 102022.03.31まだみぬ「表現」との出会いを、誰もが体験できる社会へ。障害のある人の芸術・文化活動を支える窓口が全国に![]() vol. 092022.02.09コロナ禍で「消される」声に、どう耳を傾ける? 次の社会をつくる言葉と対話のあり方──荒井裕樹さん×青山誠さん

vol. 092022.02.09コロナ禍で「消される」声に、どう耳を傾ける? 次の社会をつくる言葉と対話のあり方──荒井裕樹さん×青山誠さん![]() vol. 082021.12.24福祉をたずねて1年。編集部は何に出会い、悩んできた?──〈こここ〉振り返り座談会

vol. 082021.12.24福祉をたずねて1年。編集部は何に出会い、悩んできた?──〈こここ〉振り返り座談会![]() vol. 072021.11.24コロナ禍を経て新たな表現の協働へ ―小茂根福祉園とダンサー・大西健太郎さんが過ごした6年間[後編]

vol. 072021.11.24コロナ禍を経て新たな表現の協働へ ―小茂根福祉園とダンサー・大西健太郎さんが過ごした6年間[後編]![]() vol. 062021.11.24アートプロジェクトは福祉の現場で何を生み出す? ―小茂根福祉園とダンサー・大西健太郎さんが過ごした6年間[前編]

vol. 062021.11.24アートプロジェクトは福祉の現場で何を生み出す? ―小茂根福祉園とダンサー・大西健太郎さんが過ごした6年間[前編]![]() vol. 052021.10.18福祉施設が学びあいの拠点になることで育まれるものとは?ライフの学校・田中伸弥さん

vol. 052021.10.18福祉施設が学びあいの拠点になることで育まれるものとは?ライフの学校・田中伸弥さん![]() vol. 042021.06.03VR認知症を体験して気づいた、わからない世界へ手を伸ばし続ける大切さ。シルバーウッド 下河原忠道さん

vol. 042021.06.03VR認知症を体験して気づいた、わからない世界へ手を伸ばし続ける大切さ。シルバーウッド 下河原忠道さん![]() vol. 032021.04.15まだ名付けられていない感覚に出会う「遊び」の可能性とは? インタープリター 和田夏実さん

vol. 032021.04.15まだ名付けられていない感覚に出会う「遊び」の可能性とは? インタープリター 和田夏実さん![]() vol. 022021.04.15「助けて」とお互いに言い合えるのが、成熟した社会。ダイアローグ・ジャパン・ソサエティ代表 志村季世恵さん

vol. 022021.04.15「助けて」とお互いに言い合えるのが、成熟した社会。ダイアローグ・ジャパン・ソサエティ代表 志村季世恵さん![]() vol. 012021.04.15「お笑い」や「演劇」は他者の世界に寄り添うヒントをくれる。りんたろー。さん×菅原直樹さんが語る「介護の話」

vol. 012021.04.15「お笑い」や「演劇」は他者の世界に寄り添うヒントをくれる。りんたろー。さん×菅原直樹さんが語る「介護の話」