手話を大切なことばとして生きる「ろう者」はどんな仕事をしているのでしょうか。

連載「働くろう者を訪ねて」では、写真家であり、ろう者である齋藤陽道が、さまざまな人と出会いながらポートレート撮影とインタビューを重ねていきます。

最終的な目的は、働くろう者たちの肖像を1冊の本にすること。その人の存在感を伝える1枚の写真の力を信じて、「21世紀、こうして働くろう者がいた」という肖像を残していきます。

(連載全体のステートメントはこちらのページから)

第39回は東京都清瀬市で薬剤師として働く武中元季(たけなか・もとき)さんを訪ねました。

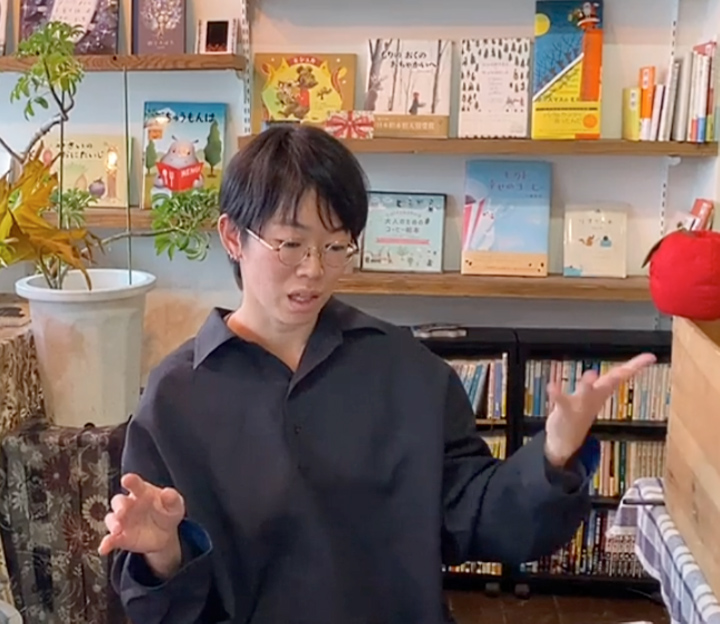

武中元季さん【薬剤師】

―お名前、年齢、ご職業は?

武中元季です。薬剤師をしています。四十代です。

―出身地はどこですか。

宮城県仙台市です。でもすぐに神奈川県に引っ越しして、そこで育ちました。

―今まで通っていた学校はどこですか。

1歳のときに聞こえない事が分かって、記憶にはないのですが、発音訓練をするために3、4歳頃は日本聾話学校(※)、5歳頃は地元の幼稚園へ通っていたようです。小学校の入学を1年遅らせてもらっている間に、発音・言葉の教室に根気良く通わせてくれた親のおかげで発音ができるようになり、小学校から高校までは地元の学校でした。

その後、薬剤師になるために大学の薬学部に通い、国家試験を受けました。何とか受かることが出来ましたが、本当に覚えることが多く難しすぎて、また受ける機会があったとしても遠慮したいですね。

※2025年4月より「きこえの学校 ライシャワー学園」に校名変更

―こどものときの夢は何でしたか。

特にはなかったです。

でも憧れの人はたくさんいました。当時流行っていたプロ野球、私は巨人が好きで、原選手、クロマティ選手のファンでした。プロレスや相撲もよく見ていました。曙、貴乃花の人気はすごかったですね。

中学生のとき、入院したことがあるんです。疲れなのか、ストレスなのか、原因はわかりませんでしたが、補聴器をつけても音が全く聞こえなくなってしまった時期がありました。2〜3週間ほど入院して、そのときに出会った看護師さんは手話が少しできる方だったんです。でも私は手話を知らなかったので……。そのときの体験が今の自分に繋がっています。

高校のとき、進路を決める時期になって、パッと思い浮かんだのがあの看護師さんとの出会いでした。「私も医療に関わる資格を取ろう。そうだ、薬剤師がいいな。そして、手話も覚えて、聞こえない人に手話で説明して安心してお薬を渡せたらいいな。難聴者に対してはゆっくり話しかけたり、いろんな工夫をしながら安心してお薬を渡せたらいいな」

それが出来る立場になれたら良いと思い、決断しました。

―これまでの職歴は?

大学卒業後、製薬会社に4年間、他の会社の調剤薬局に16年間勤めました。今年、2025年3月から、こちらの「まいにち薬局 秋津店」に勤めています。「サイニング」(※)というコンセプトに共感し、患者さんと直接関わるお仕事をたくさん経験したいと思ったので、思い切ってまいにち薬局の仲間に入りました。

※「サイニング」は手話を表す言葉。まいにち薬局では、聴覚障害のある人が安心して通える薬局運営を目指している。(参考:まいにち薬局プレスリリース)

―まいにち薬局のことを教えてください。

こちらは2024年3月に設立された国内初のサイニング薬局です。代表者の李さんが薬剤師として働いていたとき、聞こえない患者さんも来ていて、ファックスで薬の相談もしていました。そのやりとりの中で「文字を読んだり書いたりするのが大変な聞こえない人も、中にはいるのかな。もしかしたら聞きたいことがあるのに、相談を遠慮している聞こえない人もいるのでは?」と気づいたそうです。そこで、手話などでお薬の相談ができる場所があれば、聞こえない人もみんなと同じように気兼ねなく薬局を利用することができると考えたのが、ここを設立したきっかけだと聞きました。

―どんな取り組みをされていますか?

私が入社するまでの1年間は、物理的なモノや設備、機器などハード面を中心に取り組んでいたと聞きました。例えば、コミュニケーションをサポートするための「指差しボード」、聴者の薬剤師が話した内容が字幕になって表示されるモニター「KOTOBAL(コトバル)」、難聴者や聞こえにくくなってきた方、高齢者などが相手の声を聞き取りやすくできるスピーカー「comuoon(コミューン)」ですね。

私がまいにち薬局の仲間に入らせて頂いたことをきっかけに、簡単な手話をスタッフたちに教えたり、聞こえの程度に合わせたコミュニケーション方法・聴力障害関連のイベント・ニュースなどの共有をしたりするなど、ソフト面の取り組みも頑張っているところです。

―今、まいにち薬局が目指しているものは?

まいにち薬局が大事にしているキーワードは、「勇気と希望」「包容力」「開拓者」。ここの仲間になったとき、スタッフたちで話し合って決めました。具体的には「聞こえない人が自分のやりたいことを諦めずに見つけることができるきっかけを作りたい」「聞こえない人が活躍することが特別ではない世界を広げたい」の2つです。そのための取り組みをみんなと一緒に考えています。

―聞こえる患者さんにはどのような応対をしていますか?

まいにち薬局の仲間になったとき、周囲や聴者の患者さんからの、聞こえない私に対するハードルを少し下げる工夫をスタッフたちと一緒に考えました。

具体的には、受付に「耳が聞こえない薬剤師が働いています」というお知らせを置いています。そして、お薬を渡すときに前もって「私は耳が聞こえません。マスクを取って頂いて、マイクに向かってお話しください。」とはっきりと伝えています。また、カウンターに設置されているアクリル板に「マイクに向かってお話しください。」という視覚的なお知らせも載せています。さらに、胸元の名札にも「耳が聞こえません マスクをとって お話して欲しいです」というメッセージも添えています。

いくつかの工夫のおかげで、お薬の説明の場面では、患者さんの顔を見つつ、同時に文字起こしの画面も見ながらコミュニケーションをしています。今は、便利な機器やアプリがありますので、うまく使わせてもらっています。協力してくれているスタッフたちに感謝しています。

―実際にここで勤務してみて、どう思いましたか?

スタッフ全員が手話ができると思っていたのですが、そうではなかったのが意外でした。

聴者、難聴者、ろう者、高齢者、片方の耳だけが聞こえないなど、全ての人に優しい方法をスタッフたちで考えながら楽しくやっています。

患者さんに「ありがとう」「ご苦労さま」「がんばって」と手話で話しかけてもらえることが思っていたより多いですね。聞こえない薬剤師の私が服薬指導する事で、お薬の情報だけでなく、同時に聞こえない障害に対して少しずつ理解を広めていただけるきっかけになれたら嬉しいです。

また、聞こえない患者さんに向けて、お医者さんの説明内容を代わりに手話で分かりやすく伝えたり、 他の薬局でもらっている薬をついでに説明したりする事もあります。聞こえない患者さんに寄り添って、手話で伝えられる薬剤師の存在が必要だとより一層感じています。

―国内で、ろう者で手話で服薬指導ができる薬剤師は他にもいますか?

知り合いに何人かはいます。統計調査とかのデータがなく正確な人数はわからないのですが、少なくとも、数人〜100人の間ぐらいはどこかでご活躍されていると思います。

―5年後の自分は、どうなっていると思いますか?

まいにち薬局の職場環境に慣れてきて、通常の薬剤師業務をしつつ、サイニング薬局のコンセプトの取り組みをスタッフたちと一緒に考えながらやっていると思います。

夢のような話かもしれませんが、他の場でご活躍されている聞こえない人を応援したり、聞こえない子供たちの見学会などを開催したり、 色々な挑戦ができたらステキですね。

まいにち薬局 秋津店そのものが聞こえない人が活躍できるヒントを提供できるような場になれたら嬉しいです。少しずつ世の中に広まり、コンビニや家電量販店、本屋さん、ホームセンターのレジやフロアでも聞こえない人が特別扱いされることなく、楽しく接客業で働ける世の中になれたら嬉しいですね。その様子をニュースとかで見て喜びたいですね。

―好きなたべものは何ですか?

寿司です。特にマグロ。余裕があれば大トロもたくさん食べてみたいです。これも夢のような話ですね。

―最近幸せだと思ったことは何ですか?

聞こえる、聞こえないに関係なく、服薬指導の後に、患者さんが「ありがとう」「お疲れ様」「(治療を)がんばります」「すごいですね」「(こどもが)バイバイ」と伝えてくれて、笑顔で帰っていく姿を見ていると嬉しくとても幸せな気持ちになります。これからも引き続きすべての人に健康と笑顔を届けたいです。

動画インタビュー(手話)

Information

まいにち薬局 秋津店

ホームページはこちら

「働くろう者を訪ねて」の写真作品データを無償公開中

使用ルールとQ&Aの記載ページはこちら

Profile

Profile

この記事の連載Series

連載:働くろう者を訪ねて|齋藤陽道

![]() vol. 422026.01.28池田幸雄さん、池田ヤヲ子さん【織物職人】

vol. 422026.01.28池田幸雄さん、池田ヤヲ子さん【織物職人】![]() vol. 412025.12.18山下浩一さん【漁師】

vol. 412025.12.18山下浩一さん【漁師】![]() vol. 402025.12.04田中三千夫さん【木工職人】

vol. 402025.12.04田中三千夫さん【木工職人】![]() vol. 382025.08.27佐藤りょうさん【手話ラウンジ経営者】

vol. 382025.08.27佐藤りょうさん【手話ラウンジ経営者】![]() vol. 372025.06.27原田由利子さん【盲ろう者通訳・介助者】

vol. 372025.06.27原田由利子さん【盲ろう者通訳・介助者】![]() vol. 362025.04.10佐野安弘さん【精肉店】

vol. 362025.04.10佐野安弘さん【精肉店】![]() vol. 352025.03.07岩舘めぐみさん【生活支援員】

vol. 352025.03.07岩舘めぐみさん【生活支援員】![]() vol. 342025.02.12島貫愛美さん【ペストリー】

vol. 342025.02.12島貫愛美さん【ペストリー】![]() vol. 332025.01.14チアキさん【居酒屋店長】

vol. 332025.01.14チアキさん【居酒屋店長】![]() vol. 322024.12.11横手 奈都紀さん【ライフガード】

vol. 322024.12.11横手 奈都紀さん【ライフガード】![]() vol. 312024.11.20南雲麻衣さん【アーティスト】

vol. 312024.11.20南雲麻衣さん【アーティスト】![]() vol. 302024.10.02鮎澤加奈子さん【自転車販売員】

vol. 302024.10.02鮎澤加奈子さん【自転車販売員】![]() vol. 292024.08.02相良啓子さん【手話言語学研究者】

vol. 292024.08.02相良啓子さん【手話言語学研究者】![]() vol. 282024.06.12日置美咲さん【ジビエ料理カフェ経営】

vol. 282024.06.12日置美咲さん【ジビエ料理カフェ経営】![]() vol. 272024.04.05勝野崇介さん【乳幼児教育相談担当】

vol. 272024.04.05勝野崇介さん【乳幼児教育相談担当】![]() vol. 262024.02.02浜田直紀さん【起業家】

vol. 262024.02.02浜田直紀さん【起業家】![]() vol. 252023.11.02毛塚和義さん【ラーメン職人】

vol. 252023.11.02毛塚和義さん【ラーメン職人】![]() vol. 242023.09.22横尾義智さん【村長】

vol. 242023.09.22横尾義智さん【村長】![]() vol. 232023.08.10伊藤浩平さん【エンジニア】

vol. 232023.08.10伊藤浩平さん【エンジニア】![]() vol. 222023.07.04尾中幸恵さん【カフェオーナー】

vol. 222023.07.04尾中幸恵さん【カフェオーナー】![]() vol. 212023.05.31富島薦さん【工務店経営】

vol. 212023.05.31富島薦さん【工務店経営】![]() vol. 202023.05.08春日晴樹さん【自由人】

vol. 202023.05.08春日晴樹さん【自由人】![]() vol. 192023.03.28上野智美さん【編集者】

vol. 192023.03.28上野智美さん【編集者】![]() vol. 182023.02.15藤原康造さん【信楽焼職人】

vol. 182023.02.15藤原康造さん【信楽焼職人】![]() vol. 172023.01.25白川泰平さん【百姓】

vol. 172023.01.25白川泰平さん【百姓】![]() vol. 162022.10.26西川 敏さん【古物商】

vol. 162022.10.26西川 敏さん【古物商】![]() vol. 152022.07.11吉田茂樹さん【移動型飲食店経営】

vol. 152022.07.11吉田茂樹さん【移動型飲食店経営】![]() vol. 142022.03.07乘富秀人さん【画家】

vol. 142022.03.07乘富秀人さん【画家】![]() vol. 132022.01.14菊永ふみさん【コンテンツクリエイター】

vol. 132022.01.14菊永ふみさん【コンテンツクリエイター】![]() vol. 122021.11.30今村彩子さん【映画監督】

vol. 122021.11.30今村彩子さん【映画監督】![]() vol. 112021.10.05中島竜二さん【政治家】

vol. 112021.10.05中島竜二さん【政治家】![]() vol. 102021.09.06末川孝浩さん【歯科技工士】

vol. 102021.09.06末川孝浩さん【歯科技工士】![]() vol. 092021.08.18武富涼子さん・武富康久さん【八百屋】

vol. 092021.08.18武富涼子さん・武富康久さん【八百屋】![]() vol. 082021.08.03湊崎眞砂さん【牧師】

vol. 082021.08.03湊崎眞砂さん【牧師】![]() vol. 072021.07.26郷州征宜さん【キックボクサー】

vol. 072021.07.26郷州征宜さん【キックボクサー】![]() vol. 062021.07.13澤田利江さん【NPO法人代表】

vol. 062021.07.13澤田利江さん【NPO法人代表】![]() vol. 052021.06.17竹内あやかさん【福祉施設 所長】

vol. 052021.06.17竹内あやかさん【福祉施設 所長】![]() vol. 042021.05.26東 園子さん【パン職人】

vol. 042021.05.26東 園子さん【パン職人】![]() vol. 032021.05.14上原正裕さん【理容師】

vol. 032021.05.14上原正裕さん【理容師】![]() vol. 022021.04.30もりやままなみさん【フリーランス】

vol. 022021.04.30もりやままなみさん【フリーランス】![]() vol. 012021.04.15齋藤陽道【写真家】

vol. 012021.04.15齋藤陽道【写真家】![]() vol. 02021.04.15「働くろう者を訪ねて」の写真作品データを無償公開します(使用ルールとQ&A)

vol. 02021.04.15「働くろう者を訪ねて」の写真作品データを無償公開します(使用ルールとQ&A)