“障害”ってそもそも何だろう? 困難の原因を「社会モデル」から考える──バリアフリー研究者・星加良司さん こここスタディ vol.13

「“障害”って、一見バラバラな事象をひとまとめにしている、実はとても不思議な言葉なんですよ」

インタビューの冒頭、思わぬ言葉を投げかけられてハッとした。

私自身、ダウン症の親戚、人工透析が必要で車椅子生活を送っていた叔父、精神障害のある友人がいる。個別でみると、起こる症状も困難も全く異なるのに、社会から見れば3人とも“障害者”と位置付けられている。その事実に向き合わされた。

話をお聞きした星加良司さん(東大・バリアフリー教育開発研究センター 教授)によると、これまで一般的に使われてきた“障害”の考え方は、近代化に伴って生まれたものだという。福祉国家を目指すなかで、障害を「人の心身機能に制約があるから生まれるもの」と捉える立場(『個人モデル』または『医学モデル』)から、過去さまざまな支援が行われてきた。

対して、星加さんの専門である障害学では『社会モデル』を提唱する。『社会モデル』とは、「心身機能に制約がある人々にとって、環境に適合しづらい状況を社会の側が生み出していること」を障害と考える概念だ。

話を聞いていくうちに、私はこれまで『個人モデル』の見方で、障害という言葉を日常的に使っていたのだと知る。今回、星加さんに“障害”がたどってきた歴史と、なぜ今『社会モデル』が必要なのかを伺った。

障害はいつ、どのように生まれたか

近年、障害者にまつわる新しい制度がいくつも生まれたり、過去の法律が見直されたりしている。「ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)」などの言葉の広がりとあわせて、職場などで話題に出る機会も増えてきているかもしれない。

たとえば、2016年に改正された『障害者雇用促進法』では、障害のある人に対する差別の禁止、合理的配慮(一人ひとりの特徴や状況に応じた調整・変更)の提供が義務化。民間企業の法定雇用率は2018年に「2.0%」から「2.2%」に、2021年に「2.3%」に引き上げられ、今後もさらなる数値の見直しが予定されている。

こうした動きの背景には、2006年に国連で採択された『障害者の権利に関する条約』がある。日本の批准は2014年、並行してさまざまな法の制定や改正が行われた。

星加 国際的な流れの中で、最近は「社会環境が要因となって生まれる生活上の困難や不利」を障害と呼ぶ『障害の社会モデル』(Social model of disability)を用いる機会が、公的な場などで増えています。

ただ、従来の行政用語としての障害は、基本的には「心身機能に制約があること」を指すものでした。これはいわゆる『障害の個人モデル』(individual model of disability)または『障害の医学モデル』(medical model of disability)と呼ばれる、個人の体や心のあり方に原因を求める考え方です。

今もこの2つの概念が、文脈によって使い分けられていたり、どちらをとるか論争の的になったりしながら、障害者を取り巻くさまざまな議論に影響を与えています。

「心身機能に制約があること」を、障害として扱う。身近な支援制度や福祉の仕組みを振り返ってみても、その意味にさほど違和感がないようにも思える。だが星加さんによると、こうした考え方は近代化の過程で生まれたものだという。

18世紀のイギリス産業革命を発端に、農業社会から産業社会に変化するなか、工場を中心とする「大量生産・大量消費」型の経済が世界を動かすようになった。その際人々に求められたのが、決められた作業を同じようにこなせる「労働力」となること。

農業や漁業など1次産業が中心で、親族との関係性がより密接だった近代化以前は、心身に違いがあったとしても、さまざまな仕事や役割を得ることもできた。しかし、産業化が進むと、そういった特性のある人々の多くが「画一的な働き方に適応できない」として、労働市場から疎外される形となる。

星加 こうした動きの一方で、この時代は「近代国家」が形成され始めた時期でもありました。国民生活の充実、つまり福祉に対して、国家が一定程度の責任を負うことが求められるようになったんです。

では、産業社会でうまく働けない人たちが出てきたときに国家としてどう向き合うか。これを考えるなかで、「働けるようにするか」「働けないことを認めて生活を保障するか」という、2つの観点で政策が展開されていきました。

このとき議論になったのが、労働市場に入れない人について、上の2つのどちらの政策で対応するかだ。「今はたまたま働けていない人」なのか「どうしても働けない人」なのか、行政としては、政策を決める過程で無理にでも分ける必要がある。

できるだけ客観的な方法が検討された結果、採用されたのが“医学的な線引き”だった。

星加 なぜなら、目が見えない、耳が聞こえないなどの「心身機能における特徴」に対する知識体系を、もっとも積み上げてきたのが医学だったからです。実際にこの“線引き”は、さまざまな場で「障害」を定義する基準となっていきました。

これは日本に限ったことではありません。近代化を遂げた国は、どこも似たようなプロセスをたどって発展してきたと考えられています。

『個人モデル』から『社会モデル』へ

福祉国家の形成にともない、進められた“医学的な線引き”。その過程で行われる、適合できない人に対してのリハビリや教育、さまざまな福祉政策も、基本的には医学的な知見に基づいて、各個人への「特別な対応の仕方」が検討されていったという。

その後、国によって前後はあるが、1960~70年代には「インテグレーション」や「ノーマライゼーション」の考え方が注目されるようになった。以降、性別や人種を超えてあらゆる人々が、どうすれば差別や偏見を受けることなく平等に生きることができるか、社会基盤や福祉の整備が具体的に進められていく。

こうした動きの中で、「主要な働き方に合わせられない人」とされていた障害者の権利も、あらためて見直されるようになっていった。

星加 しかし、そもそも社会の都合で一方的にくくり出されてしまった人々に対し、同じ環境のまま共生や協働を提案してもうまくいきません。「やっぱり無理」という話になるだけですよね。

その矛盾を乗り越えるためには、「どのようにするか」よりもまず、「なぜ適合できなかったのか」から問い直していく必要がある。議論が進むなかで、障害を取り巻くメインテーマが次第に、個人の心身機能で“線引き”をする医学から、社会全体のあり方を問う分野へと移っていきました。

この変遷が、いわゆる『個人モデル』(あるいは『医学モデル』)から『社会モデル』への転換だ。

1983年、イギリスの研究者であるマイケル・オリバー(Michael Oliver)さんが、著書『Social Work with Disabled People(障害者とともに歩むソーシャルワーク)』の中で新たな概念として社会モデルを提唱。その後、さまざまな分野に影響を与え、実社会での法整備も進んだ。

星加 1992年には、世界で初めて障害者の差別を禁止する法律がアメリカで施行されました。その後『障害者の権利に関する条約』も生まれ、各国で法整備がなされていきます。

これは「障害者の人権を実質化するためには、従来の考え方ではうまくいかない」と見直されたことの、変化の現れとも言えるでしょう。障害に対する捉え方の学術的な転換が、社会全体を動かす、新たな法的な枠組みへとつながったと見ることができます。

国内でも、2010年代に入って多くの法改正や法制定が行われた。2011年に『障害者基本法』が改正され、2013年には『障害者差別解消法』も成立(2016年施行)。差別の禁止や合理的配慮の提供について、行政や事業者に具体的な義務が課されるようになった。

社会モデルを直感的に理解できる寓話『障害者の村』

これらの公的な動きに伴って、労働や福祉の現場でも、社会モデルという言葉が徐々に広まりつつある。しかし、星加さんは「概念の本質が必ずしも理解されないまま、言葉だけが独り歩きし始めているかもしれない」とも危惧している。どういうことだろうか。

前述したように、個人モデルが「個人の心身の制約に困難の要因がある」と考えるのに対して、社会モデルは「環境や制度、価値観などあらゆる社会の要素が困難を生み出す」と考える。ここで注意が必要なのは、そうした障害学の理論は本来「なぜ困難が生じるのか」という“問題を生んだメカニズム”に目を向ける理論であることだ。

にもかかわらず、目の前の問題への“対処を行う主体”が「個人」なのか、「社会」なのかを問う手段になっている場合が多いという。

星加 「気の毒だけど頑張ってね」と障害者に責任を負わせることが個人モデル、「気の毒だから、社会の側でサポートしていくよ」と考えるのが社会モデル——と誤解されることが多いようです。しかし、「気の毒な状況」が生まれることを前提にしている以上、実はこれはどちらも個人モデルをベースとした考え方なんですね。

こうした使い方をすることの何が良くないか。それは、すでに存在している社会の偏りや歪みを無視したまま、マジョリティの側の都合だけで改善が進んでしまうリスクがあるからです。

前提がズレたまま議論が進むことの弊害を、理解しやすいように星加さんが示してくれた寓話がある。それは、イギリスの障害学論者であるヴィック・フィンケルシュタイン(Vic Finkelstein)さんが1980年代に提示した『障害者の村』。

この寓話は、「車椅子ユーザー」が多数派で「歩く人間」が少数派という、現実とは逆のような架空の村が舞台になっている。描かれているのは、村にある「建物」と、それにまつわるエピソードだ。

星加 冒頭、それぞれの家の天井の高さが淡々と書かれています。その数字は、読者からすると「これ低いよね」と思うようなものばかり。つまり、あらゆる建物が利用するマジョリティ(村における車椅子ユーザー)の身体に合わせた設計をされているということです。

ご想像に難くないように、その後、村では立って歩く人間が困り始めました。腰痛になったり、頭をぶつけて生傷が絶えなかったりと、日常生活がままならない状況になります。

もちろん村には福祉・医療の専門家がいるため、マイノリティ(歩く人間)が被っている問題について懸命に議論が進められていく。しかし、マジョリティ(車椅子ユーザー)である彼らから出てきたアイデアは「頭を傷つけないようにヘルメットをかぶってもらうこと」や「歩けないよう手術し、車椅子を提供すること」などだった。

専門家に悪気はない。だが、出発点がズレたまま対策を考えてしまったため、発想が「マイノリティにどうマジョリティ側へ合わせてもらうか」にとどまっていることがわかる。

星加 客観的にその寓話を読むと、「建物の高さを変えればいい」というもっとシンプルな解決策があることに気が付きますよね。けれど、マジョリティ側のみから状況を眺めてしまうと、一番本質的なところに目が向かず、対処療法となりがちです。そんなつもりはないのに「自分たちに合わせなさい」と、ある種暴力的なメッセージを発する結果になってしまうんです。

現実世界でもバリアフリー化が進められており、昔と比べて進展しています。しかし、架空の村ほど露骨ではなくても、根本にある構造と向き合わず、限られた障害者向けの対応だけ少し用意する……みたいな発想が残っている場面もあるのではないでしょうか。

「構造」の理解と「生き方」の選択肢を分けて考える

個人モデルの考え方がベースにあると、「良かれ」と思った対応も、知らず知らずのうちに無理な押し付けになってしまう場合がある。

ボタンのかけ違いが起こる前に、「そもそもの困難の原因はどこにあるのか」という出発点の認識を間違えないようにすることが重要だと、星加さんはあらためて強調する。

星加 困っている状態に社会が手を差し伸べてくれるのは、助かった瞬間は「ありがたい」と感じるかもしれない。でも、問題の根本から目をそらし、対処療法的な状態が続けば、非対称の関係は再生産されてしまいます。障害者が常に「助けられる側」に置かれ続ける状況になる、ということです。

これは当事者にとって非常に生きづらい世の中だし、自らを権利の主体と捉えて社会に参加することを、難しくしていくのではと私は懸念しています。

ここで星加さんが付け加えたのは、こうした考えは医学の発展や、現場での医療行為を否定するものではないということ。あくまで“問題のメカニズム”を認識する理論として、個人モデル(医学モデル)ではなく社会モデルで捉えてほしい、という点だ。

たとえば、ある問題を「社会が作り出した」と認識したうえで、それをすぐに取り除けるかというと、当然難しい場合があるだろう。そこで、社会が変わるまで働きかけ続けるか、一旦は現状のまま、個人として治療を受けるなどして生きやすい状況をつくるか。「生き方」としてどちらの方法もあり得る。

そこでの個人の選択に対して、社会モデルは評価する立場でも、行動を縛るものでもない。だが、そこで個人モデルの考え方がベースにあると、「生き方の選択肢を限定する恐れがある」と星加さんは強調する。

星加 「個人の心身に問題の原因がある」という考え方が支配的になると、自分自身をマジョリティ側に合わせる生き方を選び続けないといけません。その状況で「社会の側が変わってほしい」と主張をしても、「わがままだ」とか「解決できない側にも事情があるから何とかして」といった自己責任論になってしまいがちです。

その結果、特権を持つマジョリティにだけ快適で、利便性の高い社会がつくられる傾向がどうしても出てくる。マイノリティである障害者は、そのまま生きづらさを抱えることが多くなってしまうんですね。

このことにどれだけ気付けるかが、本当の意味で「ダイバーシティ」や「インクルージョン」といった言葉を実現するときに、私は重要になると考えています。

こう捉えていくと、社会モデルが何も「障害者」に限った話ではないことがわかる。むしろ、あらゆるマイノリティに関わる問題で生きてくる視点だろう。たとえば人種やセクシュアリティ、ジェンダーなどにおけるマイノリティの立場でも、実は全く同じことが起きているからだ。

「無自覚の特権」にどう気づくか。バリアフルレストラン、OTDワークショップの実践

星加さん自身も、社会モデルの考え方をより普及させるため、これまでさまざまな実践を重ねてきた。監修を務める「バリアフルレストラン」もその一つだ。

〈公益財団法人日本ケアフィット共育機構〉主幹の「チーム誰とも」が運営するこの取り組みは、前述した寓話を参考に「車椅子ユーザーがマジョリティで、二足歩行者がマイノリティ」の世界を体験できるプログラムとなっている。2020年2月に期間限定で開催された。

従来の障害理解を促すプログラムには、車椅子の乗車体験をしたり、アイマスクをして地域を歩いたりと「身体機能」にフォーカスした活動も多い。これは見方によっては、個人モデル(医学モデル)の考え方を強化してしまうおそれがある。対してバリアフルレストランは、場の「環境」だけで参加者に困難が生じる仕掛けを展開することで、社会モデルを直感的に理解できる形となっている。

実際、この取り組みは大きな反響を呼び、メディアにも多く取り上げられた。一部からは「健常者に対する当てつけでは?」といった声も届いたが、星加さんはそうした反応こそが、社会の中で個人モデルがまだ根強いことの現れではと考える。

星加 マジョリティ側の人にとって、障害の社会モデルを受け入れるのは、実は非常に大変なことです。これまで当たり前だと思っていた環境が、自分にとって有利に構築されていたと気づかされるのですから。

場合によっては自己肯定感も傷つくでしょうし、自分の持つ特権性に気づきたくない、と思う方もいて当然だと思います。

でも、この無自覚な偏りに気づいてもらうことからしか始まりません。こうしたプログラムへのネガティブな反応を将来的に減らすためにも、あらためて社会モデルを広めていかなければと思いました。

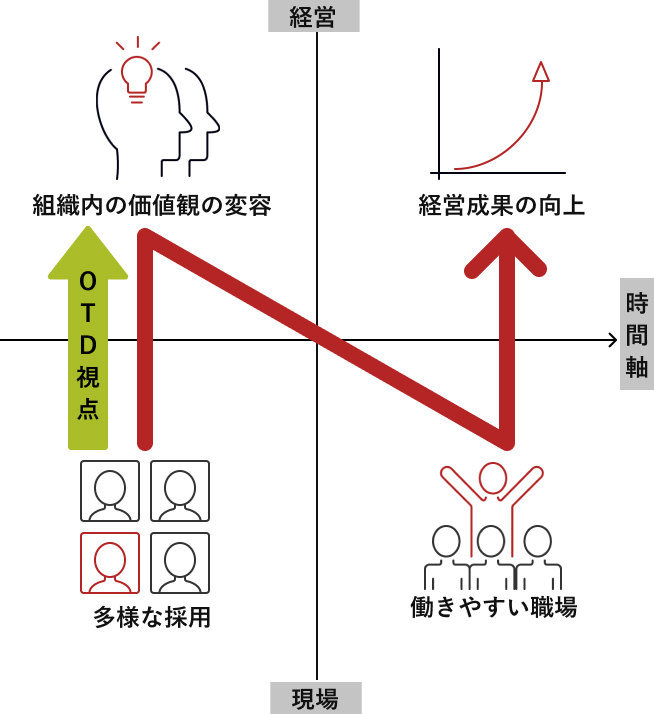

並行して、社会モデルを理解してもらう研修やワークショップの開催にも多く取り組んでいる。中でも、企業向けに行う「OTD(組織変革のためのダイバーシティ)ワークショップ」は、ここ数年で注力してきた取り組みの一つだ。

このワークショップは、グループ対抗のゲームを通して「無条件の特権」を持つマジョリティ性に気づき、マイノリティだけに見えている組織の歪みを学ぶもの。組織内での価値観の変容につながり、働きやすい職場づくりから経営成果の向上につなげる「Nモデル」の実現を目指している。

OTDワークショップは、もともと社会における「公平性」について考えるために、星加さんが東京大学の授業で実施していたクイズ形式のワークが元となっている。企業のダイバーシティ推進が注目されるようになる過程で、有志のメンバーと組織向けにアレンジが行われ、プログラムとして確立された。

現在は星加さんも理事を務める〈一般社団法人OTD普及協会〉のもとで活動を拡大中。多数の企業がパートナーとして名を連ね、参加者からは「自分が持つ固定概念への気付きとして頭をガーンと殴られたような感覚があった」といった感想が寄せられている。

星加 寓話にあるような視点で困難を捉えていくのであれば、社会モデルは「障害」に限らず、実はあらゆる社会的マイノリティの問題を考えるときに応用できる。OTDワークショップを続けていくなかで、こういったことが見えてきました。たとえば「ジェンダー」や「セクシャルマイノリティ」を取り巻く問題についても、根底にある課題や本当におさえるべきポイントは共通しているんです。

ところが、そうした共通の枠組みとして考えていくべきテーマの中で、障害だけはなぜか“特殊な領域”として位置付けられることが多い。それは雇用の在り方にも、オリンピック・パラリンピックの枠組みにも表れているように感じます。

ただ、特殊な領域として位置付けられているからこそ、できることがあるのかもしれません。実際、さまざまな方法で社会モデルを伝えてきたなかで、少しずつ突破口が見えてきたようにも感じています。障害を「個人」を起点に捉える考え方は今も強固にありますが、一歩ずつ前に進みながら、状況を打破していきたいですね。

星加さんが言うように、社会モデルはあくまでメカニズムを知るための理論だ。日常の中にある「偏り」と向き合い、そこに構造的な要因がないかと疑うことが、多様な選択肢につながっていく。本当の意味での共生社会も、その先にしか生まれないのだろうと感じる。

だが、そこからの具体的なアクションは一人ひとりに委ねられる。寓話の話などで理論は理解できる一方、それだけでは「今まさに困難な状況に置かれている人の苦しみ」が変わらないことを思うと、スッキリとしない感情も正直残っている。

精神疾患を持つ友人が再就職に時間がかかったことも、レズビアンの知人が結婚をするために海外へ移住しなければいけなかったことも、「自分に何ができたのか」と考えるたびに悩ましく思う。正解のない問いと、その先のアクションについて、取材を終えた今も考え続けている。

Information

書籍『「社会」を扱う新たなモード』

2022年6月により出版された星加さんの共著。社会モデルについて、わかりやすく解説されています。

「社会」を扱う新たなモード——「障害の社会モデル」の使い方

飯野由里子・星加良司・西倉実季【著】

定価:本体2,300円(税別)

発行所:株式会社生活書院

ウェブサイト

Profile

- ライター:庄司智昭

-

編集者。「人口減少時代の豊かさを探求する」という言葉を大切に、ローカル事業者やスタートアップのコンテンツ制作をサポートしています。ローカルマガジン「おきてがみ」をnoteで運営中。

この記事の連載Series

連載:こここスタディ

![]() vol. 302026.02.04専門家じゃないと安全な学びの場って作れないの? ワークショップファシリテーター 栗本敦子さんと考える

vol. 302026.02.04専門家じゃないと安全な学びの場って作れないの? ワークショップファシリテーター 栗本敦子さんと考える![]() vol. 292026.02.04それぞれの安心を尊重できる「学びの場」ってどうすればつくれる? ワークショップファシリテーター栗本敦子さんと考える

vol. 292026.02.04それぞれの安心を尊重できる「学びの場」ってどうすればつくれる? ワークショップファシリテーター栗本敦子さんと考える![]() vol. 282025.09.22「男らしさ」で誰かを傷つけたくない、どうすれば? 文筆家、教育学者、写真家、編集者によるおすすめの本

vol. 282025.09.22「男らしさ」で誰かを傷つけたくない、どうすれば? 文筆家、教育学者、写真家、編集者によるおすすめの本![]() vol. 272025.04.18“家庭”ってなんだろう? 子どもと大人が尊重しあう場所を目指す、児童福祉施設「てらす峰夢」をたずねて

vol. 272025.04.18“家庭”ってなんだろう? 子どもと大人が尊重しあう場所を目指す、児童福祉施設「てらす峰夢」をたずねて![]() vol. 262024.12.06差別と関係のない立ち位置ってあるの? 社会のあり方に矢印を向けて考える

vol. 262024.12.06差別と関係のない立ち位置ってあるの? 社会のあり方に矢印を向けて考える![]() vol. 252024.12.06差別ってなんだろう? 現代社会における差別の研究者 阿久澤麻理子さんをたずねて

vol. 252024.12.06差別ってなんだろう? 現代社会における差別の研究者 阿久澤麻理子さんをたずねて![]() vol. 242024.08.14正しい答えを刷り込むのではなく、自分で選ぶ手助けをする「包括的性教育」とは?

vol. 242024.08.14正しい答えを刷り込むのではなく、自分で選ぶ手助けをする「包括的性教育」とは?![]() vol. 232024.07.31「性教育」という言葉から何を想像する? 教育学者 堀川修平さんによる「包括的性教育」解説

vol. 232024.07.31「性教育」という言葉から何を想像する? 教育学者 堀川修平さんによる「包括的性教育」解説![]() vol. 222024.07.17「創造性」はどう育まれる? ブルーノ・ムナーリの軌跡から──デザイナー、現代美術作家、教育者のまなざし

vol. 222024.07.17「創造性」はどう育まれる? ブルーノ・ムナーリの軌跡から──デザイナー、現代美術作家、教育者のまなざし![]() vol. 212024.03.30「個人の心の問題」の多くは環境や政治の問題でもある〜「あなたのため」というバウンダリーの侵害〜

vol. 212024.03.30「個人の心の問題」の多くは環境や政治の問題でもある〜「あなたのため」というバウンダリーの侵害〜![]() vol. 202024.03.26自分と他者を区別する境界線「バウンダリー」とは?ソーシャルワーカー鴻巣麻里香さんによる解説

vol. 202024.03.26自分と他者を区別する境界線「バウンダリー」とは?ソーシャルワーカー鴻巣麻里香さんによる解説![]() vol. 192024.02.01「昔好きだった作品」の表現に戸惑ってしまったら? フィクションが与える2つの影響──文学研究者・小川公代さん

vol. 192024.02.01「昔好きだった作品」の表現に戸惑ってしまったら? フィクションが与える2つの影響──文学研究者・小川公代さん![]() vol. 182023.12.15「合理的配慮」は「ずるい」「わがまま」なのか? インクルージョン研究者 野口晃菜さんによる解説

vol. 182023.12.15「合理的配慮」は「ずるい」「わがまま」なのか? インクルージョン研究者 野口晃菜さんによる解説![]() vol. 172023.04.21“できる/できない”の社会を「ヨコへの発達」で問い直す。社会福祉の父・糸賀一雄を、垂髪あかりさんが研究する理由

vol. 172023.04.21“できる/できない”の社会を「ヨコへの発達」で問い直す。社会福祉の父・糸賀一雄を、垂髪あかりさんが研究する理由![]() vol. 162023.02.08「やさしい日本語」ってなに? 言語学者・庵功雄さんに聞くコミュニケーションの本質

vol. 162023.02.08「やさしい日本語」ってなに? 言語学者・庵功雄さんに聞くコミュニケーションの本質![]() vol. 152023.01.27人を見た目で判断することって全部「差別」になるの? 社会学者 西倉実季さんと、“ルッキズム”について考える

vol. 152023.01.27人を見た目で判断することって全部「差別」になるの? 社会学者 西倉実季さんと、“ルッキズム”について考える![]() vol. 142023.01.16自分の気持ちを話さない自由がある。NPO法人ぷるすあるはと一緒に考えた“きもち”との付き合い方

vol. 142023.01.16自分の気持ちを話さない自由がある。NPO法人ぷるすあるはと一緒に考えた“きもち”との付き合い方![]() vol. 122022.11.29「ちゃんとしなきゃ」の呪いをとくには?福祉社会学者 竹端寛さん× 僧侶 松本紹圭さん

vol. 122022.11.29「ちゃんとしなきゃ」の呪いをとくには?福祉社会学者 竹端寛さん× 僧侶 松本紹圭さん![]() vol. 112022.10.27“ありのままの自分”を大切にするって、どういうことだろう? しょうぶ学園施設長 福森伸さんをたずねて

vol. 112022.10.27“ありのままの自分”を大切にするって、どういうことだろう? しょうぶ学園施設長 福森伸さんをたずねて![]() vol. 102022.09.27「福祉の現場」と「芸術」の根っこには通ずるものがある? 福祉環境設計士 藤岡聡子さんをたずね、「ケアの文化拠点」ほっちのロッヂへ

vol. 102022.09.27「福祉の現場」と「芸術」の根っこには通ずるものがある? 福祉環境設計士 藤岡聡子さんをたずね、「ケアの文化拠点」ほっちのロッヂへ![]() vol. 092022.09.07“健康”ってなんだろう?ケアの文化拠点「ほっちのロッヂ」紅谷浩之さんをたずねて

vol. 092022.09.07“健康”ってなんだろう?ケアの文化拠点「ほっちのロッヂ」紅谷浩之さんをたずねて![]() vol. 082022.08.12弱さは個人の問題ではなく、構造上の問題だ。公認心理師・臨床心理士 信田さよ子さんと考える“弱さ”のこと

vol. 082022.08.12弱さは個人の問題ではなく、構造上の問題だ。公認心理師・臨床心理士 信田さよ子さんと考える“弱さ”のこと![]() vol. 072022.07.28“違う“の不安をどう乗り越えればいい? グレーではない「色」で表現する発達の特性──星山麻木さん

vol. 072022.07.28“違う“の不安をどう乗り越えればいい? グレーではない「色」で表現する発達の特性──星山麻木さん![]() vol. 062022.04.12「私はどう生きたらいい?」を、一人で抱えない社会へ。医師・西智弘さんに聞く、地域活動と“ケア“の文化づくり

vol. 062022.04.12「私はどう生きたらいい?」を、一人で抱えない社会へ。医師・西智弘さんに聞く、地域活動と“ケア“の文化づくり![]() vol. 052022.03.22偏見がない人はいない。川内有緒さん×木ノ戸昌幸さん『わたしの偏見とどう向き合っていく?』イベントレポート

vol. 052022.03.22偏見がない人はいない。川内有緒さん×木ノ戸昌幸さん『わたしの偏見とどう向き合っていく?』イベントレポート![]() vol. 042022.02.04居場所・つながり・役割・生産性。「望まない孤独」をめぐる対談でみえたものとは?吉藤オリィさん×奥田知志さん

vol. 042022.02.04居場所・つながり・役割・生産性。「望まない孤独」をめぐる対談でみえたものとは?吉藤オリィさん×奥田知志さん![]() vol. 032021.10.26大切なものを失った悲しみや痛みと共に生きていくには? グリーフサポートが当たり前にある社会を目指す 尾角光美さんをたずねて

vol. 032021.10.26大切なものを失った悲しみや痛みと共に生きていくには? グリーフサポートが当たり前にある社会を目指す 尾角光美さんをたずねて![]() vol. 022021.06.24差別や人権の問題を「個人の心の持ち方」に負わせすぎなのかもしれない。 「マジョリティの特権を可視化する」イベントレポート

vol. 022021.06.24差別や人権の問題を「個人の心の持ち方」に負わせすぎなのかもしれない。 「マジョリティの特権を可視化する」イベントレポート![]() vol. 012021.04.15さまざまな側面をもつ「わたし」と「あなた」をそのまま大切にするには? 美学者 伊藤亜紗さんを訪ねて

vol. 012021.04.15さまざまな側面をもつ「わたし」と「あなた」をそのまま大切にするには? 美学者 伊藤亜紗さんを訪ねて